早期腹腔灌洗治療重癥急性胰腺炎的臨床觀察

馮建榮

(山西省呂梁市柳林縣人民醫院,山西 呂梁033300)

重癥急性胰腺炎發病率高、發病迅速、治愈率低,極易引發各種并發癥[1],嚴重威脅患者生命和身體健康。臨床認為該病發病原因為胰腺及其周圍組織的消化酶發生自我消化,導致化學性感染,該病的傳統治療方法為給予生長抑素,抑制胰液分泌,但治療效果欠佳[2]。為了探究治療該病更有效的治療方法,筆者開展了本次研究,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年2月至2019年2月呂梁市柳林縣人民醫院普外科收治的78例重癥急性胰腺炎患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組39例。對照組男21例,女18例;年齡24~68歲,平均(43.14±2.21)歲;病程3~12個月,平均(7.15±1.01)個月;Ⅰ級重癥12例,Ⅱ級重癥27例。觀察組男20例,女19例;年齡25~68歲,平均(42.65±2.11)歲;病程2~12個月,平均(7.18±1.27)個月;Ⅰ級重癥13例,Ⅱ級重癥26例。兩組患者性別、年齡、病程及病情程度等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 參照《重癥急性胰腺炎診治指南》相關標準[3]確診為重癥急性胰腺炎;伴有臟器功能障礙,或存在膿腫、壞死、假性囊腫等局部并發癥;發病時間<24 h;臨床資料完整;患者或家屬了解并簽署知情同意書;意識清晰,可進行正常言語溝通。

1.3 排除標準 暴發性胰腺炎、胰腺腫瘤及腸道梗阻者;其他重要組織、器官、系統病變者;孕產婦或哺乳期女性;精神障礙者;不配合治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 入院后采用傳統治療方法。指導患者禁食,確保其腸道排空后進行減壓處理,并補充血容量,維持體內酸堿及水電解質平衡,改善微循環,防止患者出現休克。給予生長抑素藥物治療,抑制胰腺分泌胰液;給予抗感染措施,避免胃腸出現感染及損傷。持續治療至患者病情穩定出院,住院期間根據患者實際病情變化調整治療方案。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上施行早期腹腔灌洗治療。于治療后第1日開始腹腔灌洗治療:①灌洗前導管的固定:確定穿刺點,于患者臍部下邊緣,距離臍部約1 c m處進行穿刺。確定穿刺位置后,局部麻醉,行刺穿處理,切開皮膚約0.3 c m,抽出腹水,置入導絲深度約為15 c m;撥出穿刺針,在導絲牽引下向髂窩方向置入中心靜脈導管;撥出導絲,調整并固定中心靜脈導管位置,將延長管和引流袋進行連接。②灌洗過程中的控制:腹腔灌洗過程中觀察引流液的顏色和狀態,根據病情隨時調節灌洗速度、時間及灌洗液量。灌洗液用量一般控制在500~1 500 mL,灌入30 min,保持25 min后進行引流處理。開始時每隔4 h灌洗1次,待引流液變為澄清后延長至6~8 h進行1次。選擇37℃的0.9%氯化鈉溶液作為灌洗液,避免血流動力學出現波動而引發不適。灌洗過程中一旦發現異常,應立即停止操作并采取相應措施,灌洗24 h后檢測患者病情。③灌洗結束:患者腹痛消失,引流液澄清、細菌培養呈陰性,腹水淀粉酶水平恢復正常,核細胞數量符合常規值即可停止腹腔灌洗治療,僅維持傳統治療。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 比較兩組患者治療時間、腹水淀粉酶水平。

3.2 療效評定標準 顯效:腹痛、脹氣消失,排氣正常,腹水淀粉酶、胰腺體積恢復正常;有效:腹痛、脹氣及排氣不暢等癥狀均有所改善,腹水淀粉酶及胰腺體積改善50%以上;無效:腹痛、脹氣及排氣不暢等癥狀未得到改善,甚至加重,腹水淀粉酶水平及胰腺體積改善<50%或繼續增加[4]。總有效率為顯效率及有效率之和。

3.3 統計學方法 采用SPSS 21.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

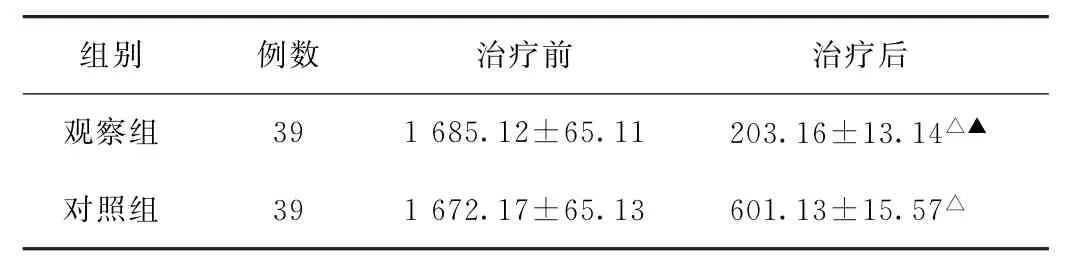

(1)治療時間、腹水淀粉酶水平比較 觀察組治療時間為(12.14±1.15)d,明顯短于對照組的(25.17±1.18)d(P<0.05)。治療前,兩組患者腹水淀粉酶水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者腹水淀粉酶水平均顯著低于治療前(P<0.05),且觀察組明顯低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組重癥急性胰腺炎患者腹水淀粉酶水平比較(U/L,s)

表1 兩組重癥急性胰腺炎患者腹水淀粉酶水平比較(U/L,s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

組別 例數 治療前 治療后觀察組 39 1 685.12±65.11 203.16±13.14△▲對照組 39 1 672.17±65.13 601.13±15.57△

(2)臨床療效比較 觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組重癥急性胰腺炎患者臨床療效比較(例)

4 討論

隨著社會環境和生活習慣改變,重癥急性胰腺炎發病率逐年升高,患者死亡情況時有發生,因此積極有效的治療方法對降低患者死亡率具有重要意義。急性胰腺炎主要由胰蛋白酶自身消化引起,誘因較多,酗酒、暴飲暴食、膽道系統疾病、手術創傷、高脂血癥感染等均可引起胰液流出道受阻,引起消化酶對胰腺進行消化,進而引發胰腺炎[5]。目前,臨床常實施對癥治療重癥急性胰腺炎,以調節內平衡、抗感染治療、抑制胰液分泌為主,可在一定程度上控制損傷,但臨床療效仍待提升[6]。重癥急性胰腺炎患者會出現大量的腹腔積液,并含有蛋白酶、脂肪酶及磷脂酶等有毒物質,這些物質一旦被機體吸收將嚴重損傷各個器官,引發器官衰竭,增加患者死亡率[7]。因此在重癥急性胰腺炎治療中,需及早清除腹腔積液,以減輕腹腔積液對機體的損傷,改善預后。傳統手術治療對機體損傷較大,可能會引起炎癥反應,加重腹腔感染;腹腔灌洗是對腹腔置管,并采取0.9%氯化鈉溶液持續性灌洗、引流的治療方式。人體腹膜對微生物及細胞分子清除較慢,以0.9%氯化鈉溶液持續性腹腔灌洗降低積液內毒素濃度,可持續性清除腹膜難以吸收的毒素,促進腹腔內環境穩定,且腹腔灌洗過程創傷小,操作簡單,對機體損傷較小,不會加重腹腔損傷,在發病早期使用可行性及安全性較高[8]。

本研究選取78例重癥急性胰腺炎患者進行研究,考慮患者腹腔積液內有毒物質較多,處理不及時可加重病情,引起多臟器功能衰竭,因此對觀察組實施早期腹腔灌洗治療,于發病24 h內實施腹腔灌洗,通過0.9%氯化鈉溶液引流腹腔積液,減輕腹部壓力,稀釋有毒物質,緩解腹部疼痛及刺激。結果顯示,觀察組治療時間、腹水淀粉酶水平均明顯低于對照組;觀察組治療總有效率明顯高于對照組。袁金泉[9]研究中實驗組(早期腹腔灌洗)治療總有效率為91.4%,顯著高于對照組的(常規治療)65.7%,與本研究結果一致,表明早期腹腔灌洗臨床療效顯著。究其原因為患者發病早期臟器損傷狀況較輕,實施早期腹腔灌洗可及時清除腹腔積液,可減少積液有毒物質對臟器的損傷,及早控制急性炎癥反應,促進患者平穩度過急性發作期,為后續治療創造良好條件,降低治療難度,保證治療效果。

綜上所述,對重癥急性胰腺炎患者采用早期腹腔灌洗能夠有效提高治療效果,縮短治療時間,改善腹水淀粉酶水平,值得臨床推廣和研究。