中醫綜合干預措施在改善產褥期產婦生理及心理狀況中的應用

張乃連

(山西省柳林縣人民醫院,山西 呂梁033300)

分娩是女性正常的生理過程,產婦生產后的6~8周,各個器官逐漸恢復正常,這個階段被稱為產褥期。產婦產褥期恢復不佳容易引發并發癥,還會給產婦心理造成壓力,引發焦慮、抑郁情緒。為促進產婦產后恢復,筆者在西醫護理基礎上給予中醫綜合干預,通過情志疏導、穴位按摩、飲食調理、產后鍛煉等溫經通絡、疏肝解郁,使產婦更好地適應生理和心理變化。現對產褥期產婦實施中醫綜合干預措施予以回顧性分析,報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年6月至2018年6月在柳林縣人民醫院分娩的150例產婦,按照隨機數字表法將產婦分為對照組和觀察組,每組75例。對照組年齡22~36歲,平均(28.75±4.36)歲;孕周37~41周,平均(39.64±0.63)周;陰道順產52例,剖宮產23例。觀察組年齡23~36歲,平均(28.41±4.29)歲;孕周37~42周,平均(39.72±0.58)周;陰道順產49例,剖宮產26例。兩組產婦一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 單胎、足月分娩,無巨大兒、早產兒;接受產后6周的產褥期跟蹤隨訪;產婦及家屬對治療方案知情,并簽署同意書。

1.3 排除標準 有其他系統嚴重疾病者;嚴重并發癥者;精神疾病者。

2 護理方法

2.1 對照組 給予常規護理。護理人員向產婦及家屬介紹產褥期恢復注意事項;按時查房、消毒,保持病房干凈整潔;檢查產婦恢復情況等。

2.2 觀察組 在對照組護理基礎上增加中醫綜合干預措施,包括情志疏導、穴位按摩、飲食調理、產后鍛煉。①情志疏導。產婦分娩后面臨哺乳、照顧新生兒等,其角色轉變需要一定適應時間,可能會產生焦慮、抑郁情緒。調節情志具有疏肝解郁的作用,使產婦保持積極樂觀的情緒。護理人員要耐心傾聽產婦傾訴,為其講解產后生理及心理恢復的經驗,幫助產婦盡快適應角色轉變。護理人員還應叮囑家屬多關心產婦,理解產婦各種情緒變化。②穴位按摩。中醫穴位按摩有助于促進產后泌乳及身體恢復,常用按摩穴位包括足三里、昆侖、太沖、太溪、血海、陽陵泉、肝俞、腎俞、關元等,用拇指指腹向下按壓,逐一按摩,每次5~10 min,每日3次。對于乳房脹痛的產婦,可按摩膻中、少澤、乳根、乳中,雙手指腹從乳根部向乳頭方向按摩,力度逐漸增加,幫助淤積乳汁排出,每次5~10 min。護理人員指導產婦及家屬采用正確的按摩方法。③飲食調理。產婦分娩后需排出惡露,增強體質,為身體恢復及哺乳奠定基礎,故飲食營養的攝入至關重要。產婦產后飲食以營養均衡為宜,禁食辛辣刺激食物。中醫根據產婦不同體質給予相應的飲食調節,氣虛體質者可予以健脾益氣的食物,如桂圓、紅棗;血瘀體質者可予以活血化瘀的食物,如黑木耳、山楂;濕熱體質者可予以甘平食物,如蘿卜、冬瓜;陰虛體質者可予以滋陰補腎的食物,如芝麻、黑豆;痰濕體質者可予以利濕的食物,如冬瓜、海帶。④產后鍛煉。產后科學鍛煉有助于促進血液循環,增強體質,產婦隨著身體的恢復應及早開始鍛煉,如散步、伸展肢體、提肛、鍛煉盆底肌肉等,促進身體機能的恢復。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①產后生理指標。比較兩組產婦產后3 d惡露量、產后3 d子宮底高度、產后惡露時間,住院期間醫護人員應按時檢查,出院后繼續隨訪。②焦慮、抑郁評分。采用抑郁自評量表(SDS)、焦慮自評量表(SAS)評估。③并發癥情況。觀察產婦產后有無切口感染、便秘、腸梗阻等并發癥,比較兩組產婦并發癥發生率。

3.2 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

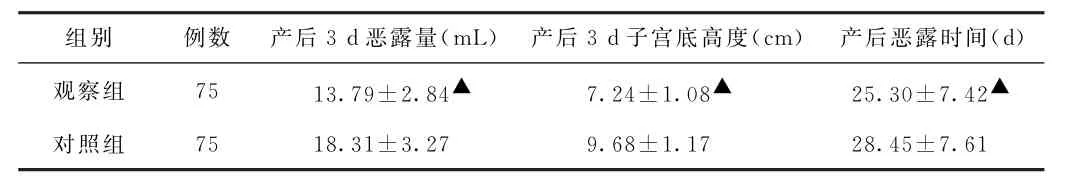

(1)產后生理指標比較 觀察組產后3 d惡露量、產后3 d子宮底高度、產后惡露時間等指標均明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦產后生理指標比較(s)

表1 兩組產婦產后生理指標比較(s)

注:與對照組比較,▲P<0.05

組別 例數 產后3 d惡露量(mL) 產后3 d子宮底高度(c m) 產后惡露時間(d)觀察組 75 13.79±2.84▲ 7.24±1.08▲ 25.30±7.42▲對照組 75 18.31±3.27 9.68±1.17 28.45±7.61

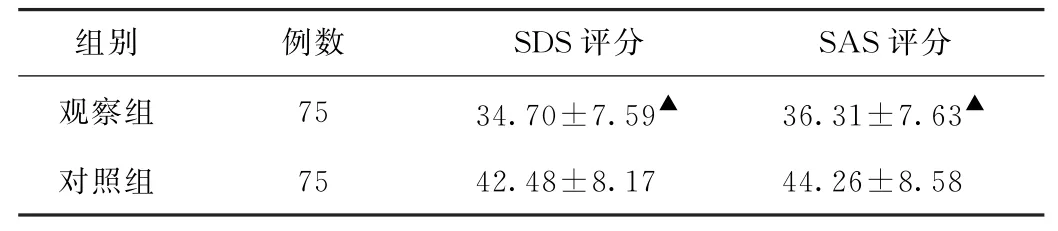

(2)焦慮、抑郁評分比較 觀察組SDS評分、SAS評分均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組產婦焦慮、抑郁評分比較(分,s)

表2 兩組產婦焦慮、抑郁評分比較(分,s)

注:與對照組比較,▲P<0.05

組別 例數 SDS評分 SAS評分觀察組 75 34.70±7.59▲ 36.31±7.63▲對照組 75 42.48±8.17 44.26±8.58

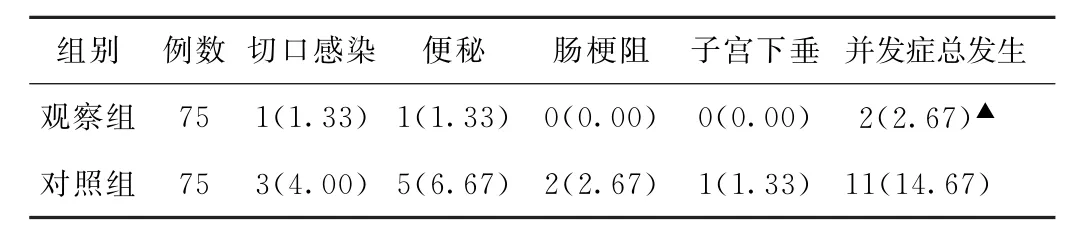

(3)并發癥發生情況比較 觀察組并發癥發生率為2.67%,明顯低于對照組的14.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組產婦并發癥發生情況比較[例(%)]

4 討論

分娩雖然是女性正常的生理過程,但也會影響產婦生理和心理。生產時由于劇烈的疼痛,體能的消耗,產婦充滿緊張情緒,隨著胎兒娩出,進入產褥期,機體會逐漸恢復到原先狀態,時間一般為6~8周。產褥期產婦會不斷排出惡露,子宮復舊,并要補充營養,盡量實現母乳喂養。同時,產婦還面臨著角色轉變,極易出現焦慮、抑郁情緒,影響產后恢復,因此積極開展產褥期產婦的健康管理至關重要。

西醫護理理念一般從產后健康教育入手,為產婦提供生理及心理健康指導。近年來,中醫綜合干預應用于產褥期產婦,予以情志疏導、穴位按摩、飲食調理、產后鍛煉等支持。中醫認為分娩時母體失血、失汗,胎兒娩出時導致脈絡受損[1],故產褥期產婦應及時調理氣血,補充營養,疏通脈絡。中醫情志調理可幫助產婦轉化積極樂觀的情緒,且心理因素刺激能夠興奮或抑制大腦皮質,進而影響縮宮素的釋放和母乳喂養狀況[2]。穴位按摩可加速血液循環,疏通經絡,如按摩足三里可加速胃腸蠕動、調節內分泌;關元有助于恢復肝、脾、腎三臟的正常功能。同時穴位按摩可提高母乳喂養成功率,緩解產婦乳房脹痛[3]。飲食調理應根據產婦的體質,給予相應的飲食調節。產后鍛煉是身體機能恢復不可或缺的環節,分娩是盆底功能障礙的高危因素,盆底肌受損可引發子宮脫垂、子宮恢復不良等問題[4],通過科學的鍛煉可降低產婦出現并發癥的風險。王媛[5]研究顯示,在傳統護理基礎上增加中醫飲食調養、情志與起居調攝、按摩,患者產后3 d惡露量、產后3 d子宮底高度、惡露時間、產后42 d體質量指數、產后漢密爾頓評分均顯著提升。本研究結果顯示,觀察組產婦產后生理恢復情況明顯優于對照組,焦慮、抑郁情緒緩解明顯優于對照組,并發癥發生率明顯低于對照組,表明中醫綜合干預措施對產褥期產婦生理及心理狀況的恢復具有積極作用,且中醫綜合干預措施簡單、安全、高效,適用廣泛,可在今后進一步推廣。