某海水浴場海岸侵蝕及整治方案研究

喬貫宇,李 斌

(中交第一航務工程勘察設計院有限公司,天津 300222)

引言

海岸侵蝕是指海洋水動力作用造成的海岸線后退和海灘的下蝕,通過采取一定的工程措施可有效避免侵蝕,維護岸灘穩定。

1 工程背景

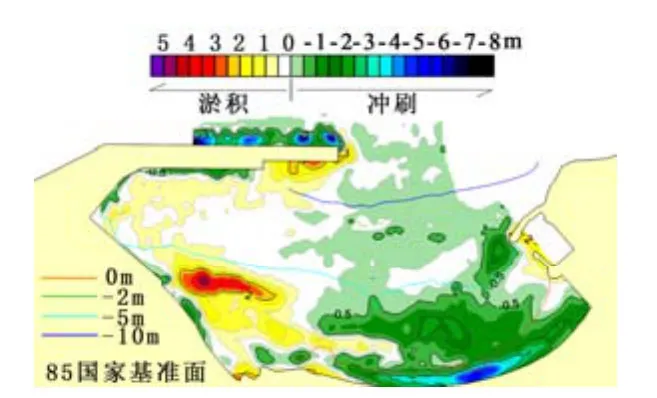

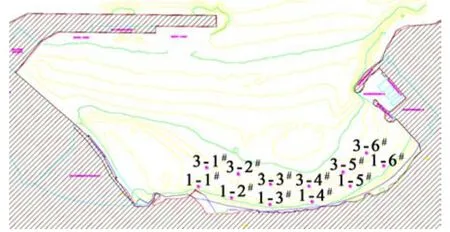

某海水浴場平面如圖1所示,海水浴場沙灘呈東西向布置,面向北向。海灣北向原為完全開敞,后由于其西北側中心漁港防波堤的建設,改變了沙灘沿岸水動力條件,打破了原有輸沙平衡,海水浴場沙灘侵蝕嚴重,浴場灘面縮窄,破壞了海水浴場沙灘的原始風貌,嚴重削弱海岸防護功能。另外,浴場泥沙總體呈現向漁港搬運的趨勢,漁港泥沙淤積嚴重。海灣內不同位置2010—2017年的水下地形沖淤變化如圖2所示,沙灘東側區域的岸灘和海床侵蝕比較明顯,侵蝕幅度在0.5 m以上,最大侵蝕點為主波浪的頂沖點,最大達4 m以上。沖刷區主要分布在-5 m等深線以內,外側基本沖淤平衡;西北側的漁港水域總體為淤積形勢,一般淤積在1 m左右,最大淤積達到3 m左右。

圖1 某海水浴場形勢

圖2 水下地形沖淤變化(2010—2017年)

2 沙灘沖刷侵蝕分析

在相對穩定的動力環境下,海灘各個部分相互協調組成了一個動態的沙量平衡體系。影響岸灘侵蝕的因素可以分為自然因素和人為因素。

2.1 自然因素

本地區夏季容易受到北上臺風影響,秋冬季容易受到北方強冷空氣影響,盛行NNW和N向風,風速較大。年均約有1.1次臺風,3.2次寒潮過境。大浪作用是泥沙離岸流失的主要因素,也是海灘沖刷的主要動力原因。沙灘海域泥沙來源非常有限,僅有部分岸灘侵蝕供沙,在波流動力作用下產生的侵蝕很難得到有效的泥沙補給。

2.2 人為因素

中心漁港防波堤建設后,使得海灣水域的波浪動力條件發生了改變,處于掩護水域的漁港波浪動力明顯減弱,而沙灘水域波浪動力則有所增強,從而使得沙灘處的泥沙起動并往波能減弱水域運移,造成沙灘沖蝕而漁港淤積。

3 防護方案比選論證

通過對侵蝕原因的分析,提出了多個防護方案。首先對現狀進行波浪數學模型計算,然后提出多個防護方案進行數模計算,提煉出三個推薦方案,最后針對推薦方案進行不同頂高程的泥沙物理模型試驗,最終得到多個方案的防護效果。

3.1 現狀波浪場數模計算

應用MIKE 21 BW模型,進行港內NNW向、N向和NNE向波浪計算。根據結果,對港內水域影響較大的波浪主要來自N向,其次為NNE向、NNW向。年平均波浪作用時,港內有效波高大多在1.2 m以下,近岸局部在1.4 m以下,水深在-1.0 m左右的泥沙將發生起動。風暴潮大浪作用時,港內有效波高大多在 4.0 m以下,水深在-5.0 m以內的泥沙將發生起動。

圖3 港區平均潮位N向有效波高分布

3.2 比選方案波浪數模計算

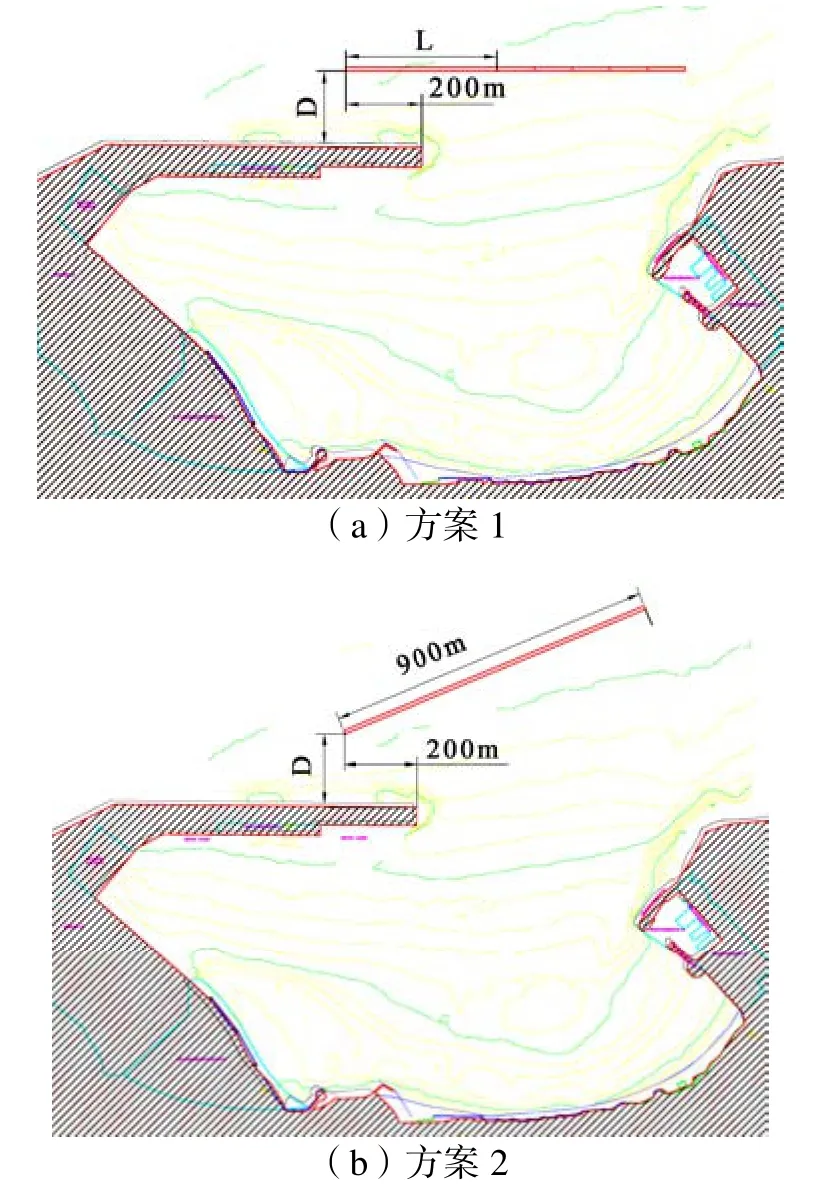

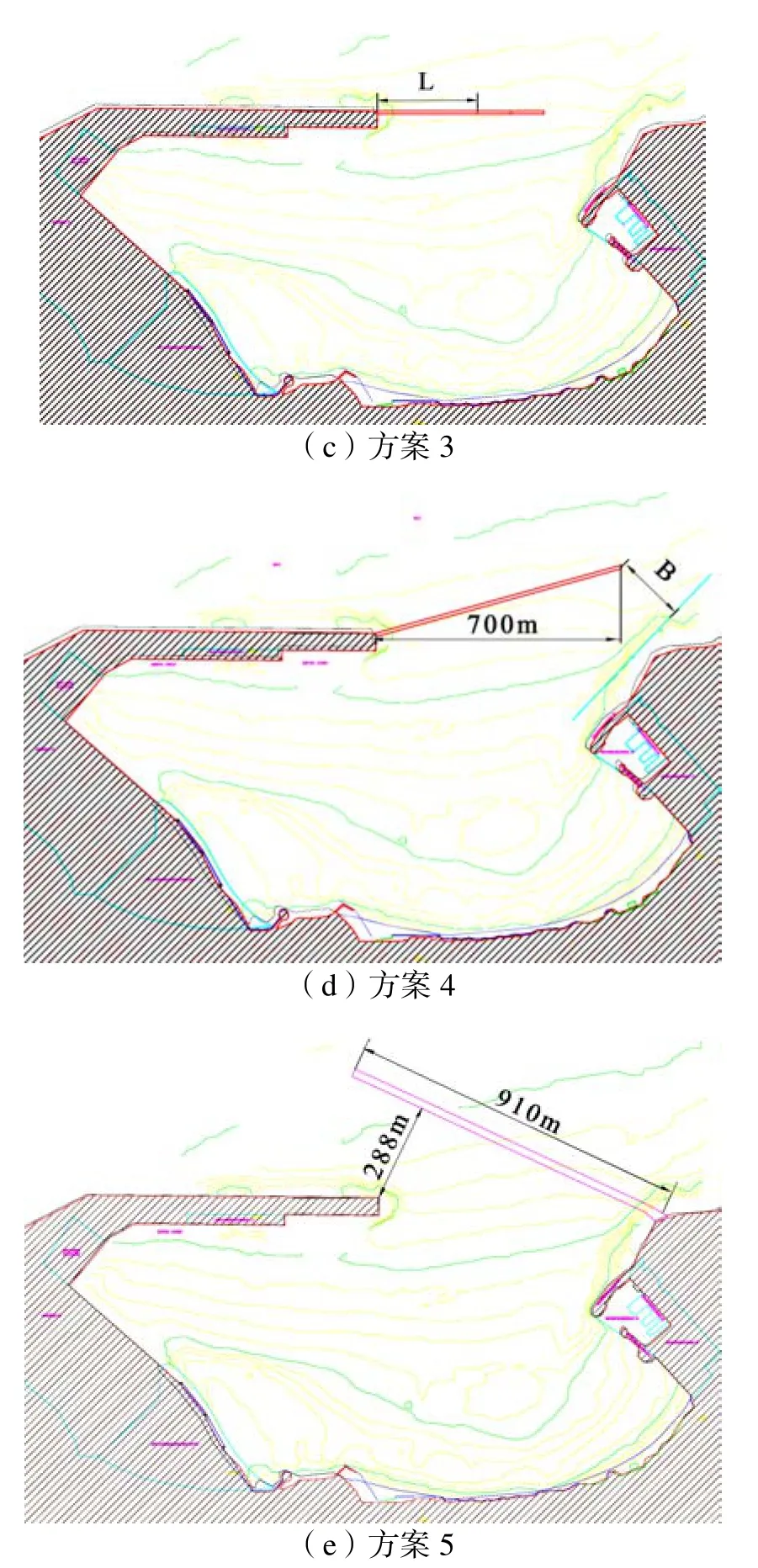

針對造成泥沙起動的原因,提出5個防波堤建設方案,對灣內進行掩護(圖4)。方 案1為垂直N向離岸堤方案,分別做了堤長900 m時,堤間距150 m/200 m/300 m/500 m;堤間距200m時,堤長1 180 m/800 m/700 m/600 m/500 m/400 m的試驗;方案2為垂直NNW向離岸堤方案,分別做了堤長 900 m,堤間距 150 m/200 m/300 m/500 m的試驗;方案3為接岸堤順延方案,分別做了堤長500 m/400 m/300 m的試驗;方案4為接岸堤斜接方案,分別做了堤長 728 m/781 m/855 m/946 m的試驗;方案5為環抱式方案。各方案比選見表1。

圖4 防波堤建設方案示意

根據數模計算結果,方案1,隨著離岸堤離與現有防波堤距離增大,從他們之間穿越進入港內的波能也逐漸增大,各方案港內比波高大多在0.3以下;堤長減小對外海來浪的遮擋作用越弱,港內波能逐漸增大。

方案2,隨著離岸堤與現有防波堤的距離增大,從他們之間穿越進入港內的波能也逐漸增大。與垂直N向的方案相比,因其右側堤頭與陸地之間的水域增大,對N向和NNE向外海來浪的掩護作用明顯減弱,港內波浪比前一方案有所增大。

接岸堤順延方案和接岸堤斜接方案中,隨著延伸的堤長縮短,港內波能也逐漸增大。該兩組方案對NNW向和N向浪掩護效果較好,但NNE向浪仍有較大波能傳播至港內水域,對研究的岸灘中西側水域影響較大。

環抱式方案對NNE向和N向浪掩護效果較好,NNW向浪有部分波能可傳播至港內水域,對研究的岸灘中東側水域影響略大,總的來看該組方案下港內波浪的掩護條件較好。

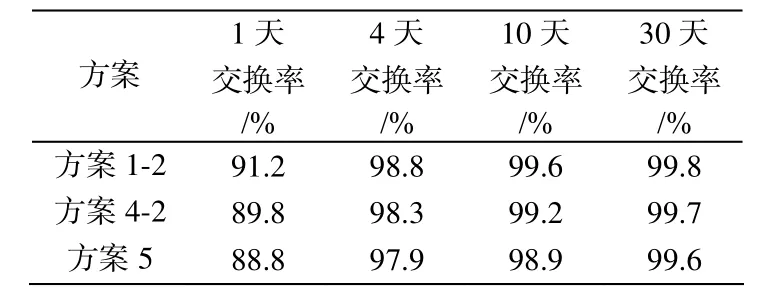

表1 數模試驗方案組次及方案說明

為了解各方案實施后港內水域的波高變化,在沿岸灘-1 m和-3 m等深線處分別布置了6個測點(圖5),通過計算得到在風暴潮加平均高潮位大浪作用下,不同方案-1 m和-3 m等深線處最大波要素。

根據以上波浪數模試驗計算研究,考慮方案實施后的掩護效果,以及漁港運營的通航需求等因素,推薦方案1-2、方案4-2和方案5,作為進一步研究的推薦方案。

圖5 港內波浪計算測點布置

3.3 數模推薦方案潮流和水體交換數模計算

對波浪數模推薦的三個方案,為防止工程建設后灣內水質變差,還進行了潮流和水體交換的數值模擬計算。

方案建設后,從整體流態角度看,并未改變當地海域的整體潮流運動特征,外海主流向仍為W~E。然而由于防波堤的建設,改變了局部岸線的形態,致使方案實施后工程局部流場有所變化。在新建防波堤附近,在漲、落潮時刻均存在明顯的沿堤流動,方案4-2中,在新建防波堤與原有防波堤附近,漲急時刻形成了逆時針旋轉的回流,流速大小在0.1~0.3 m/s之間。

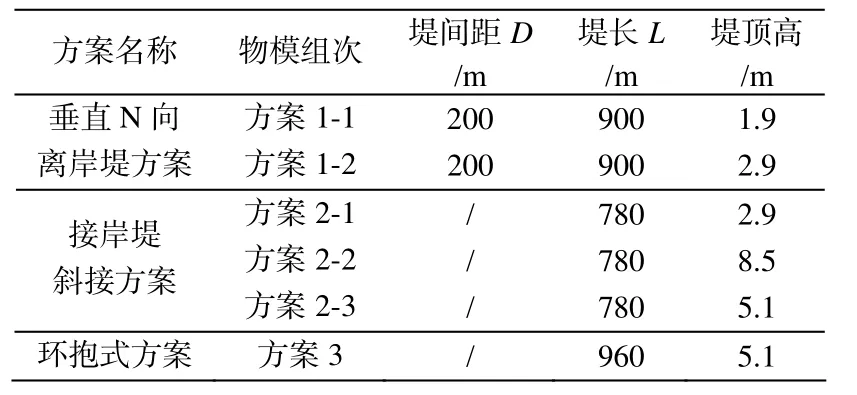

方案1-2中,新老防波堤未相連,在灣口附近,進入灣內的水體反而增加,導致灣內流速相比之前有一定程度增大,回流區域仍位于灣內。方案4-2中,新老防波堤相連,進入灣內的水體會有一定程度減小,灣內流速相比之前有一定程度減小,回流區域有向灣外移動的趨勢。方案5中,新建防波堤與灣口東側岸線相接,進入灣內的水量會有一定程度減小,灣內流速相比之前有一定程度減小,在堤頭處受建筑物挑流影響,流速會增大。根據PIANC規程,各方案水體交換不同時間后的交換率見表2。

從水體交換情況看,三個方案均能保證中心漁港內充足的水體交換,并無明顯優劣之分。

表2 各方案不同交換時間的水體交換率

3.4 推薦方案的泥沙物理模型試驗

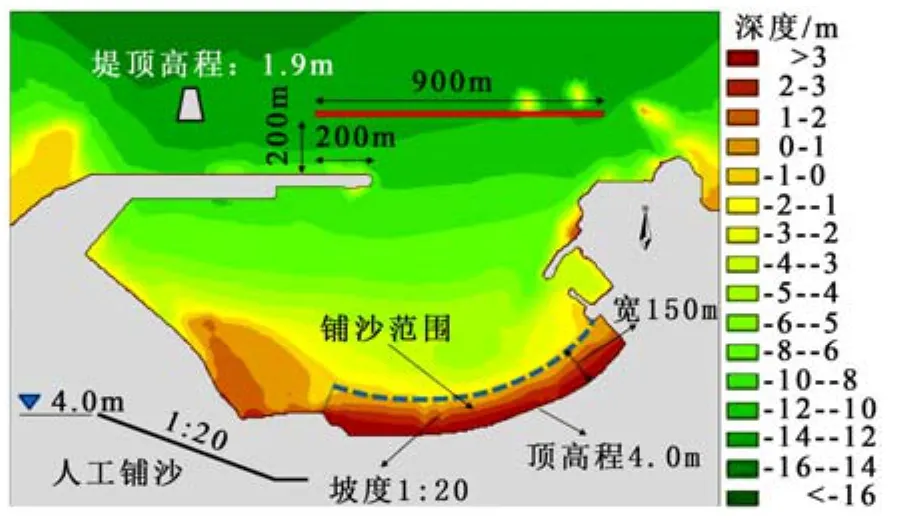

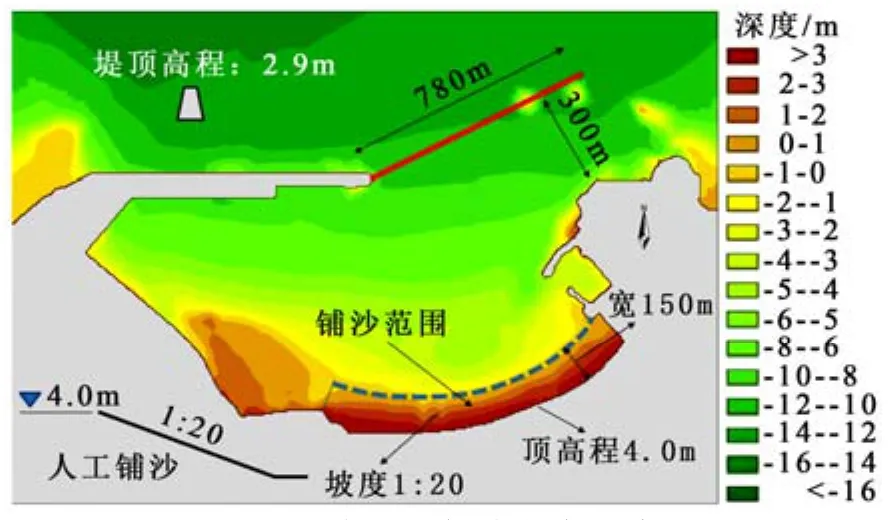

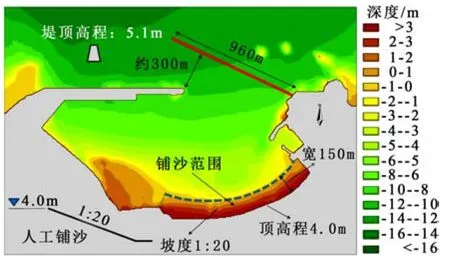

為滿足沙灘修復的要求,我們又進行了泥沙動床物理模型試驗。沙灘鋪設形式見圖6,參數如下:

1)沙灘平面線形根據現有岸線自然彎曲;

2)沙灘寬度鋪設為150 m,長度約為1 000 m;

3)頂高程設為4.0 m,并按照1:20的坡度直線順延至自然海底。

按照這種方式,總的鋪沙量約為20.4萬m3。

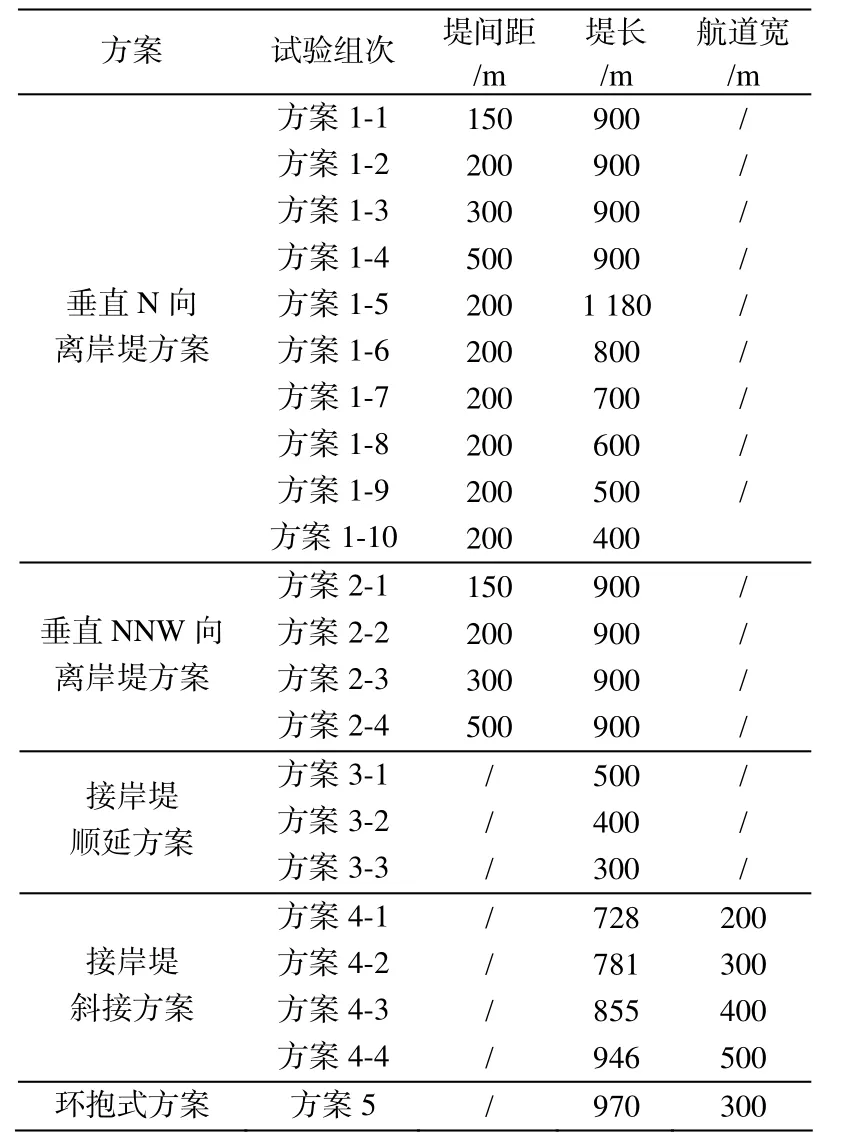

根據波浪數模推薦的三個方案,進行了泥沙動床波浪物理模型試驗,根據不同堤頂高程又分別提出了不同方案,方案組次見表3,平面布置見圖7~圖9。

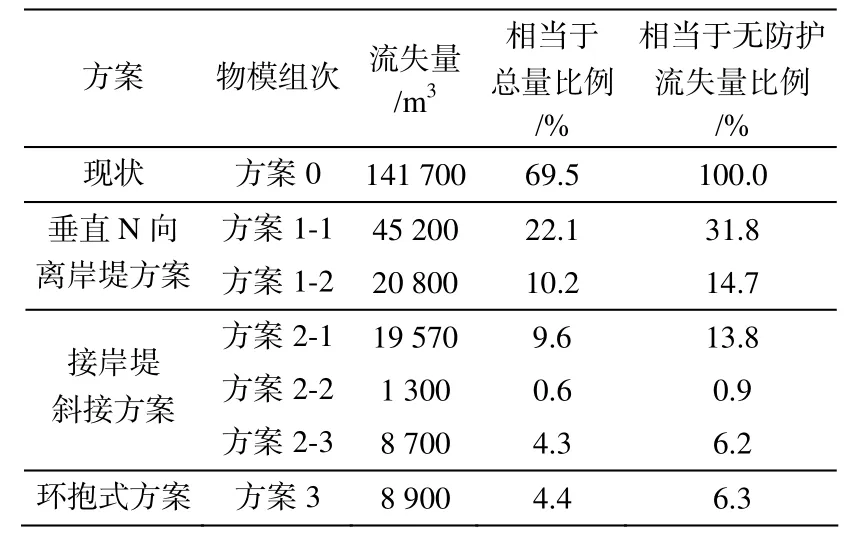

根據物理模型試驗結果,各方案在波浪作用3年后的侵蝕和沖刷情況如下:

現狀方案,沙灘的形態和趨勢與2017年現狀下很相似,沙灘150 m寬度全部受侵蝕,中部發生明顯淘刷,沖刷嚴重局部段達3.1 m。東西兩端侵蝕強度有減弱,東側受人工突堤的掩護,岸灘基本不發生明顯侵蝕。

方案1-1中,沙灘的形態和趨勢與現狀下較相似,侵蝕程度有所減弱,但由于沙灘淘刷主要發生在風暴潮水位下,而該水位下波高沒有明顯減弱,因此沙灘總的情況沒有發生明顯改善,沖刷嚴重局部段達2.6 m。方案1-2中,侵蝕程度較方案1-1又有所減弱,沖刷嚴重局部段為1.1 m。

方案2-1中,侵蝕程度較方案1-2又有微弱的減弱,沖刷嚴重局部段為0.9 m。方案2-2中,侵蝕程度較方案2-1大幅減弱,沙灘150 m寬度中僅有不到20 m受到侵蝕,沖刷嚴重局部段不到0.3 m。方案2-3中,侵蝕程度較方案2-2有所增加,但總量不大,沙灘有不到60 m受到侵蝕,沖刷嚴重局部段不到0.8 m。

方案3中,侵蝕程度與方案2-3也基本相似,但總量略偏大。沙灘150 m寬度中僅有不到60 m受到侵蝕,沖刷嚴重局部段不到0.7 m。各方案的沙灘損失量見表4。

表3 物模試驗方案組次

圖7 垂直N向離岸堤方案示意

圖8 接岸堤斜接方案示意

圖9 環抱式方案示意

表4 不同方案沙灘損失量統計

4 結語

本文針對某海水浴場海岸侵蝕和沙灘流失的問題,首先進行侵蝕原因分析,認為中心漁港防波堤的建設使海灘水域的波浪動力條件發生改變是侵蝕的主要原因,為保證岸灘泥沙避免因大浪作用而發生明顯起動,提出多個整治方案進行波浪數學模型試驗研究,提出三個推薦的防波堤布置方案,又針對這三個方案進行了不同防波堤頂高程的泥沙動床物理模型試驗。

從泥沙流失總量看,物理模型試驗中的方案2-2接岸堤斜接方案(頂高8.5 m)是最優方案。建設單位和設計單位可根據各方案的試驗結果和水域使用要求,以及工程造價和施工的可行性等,確定最終的整治方案。