基于物聯網的區域軌道交通安全狀態感知與傳輸方案研究

宋宗瑩,劉結平

(1.國家能源投資集團有限責任公司,北京 100011;2.北京全路通信信號研究設計院集團有限公司,北京 100070)

區域軌道交通系統具有綜合性、多維度、協同性等特點,其系統的安全運營將直接影響區域內軌道交通系統的運輸能力,其中間環節發生故障將會導致連鎖反應,或造成大面積的交通癱瘓。同時區域軌道交通線路長、站點多、易受自然和社會環境影響,所以其綜合安全保障顯得尤為重要。為保障系統安全性,系統的安全狀態需要盡可能被準確、高效地采集和分析,使系統能夠及時發現風險源并監控故障發展趨勢。

安全狀態感知源于態勢感知的研究,Endsley(1988)[1]將態勢感知定義為:在一定的時空條件下,對環境因素的獲取、理解以及對未來狀態的預測。態勢感知技術可有效輔助決策者在動態復雜的環境中作出準確決策。決策者可借助態勢感知的工具對當前環境的連續變化作出分析,了解環境變化態勢,預知危險事故的發生或升級[2]。

目前,安全狀態感知技術均是面向計算機網絡的,利用傳感器終端,通信網絡等技術實現狀態信息的采集和傳輸。軌道交通系統中,傳感網絡大量運用在安全監控領域,使得軌道交通安全狀態感知與網絡安全態勢感知技術相結合,對軌道交通安全狀態感知的研究具有重要意義。軌道交通安全態勢感知是對影響軌道交通安全的諸多要素進行信息獲取、數據分析、知識理解、狀態評估以及趨勢預測,是對軌道交通安全定量分析的一種方法,對預防安全事故、減少人民生命財產損失、保障運營安全具有重要意義,可以產生巨大的社會和經濟效益。

1 需求分析

區域軌道交通的綜合安全保障是系統性的,不同于單一的城市軌道交通系統或鐵路系統的安全狀態。在區域軌道交通的協同運輸下,客流狀態、列車運行狀態等因素對多制式軌道交通造成的交叉影響是復雜的。

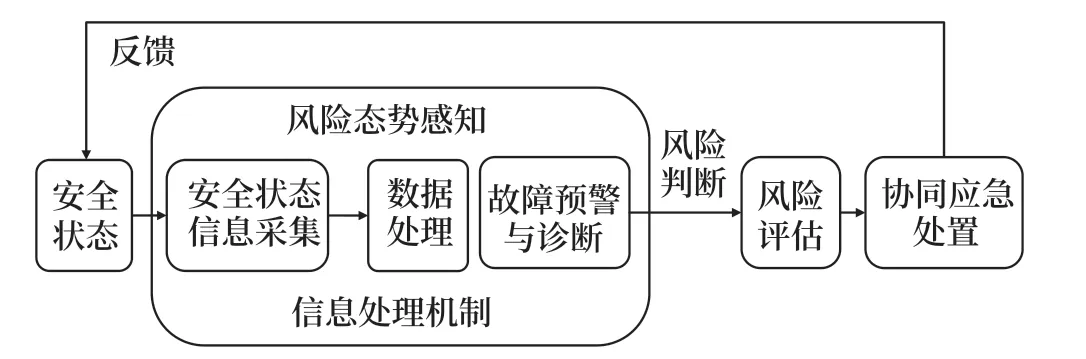

為完成區域軌道交通的安全運營保障工作,需盡量保證各環節的安全狀態信息采集時效性,作為風險態勢感知與風險評估的數據信息,因此需要通過建立專用的安全狀態信息傳輸網絡將狀態信息傳遞給安全信息分析平臺和應急處置管理平臺,來保證安全狀態信息及時采集。基于安全狀態的信息采集與分析,決策層對故障風險進行預警診斷,并提供相應的協同處置措施,從而有效控制風險發展和故障事故的發生。綜合安全保證系統邏輯如圖1 所示。

圖1 綜合安全保障系統邏輯圖Fig.1 Logic diagram of integrated safety assurance system

安全狀態信息采集需針對不同的信息采集裝備和所處環境條件,逐步建立和完善安全狀態感知的基礎設備和系統體系架構。安全狀態信息采集需做到重點信息全覆蓋、輔助信息可獲取,裝備不同環境、不同設施、不同專業、不同信息類型的采集設備,提高信息采集覆蓋率,有效支撐風險評估和協同決策。目前物聯網信息感知技術包括二維碼標簽和識讀器、RFID 標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、M2M 終端、傳感器網關等多種感知手段[3],靈活布置,并可采集多種類狀態信息。

2 安全狀態信息采集方案

在區域軌道交通系統中,需要對關乎安全運營的各種信息進行感知和采集。主要采集列車狀態信息、線路狀態信息、設備設施信息、牽引供電信息、環境信息與客流信息,這些信息直接影響區域軌道的運營安全。

針對上述的安全感知需求,研究基于物聯網的信息感知技術。由于部分軌道交通設備現已逐步實現IP 化,在設備中可將自身運行狀態數據通過網絡傳輸至管理信息系統或是綜合監控系統[4]。針對這些信息感知已完成,研究將其通過傳輸通道傳給信息綜合平臺進行存儲和綜合分析。

本研究將列車狀態信息、線路狀態信息、環境信息、客流狀態信息通過基于物聯網技術的感知層進行信息感知和采集。

研究將采集對象結合傳感器、控制器、執行器形成感知單元[5],利用標識機制(射頻識別[RFID])標識每一個感知單元,實現安全狀態的實時感知。

2.1 列車信息

列車機械部分信息包括車體狀態、走形部狀態、制動系統狀態及牽引動力系統狀態[6]。車體均衡系需采集列車平衡狀態信息,走形系需采集轉向架及軸箱的相應狀態信息,制動系需采集制動系統的溫度及濕度信息,牽引動力系需采集電動機等牽引部件狀態信息。

所部署的傳感器主要有走形系的轉向架傳感器,對轉向架的扭動方向及角度進行采集;軸箱復合傳感器和軸溫傳感器,用于檢測車輛輪軸速度及溫度;車體均衡系的車體均衡性檢測傳感器,對車體傾斜角度進行采集,簡稱為車體傳感器;振動監測傳感器,對列車的震動幅度進行監測和采集;還有制動系的溫度傳感器,車廂內的煙霧報警傳感器。

上述的傳感器設備滿足列車在途狀態檢測與安全預警需求,檢測列車走行系、牽引系、輔助系、制動系等各車載設備狀態和車廂環境信息,并利用網絡傳輸技術將設備狀態和環境監測的傳感器組網,實現整車裝備安全狀態信息的釆集、處理和傳輸。

2.2 線路信息

區域軌道交通系統中,針對路基縱向、斜向裂縫、滲水、襯砌開裂、錯臺、鋼軌變形和軌道下沉等病害,研究應用變形監控值和力學監控值進行控制,對線路的沉降、差異沉降、傾斜、裂縫、應力及應變等為目前工程建設的主要監測項目。

線路信息通過距離和應力傳感器進行定期監測和信息采集,綜合分析線路上的病害。

2.3 環境信息

列車運行環境信息主要包括:風力信息、雨量信息、雪深信息及地震信息。研究采用不同的傳感器配合物聯網控制器形成感知單元,每一處感知單元配置特定的RFID 標簽,將信息標定通過讀取標簽信息,實現信息的收集。

1)風監測

區域軌道交通長期處于室外區間線路狀態,列車的高速運行會對風力的感知變得敏感。大風可能使線路周圍的異物侵入,會影響高大鐵塔、綜合監控攝像機、接觸網等設備穩定性,從而影響行車。

針對軌道交通線路特點,可采用機械式風傳感器、超聲波式傳感器及熱場式風力傳感器對區間環境的風力進行采集和感知。

風監測設備主要是機械室、超聲波式以及熱場式風速風向傳感器。

2)雨量監測

環境雨量過大會造成軌道面濕滑,影響列車行駛穩定性,造成安全隱患。雨量監測設備主要有壓電式、微波式雨量傳感器。

3)雪深監測

雨雪對列車安全影響基本一致,大雪更易結冰,嚴重影響列車安全。本方案雪深采集設備均采用激光式雪深計。通過發射的紅外激光,對探頭至測量平面的傳播時間進行計算,推算積雪深度。

4)地震監測

地震對軌道交通列車運行會造成極大安全隱患,地震預警設備與列車控制系統相連,作為影響行車的控制信息,方案采用力平衡式地震加速度計進行地震信息采集,將信息同時傳遞給中心分析安全狀態。

2.4 客流信息

客流量監測技術主要是基于運動目標智能跟蹤與識別核心技術為基礎的數據處理技術,利用基于多傳感器的數據融合技術和智能視頻分析技術[7],可進行客流監測數據網絡化采集系統,智能化精確采集客流量、客流方向、客流速度、客流密度等客流信息。

在車站站廳、站臺、換乘通道、出入口各主要人流密集區域部署視頻攝像頭和相應紅外傳感器,實現分區域客流數據采集功能,可實時準確檢測和獲取大客流沖擊站點出入口客流狀態、換乘通道客流量、站臺乘客狀態及密度等實時監測數據。

3 安全狀態信息傳輸網絡方案

針對區域軌道交通安全狀態感知信息的采集問題,由于采集信息眾多而繁雜,本方案利用窄帶物聯網(NB-IoT)技術采集不同專業的安全狀態信息。

為滿足在區域軌道交通不同站點、線路區間場景的信息采集和傳感連接需求,方案考慮運用低功耗廣域網絡(Low Power Wide AreaNetwork,LPWAN)技術。在諸多LPWAN 技術標準中,基于授權頻譜的NB-IoT 技術標準因其特有的低成本組網方式、低能耗、廣覆蓋深覆蓋、超大連接能力、低帶寬優勢更加適應我國鐵路行業的安全狀態感知研究[8]。

3.1 傳輸組網方案

利用物聯網技術,結合有線通信網絡,搭建安全信息采集傳輸網,在車站和部分區間通過交換機和光纜方式進行組網,對部分區間采用NB-IoT 基站方式進行信息的采集。

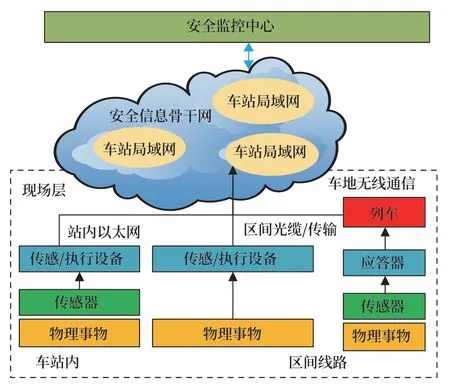

區域軌道交通安全信息傳輸網是安全綜合監控系統的網絡數據傳輸通道。從物理角度看,網絡系統由3 部分組成:現場層網、局域網和骨干網。其網絡拓撲如圖2 所示。

圖2 網絡拓撲圖Fig.2 Network topology

在現場層面,車站內各個傳感器或是關鍵設備采集接口,通過現場層網絡連接起來,然后匯集到車站級局域網,各車站局域網絡通過骨干網將車站設備連接起來傳送到中心控制系統。區域軌道交通安全信息骨干傳輸網絡由通信專業提供百兆帶寬來構建。在監控中心與各車站通過雙以太網通道傳輸安全狀態信息,實現安全監控系統互聯。

監控中心和各車站分別組建中心級和車站級局域網,組成安全信息骨干網,完成區間至車站,車站至中心的信息傳輸工作。

中心級局域網采用冗余配置千兆以太網交換機組網,車站級局域網采用冗余百兆以太網交換機組網。

1)中央級局域網

中央級局域網為冗余的工業級千兆交換機組網,符合國際通信數據網標準,采用通用的數據網TCP/IP 協議;可采用模塊化千兆工業以太網交換機,分別配置千兆和百兆以太網接口;配置千兆以太網接口(RJ-45,10/100/1 000 M 自適應)連接系統分析服務器、歷史數據服務器、存儲服務器等;配置百兆以太網口(RJ-45,10/100 M 自適應)連接各骨干網絡節點形成網絡以太網通道、連接工作站、終端、網絡安全等其他設備;監控中心互聯的系統利用百兆以太網接口接入通信控制器。

2)車站級局域網

車站級局域網為冗余工業級百兆交換機組網。同樣符合國際通信數據網標準,采用通用的數據網TCP/IP 協議;通過百兆以太網接口連接骨干網絡,并同時組建車站層局域網;通過百兆以太網接口連接車站監控工作站、終端和其他設備。

在線路上,將部分傳感器與應答器結合。安全狀態信息通過傳感器節點、應答器節點、車載設備(包括查詢器、匯聚節點及其他應用接口)、車地無線通信系統到達車站安全監控中心或是中心控制系統。

線路狀態感知系統將傳感器節點根據節點預設程序和車載設備命令采集環境數據,如軌道應力、軸溫、地質、氣流等參數,并把信息發送至應答器節點。應答器節點收集通信范圍內所有傳感器節點發來的信息。當有列車經過時,車載設備發送查詢信號,應答器節點將統一發送報文和傳感信息,或者由車載查詢器查詢應答器報文,匯聚節點接收傳感信息。無線傳輸網絡示意如圖3 所示。

在部分區間由于傳感頻點過多,不利于有線網絡的敷設和延伸,方案采用搭建NB-IoT 基站方式對大量的傳感器信息進行采集,減少有線網絡的搭建成本。在基站接收信息后,通過互聯網或安全信息的傳輸網上傳至監控中心或終端進行數據處理和預警報警。

3.2 能耗優化

低功耗特性是物聯網應用的關鍵指標之一,更適用于軌道交通上的線路區間等人員不易維護的地方信息采集。由于NB-IoT 通信的設備傳輸數量少、頻次低、平時設備處于睡眠狀態,同時調整控制器的工作頻率,使NB-IoT 設備功耗可降低到極低,確保電池可以持續供電10 年以上,滿足長期免維護需要。

傳感器的耦合損耗是物聯網前端的主要能耗主要由兩部分組成:基站側天線分別至終端和基站接收機的傳輸損耗,為傳輸過程通過自由空間及天饋系統造成的損耗。當增大終端到達基站側的功率,耦合損耗減小,但通信范圍扇區噪聲變大,產生干擾。當減小終端到達基站側的功率,耦合損耗變大,能耗提升。

當區域軌道交通系統運用物聯網技術來采集安全狀態信息時,維護周期應盡量延長,方便維護。考慮到區域軌道交通安全狀態信息采集的物聯網多數應用處于露天環境,即使在惡劣環境下,傳感器終端的電池壽命可超過半年,當環境轉好時,能耗將大幅減少。

3.3 帶寬優化

由于區域軌道交通安全狀態感知層采集的數據繁雜,并且數據類型、內容受到感知傳感器的采集能力限制,感知層控制器需要對采集數據進行一定的預處理再傳輸給監控中心。這樣可以一定程度上過濾部分無用數據,同時減少前端設備的上傳數據頻率,降低傳輸帶寬要求。

物聯網感知層采集的部分安全狀態信息數據是可直觀預測預警安全狀態的,對于此類數據,方案在前端控制器設備預定數據限制,數據在到達該限制闕值時進行實時上傳,監控狀態變化;當數據未到達預警闕值時,可適當增大數據上傳的時間間隔。

部分無須實時上傳的數據信息,可在前端控制器進行簡單統計,對固定時間內的最大值、最小值、平均值等特征值進行上傳。在感知單元可將單控制器采集狀態信息或多個采集信息進行簡單的統計和整合。這樣不僅可以減少數據上傳流量,同時可減少單點傳感故障、誤報產生的錯誤信息。

由于基于物聯網的安全狀態信息覆蓋范圍廣、頻點多,在前端控制器進行簡單的匯聚整合和處理將極大減少數據上傳的流量需求,從而減少大面積覆蓋下多連接引發的數據問題。

在數據預處理后,可控制上傳數據流量在窄帶物聯網180 kHz 范圍內,同時優化頻點,使通信通道的傳輸更加高效。

4 結束語

本文根據區域軌道交通中列車狀態信息、線路狀態信息、自然環境信息、客流信息等狀態信息的特點,研究采用不同的傳感器、網絡監控系統、視頻分析和數據融合等技術采集相應的狀態信息。并搭建基于物聯網的安全信息傳輸網絡,利用有線網絡和NB-IoT 基站,對車站內和區間線路上的信息采集數據進行上傳,形成了安全狀態信息感知與傳輸方案。該方案采用在控制端對采集數據進行設定闕值、簡單算術統計、多點數據整合等方法,能夠減少上傳數據量和傳輸頻次,降低信息采集耦合損耗,優化網絡傳輸帶寬,延長感知層前端設備的電池續航時間。

此外,該方案利用不同類型的傳感器采集軌道交通安全信息,可減少信息數據收集的人力工作和誤采集率,并可做到實時采集,提高信息采集效率。