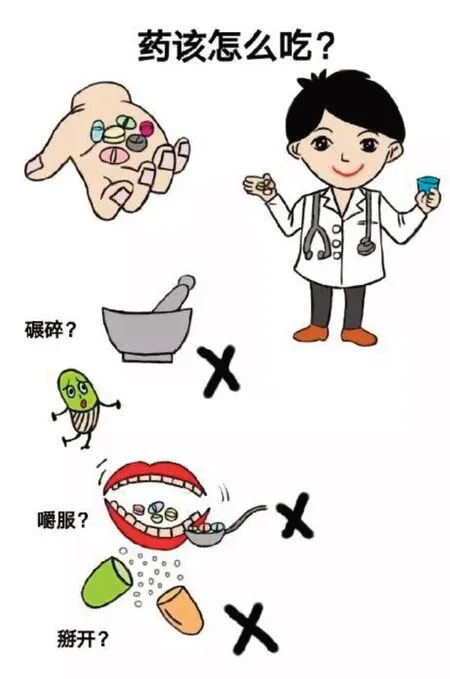

藥片太大,碾碎了吃行不行?

文/石浩強(上海瑞金醫院藥劑科副主任 副主任藥師) 編輯/小丁

生病了,要吃藥。各類藥品琳瑯滿目,形狀質地也不一樣。很多人遇到大藥片咽不下,或者給寶寶吃藥片,總喜歡碾壓成粉末再吃。這樣真的對嗎?讓我們一起來看看這其中的奧秘。

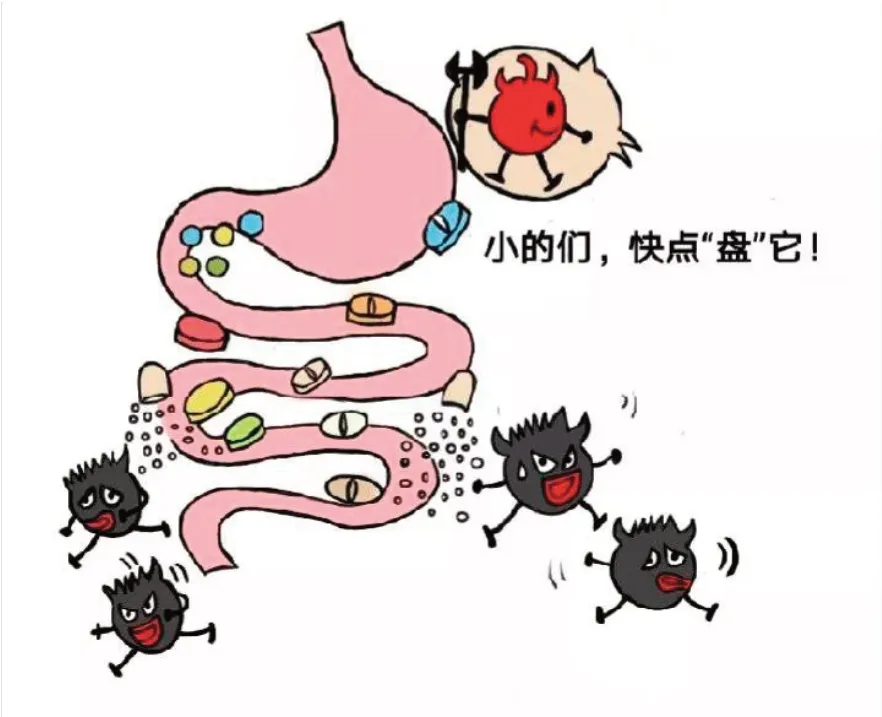

片劑,在臨床上被廣泛使用,有著劑量準確、攜帶方便、質量穩定、服用方便等優點。片劑被口服后,大部分在胃腸道崩解、釋放、吸收后,進而發揮藥效,一般會歷經吸收、分布、代謝、排泄四個體內過程。

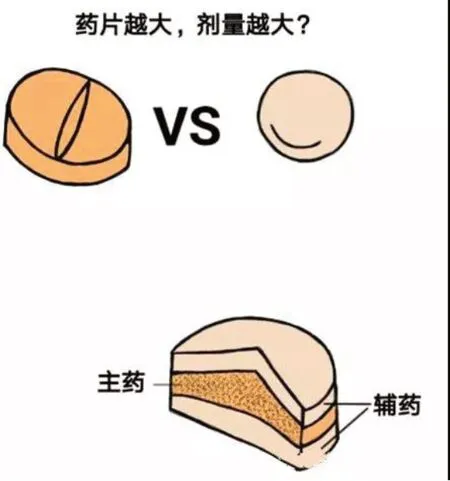

然而,不同的藥片或者含有相同有效成分、不同廠家生產的藥片,在外形上存在很大的差異,有的藥片很大,有的藥片則很小。

那么,藥片為什么會有大有小?

藥品的外包裝上都會標有規格和劑量,但有時劑量大的藥片反而沒有劑量小的藥片來得“大”,例如100mg的拜阿司匹林外形上就沒有30mg的拜新同片劑大,這是怎么回事呢?

事實上,藥物的規格劑量是指其所含有主藥的量,而藥片是由主藥與輔料兩部分組成的。主藥是發揮藥效的主要成分,而輔料一般是幫助主藥成型、制劑成片劑時的添加劑,例如稀釋劑、潤滑劑、崩解劑、粘合劑等。藥片中究竟需要添加多少輔料、需要何種類型的輔料與主藥的理化性質密切相關且各不相同。片劑最終會是多大,一般都是經過處方的優化設計和精心確定。

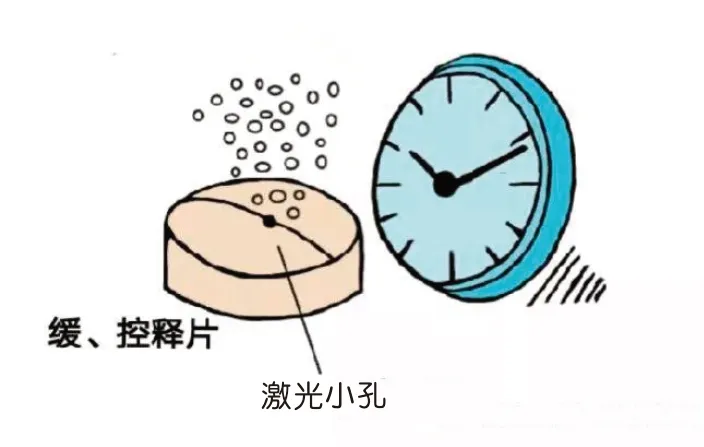

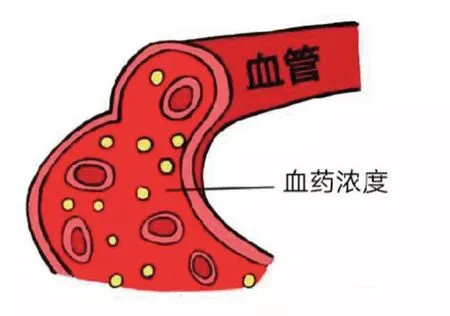

此外,藥物往往需要在體內維持一定的藥物濃度才能發揮藥效。為了減少藥物的日服用次數,尤其是在體內代謝較快,需要一天多次服用的藥物,藥品生產企業往往會將這些藥物設計成緩釋、控釋制劑,大多為一天一次給藥,以求在穩定血藥濃度的同時減少服藥次數,從而提高患者的用藥依從性。一般來說,緩釋、控釋制劑中主藥的含量會高于普通片劑,因而在制備成型時體積也會相應增大。

絕大部分的片劑需要口服、吞咽后經過食道到達胃和小腸,進而被吸收。

遇到大個的藥片是否可以把藥片掰開、嚼碎或者碾碎后再服用呢?

事實上,緩、控釋制劑大都是藥物內芯包被外殼的結構,再通過電子激光技術在殼的一端或兩端打有小孔,當藥物進入酸性的胃液或堿性的腸液時,由于酸堿度的改變(即pH的改變),小孔會相應溶開,藥物即進行勻速釋放,以達到24小時勻速釋藥的目的。

此類結構的藥物一旦被掰開、嚼碎或碾碎,藥物就不會經過小孔而是通過所形成的橫截面來進行釋放,其藥物濃度會忽高忽低,不僅達不到勻速釋藥的目的,還可能會對機體產生危害。

比如,腸溶包衣的片劑若破壞其結構,可能導致藥物提前在胃內釋放而產生損傷。還有,緩、控釋制劑的藥物含量本來就高,結構被破壞往往意味著藥物可能會迅速釋放,其血藥濃度會在短時間內急劇上升,貽害多多。

當然,臨床上也有些緩、控釋制劑是可以掰開服用的,它們并不是常規的藥物內芯包被外殼的結構,而是通過一個一個的藥物小分子進行釋放,如美托洛爾緩釋片(倍他樂克)、單硝酸異山梨酯片(魯南欣康)等。事實上,這些藥片的表面都有刻痕,可以沿刻痕均勻掰開后再服用。

那些表面沒有刻痕的藥物,患者切記不可以私自掰開,更不可以隨意地嚼碎或碾碎后服用,正確的做法應當是咨詢專業的醫生或者藥師。