兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅評估研究

王慕鴻,徐瑜,陳國生

(中國人民解放軍91976部隊,廣東 廣州 510430)

0 引言

兩棲攻擊艦(amphibious assault ship,AAS)對空自防御作戰是指兩棲攻擊艦對威脅自身安全的近末端來襲空中目標進行抗擊的一種防御行動。其中,目標威脅判斷是影響兩棲攻擊艦對空自防御作戰指揮決策的關鍵因素之一,也是進行火力分配的基本依據,對指揮員準確地判斷敵情起著重要的作用[1]。傳統的艦艇空中目標威脅評估一般是依據某時刻目標類型、位置信息、運動參數和航路捷徑等因素進行定量分析計算[2-5],而忽視艦艇自身防空軟硬武器裝備對目標威脅的消除作用,并且多采用專家打分法或層次分析法(analytic hierarchy process,AHP)確定各因素權重[6-7],使得評估結果具有一定的偏差和主觀性。本文采用基于熵值法和AHP的組合賦權方法綜合確定各因素權重,根據兩棲攻擊艦對空自防御武器性能和當時態勢將來襲目標按緊迫程度進一步分類,在此基礎上建立兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅評估模型。

1 影響兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅程度的因素

根據空襲兵力兵器和空襲樣式的發展,以及兩棲攻擊艦裝備實際和當時態勢,兩棲攻擊艦對空自防御作戰中影響目標威脅程度的主要因素有目標臨空時間、目標類型、目標電磁特性、目標高度和目標進入角。

1.1 目標臨空時間

如圖1所示,目標為對準兩棲攻擊艦飛行,在接近的過程中可能不斷修正航向,由于航路捷徑相對目標距離很小,所以可把這一過程近似看作是目標先從當前位置飛行到航路捷徑點CPA,再轉向90°后飛向目標[8]。

圖1 目標接近兩棲攻擊艦飛行示意圖

因此,目標臨空時間可表示為

(1)

(2)

式中:B0和D0分別為目標相對兩棲攻擊艦的方位和距離;Cm和vm分別表示目標的航向和航速。

來襲空中目標距離越近、目標速度越快時,兩棲攻擊艦用于抗擊的時間就越短。當目標臨空時間小于某一常數α后,兩棲攻擊艦只能對其實施一次攔截,這時目標臨空時間威脅屬性值最大,因此,可認為目標臨空時間威脅屬性值呈偏小型Г分布:

(3)

式中:Tlki為第i個目標的臨空時間;kT為目標臨空時間威脅系數,根據兩棲攻擊艦對空自防御作戰特點,取值為0.008 5;α為常數,它的取值將在后面予以分析確定。

1.2 目標類型

兩棲攻擊艦對空自防御作戰中可能面臨的作戰對象主要是各種反艦導彈和反輻射導彈,也包括使用炸彈等近程武器的作戰飛機,以及在實際交戰過程中無法或來不及判別類型飛目標,各類型目標的主要特征及對兩棲攻擊艦的威脅如表1所示。

以typei表示第i個目標所屬的類型,根據每一類型目標性能、特點及戰術使用原則的差別,可將目標類型的威脅屬性值作如下設定:

表1 各類型目標的主要特征及威脅

(4)

1.3 目標電磁特性

兩棲攻擊艦能偵察并識別的目標電磁信號主要有干擾信號、毫米波末制導雷達信號、厘米波雷達末制導雷達信號和機載火控雷達信號等,各類型電磁信號的主要特征及對兩棲攻擊艦的影響如表2所示。

設Etypei為偵察到的第i個目標電磁信號所屬的類型,則目標電磁特性的威脅屬性值可設定為

(5)

1.4 目標高度

來襲空中目標的飛行高度越低,兩棲攻擊艦及時發現和跟蹤目標就越困難。對于飛機目標,通常采用超低空突擊時對兩棲攻擊艦的威脅最大[9],因此,當飛機目標高度大于100 m時,可認為其高度威脅屬性值符合偏小型柯西分布函數,故有

(6)

式中:hpi表示第i個目標的高度;kh1為飛機目標高度威脅系數,根據飛機對海突擊戰術原則,可取值為10-7m-1。

對導彈目標,通常采用掠海飛行突防時對兩棲攻擊艦的威脅最大。當前,反艦導彈掠海飛行高度最低可達3 m,所以,將飛行高度大于3 m的導彈目標高度威脅屬性值看作是偏小型降半正態分布函數,故

(7)

式中:hmi表示第i個目標的高度;kh2為導彈目標高度威脅系數,根據對海導彈攻擊戰術原則,可取值為10-4.5m-1.

1.5 目標進入角

目標進入角是指目標方位與兩棲攻擊艦航向的夾角θwi,可表示為

表2 各類型電磁信號的主要特征及影響

(8)

式中:Bmi為目標相對兩棲攻擊艦的方位;Cw為兩棲攻擊艦的航向。

通常,導彈目標位于本艦正橫位置時,導彈命中概率最大;飛機目標從本艦正橫位置進入,有利于提高其突擊效果[10]。即,當θwi=90°時,空中目標對兩棲攻擊艦威脅最大,其威脅屬性值函數選取中間型柯西分布:

(9)

式中:kθ為兩棲攻擊艦舷角威脅系數,取值為0.000 5。

2 基于熵值法和AHP的組合賦權方法

2.1 熵值法對各因素客觀賦權

根據香農信息熵的定義,信息熵是表示事件信息不確定性的一種度量[11]。熵值法賦權的原理是:如果某個指標的信息熵越小,就表明該指標的變異程度越大,提供的信息量越大,在綜合評價中所起的作用越大,則其權重也應越大;否則,權重就越小。

利用熵來計算各指標客觀權重的步驟為[12]

第1步,以n個評價指標相對于m個評價對象的取值構造判斷矩陣X

X=(xij)m×n,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n.

由于影響兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅程度的因素都是[0,1]區間的無量綱數,因此矩陣X為規范化的矩陣。

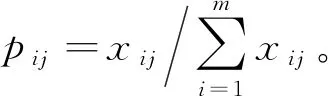

第2步,計算各因素的信息熵值Hj

(10)

第3步,計算各因素的權值Wj

(11)

2.2 AHP法對評估指標主觀賦權

AHP法是用決策者的經驗判斷各衡量目標能否實現的標準之間的相對重要程度,并合理地給出評價對象的每個標準的重要性系數,即權重。其求解權重具體步驟如下[13]:

第1步,建立判斷矩陣A。通過專家對各因素屬性的評價,進行兩兩比較,形成判斷矩陣A。

第2步,采用和積法或方根法計算判斷矩陣的特征向量,即各因素的權重向量。

第3步,計算最大特征值和一致性指標CI,進行一致性檢驗。若不具有滿意的一致性,則對判斷矩陣進行調整。

2.3 組合賦權

在多屬性決策問題中,權重的合理性直接影響著多屬性決策排序的準確性。主觀賦權法是根據決策人對各屬性的主觀重視程度而賦權,客觀賦權法是根據決策問題本身所包含的數據信息而確定權重,都具有一定的片面性[14]。為兼顧對評估指標的偏好,同時又力爭減小主觀隨意性,將熵值法和AHP法所得到的指標權重集成,得到新的更加全面客觀的指標權重,從而對兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅作出更加科學準確的評價。

設采用熵值法和AHP法得到的因素權重分別為WEj和WAj。對權重向量分別賦予不同權系數λE和λA,則綜合AHP法和熵值法得到的各因素權重為[15]

Wj=λEWEj+λAWAj,j=1,2,…,n.

(12)

考慮到兩棲攻擊艦對空自防御作戰威脅評估是指揮員的決策行動,應偏重于強調主觀判斷,故選擇λE<λA。

3 兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅程度評估模型

3.1 有關定義

如圖2所示,以兩棲攻擊艦為中心,對Lks,Lkl,Lm,Ldl,Lds等進行定義:

圖2 兩棲攻擊艦射擊和殺傷區示意圖

Lkl為兩棲攻擊艦自防御火力殺傷區最遠邊界線,其與兩棲攻擊艦的距離Rk_max取艦載防空武器系統殺傷區遠界的最大值,即

Rk_max=max(Rwk_maxi).

(13)

Lks為兩棲攻擊艦自防御火力殺傷區最近邊界線,其與兩棲攻擊艦的距離Rk_min取艦載防空武器系統殺傷區近界的最小值,即

Rk_min=min(Rwk_mini).

(14)

Lm為兩棲攻擊艦防空最遲目標指示線,其含義為,如果目標到達該線時,還沒有給武器系統下達目標指示,則兩棲攻擊艦將無法對該目標殺傷火力抗擊。該線與兩棲攻擊艦的距離Rm_min與殺傷區近界最小的武器速度vwmin和系統反應時間Twmin,以及來襲目標速度vm有關,即

Rm_min=Rk_min+vm(Twmin+Rk_min/vwmin).

(15)

Ldl為兩棲攻擊艦防空火力殺傷區遠界要求最遲發現目標線,其含義為,兩棲攻擊艦在目標到達該線之前發現目標,就可以在防空火力殺傷區遠界殺傷目標(即彈目交會點在防空火力殺傷區遠界上)。Ldl線與兩棲攻擊艦的距離Rdl_min為

Rdl_min=Rk_max+vm(TSAM+Rk_max/vSAM),

(16)

式中:TSAM為兩棲攻擊艦使用殺傷區遠界最大的武器系統實施防空作戰的反應時間;vSAM為殺傷區遠界最大的防空武器速度。

Lds為兩棲攻擊艦防空火力殺傷區近界要求最遲發現目標線,其含義為,兩棲攻擊艦在目標到達該線之前發現目標,就可以在防空火力殺傷區近界殺傷目標(即彈目交會點在防空火力殺傷區近界上)。Lds線與兩棲攻擊艦的距離Rds_min為

Rds_min=Rk_min+vm(TVG+Rk_min/vVG),

(17)

式中:TVG為兩棲攻擊艦使用殺傷區近界最大的武器系統實施防空作戰的反應時間;vVG為殺傷區近界最大的防空武器速度。

當目標首次被發現時位于兩棲攻擊艦防空火力殺傷區近界要求最遲發現目標線之內時,兩棲攻擊艦對其最多只有一次抗擊機會,且可用于抗擊的時間非常緊迫,對兩棲攻擊艦構成了最緊迫的威脅。當目標進一步接近到兩棲攻擊艦防空最遲目標指示線,兩棲攻擊艦將來不及對目標實施攔截,因此,式(3)中,常數α可取為

α=Twmin+Rk_min/vVG.

(18)

3.2 威脅目標分類

根據兩棲攻擊艦對空自防御作戰中來襲目標的緊迫程度,將兩棲攻擊艦對空自防御作戰威脅目標分為4類:

(1) 無法攔截目標

無法攔截目標是指首次被發現時位于兩棲攻擊艦自防御最遲目標指示線之內的威脅目標。這類目標由于其目標臨空時間小于兩棲攻擊艦自防御武器系統的最小系統反應時間,而無法被兩棲攻擊艦攔截。其目標臨空時間滿足:

Tlk (19) (2) 緊急目標 緊急目標是指首次被發現時位于兩棲攻擊艦自防御最遲目標指示線和自防御火力殺傷區近界要求最遲發現目標線之間的威脅目標。對這類目標,兩棲攻擊艦只有一次攔截機會,其目標臨空時間滿足: Twmin+Rk_min/vVG (20) (3) 可攔截目標 可攔截目標是指首次被發現時位于兩棲攻擊艦防空火力殺傷區近界要求最遲發現目標線和兩棲攻擊艦防空火力殺傷區遠界要求最遲發現目標線之間的一級威脅目標。這類目標一經發現,即刻可以對其實施攔截,其目標臨空時間滿足: TVG+Rk_min/vVG (21) (4) 待攔截目標 待攔截目標是指首次被發現時位于兩棲攻擊艦防空火力殺傷區遠界要求最遲發現目標線之外的一級威脅目標。對這類目標,兩棲攻擊艦有相對較多的時間進行決策和組織攔截行動,其目標臨空時間滿足: Tlk>TSAM+Rk_max/vSAM. (22) 根據評估時刻獲得的目標信息和兩棲攻擊艦對空自防御武器裝備性能,由式(1)~(9)可求出目標的各因素屬性值,然后采用基于熵值法和AHP法的組合賦權方法各因素屬性的權重ωi,則目標威脅程度值為 (23) 式中:λJ為目標類型因子,對緊急目標,取值為2;否則,取值為1。 緊急目標與兩棲攻擊艦的距離非常近,通常已穩定跟蹤,電磁特性和目標進入角對其能否命中影響很小。因此,求各因素主觀權重時,各因素對目標威脅程度的影響從大到小依次為目標類型、目標臨空時間、目標高度、目標電磁特性和目標進入角。 對于可攔截目標,目標臨空時間影響到兩棲攻擊艦對目標的抗擊次數;目標電磁特性影響到兩棲攻擊艦對目標的軟抗擊效果;目標進入角對實施質心干擾效果有一定影響。因此,求各因素主觀權重時,各因素對目標威脅程度的影響從大到小依次為目標臨空時間、目標類型、目標電磁特性、目標進入舷角和目標高度。 對于待攔截目標,目標臨空時間不影響兩棲攻擊艦對目標的抗擊次數;目標電磁特性影響到兩棲攻擊艦的軟抗擊效果;目標進入角對目標搜索捕捉效果和箔條干擾效果有一定影響。因此,求各因素屬性的主觀權重時,各因素對目標威脅程度的影響從大到小依次為目標類型、目標電磁特性、目標進入角、目標臨空時間和目標高度。 假設兩棲攻擊艦航向90°、航速18 kn(9.26 m/s),自防御武器系統反應時間最小10 s、最大和最小有效射程分別為8 km和500 m。分別設計反艦導彈單方向來襲和反艦導彈、反輻射導彈多方向來襲2種典型對空自防御作戰態勢,并進行仿真計算,結果分別如表3,4所示。 由表3可以看出,隨著目標的接近,其對兩棲攻擊艦的威脅程度變化不大,但當接近到某一距離,由可攔截目標變成緊急目標后,其威脅值顯著增大。 由表4可以看出,除目標類型外,目標進入角也對其威脅程度影響較大。因此,兩棲攻擊艦對空自防御作戰中,指揮員應該及時采取正確的機動措施,將本艦置于有利的自防御作戰態勢當中,以減小目標對本艦的威脅程度。 目標威脅評估是兩棲攻擊艦對空自防御作戰的重要環節,也是指揮員正確實施指揮決策的關鍵因素。本文在對影響兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅程度的因素屬性值進行量化的基礎上,采用基于熵值法和層次分析法的組合賦權方法確定各因素權重,并根據兩棲攻擊艦對空自防御武器性能和當時態勢建立了兩棲攻擊艦對空自防御作戰目標威脅評估模型。這種評估方法能夠減小主觀隨意性,可以為指揮員正確實施指揮決策提供科學的依據,對提高兩棲攻擊艦對空自防御作戰效能具有實用價值。3.3 目標威脅程度評估模型

4 仿真結果及分析

5 結束語