四川現行主推蠶品種小蠶人工飼料食性的比較

林小兵 程 洋 曹寧寧 袁桂陽 王少伯

(四川省南充蠶種場,四川 南充 637000)

家蠶人工飼料育是蠶業史上具有劃時代意義的技術革新。在生產上,人工飼料養蠶改變了養蠶必須依靠桑樹來獲得飼料的傳統方式,是實行工廠化、省力化、集約化、規模化養蠶的重要途徑,也是蠶桑產業向現代化發展的重要象征[1]。

經過我國蠶業界近40多年的研究,目前小蠶人工飼料育在飼料配方、加工工藝、飼養技術等方面已基本成熟,同時隨著時代發展,蠶繭生產對人工飼料育的需求也十分迫切。但由于缺乏人工飼料適應性良好的蠶品種,小蠶人工飼料育一直未能大面積推廣,選育人工飼料適應性蠶品種是實現人工飼料養蠶技術實用化的有效途徑。目前,對于家蠶人工飼料攝食性的研究表明,家蠶的攝食性一般包括取食和發育兩個方面,而疏毛率作為目前被廣泛認可的指標,既考慮了取食性,又在一定程度上考慮了生長發育[2]。

為此,本次試驗對四川地區主推蠶品種1~2齡采取人工飼料育,3~5齡采取桑葉飼育,以疏毛率為指標進行攝食性調查比較分析,為選育適合四川地區人工飼料育的家蠶品種篩選育種材料。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

現行蠶品種:871×872、川山×蜀水、菁松×皓月、781×7532(川蠶 6 號)、夏芳×秋白、兩廣二號、芳·繡×白·春(川蠶27號)、蜀繡×渝春(川蠶26號)等;

原種:871、872、川山、蜀水、菁松、皓月、限1、秋豐、限 2、854B、781、7532、夏芳、秋白、932、芙蓉、湘輝、蜀繡、渝春、碧海。

家蠶人工飼料為M35人工飼料(桑葉粉含量35%,顆粒狀),由山東農業大學崔為正教授提供。

1.2 試驗時間及地點

2018年春季在四川省南充蠶種場家蠶品種改良實驗室進行。

1.3 試驗方法

1.3.1 飼育方法

每個品種(品系)按標準催青5蛾區,混合收蟻。1~2齡人工飼料育,溫度29℃~30℃、相對濕度90%以上,黑暗、全防干育,每齡給餌一回。

1.3.2 調查項目及調查方法

調查項目:疏毛率

調查方法:收蟻24h,隨機取五點,每點調查20頭。

2 結果

2.1 原種對人工飼料的攝食性和比較

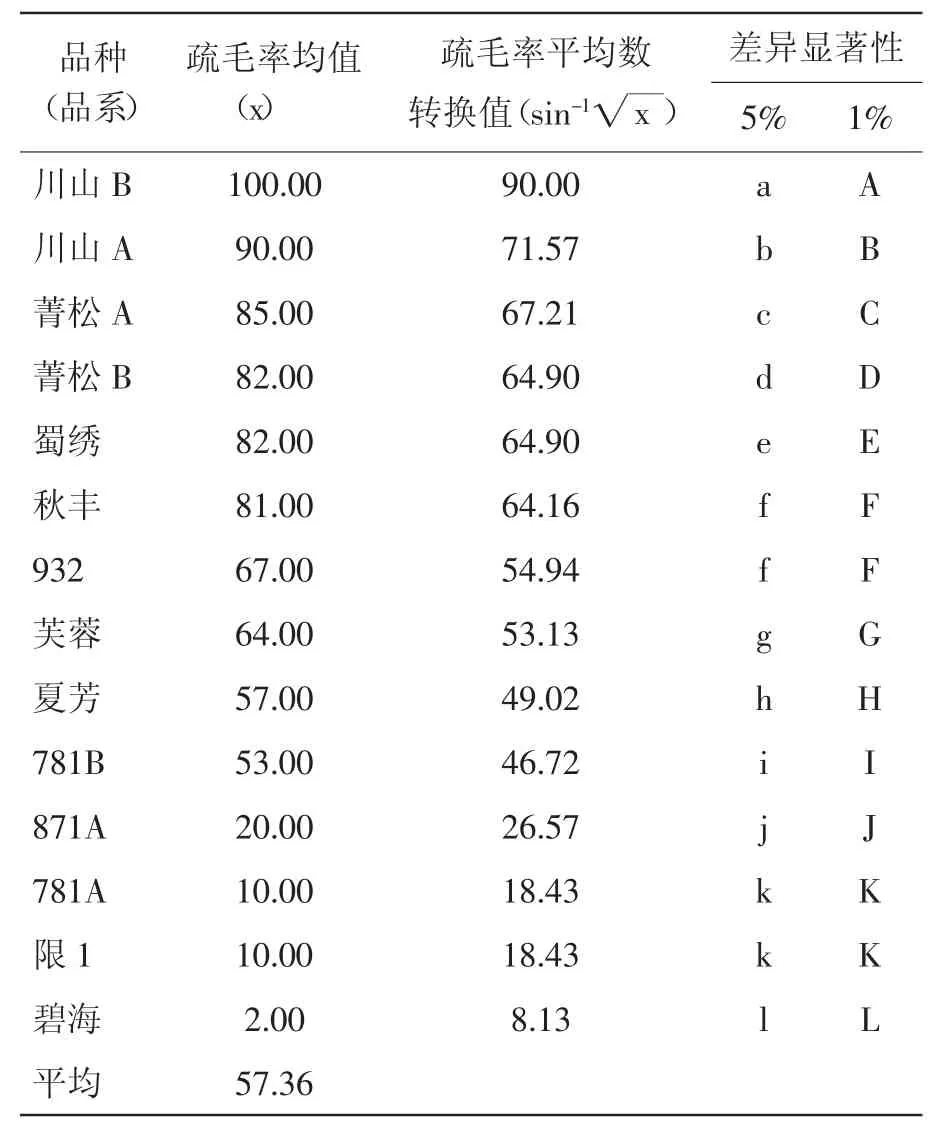

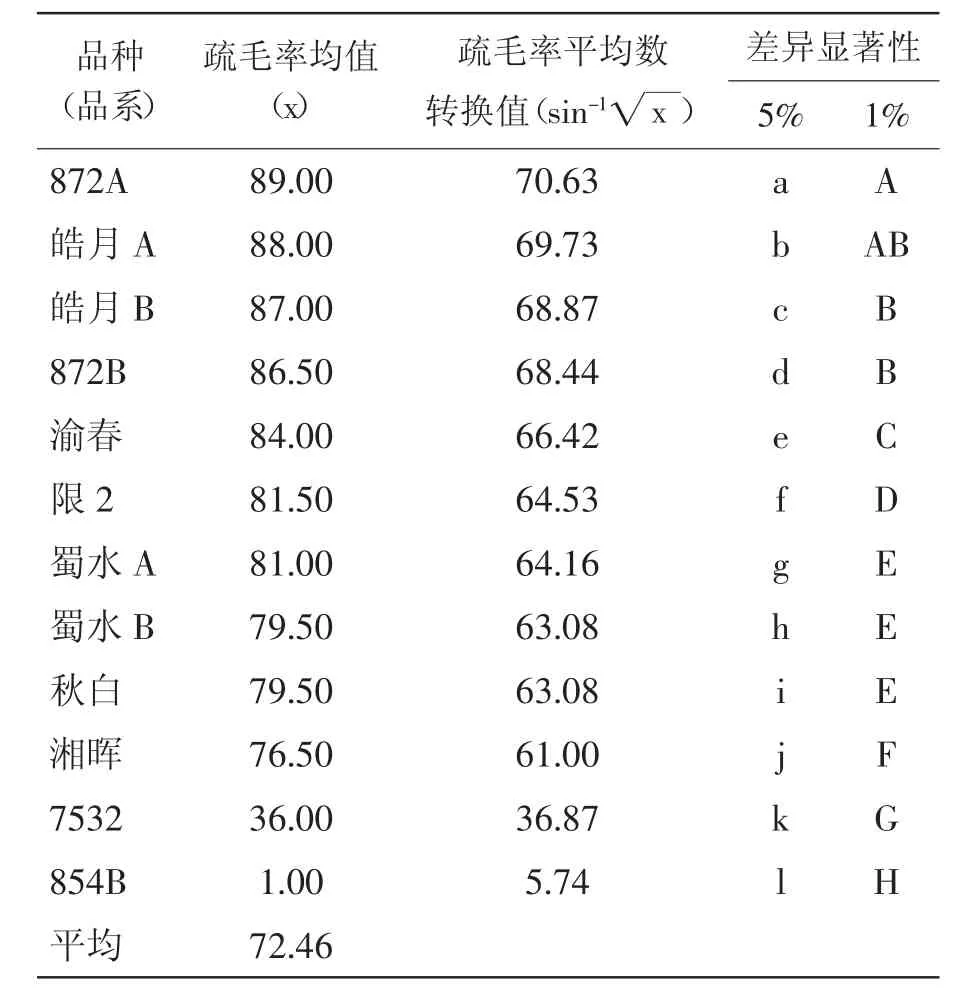

表1 中系品種(品系)24h疏毛率多重比較

表2 日系品種(品系)24h疏毛率多重比較

由表1、2得知,中系品種川山B、川山A表現優異,對人工飼料的攝食性極顯著高于其他所有品種,疏毛率達到90%以上,中系品種24h疏毛率極差達到98%。日系品種872A、872B、皓月A、皓月B表現優異,對人工飼料的攝食性極顯著高于其他品種,疏毛率達到86%以上;日系品種24h疏毛率的極差為88%。

由此可知,同一系統內,不同品種間對人工飼料的攝食性差異較大,其24h疏毛率差異在88%~98%之間;不同系統間,日系品種總體來講對人工飼料攝食性明顯優于中系品種,其24h疏毛率差異在15%左右。

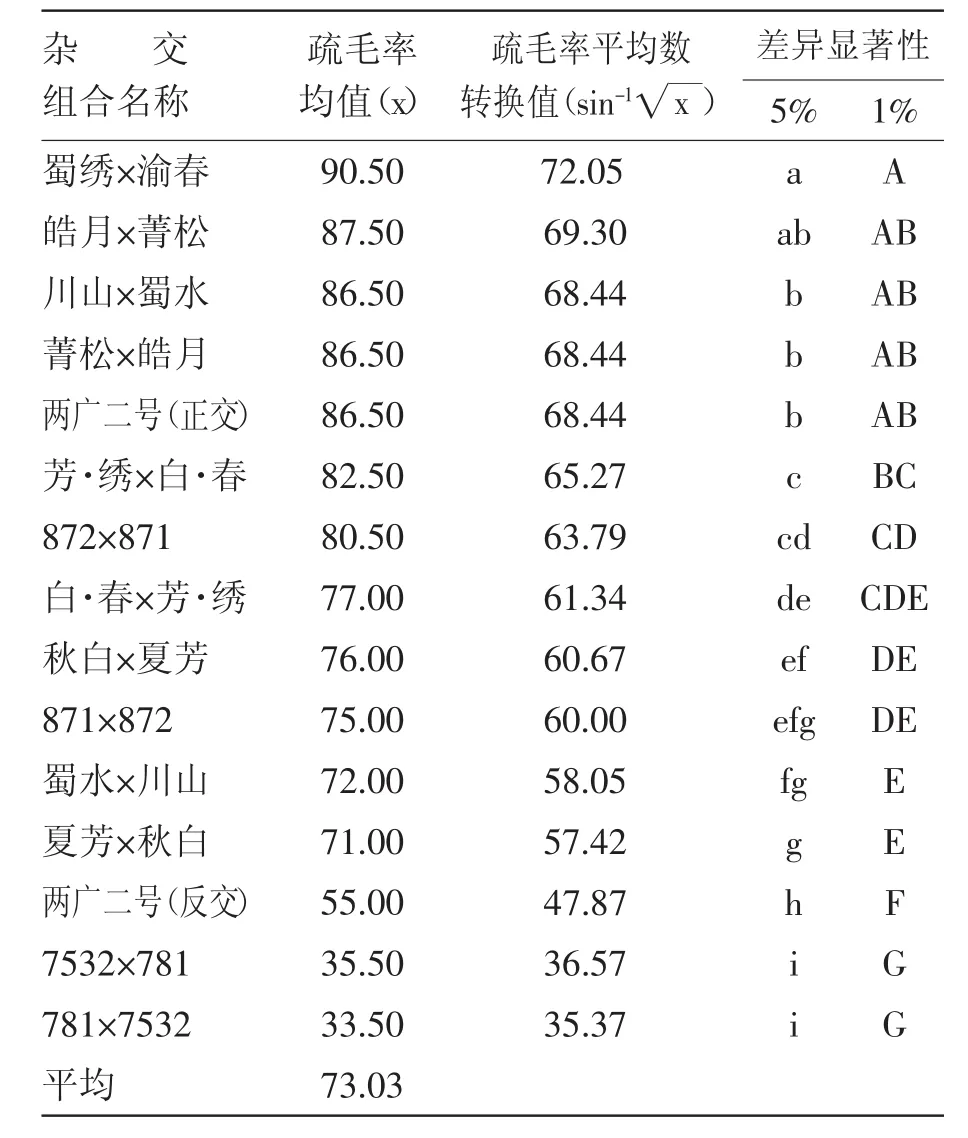

2.2 一代雜交種對人工飼料的攝食性和比較

由表3可知,雜交種對人工飼料的攝食性同樣差異顯著,同一雜交種正反交攝食性也有差異,且攝食性受母體影響較大。

雜交種中,蜀繡×渝春、皓月×菁松、川山×蜀水、菁松×皓月、兩廣二號正交、芳·繡×白·春、872×871等的疏毛率均在80%以上,而7532×781、781×7532、兩廣二號反交、夏芳×秋白、蜀水×川山等五個品種的疏毛率均低于平均值73.03%,而表現最差的 7532×781、781×7532 則只有35.50%和33.50%。

表3 雜交種24h疏毛率多重比較

3 討論和小結

3.1 試驗結果表明,本次試驗所選品種中中國系統和日本系統均有多個品種對顆粒人工飼料具有良好的攝食性,為下一步選育適應性品種提供了良好的基礎材料。說明我省具有選育適合本地區人工飼料家蠶新品種的資源優勢,通過連續多代人工飼料育和系統選育的方法,一定能夠選育出適合四川氣候特點的人工飼料蠶品種。

3.2 家蠶對人工飼料的攝食性與品種有關。同一系統內,品種間對人工飼料的攝食性差異較大;不同系統間,家蠶對人工飼料的攝食性也有差異,日系品種對人工飼料攝食性優于中系品種。該規律與以往報道一致[3]。

3.3 通過疏毛率比較發現,原種和雜交種的人工飼料適應性成正相關,即原種人工飼料適應性好的,雜交種的人工飼料適應性一般也較好。這也符合以往的研究報道結論[3]。