四川蠶區人工飼料養蠶生產實用化研究

鄒邦興 周安蓮 郭俊英 萬林榮 肖文福 張友洪 肖金樹 董思材

(四川省農業科學院蠶業研究所,四川 南充 637000)

1 前言

家蠶屬寡食性經濟昆蟲,主要以桑葉為營養來源。蠶也能吃柘葉、榆葉、鴉蔥、蒲公英和萵苣葉等,但其營養不能滿足蠶生理生長需求,最終無法正常結繭。由于經濟快速發展和城鎮一體化進程加快,農村勞力大量外出,蠶桑產業發展面臨勞動力嚴重緊缺、老齡化程度嚴重和高新技術推廣難等問題,家蠶人工飼料研究及實用化進展應運而生。

利用人工飼料養蠶,可提高生產效率,同時擺脫養蠶生產對桑樹生長期的依賴,實現全年養蠶,提高產業經濟效益,突破勞力不足、生產受季節等限制。關于人工飼料養蠶研究最早追溯于日本[1-2],經過多年技術攻關,于1975年完成了稚蠶人工飼料育的實用化研究,1977年開始在生產上推廣小蠶人工飼料共育,時至今日,其人工飼料配方和飼養效果仍然是全世界公認最好的。我國開展家蠶人工飼料和適宜人工飼料育家蠶品種選育等研究由來已久,最早報道見于1963年錢惠田[3]發表的關于《木薯蠶人工飼料的研究》。隨后許多蠶業工作者相繼開展了家蠶人工飼料研究,在優化配方、防腐劑、成型劑、微量元素、營養成分等多個方面取得實用性進展。進入新世紀來,國家蠶桑產業技術體系專門設立了人工飼料研究崗位,成功研制了一批優良的人工飼料產品[4]:M10和M30,并在小蠶共育上推廣應用。四川省有關人工飼料研究始于上世紀80年代,何勇、李黎[5]等當時已獲得稚蠶飼料,但由于以瓊脂做成型劑,飼料成本高,限制了人工飼料研究繼續深入。2016年至今,四川省農業科學院蠶業研究所開展了適宜人工飼料育家蠶種質資源的發掘、實用化品種篩選、適宜人工飼料育家蠶新品種選育、人工飼料小蠶飼養技術、人工飼料飼育機械和智能控制系統等研究,其后蘇稽蠶種場、南充蠶種場等單位也積極參與進來,由此我省關于人工飼料養蠶的試驗和實用化研究取得重大突破和進展。

2 實驗內容及方法

2.1 實驗材料

M30飼料:山東農業大學購買。

試驗用蠶品種:四川省農業科學院蠶業研究所提供。

試驗地點:四川省農業科學院蠶業研究所家蠶遺傳育種研究中心。

2.2 試驗方法

2.2.1 試驗組別

設置實驗組和對照組(CK組)。實驗組設置3個重復區,1-3齡采用人工飼料育,4-5齡采用常規桑葉育,1-3齡飼育溫度28-30℃、濕度80%-90%。對照組(CK組)全齡采用常規桑葉育。

2.2.2 品種篩選方法

根據近5年養蠶平均成績,選擇健康性好,繭質質量中上等的材料進行人工飼料攝食性篩選,以全齡桑葉育為對照(下同),主要根據24h疏毛率和發育整齊度為指標,連續定向單蛾育選擇,嚴格按照指標進行淘汰,選留優良蛾圈繼代保種;對留種蛾圈進行單蛾飼育、個體選擇。單蛾飼育調查24h疏毛率、四齡結繭率、蟲蛹生命率、死籠率、普繭率和半病態繭率等生理生化指標,選留綜合成績好的飼育區作為繼代蛾區,同時對選留選區進行個體調查,調查個體重量、全繭量、繭層量和繭層率,選留蠶體發育開差小、健康性良好及繭質質量優的材料繼代保種;對篩選獲得的材料加大飼育量,從雜交組合組配到飼育標準、飼養環境及飼育方法進行不同測定,最終組配雜交新品種和形成人工飼料養蠶技術流程規范,為今后生產應用推廣提供品種資源和技術儲備。

2.2.3 健康性選擇與判定

主要根據小蠶期發育整齊度、死籠率、四齡結繭率和蟲蛹生命率為考核指標。

2.2.4 人工飼料添飼方法

采用3種不同方式飼育,第一種方式采用1齡2齡給餌一次,3齡中途添食一次;第二種方式采用1齡2齡中途分別添食一次,3齡同上;第三種方式采用1齡2齡每天各添食一次至入眠,3齡同上。

3 實驗結果與分析

3.1 品種篩選成效

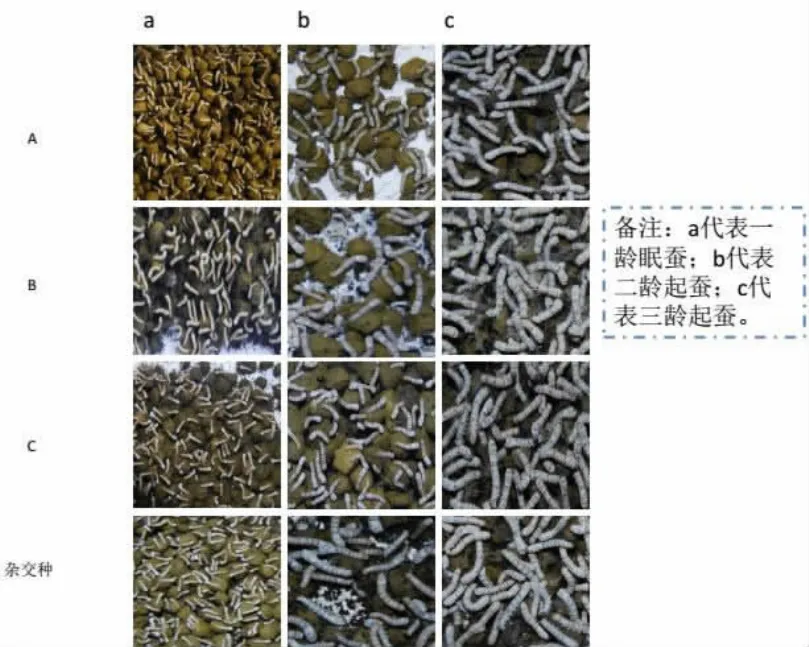

經過3年6代連續篩選,嚴格按照疏毛率、發育整齊度、健康性、蠶繭質量為參考指標,我們獲得了對人工飼料表現較好的一些材料(見圖1、2)。圖1中A、B、C代表三個不同品種資源材料,a、b、c分別代表 1 齡、2 齡、3 齡,從圖中可以看出這三個材料對人工飼料表現發育整齊,攝食性好,1-3齡完全可以實現人工飼料育。圖2是我們從篩選的材料中組配的一對雜交組合,4齡依然可以食用人工飼料,不過其生長發育開始和對照組的差距在4齡變大,最終存活到5齡的很少。

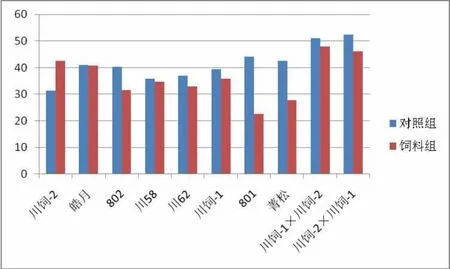

圖3是對表1中各材料進行3齡起蠶個體稱量結果柱狀圖,除川飼-2的飼料組個體比對照重11.2g外,其余皆是對照組個體比實驗組發育好:其中皓月、川58的發育情況已經接近桑葉育水平,此外,川飼-2、0802、皓月、川 58、川 62等日系材料對人工飼料的表現較川飼-1、0801、菁松等華系材料好,這與其他學者的實驗結果一致[6-7]。

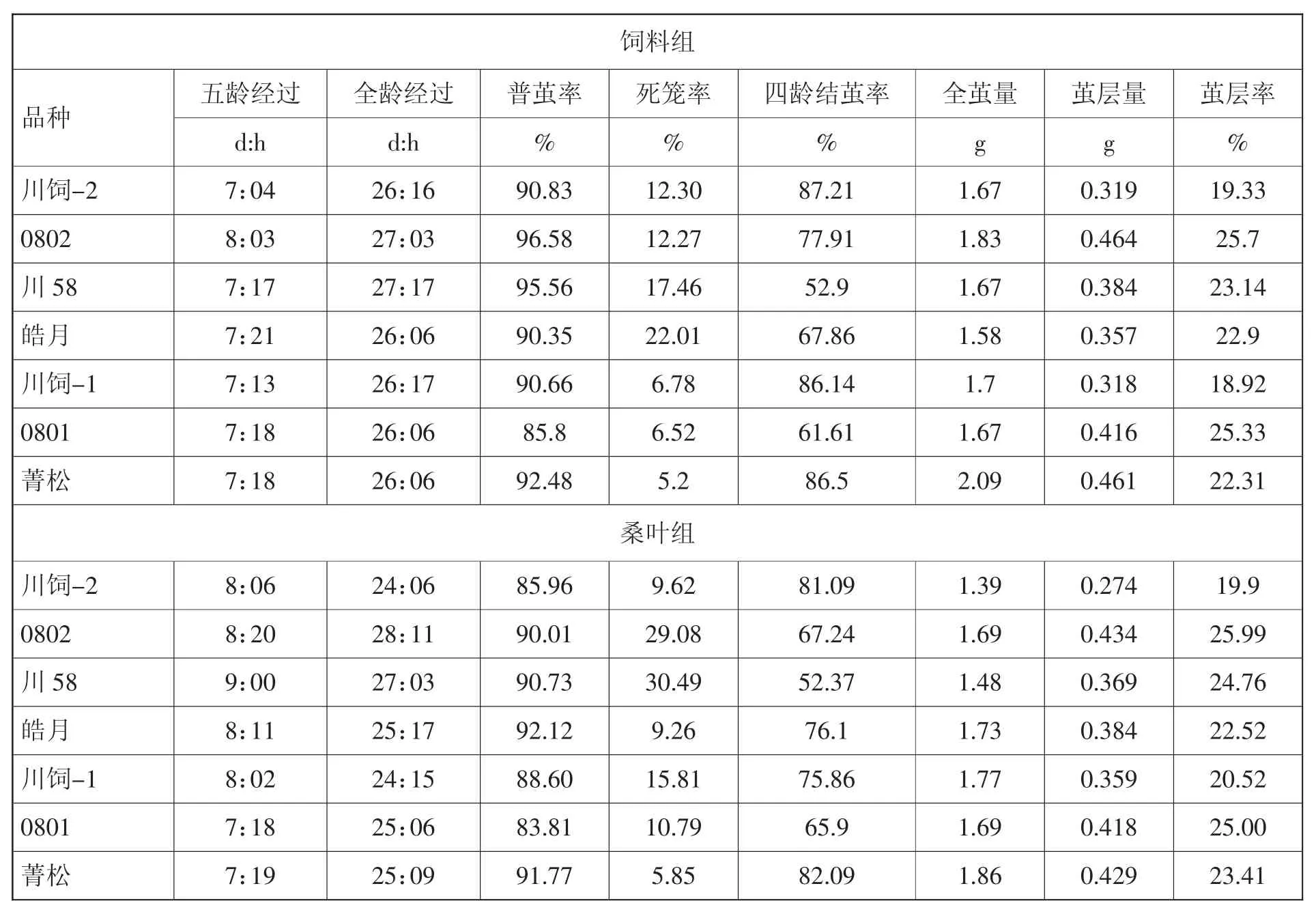

3.2 主要經濟性狀和健康性

表2是對人工飼料篩選材料主要經濟性狀及健康性統計:①7份參試材料中除0801的五齡經過試驗組與對照組相同均為7d18h外,其余皆是試驗組五齡經過比對照組短;②全齡經過方面除0802的試驗組比對照組短外,其余均是試驗組比對照組全齡經過長,推測主要原因在于飼料組1、2齡齡期經過比對照長導致;③普繭率上除皓月的試驗組比對照組低1.77個百分點外,其余皆為試驗組高于對照組;④死籠率指標上川飼-2、皓月分別比對照高2.68、12.75個百分點,其余皆比對照低;⑤全繭量指標上,川飼-2、川58、0802、菁松分別比對照重 0.28g、0.19g、0.14g、0.23g,皓月比對照輕 0.15g,川飼-1、0801 與對照相差不大;⑥繭層量指標上,皓月、川飼-1的試驗組分別比對照低0.027g、0.041g,其余均比對照組高;⑦繭層率指標上,除川飼-1的試驗組較對照低1.6個百分點外,其余基本相當。

圖1 小蠶人工飼料育生長發育情況

表1 3齡起蠶個體重量(單位:mg/頭)

表2 2016-2019年人工飼料篩選材料主要經濟性狀及健康性統計表

圖2 一代雜交種飼料育4齡起蠶

圖3 3齡起蠶個體重量

4 小結與討論

4.1 通過試驗,我們發現,以24h疏毛率為選擇指標,疏毛率90%以上的材料,其對人工飼料的攝食性、發育整齊度表現與桑葉組相當,因此,在人工飼料食性篩選上,可根據24h疏毛率為根據,疏毛率低的蛾區或試驗材料,則可以淘汰;疏毛率好的蛾區,轉為桑葉育繼代留種,下一代繼續加強疏毛率指標選擇,通過連續定向單蛾育選擇,最終選留下的蛾區適應人工飼料育。

4.2 健康性指標,飼料組普遍比對照組優,因為飼料組1-3齡采用飼料育,蠶體減少了與病原微生物的接觸,4-5齡桑葉育,與全齡桑葉育相比,健康性要優于對照組。

4.3 在補桑是否具有補償效應上,飼料組的家蠶在4齡、5齡期補桑效果明顯,其效果在全繭量上可以看出。

4.4 通過人工飼料添食實驗對比,得出每天添食一次,蠶體生長發育最佳;1-2齡中途各添食一次,小蠶眠齊,生長發育良好。這兩種添食方式較1齡、2齡只給餌一次,小蠶無論在健康性、發育整齊度、入眠率上都表現更佳。

5 展望

5.1 人工飼料推廣的前景

家蠶人工飼料育目前正在國內掀起一場蠶業技術革命,除山東、江蘇、浙江三省在生產上小規模推廣人工飼料小蠶共育外,其余地區均停留在試驗階段,或實用化程度較低,我省也不例外。人工飼料養蠶是蠶業革命上的一項技術革新,是實現蠶桑產業省力化、全程機械化、自動化發展的需要,與傳統桑葉育相比,其優越性明顯,主要表現在:①降低勞動成本,解決蠶桑產業勞動力緊缺的問題;②實現全年工廠化養蠶,打破受桑樹生長期的限制;③解決基礎研究中科研人員采桑喂蠶問題,減少科研人員在實驗材料飼養上投入時間多的難題;④飼料養蠶可以成為蠶桑科普宣傳的有效方法,增強國人對蠶桑文化的了解,便于蠶桑文化的普及與宣傳;⑤飼料養蠶能降低小蠶期蠶兒感染病原微生物的機率,提高蠶兒健康性,實現增產增效;⑥飼料育蠶繭可開發蠶絲在醫療、藥品、軍工產品上新用途。

目前,我省人工飼料育研究試驗階段已取得一定成績,但生產實用化階段仍沒取得進展,究其原因,主要有3方面:①我省人工飼料研究相較其他省區晚,無論在適應性品種篩選和飼養技術上還無法滿足將其轉化應用的需求;②家蠶人工飼料育宣傳不夠,導致生產上對人工飼料育不重視,持懷疑態度;③缺乏產學研技術產業鏈,沒有公司、企業和合作社參與進來,讓人工飼料育難以在生產上應用。因此,積極推進我省人工飼料小蠶共育實用化進展,加快我省蠶桑產業轉型升級,解決當前蠶桑產業中勞動力緊缺、勞動成本高的問題。

5.2 人工飼料推廣應用的限制因素分析

雖然家蠶人工飼料研究到養蠶成功已有40多年,卻一直未能在生產上大面積推廣應用,主要有以下5方面原因:①飼料成本高,導致養蠶效益低;②飼料養蠶對人員年齡層次、業務能力要求高,而目前蠶桑經營主體多半是留守老人、婦孺兒童等,全國養蠶人員平均年齡在55歲左右,嚴重制約人工飼料養蠶實用化推廣;③人工飼料養蠶對環境配備要求高,目前的小蠶共育室大多很難滿足其推廣應用需求;④蠶絲業在國民經濟中的地位顯著下降,養蠶風險增加,新技術、新標準推廣應用難;⑤缺乏一對真正適應人工飼料育的一代雜交種。這些因素均是制約人工飼料生產應用的關鍵,因此,今后要想推動人工飼料實用化進展,必須著力解決以上問題。