艱難困苦必將玉汝于成

劉夢飛|文

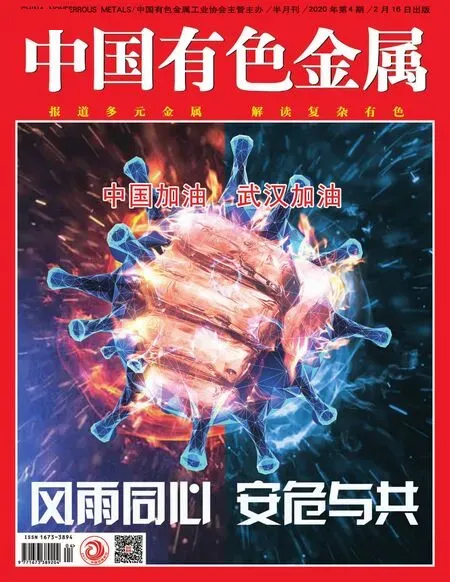

2020年的春節成了近幾十年中國人最特殊的春節。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的爆發和防控,在從國家到地方的硬核應對中,在以鐘南山院士為代表的醫學專家第一時間的全面投入中,在醫療工作者忘卻了生死的一線拼搏中,在媒體工作者從2019年12月就開始的密切關注和勇敢發聲中,也在社會公眾的高度重視和嚴密防控中,展示了面對困難不放棄、同胞相連不拋棄的中國。這當中,也有不和諧的聲音低頻持續,謠言此起彼伏,回應亡羊補牢。

輿論的導向,有賴于信息發布的公信力,當缺位的權威晚于民間的觀點,謠言就產生了沃土和根系,意見領袖就成了最可信賴的情緒依賴。情緒的疏導,有賴于暢通的輸入和輸入路徑,當個體的“云監工”與國家抗擊疫情緊密相連,一種雖然戲謔但卻積極的生活方式誕生了。民意受到尊重,如果不能杜絕負面新聞的實際發生,就更加有賴于公正的媒體發力與高效的國家監管作為,接力式的輿論監督可以減輕公眾的焦慮,更可以極大地避免輿論失焦和錯位。也正因此,主流媒體和意見領袖的作用,如果借助社交平臺進行發布,將極大地助力民情平復民心凝聚,而非使社交媒體自身成為信息的發布源,如果是這樣,網絡上盛傳的專家學者的論調、爆料和冷靜言語下的極強引導性負面內容或許能夠得到更好地控制——畢竟,謠言也是意識層面的瘟疫。

這當中,對于中國經濟的唱衰論調就是一個非常極端的案例。的確,漫長的假期、隔絕的生活、停擺的產業、透支的財政,疫情對于中國經濟的影響毋庸置疑,“假期經濟”斷崖式下跌,專家學者的精準研判也并非妄言。但這也是面對疫情,福禍相倚的無奈之舉和必選之項。不可否認,瘟疫可能對社會和經濟發展產生毀滅性的破壞,但同時也給人以契機去重新認識和反思生命的價值,更會成為一次對當前發展成果和舉措的冷靜思考和系統梳理,更將促進新領域、新產業、新學科的開拓和誕生。悉數中國改革開放40年發展歷程,高速和高質量發展并不沖突,面對每一次國難和危機,都會有人提出“急剎車”之說,而歷史的腳步也證明了,沒有所謂“剎車”,每一次“危”對于中國而言,亦是考驗之“機”——必要的減速為了行穩,才能蓄勢而致遠。

而對于個人來說,“生活的急剎車”似乎更為妥帖和必須:現實的社交、無間斷的輸出和人群的安全感都給人以優越的假象,當一切歸為寂靜,這留白又何嘗不是一個清醒的召喚?眾聲喧嘩之下,習慣了現世安穩的人,又何曾傾聽或者憂慮過“遠處的哭聲”?豐富甚至泛濫的社交平臺,充足甚至已經最大化的自我和自主,是不是讓人時常遺忘了用思考的力量去承載時代賦予的責任。

這場疫情,是國的考驗,也是人的考驗。危機之下,有人危言聳聽,有人從未停歇,有人坐以待斃,有人逆風前行。每天的消息中,中央企業的努力、受影響產業的堅守以及“小眾”的有色行業的傾囊,讓我們看到,中國已經站在了新的歷史起點,當前的疫情讓人更將用加倍的信心和凝聚的力量砥礪,困難是我們發展道路上的頓點而非休止符,噪音是齊聲合唱時無法阻止的共振回響——雖無一馬平川,但經艱難困苦,必將玉汝于成。