京張高鐵八達嶺景區設站研究

喬俊飛

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 概述

京張高鐵經過全國重點風景名勝區八達嶺景區,涉及工程結構安全、鐵路運營安全、旅游安全、文物安全,以及對景區景觀環境的影響等方面的問題,使得八達嶺地下站成為各方關注的焦點。就八達嶺地下站涉及的相關問題進行分析。

2 八達嶺景區設站的必要性

八達嶺—十三陵風景名勝區是經國務院批準的第一批全國重點風景名勝區之一,區內擁有八達嶺長城、十三陵兩處世界文化遺產地,在世界上享有很高的聲譽。八達嶺—十三陵風景名勝區范圍西包括關溝、西北包括長城及石峽古堡,北包括土邊長城及岔道古城、碓臼峪,東包括銀山塔林及鐵壁銀山,南包括龍、虎山等景觀資源集中的區域;核心景區由八達嶺長城景區、居庸關長城景區,十三陵景區、銀山塔林景區組成。八達嶺長城景區包括八達嶺長城、水關長城,殘長城、土邊長城及兩側山體區域,景區中最為著名的景點為八達嶺長城,有“不到長城非好漢”的美譽,歷來深受國內外游客青睞。

根據《八達嶺—十三陵風景名勝區總體規劃修編(2007 年~2020年)》,八達嶺—十三陵風景名勝區日最高游人量應控制在5.33萬人以內,年游人量應控制在1 600萬人次以內;其中八達嶺長城景區日合理游人量為3萬人左右,據此推算景區年容量為1 000萬人次。目前,八達嶺長城景區年旅游接待人數已接近800萬人次。

隨著景區游客的逐年攀升,目前以公路為主的交通方式造成京藏高速常年擁堵不堪,也給景區環境保護造成壓力;另一方面,依托百年老線—既有京張鐵路開行的北京市郊S2線內燃動車組,受線路技術條件差、客車發車頻率低、客流接駁設施不足等因素影響,未能發揮綜合交通的骨干作用,交通問題已成為制約風景名勝區保護和旅游資源開發協調可持續發展的一個難題。

新建京張高鐵為速度目標值350 km/h的客運專線,客運能力大,運輸低碳環保。依托該項目在八達嶺長城景區設站,可為八達嶺長城景區提供一種安全、便捷的交通方式,經測算,在八達嶺長城景區設站每日運輸能力相當于100輛旅游巴士、30輛公交車和1 000輛小汽車。對于減少汽車碳排放量,緩解北京市區交通流量和景區對外交通瓶頸,減少風景名勝區旅游對于公路資源的依賴,降低公路交通對核心景區環境的影響,建立與風景名勝區內交通良好的鐵路接駁換乘系統,以及保護長城風景資源,實現景區旅游可持續發展等具有重要意義。

3 八達嶺站位方案研究

3.1 利用既有車站方案分析

青龍橋車站為位于八達嶺核心景區的老京張鐵路既有車站,由于地勢原因,既有京張鐵路在此以折返式鐵路爬坡(一般將該段稱為“人字鐵路”)。青龍橋站現僅作為上行線折返點,相應的下行線折返點為青龍橋西火車站,現為2臺2道。

青龍橋火車站所在的南口至八達嶺段是百年京張鐵路保留較完整的一段,2013年被國務院核定為全國重點保護文物。在該段20 km的距離中,分布著南口、東園、居庸關、三堡、青龍橋5座老車站,而青龍橋火車站早在2008年就已被首都博物館確定為工業遺產,老站房和詹天佑墓等都進行了修繕和恢復原貌,作為愛國主義教育基地向公眾開放。

新建京張高鐵建設標準高,在八達嶺越嶺區段采用時速250 km標準,采用曲線半徑較大,受既有青龍橋車站位置地形條件的限制,新建京張高鐵引入既有車站非常困難,不僅要付出巨大的工程代價,而且大部分鐵路以橋梁和路基形式穿越八達嶺核心景區,而且引起青龍橋既有車站的改建,對國家重點文物保護和景區的環境會造成巨大的影響。因此,研究后予以放棄,重點研究了新建車站方案。

3.2 新建車站站位方案研究

3.2.1 站位方案概述

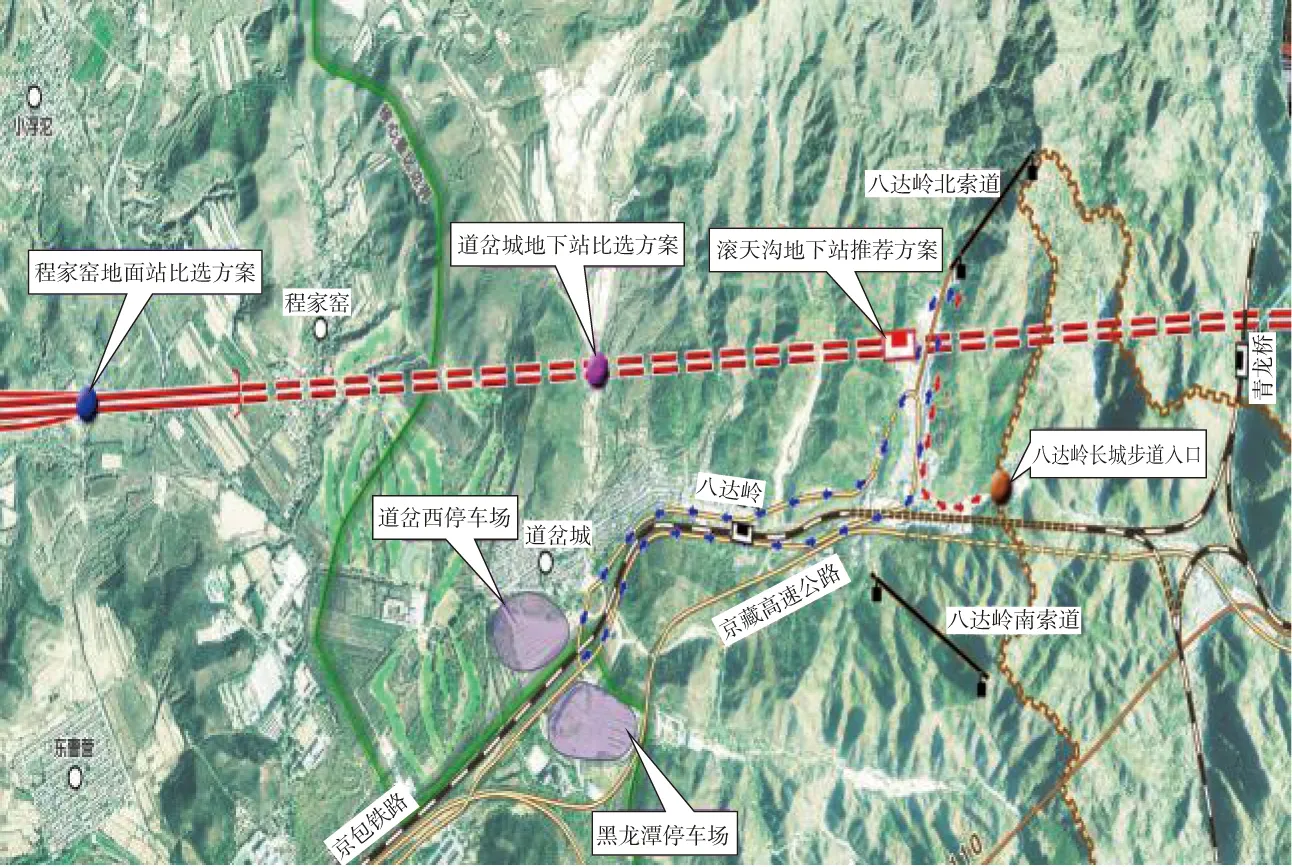

受地形條件限制,京張高速鐵路主要采用隧道方式翻越八達嶺。為減少對八達嶺景區影響,適應八達嶺景區游客服務需求,研究了八達嶺景區內滾天溝地下站、岔道城地下站、程家窯地面站3個方案。詳見圖1。

圖1 3個站位方案線路平面示意

程家窯地面站方案(方案1):在景區外的程家窯村西側設地面站,站位距八達嶺長城入口6 km,站位距離長城入口較遠,需對景區交通接駁道路進行拓寬改造。

岔道城地下站方案(方案2):車站設于岔道古城北側山體中,站臺至地面站房提升高度為40 m。車站距八達嶺長城入口2 km,也需在景區配套建設交通接駁設施。

滾天溝地下站方案(方案3):車站位于滾天溝停車場北側山體下方,線路采用30‰最大坡度翻越八達嶺,最大限度地抬高站位高程,車站站中心處軌面埋深仍為102.55 m,站臺至地面站房提升高度為59.4 m。車站出口距長城入口800 m,距北索道300 m,游客可步行直達長城入口,不需在景區配套建設交通接駁設施。

3.2.2 站位方案對比分析

(1)從交通接駁方面對比分析

程家窯地面站距離長城入口較遠,需在景區配套建設交通接駁設施。為有效評估程家窯地面站方案,北京市委托國家發改委綜合運輸研究所完成了《京張鐵路八達嶺站位方案交通仿真與經濟評價研究》(2011年3月),研究認為:現有道路難以承擔地面站到達景區的新增交通量,道路改擴建又面臨諸多障礙和困難;而且該方案不僅會增加游客換乘次數,延長旅行時間,并且造成道路擁堵,惡化景區及周邊交通,并且增加汽車尾氣排放,加劇景區環境污染。

岔道城地下站距八達嶺長城核心景區相對較遠,也需進行地面交通接駁,也存在地面道路交通壓力、尾氣污染及道路改擴建等方面的問題。

滾天溝地下方案,車站出口距長城入口800 m,距北索道300 m,游客可步行直達長城入口,不需在景區配套建設交通接駁設施。

(2)對文物保護方面對比分析

岔道城地下站方案,站位位于長城保護一類建設控制地帶,該方案直接涉及岔道城城墻本體,建地面站又要改變地形地貌,且需對交通接駁道路進行改造,對景區景觀和文物綜合影響最大。

程家窯地面站方案,站位位于長城保護三類建設控制地帶,該方案雖遠離八達嶺長城,但距離明代土邊長城和岔道城(是八達嶺長城防御體系的組成部分)最近,與長城之間沒有視線遮擋,且需對交通接駁道路進行改造,會對明代土邊長城造成嚴重影響,該方案對景區景觀和文物綜合影響居中。

滾天溝地下站方案,地面站房位于長城保護五類建設控制地帶(緩沖區)。滾天溝區域建設控制規劃為:滾天溝撥地線長向中線西北地帶不得進行建設,只能作為停車場;中線東南地帶沿山可建部分為旅游服務的商服業用房。車站地面站房位于中線東南地帶沿山區域,符合建設控制規劃。而且該方案與長城保持合適距離而無需后續交通接駁改造,且地面站房位于滾天溝山谷中,與長城之間有現狀長城博物館和山體遮擋,對長城的景觀影響最小。

2015年8月,北京未名文博文化科技有限公司完成《新建京張鐵路八達嶺設站位方案比選文物評估報告》,評估認為:單從文物影響角度分析,滾天溝地下站方案在3個方案中綜合影響最小,推薦采用。

2016年1月,北京市規委和鐵總計統部聯合組織召開了八達嶺路段設站及保護文物論證會,專家對3個站位方案進行了研究論證,大部分專家認為滾天溝地下站方案對文物保護影響最小,優勢明顯,同意滾天溝地下站方案。

(3)從旅客服務的便捷性方面對比分析

程家窯地面站方案和岔道城地下站方案,采用接駁線接駁,會增加游客換乘次數,延長旅客旅行時間,為游客服務的便捷性差。而滾天溝地下站方案可將游客直接輸送至核心景區,距離長城步道入口及索道入口很近,可為游客提供非常便捷的服務。

(4)從鐵路運營安全風險方面對比分析

兩個地下站方案比較,運營安全風險相當;地面站方案與地下站方案比較,地下站方案旅客疏散、管控等相對受限,安全風險相對較大一些。根據國家消防工程技術研究中心、公安部天津消防研究所2014年5月《八達嶺深埋地下車站消防安全疏散和煙氣控制技術研究報告》,研究認為八達嶺地下站消防設計方案可行,能達到保證人員生命安全和限制火災大規模蔓延的設計目標,通過采取一定的措施后,安全風險可控。

(5)從工程經濟性方面對比分析

兩地下站方案鐵路部分工程投資基本相當,地下站較地面站鐵路部分直接工程投資多約7.2億元,由于程家窯地面站方案和岔道城地下站方案均需進行地面交通接駁。據測算,程家窯地面站方案社會成本費用較滾天溝地下站方案增加費用為32.718億元,遠遠大于工程建設節省的投資。

因此,綜合考慮鐵路建設成本與社會成本費用,滾天溝地下站方案更經濟。

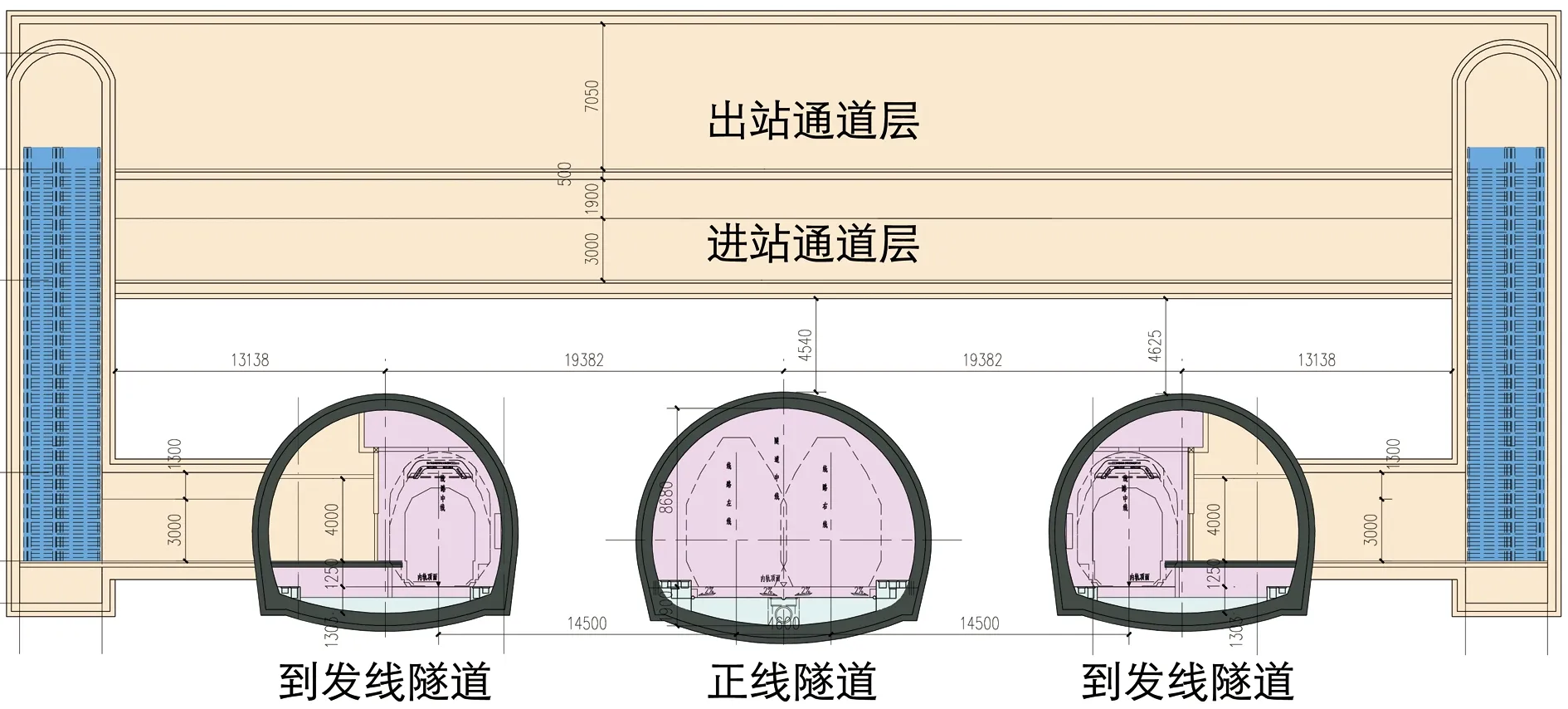

4 八達嶺地下站設計概況

八達嶺地下站為京張高鐵中間站,站址區位于八達嶺滾天溝停車場下,車站站中心處軌面埋深仍為102.55 m。車站按站臺層設為三洞格局,設兩側站臺及到發線洞室和中間正線洞室;設雙層進出站通道連接站臺層與地面站廳層,站臺層與地面站廳層的提升高度為58.77 m,設兩級扶梯提升(出站通道站臺層與出站層提升高度20 m,出站層與地面站廳層提升高度38.77 m),車站總建筑面積約41 000 m2,其中出露地面站廳部分約2 500 m2。如圖2、圖3所示。

圖2 八達嶺站地下站橫剖面示意

圖3 八達嶺站地下站出入通道示意(單位:m)

5 八達嶺地下站相關問題分析

5.1 地質斷裂與地震安全分析

京張高鐵八達嶺隧道及車站范圍屬山西臺隆二級構造單元內,場地附近的主要斷裂有陽原盆地北緣斷裂、懷涿盆地北緣斷裂帶、延礬盆地北緣斷裂帶南口山前斷裂、新保安—沙城斷裂、南口—孫河斷裂等。其中懷涿盆地北緣斷裂帶、延礬盆地北緣斷裂帶、新保安—沙城斷裂、南口—孫河斷裂等4條斷裂為活動斷裂。八達嶺隧道及車站位于延礬盆地北緣斷裂帶與南口山前斷裂之間,距離兩條斷裂較遠(10 km以上)。

根據“中國地震局”提供的本線地震安全評價結論,新八達嶺隧道附近地區沒有較大斷裂通過,也沒有活動斷裂通過。勘探情況表明,站址區巖性比較完整,未發現斷裂構造。實際勘探與地震安全評價結論一致。

根據《中國地震動參數區劃圖》,本線地震動峰值加速度在0.01g~0.20g之間(相當于地震基本烈度在7度~8度之間)。八達嶺地下站設計嚴格按照《鐵路工程抗震設計規范》8度區設防,設計滿足抗震安全要求。我國自主設計建造的既有京張鐵路,在八達嶺段共設11個隧道,已經歷百余年的安全運營,也證明在該區域建設地下工程是可行的。

5.2 八達嶺景區客流特征分析

(1)八達嶺景區客流特征

現狀八達嶺長城景區日均游客接待量在1.33~2.18萬人之間,“五一”、“十一”黃金周日均游客接待量分別在3萬人、5萬人的水平。2008年~2013年景區日游客接待量超過5萬人的天數為54天,占總天數的2.5%;2012年10月3日景區游客接待量超過10萬人,為近年的最高值。

(2)八達嶺車站客流預測

現狀八達嶺長城景區旅游客流主要由公路巴士承擔,其次是公交車、自駕車,鐵路所占比重最小。2008年以前,鐵路承擔年運量僅為5萬人左右;2008年S2線開通后,鐵路承擔客運量上升到20萬人;2011年S2線執行北京公交優惠票價后,承擔客運量進一步上升至40萬人,承擔份額達到5%左右。京張高鐵在八達嶺景區設站,預測近、遠期承擔客運量分別為210萬人、280萬人,所占份額為23.3%、28.0%,成為景區旅游客流主要的客運方式之一。

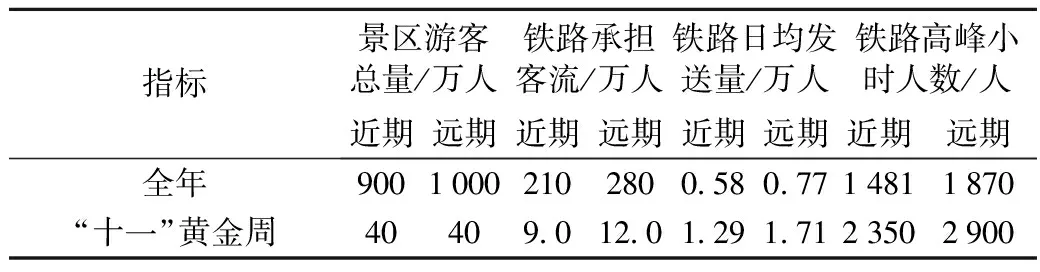

本站客流高峰小時時段為上午7:00~8:00,下午15:00~16:00。“十一”黃金周全日客流近、遠期分別為1.29萬人、1.71萬人;“十一”黃金周期間高峰小時人數近、遠期分別為2 350人、2 900人。八達嶺長城站高峰小時客流預測見表1。

表1 八達嶺長城站高峰小時客流預測

5.3 客流管控與旅游安全分析

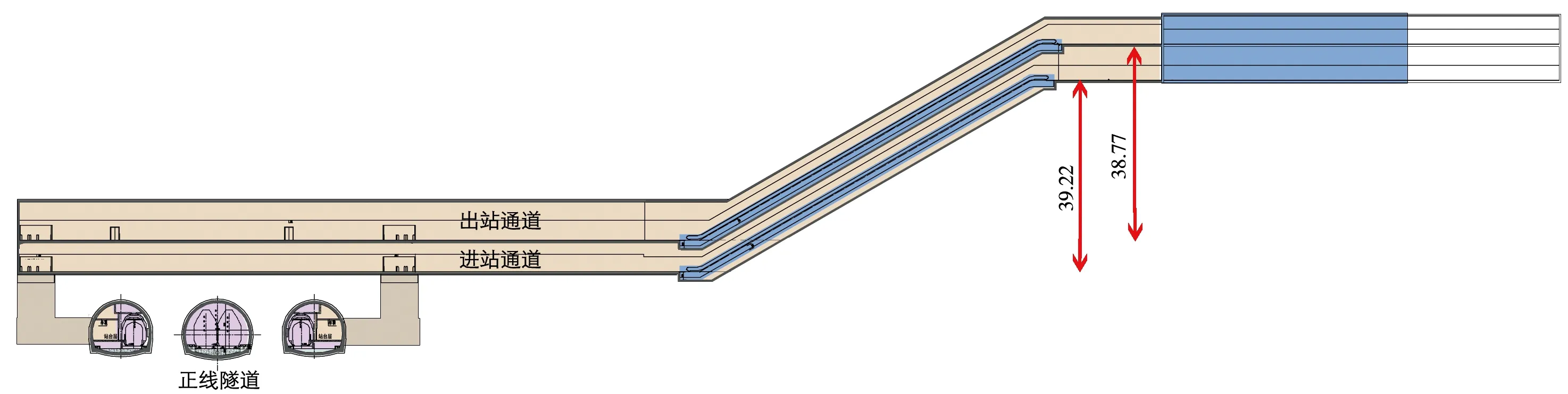

根據景區交通規劃,八達嶺地下站開通后,將同時啟用岔道西、黑龍潭和東部3個景區外圍停車場,對社會車輛實施封閉措施,滾天溝停車場將改為文化廣場;景區內部采用循環車接駁大巴團體游旅客到達長城入口和索道入口。

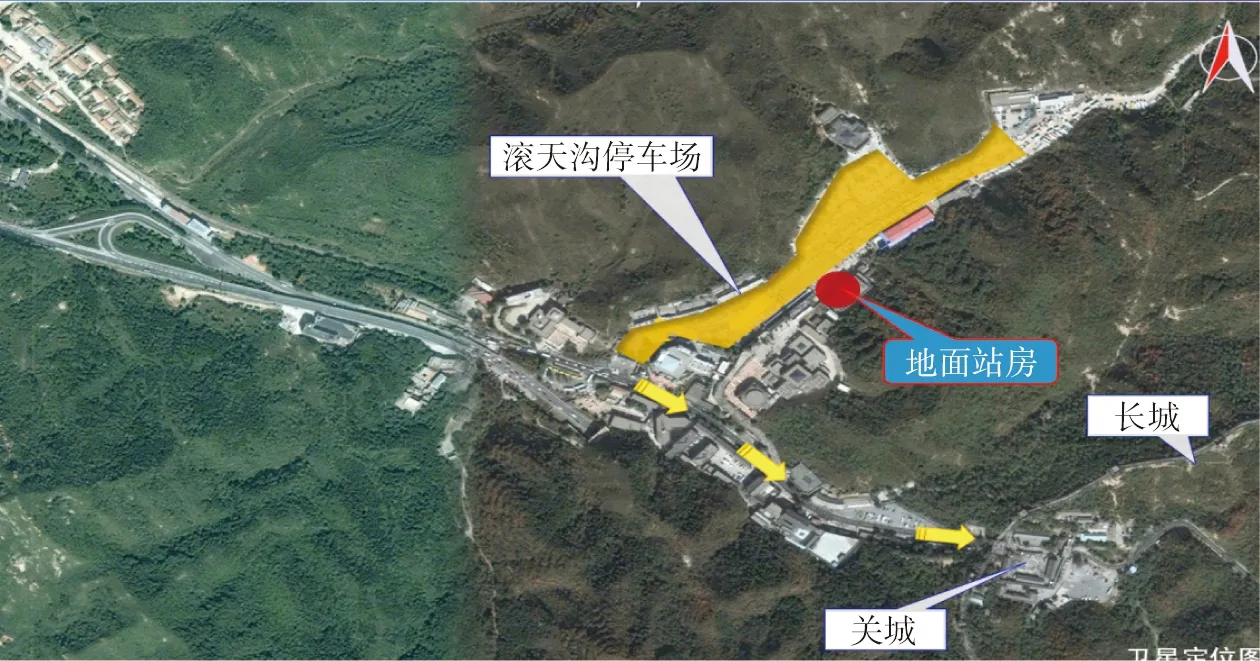

地面站廳位于滾天溝文化廣場東南側,廣場面積約25 000 m2,站房距長城入口約800 m,旅客進出站有足夠的緩沖空間。景區也將對地面廣場、道路、游客流線及引導標識等進行配套規劃建設,保障游客安全、有序。滾天溝地面廣場范圍示意見圖4。

圖4 滾天溝地面廣場范圍示意

八達嶺地下站在地面進出口設站廳,在地面進行售檢票和安檢等,根據列車到發和客流情況,有序組織旅客進站和乘車。為避免節假日大量客流涌入景區帶來旅游安全隱患,可通過適當調整經停列車數量,管控預售票,建立車站和景區客流聯控機制等,對進入車站和景區的客流總量進行管控,確保鐵路運輸安全有序。在客流管控方面,鐵路運輸較公路運輸更為有利。

5.4 鐵路運營安全分析

地下車站具有埋深大、相對封閉的特點,火災風險相對地面站要大,主要體現在煙氣控制、人員安全疏散和應急救援難度大。八達嶺地下站每個站臺設5個通道、6組樓扶梯,滿足乘客正常進出站和緊急情況下疏散要求。每個站臺設2個直通地面的斜通道(利用施工時的斜井),緊急情況下消防車、救護車可以直達站臺層。站廳層設直通地面的垂直電梯,平時作為殘疾人電梯,事故狀態下作消防人員專用。國家消防工程技術研究中心、公安部天津消防研究所2014年5月完成了《八達嶺深埋地下車站消防安全疏散和煙氣控制技術研究報告》,研究認為八達嶺地下站的消防設計方案是可行的,運營安全風險是可控的,能達到保證人員生命安全和限制火災大規模蔓延的設計目標。

八達嶺地下站埋深、站廳層至地面提升高度與重慶地鐵1號線馬家巖車站基本相當,馬家巖車站為目前國內埋深最大的地鐵車站,軌面埋深為60 m,站廳至地面提升高度為47 m,分四級自動扶梯進行提升,高峰小時發車間隔為4 min,客流量比八達嶺車站大。該站已于2013年9月開通,運營良好。實踐證明設置埋深為60 m的地下車站技術上是可行的。

6 研究結論

經研究論證,京張高鐵在八達嶺景區設站是必要的,地下站方案和地面站方案在技術上均是可行的,滾天溝地下站方案車站設于滾天溝廣場地下,游客乘降方便,有利于改善八達嶺景區的交通擁堵狀況,運輸方式低碳、環保、安全、快捷,從技術、經濟、旅客服務水平等方面綜合分析,該方案相對較優。最終選定在八達嶺景區設置地下車站作為實施方案。