京張高鐵八達嶺長城站大跨度深埋三連拱隧道設計及施工方法研究

劉樹紅,王 婷,呂 剛,劉建友

(1.京張城際鐵路有限公司,北京 100070;2.中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

引言

近年來,隨著中國鐵路的高速發展,已經不局限于傳統明挖地下車站,出現了深埋地下車站[1-2],在車站內設置正線及到發線,需設置三連拱等結構。修建大斷面三連拱隧道面臨著許多問題[3],如:連拱隧道開挖跨度大、施工工序多、開挖和支護交互進行,而整個施工過程中體系多次轉換使圍巖應力分布和襯砌荷載變得十分復雜[4-5]。來弘鵬[6]、梁文添[7]、張杰[8]、申玉生[9]、徐振[10]、朱青峰等[11]在大跨度三連拱隧道施工過程分析及隧道施工工序優化方面做了大量研究,并取得了一些成果。圍巖壓力作用模式和計算方法作為隧道圍巖與支護結構作用關系的核心內容,直接關系到襯砌結構形式的選取和支護參數的確定,目前雙連拱隧道在公路隧道工程中應用比較廣泛,眾多學者已經做了大量研究,如丁文其[12]、李鴻博[13]、李鵬飛[14]等。但對于大跨度深埋三連拱隧道荷載計算方法的研究,采用數值模擬手段分析合理的施工工序,并通過現場實際施工驗證的案例較少。本文依托京張高鐵八達嶺長城站工程,基于普氏平衡拱理論的基本假定,研究深埋三連拱隧道承載拱理論及隧道荷載分布規律,通過有限元軟件分析三連拱隧道的合理施工工序,研究成果為大跨度深埋三連拱隧道定量化設計和安全快速施工積累經驗。

1 工程概況

1.1 大跨度三連拱隧道工程概況

新建京張高鐵八達嶺長城站位于北京市延慶區八達嶺滾天溝,毗鄰八達嶺長城,車站最大埋深102 m,地下建筑面積3.6萬m2,是目前國內埋深最大的高速鐵路地下車站[15],車站總體透視圖見圖1。

圖1 八達嶺長城站透視

車站設計全長470 m,共設2條到發線和2條正線,正線線間距為4.6 m。三連拱區段長72 m,位于車站兩側端頭,最大處斷面凈寬度14.5 m+14.2 m+14.5 m,該斷面設計參數見圖2。

圖2 三連拱斷面結構設計(單位:m)

1.2 地質及水文概況

車站范圍地層巖性主要為第四系松散層 (Q/4)、燕山晚期(γ/5)侵入巖,屬于八達嶺中型巖株,以斑狀二長花崗巖為主。站址區洞身穿越1條F2實測斷層,與隧道相交于DK68+260~DK68+300,與線路相交角度35°。地下水類型為基巖裂隙水,穩定水位埋深6.5~28.6 m。根據圍巖條件將三連拱區段圍巖等級劃分為III級和V級。

2 深埋三連拱隧道圍巖壓力計算

2.1 深埋三連拱隧道圍巖壓力分析

公路隧道中常規雙連拱隧道施工通常采用先施工中導洞及中隔墻[16],再施工兩側洞的施工順序,因此,中隔墻的主動支護對于承載拱的形成尤為重要,相比之下八達嶺長城站三連拱隧道的結構具有自身的特點。

(1)結構為三洞相連,結構形式與常規雙線隧道差別較大,施工順序相對更加復雜。

(2)隧道開挖跨度較大,總開挖跨度39~45 m。

(3)中隔墻及中洞支護對隧道三連拱結構穩定協同作用,必須充分考慮施工工序與圍巖特點確定荷載模式。

(4)三連拱處隧道埋深80~90 m,根據鐵路隧道規范中深淺埋判定標準屬于深埋隧道。

圖3 深埋三連拱隧道承載拱曲線

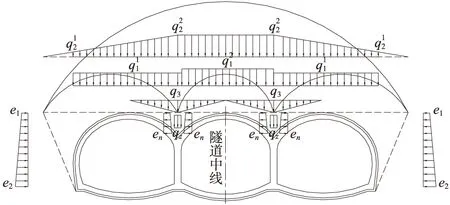

通常情況下,深埋三連拱隧道圍巖壓力荷載模式介于兩者之間。即中隔墻起到了主動承載的作用,起到了分擔部分極限承載拱內土體壓力的作用。基于以上分析可以得出,三連拱隧道圍巖壓力可以看作拱部松散土壓力和兩處中隔墻所承受的壓力之和,如圖4所示。主要荷載為:拱部基本圍巖垂直壓力q1、拱部附加圍巖垂直壓力q2、中隔墻頂松散圍巖垂直壓力q3、中隔墻頂附加圍巖壓力qz及側向圍巖壓力e。

圖4 深埋連拱隧道荷載分布

分析計算結果可以得出以下結論。

(1)Ⅲ級圍巖條件下中隔墻頂花崗巖巖體的承載能力較強,由于中隔墻承擔了絕大部分拱部附加荷載,三連拱隧道松散土壓力荷載接近了單洞隧道的情況。

(2)由于Ⅴ級圍巖處有1條F2斷層,巖體非常破碎,中隔墻巖體承載能力近似為零,導致隧道頂部松動影響范圍接近為極限平衡拱狀態,從而造成中洞更多地承擔了松散荷載,應提高中洞的承載能力。

2.2 三連拱段圍巖荷載統計結果

結合八達嶺長城站實測地勘資料,計算深埋三連拱隧道Ⅲ級、Ⅴ級圍巖條件下圍巖壓力荷載值,三連拱隧道邊洞開挖跨度12.5~15.4 m、中洞開挖跨度14.1 m,開挖高度12.9 m,中隔墻寬度1.0 m,根據三連拱隧道荷載分布規律并結合普氏平衡拱理論,可計算得出三連拱隧道最大斷面處圍巖壓力計算結果,見表1。

表1 深埋三連拱隧道圍巖壓力計算值

3 三連拱隧道施工工序研究

3.1 施工工序方案擬定

結合三連拱斷面形式,擬定開挖方案主要有兩種:先側洞后中洞(工況1)、先中洞后側洞(工況2)。先側洞后中洞開挖時,兩側洞室為前進洞室,中部洞室為后進洞室;先中洞后側洞開挖時,中部洞室為前進洞室,兩側洞室為后進洞室。洞室開挖方案見圖5。

圖5 三連拱洞室開挖方案

3.2 數值模擬分析

采用FLAC有限元分析軟件對兩種工況下隧道進行數值仿真模擬,對其開挖支護后圍巖主應力值、襯砌應力、圍巖位移、地表變形及塑性區進行分析。

(1)圍巖主應力

為了解施工過程中圍巖的應力變化情況,選取兩個方案中每開挖完一個部位的云圖進行分析,并對開挖工況中圍巖應力最大值進行對比,選取三連拱的左、右側洞及中洞全部開挖完成后階段作為分析步進行分析研究,云圖結果如圖6、圖7所示,圍巖應力對比如表2所示。

圖6 最大主應力云圖(工況1)

圖7 最大主應力云圖(工況2)

表2 兩種開挖工況開挖完成圍巖應力最大值對比MPa

開挖方案圍巖最大壓應力圍巖最大拉應力工況19.251.32工況210.541.77

綜合兩種方案的圍巖應力分析,工況1開挖的圍巖最大壓應力和最大拉應力均小于工況2。先開挖中洞室后開挖側洞會造成圍巖較大的擾動。因此,可以得到三洞分離洞室施工采用先開挖側洞后開挖中洞對圍巖受力更為有利。

(2)襯砌應力

初襯是圍巖應力的主要承載體[19],圍巖由于開挖釋放的應力會逐漸轉移到初襯中[20],提取初襯在三連拱施工過程中受到的最大拉應力和最大壓應力云圖并對應力值進行對比分析,如圖8、圖9及表3所示。

圖8 最大主應力云圖(工況1)

圖9 最大主應力云圖(工況2)

表3 兩種開挖工況開挖完成初襯應力最大值對比 MPa

開挖方案初襯最大壓應力初襯最大拉應力工況112.134.87工況213.605.79

綜合兩種方案的初襯應力分析,工況1開挖的初襯最大壓應力和最大拉應力均小于工況2。先開挖中洞室后開挖側洞會造成中洞初期支護多次擾動,而三連拱的初期支護最薄弱的地方往往是中洞的初襯。因此,三連拱洞室施工采用先開挖側洞后開挖中洞對初襯受力更為有利。

(3)圍巖位移

綜合圖10、圖11兩種工況的圍巖豎向位移云圖及表4中圍巖豎向最大位移值對比分析,工況1開挖使圍巖產生豎向沉降和回彈均小于工況2。可見先開挖側洞再開挖中洞對圍巖的擾動更小。

圖10 開挖完中洞時圍巖豎向位移云圖(工況1)

圖11 開挖完中洞時圍巖豎向位移云圖(工況2)

表4 兩種開挖工況開挖完成圍巖豎向位移最大值對比mm

開挖方案圍巖最大沉降量圍巖最大回彈量工況17.048.27工況29.1010.07

從以上計算結果可以得出以下結論:

(1)圍巖應力方面,先開挖側洞后開挖中洞(工況1)的圍巖最大拉、壓應力均最小;洞室開挖完畢后,圍巖基本處于受壓狀態,在側墻和仰拱的交界處墻腳處的應力比較集中。

(2)初襯受力方面,先開挖側洞后開挖中洞(工況1)施工時,后進右洞室開挖對左洞室的受力影響很小,后進中洞室開挖對前進左、右洞室的受力均有影響,但影響不大。先開挖中洞后開挖側洞(工況2)施工時,后進左、右洞室的開挖均對中洞室的受力有較大的影響。開挖完成后,工況1初襯受力更小,對支護體系的穩定更有利。

(3)圍巖變形方面,先開挖側洞后開挖中洞(工況1)的圍巖沉降、隆起均最小,工況1對圍巖擾動較小。洞室開挖之后,兩個方案的圍巖位移趨勢都是拱頂周圍圍巖下沉,仰拱周圍回彈,兩側圍巖向洞內收斂。

經過上述的結果對比分析,三連拱結構方案采用先開挖側洞后開挖中洞(工況1)對于穩定圍巖、在不斷進行的施工過程中保持支護結構體系的穩定性較為有利,是較優方案。

4 現場施工及監測情況

4.1 現場施工情況

(1)施工工藝流程

該站三連拱隧道段現場施工采用先兩側洞后中洞的施工工法,該工法具有施工快捷、工序轉換少、施工安全可靠、機械化程度高的特點,具體工藝流程為:施工準備—左洞開挖及支護—右洞開挖及支護—左、右洞二襯施工—中洞開挖及支護—中洞二襯施工。

(2)施工順序

隧道采用側洞左洞先行,左洞全斷面初期支護封閉成環后再開挖右洞,左、右洞開挖錯開距離>15 m;左、右洞全部襯砌完成后再開挖中洞。Ⅲ級圍巖左、右洞均采用三臺階法開挖,Ⅴ級圍巖左、右洞均采用三臺階加臨時橫撐法開挖;中洞開挖前兩側設臨時橫撐,上半斷面開挖后,先進行拱部襯砌,襯砌完成后再分部開挖下部,最后施工中洞仰拱。Ⅴ級圍巖段三連拱段隧道施工順序見表5。

表5 三連拱段隧道施工順序

4.2 現場監測與對比

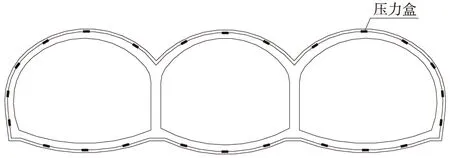

八達嶺長城站三連拱段現場施工采用先開挖兩側洞后開挖中洞法進行施工,為驗證設計計算及施工工序的合理性,進行第三方檢測以確保現場施工安全。現場選取Ⅴ級圍巖區段進行實時監測,監測斷面鐵路里程為DK68+280,測點位置如圖12所示,側洞每處斷面布置9處壓力盒,分別對應側洞拱頂、拱腰、拱腳及仰拱處;中洞斷面布置6處壓力盒,分別對應中洞拱頂、拱腰及仰拱處。

圖12 三連拱結構測點布置示意

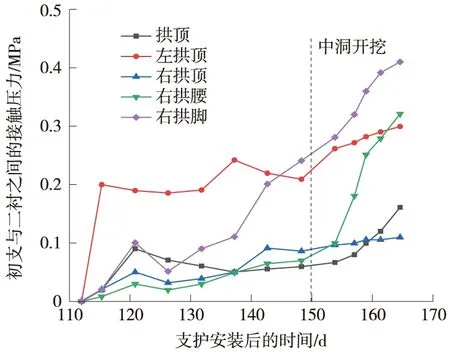

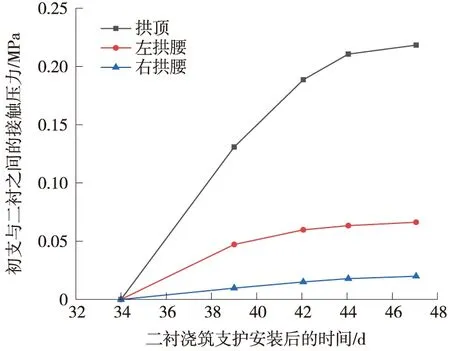

圖13 右洞DK68+280斷面初支-二襯接觸壓力

通過現場監測初支-二襯接觸壓力值,繪制右側洞及中洞位置接觸壓力變化曲線,圖13為右側洞初支與二襯接觸壓力變化曲線,支護結構安裝后,初支與二襯之間接觸壓力呈增大趨勢,在右拱腳處出現應力集中現象,壓力值為0.45 MPa,這與數值模擬初襯應力云圖中拱腳出現應力集中現象是一致的;圖14為中洞初支與二襯接觸壓力變化曲線,二襯澆筑后,中洞初支與二襯間壓力呈增大趨勢并最終趨于穩定,最大壓力值始終存在于拱頂,最大值為0.23 MPa。

圖14 中洞DK68+280斷面初支-二襯接觸壓力

為驗證三連拱隧道斷面解析法計算的合理性,將三連拱右洞圍巖壓力計算結果與現場檢測結果對比,右洞拱頂計算誤差最小,解析結果為0.17 MPa,監測結果為0.16 MPa,相對誤差6.25%;右洞左拱頂計算誤差最大,解析結果0.30 MPa,監測結果0.27 MPa,相對誤差10%。整體誤差在10%以內,證明解析法計算是合理的。

八達嶺長城站三連拱段于2018年6月1日開工,2018年10月30日竣工。現場采用先開挖兩側洞后開挖中洞的工序施工,整個階段監測情況一切正常,確保了車站安全、質量及進度,該施工工法切實可靠。

5 結論

從大跨度三連拱隧道受力的實際情況出發,依據普氏平衡拱理論,建立了深埋三連拱隧道圍巖荷載模型,計算得出深埋三連拱隧道的圍巖壓力荷載,同時采用軟件數值模擬方法分析出三連拱隧道的合理施工工序為,先開挖兩側洞后開挖中洞,并通過現場施工及監測數據驗證了理論計算的準確性和施工工序的合理性。本文分析結果已經應用于京張八達嶺長城站三連拱隧道設計施工中,確保了結構施工及運營安全,取得了良好的經濟和社會效益,對將來類似工程提供了借鑒意義。