京張高鐵八達嶺長城站結構安全智能監測技術

祝安龍,答子虔,劉建友,劉道平

(1.中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055; 2.北京交通大學,北京 100044)

引 言

隨著我國高速鐵路建設事業的蓬勃發展,復雜地質條件下的長、大隧道建設成為鐵路工程的重點和難點[1-2]。在長、大隧道施工和運營過程中,由圍巖失穩和結構失效引起的隧道安全事故會導致極大的安全風險,帶來巨大的經濟損失和負面社會影響[3-5]。因此,高質量的圍巖和結構監測是確保隧道工程安全的關鍵。

傳統圍巖及結構的監測方法中,數據采集及處理的效率低,隨著人工智能技術的突破,傳統監測技術與人工智能相結合,隧道圍巖及結構的監測自動化、智能化監測使得這一問題得到解決。衛建東、陳翔等學者采用TCA1800/2003測量機器人做了地鐵結構智能監測系統的研究,實現了地鐵隧道施工自動化監測[6,7]。劉星、魏世玉等采用 TM30測量機器人,開發了一套較成熟的地鐵建設自動化安全監測預警系統[8-9]。目前,國內外對隧道變形監測理論及其應用研究上開展了大量的工作[10-14],但在智能化監測方面的研究還存在不足[15-17],現場監測不能及時反饋監測信息并對監測結果進行評價,導致無法在第一時間采取有效措施避免安全事故的發生。

圖1 斷面位置分布示意

為了充分運用智能監測技術的優點,同時,考慮到京張高鐵八達嶺長城站結構的復雜性及工程的重要性,因此采用智能監測技術,以確保工程施工和運營的安全。

1 八達嶺長城站的特點及監測的必要性

京張高鐵新八達嶺隧道位于八達嶺長城風景名勝區,全長12.01 km。八達嶺長城站位于隧道內,距離隧道出口約3 km。車站總長470 m,地下建筑面積36 143 m2,兩端各設長163 m的大跨過渡段,開挖跨度達到32.7 m。車站為三層地下結構,自下而上分別為站臺層、進站層及出站層,站臺層與進站層豎向最小凈距僅4.5 m。站臺層采用3個分離的平行洞室,中間為正線,兩側分別為左、右到發線,各洞室最小水平凈距僅2.27 m。八達嶺長城站為京張高鐵重點控制性工程之一,車站規模大、結構復雜,是目前國內開挖跨度最大的暗挖鐵路隧道,安全風險高,施工難度大,開展八達嶺長城站結構安全監測是必要的。

2 圍巖及結構的智能監測

2.1 功能架構

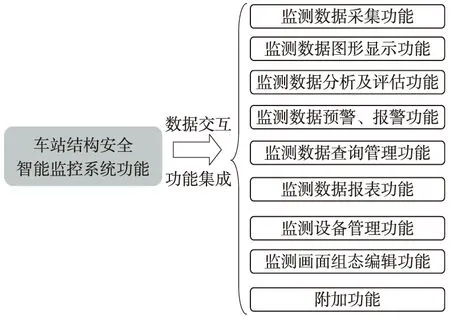

為保障八達嶺長城站施工和運營全過程結構安全,車站設置了隧道結構智能健康監測系統,共選擇14個典型監測斷面(圖1),包括大跨過渡段、三連拱段和小凈距段(圖2),對錨桿、錨索、噴射混凝土、鋼架、二次襯砌以及圍巖進行應力和變形監測,并開發了智能監測系統(圖3),對地下車站、隧道圍巖及結構的各類傳感器數據進行遠程采集,并圖形化展示,對各類傳感器數據進行實時監測及評價,當監測到結構出現異常時,及時給出預警。

圖2 結構受力量測測點布置

圖3 監測軟件平臺的功能

(1)監測數據采集功能

通過站級控制系統的通訊采集服務器,從下端傳感器設備實時采集所有監測數據,軟件數據菜單包括自動采集和手動采集功能。手動采集能夠按需對特定斷面的監測項目進行數據采集,并實現采集頻率及時間的人工控制。自動采集只需自由設定監測頻率和周期以進行周期化采集。

(2)監測數據分析及評價功能

智能監測系統的分析及評價功能主要包含基于模糊理論、神經網絡、可拓性理論、灰色理論的地下車站及隧道結構安全評價,每一個分析與評價均對應一個分析預警模型。

(3)監測數據預警、報警功能

采用各類分析與評價模型對監測數據進行分析與評價,當監測斷面的安全等級接近Ⅲ級危險時,預警軟件將以聲音、動畫、彈出對話框等報警方式給出預警提示,同時自動提高該斷面的監測頻率。

(4)監測數據查詢管理功能

軟件平臺除實時顯示監測的數據外,還能夠對各斷面/截面的傳感器歷史數據進行查詢、分析、統計及圖形化顯示、分析、對比等功能。

(5)監測數據報表功能

規范格式報表制作:系統內置了按照整編規程規定的格式定義各種監測項目的整編報表母版,用戶只需要選擇測點和分量即可生成對應的模板,利用報表模板即可生成整編報表。

(6)監測設備管理功能

設備管理功能能夠展示地下車站、隧道結構安全遠程終端的網絡拓撲圖,并顯示遠程終端工作狀態。

(7)監測畫面組態編輯功能

軟件平臺提供監控畫面的組態編輯功能,提供的監控畫面編輯工具能夠通過設置做到動態增刪設備,以擴展軟件平臺的功能。

2.2 技術架構

智能監測系統為多層架構體系,分為用戶界面、處理核心、數據結構底層、數據處理層、數據庫層(圖4),由數據采集、數據管理、曲線繪制、結構安全性評價、設備管理和用戶管理六大模塊構成。

圖4 隧道圍巖智能監測技術架構

3 關鍵技術及創新

(1)監測斷面選擇采用三項原則:相同圍巖級別選擇洞室更為復雜的斷面,洞室同等復雜程度下選擇圍巖較差的斷面,當洞室復雜程度和圍巖級別都相同時選擇跨度較大的斷面作為重點監測斷面。

(2)針對重點監測斷面構建多維度智能監測網,從圍巖變形、洞周收斂、結構受力等方面實施監測,保證安全施工。

(3)對監測數據進行統計分析,并繪制測點時程曲線圖、力學特征圖等,得到簡潔直觀的數據處理結果。針對不同斷面類型和不同監測內容提出相應監測預警標準,并分成多個預警級別。

(4)構建配套預警響應機制,當出現預警,保障工作應做到精確、及時、有序。

4 應用案例及應用效果

4.1 應用情況

2017年3月啟動隧道監控量測工作。在京張高鐵新八達嶺隧道布設14個監測斷面,并對數據作了大量分析工作。監測儀器布置見圖5,監測結果見圖6。

圖5 監測儀器現場布置

圖6 京張高鐵新八達嶺隧道典型斷面監測結果

4.2 應用效果及評價

圍巖及結構智能監測為保證安全施工做出了巨大貢獻,全面的覆蓋了隧道建設需要把握的高風險區段,由單一的洞周收斂監測擴展為多角度的圍巖及結構的變形及受力監測,做到了數據及時采集、分析、反饋、預警。對于預警斷面不僅可以及時采取針對性措施,而且可以向設計反饋,對設計做出調整和優化。

對隧道加強監控量測可以及時了解圍巖內部變形情況以及洞周收斂情況,同時可以掌握支護結構受力特性,通過多角度,多方面的監控量測,可以保證圍巖以及支護結構測量工作的真實性以及及時性。當某一監測數據出現異常,不僅可以迅速做出反應,及時消除安全隱患,同時依據其他數據監測結果,可以對此數據異常作出評價,判斷是否會對支護結構產生較大影響,是否需要對其他襯砌結構進行加強。多角度全方位的圍巖及結構智能監測,大大提升了隧道風險的識別和處理能力,為安全施工提供保障,降低了事故發生幾率。應用結構安全智能監測系統的效果:

(1)優化了結構設計

車站張家口端大跨段結構監測成果顯示,大跨段變形很小,32 m的大跨段Ⅴ級圍巖的拱頂沉降僅為19 mm,遠遠小于變形預測值,表明大跨段支護結構較強,可以進行優化設計。北京端優化錨索56束,節約材料成本10余萬元。

(2)優化了錨索的施工工藝

根據前期的錨索監測數據,錨索的實際監測拉力逐漸衰減并小于設計值,因此對錨索結構設計和施工工藝進行了優化。在錨索鋼絞線的錨固段增加了錨固節,提高鋼絞線與注漿體之間的握裹力;采用分段注漿工藝,首先對孔口段2 m范圍內進行注漿,待固結后再對孔內進行高壓注漿,提高注漿體與圍巖之間的黏聚力;漿液采用硫鋁酸鹽快凝水泥,使注漿體在2 h內強度達到設計值,實現錨索的快速施工,節約錨索工期約60 d。

5 結論

結合人工智能技術的隧道圍巖及結構安全智能監測系統,可以監測圍巖變形、壓力以及支護結構內力,并進行自動化采集、實時傳輸和處理,實現隧道圍巖及結構力學狀態的可視化實時顯示與預警。該智能監測系統確保了復雜圍巖條件下長、大隧道及隧道群的施工期和運營期安全,并將準確性、實時性和預警性與隧道施工、運營維護相結合,實現了隧道施工的動態設計,降低了施工風險,并為隧道安全運營提供支撐。

隧道圍巖及結構安全智能監測系統在京張高鐵的成功應用,提高了我國隧道安全建設的技術水平,具有重要的現實意義。今后,該智能監測系統可以在以下方面進行改善。

(1)應用大數據技術,實現對數據的快速儲存、查詢和數據分析。通過對比已有的監測數據,對實時監測結果進行評價、預警。

(2)與BIM技術結合,進一步提高監測結果的三維可視化程度,實現遠端直觀展示圍巖及結構的力學狀態。

(3)繼續提高人工智能技術的應用水平,根據圍巖及結構監測結果,通過智能化處理平臺給出處理建議,為現場提供更堅實的技術支持。