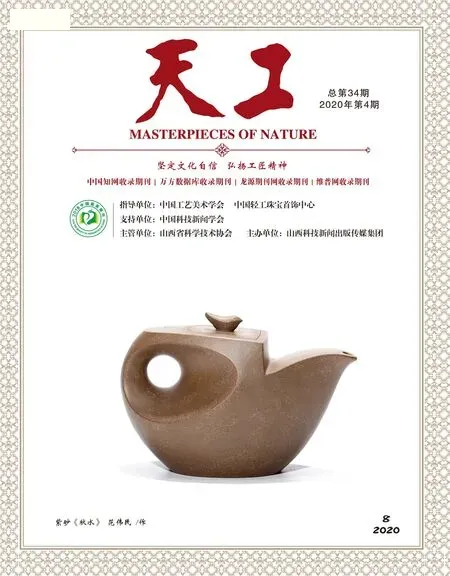

論紫砂方壺的韻律美

文 華 健

紫砂藝術自明代發展至今,歷代匠人無不遵循著古代方圓造物思想,融入“尚方”或“尚圓”的造物觀念,在不斷摹習中自覺與不自覺地領悟造型的技巧,而后又各得心法,創作出“方非一式,圓不一相”的紫砂造型,成為流傳后世的藝術珍品。

一、紫砂方壺的韻律形成

傳統的紫砂方壺有四方壺、六方壺、八方壺、合斗壺、升方壺、磚方壺、僧帽壺等。方壺注重線條方而不板、挺而不僵,線面挺括平正,輪廓轉折分明,整體以直線為主、曲線為輔。日本收藏家奧玄寶著錄的《茗壺圖錄》中描述紫砂壺“形狀不一,或方或圓,或棱或扁,或平或直,或崇或卑,或大或小,而如蛋者不得不圓,如斗者不得不方,如觚者不得不棱,如鼓者不得不扁,如砥者不得不平,如筩者不得不直” ,細致而又生動地闡述了紫砂造型的特征和創作法則,其中方、棱、平、直、崇、扁也準確地概括了紫砂方壺的特征。

紫砂方壺的形與態,分別是由水平方向和垂直方向線條的構成特性來決定的。水平方向線條通常為直線,以四方、六方、八方為基本形,俯視可以看到,從壺鈕、壺蓋到壺身輪廓,直線條構成有秩序的擴散,平視則是由長短不一的水平線條上下平行分布,由此構成方壺造型的剛健感、靜態感。紫砂方壺的態,主要取決于垂直方向的線條,線條在曲直高矮的運用中千變萬化,形成了或剛或柔、或靜或動、或緊或緩、或盈或虧、或崇或卑的豐富姿態。垂直的直線更顯現挺拔的力量,曲線則柔和優雅,飽滿且富有彈性。

將水平方向與垂直方向的線條交織構成在一起,則形成更有秩序的三維立體造型,線條關系也變得更為豐富。在群組構成中,形成組合排列的整體效果,從而帶來了線條節奏與韻律感的直觀感受。

節奏和韻律源于音樂藝術語言,在音樂中音符的長短、快慢、強弱和持續性、重復性組合在一起形成了節奏,它是通過人的聽覺而傳達的藝術形式,屬于時間藝術。在現實生活中,四季往復、晝夜更迭、海浪拍岸……到視覺上看到的層層梯田、一行飛雁、書架排列的書籍等,無不體現著秩序所形成的節奏感。韻律是強弱起伏、抑揚頓挫的有規律性的變化產生出的優美律動感。宗白華在《中國藝術意境之誕生》一文中說:“尤其是‘舞’,這是最高的韻律、節奏、秩序、理性,同時是最高的生命、旋動、力量、熱情……這舞中,嚴謹如建筑的秩序流動而為音樂,浩蕩奔馳的生命收斂而為韻律。”他認為“一切的藝術趨向音樂的狀態”。同樣,韻律也表現在物體各要素以重復、漸變排列而形成的一種特性,造型上由小到大、由粗到細、由疏到密的變化,在一定的結構下不斷重復。節奏與韻律往往是一種相互依存、互為因果的關系,韻律在節奏的基礎上升華,變得更具有豐富性。

在紫砂方壺設計中,要充分運用重復這個手法去體現節奏,利用線條的重復、塊面的重復、構件的重復建立整體的關系,在此基礎上,通過線與面的粗細、長短、縱橫、凹凸、曲直、顯隱、強弱、疏密等規律性的變化,在視覺上追求更為豐富的韻律美感,韻律美感體現出來了,藝術作品的靈魂也展現出來了。

二、“以簡為矩”的韻律審美表達

朱熹在《論語集注》中提道:“矩,法度之器,所以為方者也。隨其心之所欲,而自不過于法度,安而行之,不勉而中也。”這里闡明了隨心所欲不逾矩的道理。同樣在紫砂方壺的創作中,“欲”就是藝術家的想法與情感等感性因素,但必須要滿足方壺造型的規矩,才能產生想要表達的美感。

“圣門講求,只在規矩,規矩成立,千方萬圓,自運用無窮。” 紫砂方壺以簡化為“矩”構成造型的重要特征,從而形成中國審美文化的重要元素。簡化是特征的高度概括、高度錘煉,中國的先秦思想家們很早就注意到了“簡”的價值,并且把它們上升到哲學的高度。《周易·系辭上傳》曰“乾以易知,坤以簡能,易則易知,簡則易從,……簡易而天下之理得矣”;《禮記·樂記》曰“大樂必易,大禮必簡”;老子的《道德經》曰“曲則全,枉則直,洼則盈,敝則新,少則多,多則惑”。

紫砂方壺造型的簡化原則,就是通過簡化自然去把握自然,運用線條作為造型構成藝術的基本要素,使其產生獨特的美學特性,然后盡可能以精煉的形式組織,把各元素變為有秩序的、一眼即可通觀的整體。“由藝術概念的統一所導致的簡化性,絕不是與復雜性相對立的性質,只有當它掌握了世界的無限豐富性,而不是逃向貧乏和孤立時,才能顯示出簡化性的真正優點。” 因此,在紫砂方壺造型中,將鈕、蓋、口、頸、肩、腹、足、底、嘴、流、把等構件,按造型比例明確體現線條平行、擴散、放射、漸變特征,同時也要表現出造型形體連貫和諧、上下呼應與對照、左右對稱或均衡的審美關系。

簡者簡于象,而非簡于意,其實這種“意”包含著中國人所熱衷的“神”“氣”“韻”。清代藝術理論家唐岱在闡釋謝赫六法時所言“有氣才有韻”,氣乃生命運行之動力,韻為生命律動之征象,生命之美的極致。有生命之氣,方有生命之韻、生命之美;有生命之氣,方有藝術之韻、藝術之美。紫砂方壺的造型正是憑借著主體線條的簡化原則,造化著作品生命的氣度、氣量、氣質、氣派、氣概,也自然而然地流露出紫砂方壺的格調與韻致,最終形成“道”與“美”的統一。

三、紫砂方壺的韻律審美運用

王國維先生在《古雅之在美學上之位置》一文中寫道“一切之美,皆形式之美也。就美之自身而言,則一切優美皆存在于形式之對稱變化與調和。” 在紫砂方壺造型中,美感的成因源于合乎比例的數列分布排列,運用簡單的線條和塊面進行有規律的變化和有秩序的重復,產生對比與調和關系,使作品具有以重復性、連續性、條理性為特征的韻律美感,藝術家正是通過這具有規矩的線條進行設計與表達,形成方壺的器物特征,進而塑造出端莊方正、剛正不阿、凝重雅氣的藝術審美風格。

1. 重復呼應

在紫砂方壺中,六方造型似乎更易于呈現韻律美感,六邊分割的點、線、面與水平擴散的線條形成秩序關系與角度,產生剛柔并濟的特征,達到構造嚴謹卻視覺愉悅的韻律感。六方的運用需注重線與線、面與面、體與體的重復呼應,同時體現整體和局部的重復呼應關系,使整體和諧與統一。《大彬六方》就是其中代表性的作品,在細節上,更加強化六方形的重復與呼應關系:其一,中心軸線自上而下,以線豐富面、以線轉折面,六方線條呈現松緊、大小、聚散的重復節奏關系;其二,運用明接線條產生呼應關系,如壺的鈕與蓋、頸與肩、流與腹、把與腹等,都能形成組接上的重復呼應,把六方形式運用充分;其三,關注整體與局部的形態與比例,形成形體特征上的重復呼應,可以進一步流露出作品的氣質與品格。

2. 節奏變化

韻律美的升華,在于把握重復節奏關系的基礎上,運用強與弱的對比變化,產生律動,類似音樂的旋律美。作品《覲侯小六方》正是注重了線條顯與隱、強與弱、剛與柔的對比關系。俯仰觀察六邊形線條的排列擴散并非一種性格狀態,而是力求變化以呈現不同的情緒,剛則鋒銳,柔則漸隱,在凹凸中產生更為豐富的韻律美感。從側面觀察,體現線條的纖秀與彈性,突出了從壺流、壺把到壺體輪廓線條的連貫性與流動感。在整體創作過程中,追求細節上“減”和“簡”的極致,形成更為秀美靈動的藝術風格。

3. 豐富特征

四方壺的造型結構主要是直角關系,顯得呆板而缺乏靈動感,因而要注重細節上增加線條,豐富造型語言,強化韻律關系。作品《青獅》壺體為長方形款式,各個面均嚴格按長方比例來構成統一關系,但其特點還在于蓋面線條抽角裝飾和壺腹寬帶紋卷裹裝飾,豐富了線條韻律的層次,使得氣韻貫注全壺,藝術特征更為明顯。

紫砂方壺以其高度的理性、秩序、節奏、韻律,遵循著形式美的一般規律,形成了有機和諧的藝術形式,而這樣的形式美不是自然形成的,它是由古人的哲學智慧和美的外在形式共同沉淀演變而來,是紫砂方壺品格與審美意境兩種生命形式的同構對應,韻味雋深的審美意境與“方非一式”的藝術作品互為表里,不僅為紫砂方壺的“形”賦予了蓬勃旺盛的生命力,同時也為紫砂方壺的“道”展開了深邃無比的思想空間。