滑坡漸進破壞過程研究

2020-01-09 04:00:22趙邵華

四川水泥

2019年11期

關鍵詞:變形

趙邵華

(湖南城建職業技術學院, 湖南 湘潭 411101)

滑坡作為一種嚴重威脅人民生命安全以及財產安全的地質災害,突發性強,但是大多數滑坡災害發生之前都具有明顯的征兆,例如裂縫的擴展和增多,位移的不斷增大以及坡體的局部破壞,為災害的防護和治理提供參考。事實上,滑坡的整體失穩破壞并非瞬時發生的,而是坡體局部破壞后應力轉移調整,破裂面逐漸擴大最終貫通整個滑動面的漸進破壞過程,滑坡也往往經歷了萌芽、孕育、發展和貫通四個階段。

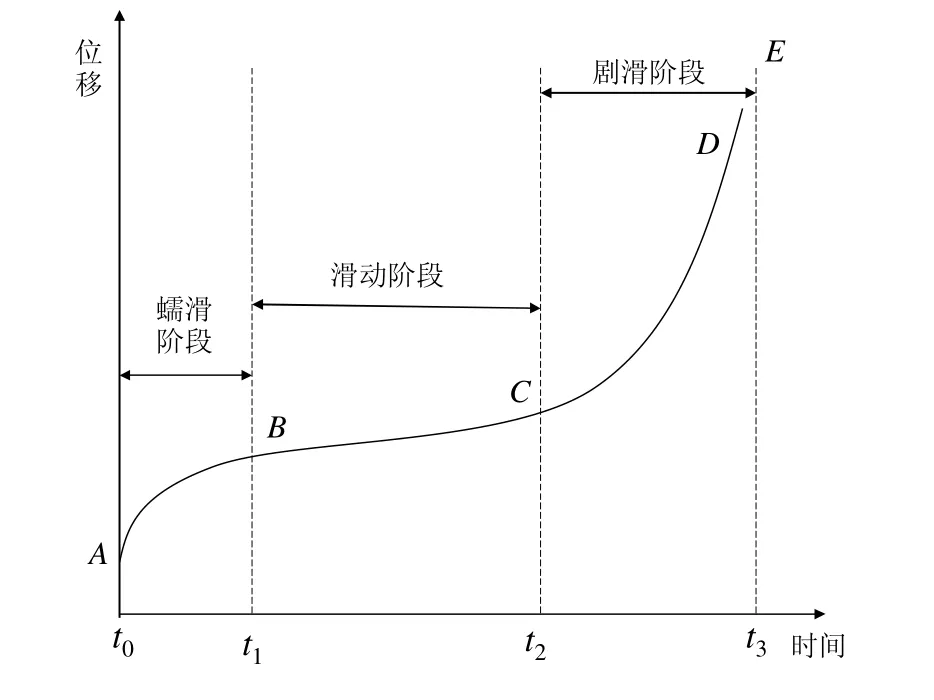

滑坡的發展和破壞是分為多個階段的,根據大量的現場資料、觀測成果、相關的巖土力學研究成果和滑坡模型試驗,可以將滑坡的發生、發展、消亡過程分為蠕滑、滑動、劇滑和趨穩4 個階段,如圖1 所示。

圖1 滑坡發育階段

(1) 蠕滑階段,即滑坡發育的第一階段(圖1 中的AB 段)。斜坡上的巖土體在自重作用下,加之自然作用或人為擾動,坡體中結構面(如裂縫、節理等)出現應力集中,發生蠕滑變形。首先是坡頂出現拉裂縫,緊接著坡體下部開始發生緩慢移動,根據滑坡規模大小的不同,其位移速率亦差別較大。局部的蠕滑點位移較大,土體強度參數由峰值強度逐漸降為殘余強度,該處坡體逐步發展為剪切變形帶,應力發生轉移和調整以發揮最大的抗剪強度,滑坡重新達到穩定狀態,該過程持續時間較長,可達數十年或上百年,作用因素主要為重力作用。

(2) 滑動階段,即滑坡發育的第二階段(圖1 中的BC 段)。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

智慧少年·故事叮當(2020年10期)2020-11-06 06:19:00

中華詩詞(2020年1期)2020-09-21 09:24:52

河北理科教學研究(2020年1期)2020-07-24 08:14:34

作文周刊·小學二年級版(2018年29期)2018-11-26 11:20:28

小學生作文(中高年級適用)(2018年5期)2018-06-11 01:22:56

童話世界(2018年14期)2018-05-29 00:48:08

數學大王·中高年級(2016年12期)2016-12-26 21:37:36

學與玩(2005年3期)2005-04-29 00:00:00