戰“疫”中反思醫學生生命教育的三重意蘊

文/黃知偉

生命教育是醫學生教育的應有之義,在全球抗擊新冠肺炎的行動中反思,生命教育更為迫切與重要。在這一場沒有硝煙的戰爭中,醫務人員聞召而動、勇往直前,刻畫了最鮮活的英雄形象;他們以敬佑生命、救死扶傷的醫者情懷點亮人們生命的希望之光,他們甘于奉獻、大愛無疆的職業精神是人類文明前行的力量。這一場全球公共衛生危機讓我們認識到,在醫學生生命教育中,從生命的出場、在場與離場的視域建構中,培養醫學生的職業精神,是實現醫學生自身價值超越的重要手段,也是培養醫學生擔當守護人類社會維系與文明發展重任的必然路徑。

2020 年的春天,一場疫情改變了每一個人的腳步,仿佛按下暫停鍵的城市中,人們從未如此同步地去審視我們曾經習以為常的生活。每天變化著的數字提醒著我們那些曾經鮮活的生命就此逝去,面對災難依然脆弱的人類選擇在文明延續的道路上守望相助。經歷疾病、死亡、悲傷、感動,直擊我們內心深處的是對生命本質的反思。在時代的沖突中個體如何實現與自然、他人及自我的和解,在時間的流轉中人類如何追尋“永恒”與“不朽”,這是現代人必須直面的思考,也是我們每一個人必須要接受的生命教育。作為醫學生,培養面對生命的敬意、善意與誠意,才能在職業堅守中實現自我安身立命的期待,在即將到來的挑戰中擔當護佑人類健康的使命。

從生命的出場學習與自然和解

億萬年來,在自然的輪回流轉中生命得以孕育萌生,人類不斷從大自然中汲取營養、繁衍發展。生命發展的早期,人類對自然充滿母親般的依賴與神靈一般的敬畏;伴隨文明的進步而來的是理性的膨脹,人類中心主義的大行其道使人們逐漸醉心于對大自然的主宰。尤其是工業革命以來的現實是,經濟與科技的發展常伴生態環境的污染、瀕危物種的滅絕、傳染病的流行;恩格斯曾發出警告:“我們不要過分陶醉于我們人類對自然界的勝利。對于每一次這樣的勝利,自然界都對我們進行報復。”1人類成長的過程中我們必須要不斷回望生命的出場,學會與自然相處。正如海德格爾所說,我們是被拋入這個世界的,世界是我們的組成部分,我們也是世界的組成部分;無論是否積極主動的去實踐,在物理意義上,“我”與世界總是一體的,生命不過是自然自身的一輪進化。天人合一亦是蘊含在中國文化中最古老的智慧,莊子認為“人之生,氣之聚也;聚則為生,散則為死”(《莊子·知北游》),張載在《西銘》中說道,“乾稱父,坤稱母,予茲藐焉,乃混然中處。天地之塞,吾其體;天地之帥,吾其性。民,吾同胞;物,吾與也”;天地猶如父母,人與萬物都由天地所生。作為自然存在物,人類無法擺脫自然法則的束縛;人又不同于萬物,人類在能動性的實踐活動中認識并改造著世界,人類正是在自然必然性與人類自由向往的互動中展開其生命活動的。

理性教會我們尊重生命,理性同樣使我們明白,文明發展的道路上我們要始終敬畏自然,人與自然的和諧共生是實現人之超越性的前提。醫學活動是人類對自然及生命掌控能力最直接的體現,醫學以發現生命現象的自然規律為起點,以實現人類理想生活方式為歸宿;醫學見證自然原初的神圣,承載理性高揚的寄托,追求生命永恒的理想。因此,醫學的目的不僅僅是延續生命與撫平病痛,更不是充當造物的主宰,醫學要傳遞愛與理想;通過醫學實踐,個體在與自然和諧相處之中實現主體價值的張揚。在醫學教育中,生命教育是不可或缺的重要內容,其第一重內涵即是在教育中引導醫學生從生命的出場中反思生命的意義,培養醫學生面對生命怦然而動的情懷,明確醫學活動求真與揚善的雙重目標。

從生命的在場感知醫學職業精神

生命的出場開啟了世界歷史的進程,賦予世界以多元的意義與價值,人類開始在抽象的持續的時間之流中展開其生命過程——即生命的在場。馬克思認為人類歷史是“人們在有能力滿足彼此的生存需求的歷史條件下自覺為滿足彼此的發展需求和整體性生命需求創造條件的過程”2。原始社會的性別分工、奴隸社會出現的職業分工、近代以后世界范圍內的民族分工,人類不斷在范圍更廣的共同體中承擔角色,并在各自角色的演繹中滿足社會成員彼此間的需求,如馬克思所說“在其現實性上,它(人的本質)是一切社會關系的總和”3。我們不僅僅在物理意義上被拋入這個世界,每個人生來都是某個或某些共同體的成員,“我”是某一家庭、社群、民族中的成員,是某一個歷史的傳承者,是某次革命的后代,是某個共和國的公民等;除了這些“我”未曾選擇的社群,在生命發展的過程中,個體還會主動加入某些社群,這些歷史傳統、公民紐帶構成了關于“我”的身份的構成性理解,生命因此而獲得道德意義上的完整人格。在所有社群中,職業是個體主動選擇且與我們的生活目標最為密切的社群,在某個職業群體中成員間共享傳統、品格、命運及生活方式。

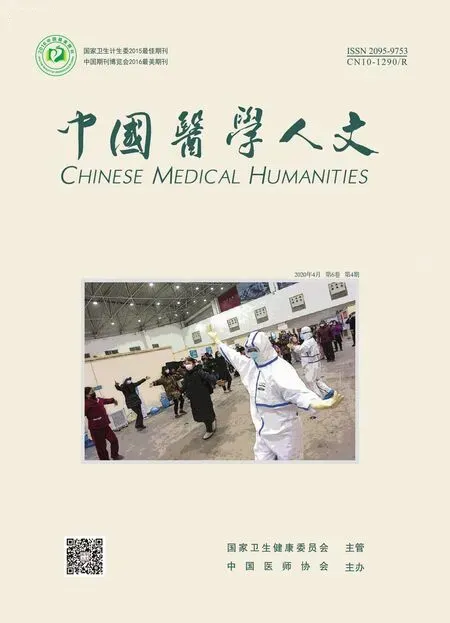

新冠肺炎疫情,使世界上多國陷入公共衛生危機,在這場全球抗疫的戰爭中,醫務人員始終堅守在最前線,那一身白衣,是信念、是力量、是生命的希望,他們用血肉之軀書寫著大愛無疆的醫者情懷。在這場戰爭中,醫生這個職業凝聚著所有人的目光,人們從未如此深刻地認識到醫學強則國強,醫學盛則國盛,醫學教育也因此成為公眾視野的焦點。自從有了醫學活動,醫患之間需要與被需要、扶持與被扶持,成為聯系最密切的共同體,彼此間的命運休戚與共。自從有了醫生,生命的守望與文明的延續代代相傳,在人類歷史的每一次災難面前,這些健康的使者總是沖鋒在前,堅守著對個體生命及人類群體的承諾。這一次載入史冊的全球疫情,讓人們更加篤定的堅信,技術理性的高揚與經濟理性的彌漫都無法掩蓋醫療人性的光輝,在生命的繁衍與維系中醫患雙方能夠共同實現人格之圓滿、精神之升華、生命之超越。這正是醫學生生命教育的第二重意蘊,培養醫學職業精神,既包含面對醫學技術的至精至微,也應引導學生體會醫學活動豐富的道德內涵——在醫學活動中維護患者的尊嚴與權利,并得到社會群體的尊重與反饋,不僅能夠實現患者人生價值的超越,亦是實現醫務人員自身生命意義的必要途徑。

從生命的離場追求精神超越

隨著醫學技術的進步,人們得以在更深的層面認識生命規律,并不斷克服疾病、延長人類的壽命;然而,技術的進步始終無法化解生命有限性的困境,人類理性一方面旨向自由王國為目標,另一方面使人類認識到自身的有死性。有死的人類不斷尋求不朽,死亡便成為生命反思的永恒話題,任何民族的宗教、文化都難以回避這個生命終極關懷的難題。宗教往往通過設計彼岸世界來化解生命離場的困境,甚至宣稱現世一切努力都是為永恒的來世做準備,將生命的意義置于遙遠的空間與視域之中;與宗教兩個世界的刻畫不同,深深影響中國人生活態度的儒家話語中只有一個生的世界。“未知生焉知死”“子不語怪力亂神”等儒家傳統塑造了中國人關注現世的實用主義態度,同時也塑造了中國人只言生不言死的文化性格。當我在課堂上詢問學生們是否考慮過死亡的問題時,半數以上的同學從未思考過,而生命的消逝恰恰是他們未來職業中必須面對的考驗。“當我們活著的時候,死亡還沒有來臨,當死亡來臨的時候,我們已經不在了”4,古希臘快樂主義曾經竭力證明死亡與我們無關,這種對死亡的無視極易滑向自我中心或道德虛無。因此,費爾巴哈認為宗教精神所追求的“永生”“不朽”,不過是剝奪現世利益的托詞與借口;在中國文化中人們亦有“朝聞道夕死可矣”的價值理想,“留取丹心照汗青”的英雄氣魄、“去留肝膽兩昆侖”的民族氣節,中國文化的話語中雖沒有死后的世界,但卻有以死反觀生的傳統,由此在價值記憶的場域中才能夠實現生命真正的“不死不滅”。

正如在疫情防治的一線,我們看到的是“若有疾厄來求救者,不得問其貴賤貧富,長幼妍媸,怨親善友,華夷愚智,普通一等,皆如至親之想”的平等與仁愛,是從未“瞻前顧后,自律吉兇,護惜身命”孫思邈《大醫精誠》的奉獻與犧牲,在危機之中,聞召而動的醫生們為醫學生也為我們每一個人上了一堂生動的生命教育課。既然死亡總會來臨,我們要有海德格爾式超越面對死亡、向死而生的人生態度,死不是生的對立;死亡是個體生命的必然歸宿,在生死的循環之中人類實現種族的延續、自然獲得生生不竭的動力。只有在死亡的反思中,人們才能夠賦予生命更加厚重的內涵。在生命的有限歷程中,與自然、與他人、與自身不斷的和解,在滿足他人需求的過程中追求個人的高遠理想,不斷在必然與自由的永恒張力中尋找生命的意義,才能夠避免生命湮沒于虛無的歷史之中。這不僅是醫學生生命教育的重要內容,也是我們每一個人需要對待生命的基本態度。