中國農村私人生活變革中的個人

——評《私人生活的變革》

□劉 睿

[內容提要]《私人生活的變革》一書將研究目光聚焦于中國農村家庭中個體生活的變化與變遷。人們并不總是將家庭放在個人之上,研究家庭生活的新的重心應該是個人的生活體驗;本書的研究視角由制度、結構轉向個人經驗與情感,由此發現了中國農村家庭中的個人。但中國農村的私人生活變革并沒有形成一種“布迪厄”式的實踐與結構之間的良性再生產過程;在私人生活變革中成長的個人成為了一種“無公德的個人”,而國家在這樣一個轉型過程中扮演了至關重要的角色。中國農村家庭中的個人將如何發展,如何在理論視角對其展開研究,仍然是需要我們繼續思考的問題。

《私人生活的變革》一書將研究目光聚焦于中國農村家庭中個體生活的變化與變遷,其“首先關注的是社會主義時代村里人的私人生活,以及他們在一場又一場的社會變化中又是如何參與創造了那地方的歷史。”①作者閻云翔生長于北京,1966年,12歲的他隨父親來到了父親的山東老家;在那里開始接觸到與中國城市生活完全不同的農村生活;1971年,他獨自遷到黑龍江省下岬村,直到1978年離開,和那里的村民朝夕相處,生活了將近八年。這一段的生活經歷,為他今后的田野研究提供了豐富的經驗材料,在1989年以后,他又帶著學術問題意識,多次回到下岬村調研,完成了《禮物的流動》、《私人生活的變革》等作品。正如他所言:“實地調查(或者‘田野作業’)并不僅僅是一種收集資料的方法,而是人類學家理解他人和體驗自我生命的過程……”②正是在下岬村長期、深入的生活體驗、道德參與,引發了作者的問題意識、貢獻了作者的田野材料,某種意義上也造就了作者的研究關切與結論取向。

時至今日,這本書所關注的問題、所揭示的現象仍然有著重要的理論與現實意義,對它的研讀與評述仍然不可回避。當前中國農村雖然已經有了突飛猛進的發展,但是新時代新發展中,過去的一些問題卻以新面貌存在著。在當下這個90后農民工全面進入城市,農村空心化,快手、抖音、網游充斥鄉村,個別農村彩禮高、娶妻難等問題突出的現狀下,中國農村家庭中的個人依然是不容忽視、值得深思的問題,《私人生活的變革》一書雖然不能為當前這一問題給出答案,卻是我們思考、回答這一問題的基礎。

一、發現中國農村中的個人

個人生活是在國家、社會、家庭等制度結構中發生的,但要關注中國農村的私人生活,就不能僅僅從結構層面展開,沒有對人的行為、情感的研究,就談不上對家庭的完整研究。然而,對于中國農村家庭的研究,卻一直側重于家庭作為結構、作為組織,或家庭受到更大的制度、傳統的影響的視角,忽視了家庭中的個人及其生活。實際上,“沒有個人以及個人的人生經歷,就沒有家庭與家庭生活。”③因此,本書的研究,首先需要從理論和實踐中發現中國農村中的個人,這不僅僅需要經驗材料的搜集,更需要的是研究范式、研究視角的轉換。

(一)中國農村家庭研究的傳統范式

對于中國農村家庭研究的舊理論模式主要包括三個范式。④第一,經濟家庭模式(西方學者),或“合作社模式”理論。這種理論范式主要發源于西方學者的研究,也是一直以來西方研究中國農村家庭的主流范式。⑤它認為中國家庭是一種經濟合作組織,家庭成員有共同的收支計劃、共同財產、共同的家庭經濟。家庭作為經營單位所有的能力與彈性,得以最大限度地調動家庭的人力物力,并最好地利用外部的機會。中國家庭結構的不同形式以及變化最終都是由以經濟利益為導向的家庭合作社來決定的。這種理論視角也深刻影響了中國早期的社會學學者對中國農村、中國農村家庭的認知與研究。⑥第二,政治家庭模式。這種模式又可以區分為兩種類型。第一種是傳統視角,研究家庭與國家之間的關系,國家作為一個更大的權力組織,對家庭結構、家庭變遷的影響。第二種視角來自于女權主義學者,他們發現家庭內部存在著根深蒂固的不平等以及權力之爭,加入了性別視角,關注女性在家庭中的地位。他們提出,雖然社會主義革命對傳統婚姻習俗與長幼關系進行了一番變更,但是卻沒有實現國家承諾的性別平等與家庭改革,因為父權制的影響依然根深蒂固。第三,文化家庭模式。這種理論范式來自于中國學者的改進,它更強調傳統價值特別是儒家倫理對家庭生活的深遠影響。

但是,總的來說,后兩種模式仍然沒有挑戰合作社模式,它們本質上都是從結構的視角去觀察家庭。政治家庭模式只是將視角從經濟機構轉向了政治(權力)結構,即使是女性主義的內部權力視角,也是關注結構,而非其中具體的個人。文化家庭模式也只是添加了一個新的結構維度——傳統文化意識形態,這些結構維度下的個人,仍然是被隱匿的。“結果,中國家庭的公共層面,也就是經濟、政治、法律層面,吸引了大多數學者的目光,但是其私人生活的層面卻往往被忽視。……行為規范、國家政策等遠比個人生活體驗重要。……我們看不到多少個人的角色與作用。我們了解到家庭,更多的是一種抽象的制度,而不是個人的生活場所;我們所知道的家庭演進,更多的是制度性的變遷,而不是家庭生活的變化”。⑦

當然,作者也不是完全反對以合作社模式為典型代表的“結構范式”。只不過,合作模式的有些概念雖然仍然適用,但無法解釋家庭生活中,尤其是當代家庭生活中,一些極為重要的領域。現實中,并不是每個人都將家庭利益放在個人利益上,個人情感、欲望、自由同樣重要。囿于“結構范式”,會讓我們對中國農村家庭的研究變得扭曲和片面,徹底拋棄它,也會導致同樣的結果。實際上,“結構范式”尤其是經濟合作模式作為本書的理論對話對象,同樣也是本書試圖補充和修正,進而超越的。

(二)家庭研究的新理論模式:關于私人生活的理論

新理論的出現,與家庭制度本身的變化相伴隨。隨著工業革命的發展、現代化進程的加速,家庭的部分功能被剝離,被歸于社會,私人生活逐漸從公眾領域中分離出來,家庭與公共領域之間的界限也因而變得越發分明。“家庭的私人化逐步導致了它的非制度化。社會朝著一個所謂‘非正式家庭’的方向發展。”⑧另一方面,家庭本身也是一種文化建構,“一種新的家庭觀念的出現,將重新規范人們在家庭中的行為方式,并且改變家庭制度本身。”⑨作者認為,1949年以前中國農村家庭也許的確是一種著眼于特定社會功能的制度,家庭成員在家庭內基本沒有私人生活,而在新中國之后,私人生活卻在中國農村家庭出現并發展著。

對于私人生活的定義,作者參考了法國歷史學界的用法,是指“在理想狀態下既不受公眾監視、也不受國家權力干預的那部分個人生活。”⑩私人領域實現的關鍵仰賴于家庭,因為家庭以有權對外關閉、自成一體的特性保護其個體成員不受國家權力的侵犯。受到《私人生活史》一書的啟發,作者認識到了私人生活的雙重變化這一分析視角。首先,過去在許多社會里僅僅作為一種生產與再生產的社會制度的家庭,如今逐漸演變為私人生活的中心以及個人的避風港。其次,在家庭成為私人圣地的同時,家庭內部的個體成員也開始有了自己獨立的私人生活。因此,私人生活就有了家庭和個人雙重含義,并因此具有了兩種相互關聯的形式:家庭的私生活之內又有個人的私生活。

新理論與過去的合作模式的不同之處在于,它必須使研究者能夠從個體行動者的角度來研究家庭變遷,并且深入探究過去被忽略的主題,例如個人感情、欲望、親密關系、隱私、夫妻關系等。發展這樣一種新理論的第一步是將注意力從集體的道德話語轉向個人在當地生活中的道德體驗。道德體驗是個人在特定本土世界內的實踐經驗,這個本土世界是個包含著特定文化、政治、經濟意義的空間;道德話語則是基于普遍原則以及用抽象的語言就各類價值進行的爭辯,人們在這里追求的是普遍通用的標準。作者區分了道德體驗與道德話語的不同,道德體驗是特定性、個體性、以及布迪厄所謂實踐性的,而道德話語則是福柯式的,與權力相關,彌散于結構之中,是普遍性、規范性、強制性的。

總的來說,該書認為,人們并不總是將家庭放在個人之上,研究家庭生活的新的重心也應該是個人的生活體驗,其研究視角也由制度、結構轉向個人經驗與情感。

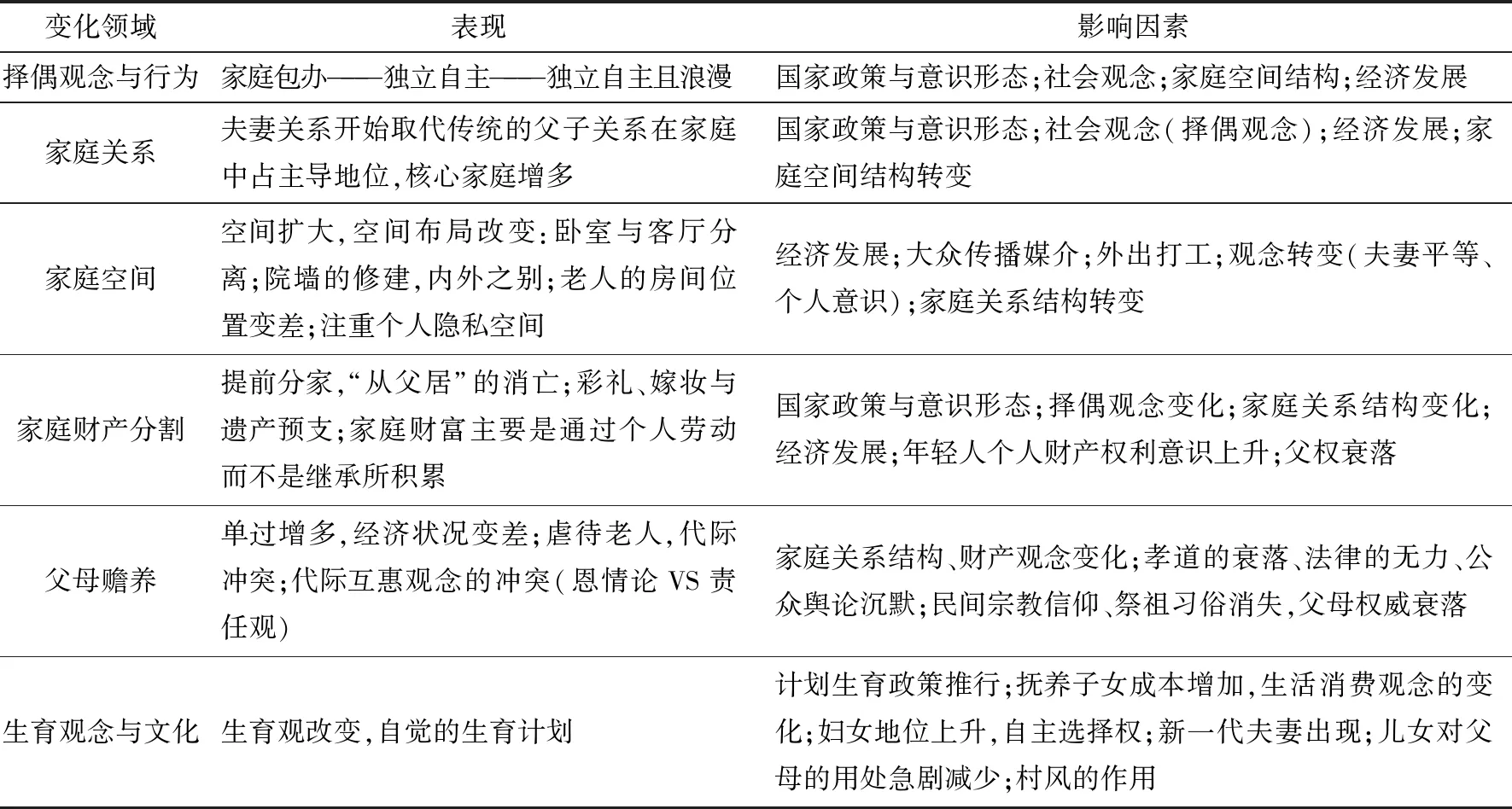

二、結構與個人之間:變革的表現及其影響因素

對中國農村家庭中私人生活的關注意味著發現了其中的個人,但是這不意味著取消或隔絕國家與社會結構。相反,私人生活存在于家庭之中,而家庭本身既是結構本身,也是個人的容器;家庭生活既是個人的實踐,卻也每時每刻都受國家、社會結構的影響。在書中,作者分別從擇偶觀念與行為、家庭關系、家庭空間、家庭財產分割、父母贍養與生育觀念等六個方面描述、分析了中國農村家庭私人生活的變化,介紹了它們的具體表現以及影響這些變化發生的因素。我們可以用下表做一個簡要的總結:

變化領域表現影響因素擇偶觀念與行為家庭包辦———獨立自主———獨立自主且浪漫國家政策與意識形態;社會觀念;家庭空間結構;經濟發展家庭關系夫妻關系開始取代傳統的父子關系在家庭中占主導地位,核心家庭增多國家政策與意識形態;社會觀念(擇偶觀念);經濟發展;家庭空間結構轉變家庭空間空間擴大,空間布局改變:臥室與客廳分離;院墻的修建,內外之別;老人的房間位置變差;注重個人隱私空間經濟發展;大眾傳播媒介;外出打工;觀念轉變(夫妻平等、個人意識);家庭關系結構轉變家庭財產分割提前分家,“從父居”的消亡;彩禮、嫁妝與遺產預支;家庭財富主要是通過個人勞動而不是繼承所積累國家政策與意識形態;擇偶觀念變化;家庭關系結構變化;經濟發展;年輕人個人財產權利意識上升;父權衰落父母贍養單過增多,經濟狀況變差;虐待老人,代際沖突;代際互惠觀念的沖突(恩情論VS責任觀)家庭關系結構、財產觀念變化;孝道的衰落、法律的無力、公眾輿論沉默;民間宗教信仰、祭祖習俗消失,父母權威衰落生育觀念與文化生育觀改變,自覺的生育計劃計劃生育政策推行;撫養子女成本增加,生活消費觀念的變化;婦女地位上升,自主選擇權;新一代夫妻出現;兒女對父母的用處急劇減少;村風的作用

通過上表我們可以看出,當談到“私人生活”的變化問題時,所涉及到的就不純粹是私人性、個體性的經驗了,它以私人性、個體性經驗為基礎、為來源,卻還需要總結出長期實踐形成的具有一定普遍性的、正在結構化的或已經成為結構的普遍性表現。實際上,從發生在家庭這一場域的角度來說,私人生活必然既包含個體經驗的內容,也包括架構、框定場域的結構。例如書中對家庭關系結構與家庭空間結構的描述、分析,其實就屬于對結構要素的刻畫。另外,從上表可以看出,結構的產生離不開個體長期的實踐,正是個體長期的普遍性實踐逐步“生產”了結構。例如,擇偶觀念與行為的變化過程中,最初,戀愛過程中的親密關系顯著增加,訂婚后未婚男女間的關系也更加密切,婚前性行為也慢慢流行于訂婚夫婦之間,父母們對此也開始默認甚至鼓勵,訂婚為基礎的婚前性行為也逐漸具有了民間的合法性。

當然,家庭這一場域也不是完全封閉的,私人生活也會受到外部結構因素的影響。觀察上表的“影響因素”這一欄,我們會發現,每一個領域的變化都離不開國家政策、經濟發展、社會觀念的影響。只不過這其中,有些是間接發揮了作用,有些是直接發揮了作用;有些影響是剛性的,有些影響是柔性的。這也意味著,公共結構與私人生活的變化步調有快慢之分,對于公共結構影響直接、剛性的領域,私人生活的變化相對而言與之同步,而影響間接、柔性的領域,私人生活的變化則具有滯后性。大部分情況下,公眾領域發生的變化往往不會立即反映到私人領域。私人領域具有排外與封閉的性質,因此也就具有抵御外來影響的能力。所以,在五六十年代,當國家試圖改造中國社會時,書中下岬村私人領域的具體實踐行為方式并沒有太受沖擊。早在五六十年代,伴隨著《婚姻法》出臺的一系列政策宣傳,都提倡男女平等,提倡廢除彩禮、禮金制度,但是卻沒有真正起到效果。相反,在經濟發展、家庭關系逐步改變的過程中,女方的地位才逐步得到提高;而就彩禮制度來說,相關政策的直接目的也沒有達到,不過卻慢慢影響了彩禮、禮金的功能與形式。不過,在生育觀念的變化上,國家政策的影響卻是直接的、剛性的,它成為了在短期內急速推進當地生育觀念變革、新的生育文化形成的主要因素。

由于私人生活既是個人行動、體驗的內容本身,又具有結構性要素,并且還受到外部公共社會結構與國家結構的影響,因此,影響它變革的因素也是綜合性的。這種綜合性表現為兩個方面。第一,任何一種變化都是多種因素作用的結果。例如,即使是生育觀念的變化主要是受到國家政策的強勢影響,但這也不是唯一起作用的因素;并且,它之所以能夠急速改變從而最終形成一種生育文化、結構性觀念,是因為離不開其他相關的影響因素的配合與合力,包括:撫養子女成本增加,生活消費觀念的變化;婦女地位上升,自主選擇權;新一代夫妻出現;兒女對父母的用處急劇減少;村風的作用等等。第二,私人生活的各種變化之間也會互相影響,其中某個變化也會成為影響其他領域變化的因素。例如,對于生育觀念的變化,家庭關系結構的變化(核心家庭的出現、婦女地位的上升等)也是影響它的因素;還比如,在家庭關系結構的變化與家庭空間結構的變化之間,還表現出互相影響、互相建構的情形。

當然,所有這些影響因素對于私人生活來說,大部分都不是確定性、強制性的,對于私人生活來說,個體實踐的重要性表現為它的主觀性、特定性與未完成性。主觀性是指家庭私人生活中的個體行為并不是完全統一的,在具體的實踐情境中,個體仍然有著自己具體的行為選擇,在統一的變化趨勢下,不同家庭、不同個體與不同事例之間,仍然存在著或大或小的差別。這也意味著,當我們深入觀察每一個個體體驗與具體事件的時候,我們都可以發現它們各具特色,具體的表現與影響因素各有不同。并且這種特定性不僅體現在個體上,也體現在小的群體之間,例如,作者所觀察的下岬村的生育觀念相較于相鄰村莊,變革得更為徹底與迅速,就是跟該村的村風有密切關系。由于個體之間的差異,所以即使私人生活的變革發展到了一定階段,結構似乎已經穩定,但是私人的體驗、表達仍然在發生變化;差異性所帶來的張力,個體性所帶來的選擇的多樣性,使得相對穩定的私人生活結構中不斷孕育著新的實踐。

如此看來,似乎書中描寫的私人生活的變革,在個人與結構之間遵循了一個“布迪厄式”的完美的實踐與結構再生產過程,即個體實踐在國家、社會、家庭結構變化中不斷展開,其實踐模式、行為慣習以及實踐觀念也在逐漸變化,同時,變化的實踐又不斷反作用、再生產著結構,并由此再影響著私人生活。由此,農村中的個體隨著時代與生活而不斷變化。但是,讀完這本書我們就會發現,作者對于50年來新中國農村家庭中私人生活的變革充滿了深深的憂慮。在個人與結構之間,私人生活并沒有得到“良性”發展,而是出現了作者所謂的“無公德的個人”。

三、私人生活變遷中“無公德的個人”

私人生活的多個方面在個人體驗與公共結構之間或急或緩地發生著變革,但是在這個變革過程中,作者卻對其中的個人抱有深深的憂慮,在作者看來,變革中成長起來的個人是一種“無公德的個人”,并且,當時時代背景中的國家是產生這種情形的最主要的影響因素。

(一)“無公德的個人”

中國的新文化理論與現代化理論對個人的關注,都是以個人的成長以及個人與大家族之間的關系為焦點。例如,徐烺光在《祖蔭下》中所反映出的,在個人成長和人格形成過程中,祖先崇拜和家族組織扮演著至關重要的角色,個人利益必須服從于家族利益。與此相關的是,大多數人文社會科學作品中,都會強調,近百年來,中國文化的歷次變革都是以覺醒的個人反抗祖蔭的控制為特征,“獨立自主的個人之崛起預設為走出祖蔭的邏輯結果。”但是,作者通過自己的研究觀察發現,走出祖蔭的個人似乎并沒有獲得真正的獨立、自立、自主的個性。恰恰相反,擺脫了傳統倫理束縛的個人往往表現出一種極端功利化的自我中心取向,在一味伸張個人權利的同時拒絕履行自己的義務,在依靠他人支持的情況下滿足自己的物質欲望。

也就是說,這里存在著真正的獨立、自主的個體與功利化的自我中心取向的個人之見的對立,前者是權責統一的,而后者卻是權利義務失衡的。在作者看來,下岬村年輕一代人個性的發展,既不全面,也不平衡。不全面,是因為絕大部分變化都只局限于私人生活領域;不平衡,是因為對個人權利的強調并沒有帶動對他人權利的尊重以及對公眾社會的負責。年輕人理直氣壯地拋開了所有的社會責任與對他人的尊重,使得個人極端自我中心。這在分家、彩禮的索要以及贍養問題上,都深刻的體現出來。他們一方面竭盡全力在結婚時從雙方父母手里索要盡可能多的彩禮,作為自己結婚的個人資產,然后婚后又快速分家,帶走自己的財產,進而通過自己的勞動積累小家庭的財富,而不再為大家庭做貢獻;在父母老年之后,一些人也不再像過去一樣盡孝道、贍養老人。

道德的衰落與公開表達個人欲望相伴隨。人類有種種欲望,比如希望生活幸福、工作順利,以及各種個人癖性、愛好等,這在傳統家庭觀念里,絕大部分類型的個人欲望都受到壓抑,或者被看作是非分之想。但是,現在越來越多的年輕人開始公開表達自己的各種類型的欲望。例如對城市消費生活的向往,年輕的農民認為自己年輕漂亮的妻子也應該享受更為舒適、更為現代的生活。而在擁有獨立臥室的孩子中間,他們認為睡懶覺是個人的事情,不應當受到家長的干涉。當然,問題的關鍵不是個人的欲望不應該得到表達,而在于在私人生活中,當大家只關注個人欲望的表達與實現,卻又失去道德權威與公共道德的約束,進而忽視、無視對他人、對公共的道德責任時,形式上主張所謂個人權利的個人就只會是表達自我利益的“無公德的個人”。

(二)“無公德的個人”何以產生?

在作者看來,這種情形與當時國家發展的大背景密切相關。自1949年以來,國家在推動私人生活的轉型上扮演了至關重要的角色。國家在個人崛起、私人生活變革過程中存在著推動與背離的力量,我國“國家權力與政策推動了社會轉型,而不是社會轉型推動了國家政策。”首先,國家剝奪了家庭的許多社會功能,尤其是集體戶時代,包括生產、消費在內的社交、教育、遷徙等等功能,甚至之后的生育功能都受到了“計劃”,這使得家庭內部的關系結構被迅速改變,而家庭也不得不擁抱、依賴于集體,非集體化之后,老一輩權威繼續下跌,而整個家庭的生產也仍然受制于國家政策與市場需求。其次,新《婚姻法》和其他家庭改造政策作為另一個因素也導致了私人生活的轉型。再次,國家將家庭從親屬關系的結構中分離出來,之后再將家庭直接帶入現代社會體制,國家用新的行政機構與干部系統來取代過去以血緣與本地土紳為基礎的非正式地方權力機制。一方面,家庭及個人從來沒有直接受制于國家權力,也沒有如此近距離地感受過行政系統的威力;另一方面,在很大程度上農民個人也從家庭、親緣、社區的權力下被解放了出來。換句話說,國家通過摧毀傳統地方權力的方式使得家庭私人化得以實現,同時也通過將家庭卷入國家政治的方式為其個人的發展創造了新的社會空間。

但與此同時,在過去的年代,國家卻嚴格控制了個人對公共生活的參與,集體化時代的所有公共活動都是有組織的。社會交往永遠都要在官方意識形態的框架內發展,其中特別強調個人對國家控制下的集體的服從。待到集體化終結、國家從社會生活的多個方面撤出后,社會主義的道德觀也隨之崩潰。既沒有傳統又沒有社會主義道德觀,非集體化之后的農村出現了道德與意識形態的真空。與此同時,農民又被卷入了商品經濟與市場中,他們便在這種情況下迅速地接受了以全球消費主義為特征的晚期資本主義道德觀。這種道德觀強調個人享受的權利,將個人欲望合理化。

此外,國家在撤出了對地方公共生活的政治經濟支持后,卻沒有及時跟進相關共建共享政策,也依然沒有充分信賴和利用社會自組織,這又使得已經衰落的公共生活雪上加霜。農民無法參加任何政治與公眾活動,只得閉門家中,對道德滑坡、自我中心主義盛行等社會問題采取視而不見和曲意逢迎的應對態度。最后,無論是在公共領域還是在私人領域,他們對群體和其他個人的義務與責任感也就日漸消亡。

因此,中國農村家庭中私人生活的轉型充滿了悖論的過程:第一,國家是一系列的家庭變化和個性發展的最終推動者;第二,非集體化后國家對地方社會之干預的減少卻引起了在私人生活發展的同時而使公眾生活迅速衰落。第三,村民的個性和主體性的發展基本被限制在私人領域之內,從而導致自我中心主義的泛濫。最終,個人只強調自己的權利,無視對公眾或他人的義務與責任,從而變成無公德的個人。

四、結語:中國農村家庭中的個人向何處去?

作者對中國農村家庭的研究,通過理論視角的切換,突破了過去的研究模式,在結構的維度之外,發現了其中“活生生的”個人,進而從個人的體驗、情感出發,分析、總結出中國農村私人生活的變革。可以看出,這種變革的表現與影響要素,既包含著個體觀念、情感體驗的方面,也有家庭結構、國家結構的方面。而在這樣一個過程中,作者發現,農村家庭私人生活變革中的個人成為了只講個人利益、沒有承擔責任的以自我為中心的“無公德的個人”。家庭等社會組織、私人空間像一個殼,建構了大結構中的小結構,但是在國家介入后,打碎了這個殼,打碎之后又迅速撤離,將私人毫無緩沖的暴露在崩塌的、無結構的或結構扭曲的世界中。而在重建的過程中,一方面既有國家管制權力的壓力(稅收、計劃生育、對公共生活的限制等),缺乏國家的服務和治理,另一方面,又有資本主義、消費主義的侵蝕。這種情況下,無公德的個人其實就是無結構指引、無慣習系統的個人,也是短期利益為主導(因為變動的、無結構的鄉村社會使他們無法進行長期的利益衡量),無信仰的個人。

對此,我們不得不發問:中國農村家庭中的個人向何處去?“無公德的個人”是一代人暫時的特征,還是持續幾代人的現象?當下,中國農村家庭中的私人生活及其個人的現狀如何?這是我們需要繼續在經驗上和理論上持續關注的。作者的第一本書《禮物的流動》寫于上世紀八十年代末,本書寫于上世紀九十年代末,而到現在的10年代,又過去了十多年,包括下岬村在內的中國農村又出現了翻天覆地的變化,這些變化肯定是值得我們去關注的。尤其是這十多年來,中國社會包括國家政策、社會觀念、經濟發展在內的各種結構性要素都發生了巨大的變化,這些變化勢必會影響中國農村家庭的變革;更何況,新一代成長起來的所謂“無公德的個人”自身的個人觀念、情感體驗也完全有別于過去的個體。另外,近十年來還有一個重要的影響因素,即城鄉交流日益密切的同時城鄉差距的拉大,這種矛盾因素自然也會對農村家庭的私人生活及其中的個人帶來深刻的影響。

由于作者在下岬村長期生活的經歷,我們可以看出,他對當地農村發展深切的關懷與憂慮,農村道德世界的危機亟待重建。但是,如果站在現在這個更長的時間維度去看,就會發現,道德重建工作并不樂觀。雖然作者關注到了農村中的個人,但是,他沒有意識到的是,當農村空心化、農村中的人本身都已經離開農村時,當道德主體本身都已經消失時,無主體的道德世界如何存在,更何談重建?作者的個人視角關注到了個人的體驗與情感,但是卻忽視了個人自身這個載體。實際上,時間進入到二十一世紀,雖然國家已經重視并積極推進農村公共生活參與共建,但農村青年人本身已經“心不在此”,他們向往城市并且已經在農村生活中有些“無所適從”。如果關注到人自身這一要素,我們就會發現,相比于城市,一些農村的道德世界重建似乎更難完成,是因為這些農村出現的“空心化”,行動者的撤出,使得個體實踐、結構生產失去了主體的承載與推動。這樣看來,對于“中國農村家庭中的個人向何處去?”這一問題的回答,既面臨著經驗材料上的更新,也面臨著理論上的挑戰,同時也需要當前鄉村振興政策的重視與考量。

注 釋:

①閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第8頁。

②閻云翔:《禮物的流動——一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》,李放春、劉瑜譯,上海人民出版社2017年版,第2頁。

③閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第7頁。

④參見閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第7頁。

⑤最具代表性的就是西方學者對中國宗族制度的研究,它們將宗族視為一個“法人”組織,作為一個集體,有明確的成員制度,并且能夠擁有財產。(參見科大衛:《皇帝與祖宗--華南的國家與宗族》,卜永堅譯,江蘇人民出版社2010年版,第2頁。)

⑥例如費孝通:《鄉土中國 生育制度 鄉土重建》,商務印書館2011年版。

⑦閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第19頁。

⑧Prost Antoine. 1991. "Public and Private Spheres in France." In Antoine and Gerard Vincent (eds.), Arthur Goldhammer (trans.). A History of Private Life, vol. 5. Cambridge: Harvard University Press.

⑨閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第20頁。

⑩閻云翔:《私人生活的變革——一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系(1949-1999)》,龔小夏譯,上海人民出版社2017年版,第22-23頁。