陽宗海南岸沉積物對藻砷富集的影響

王先拓,韓 毅,李豐超,王靜怡,楊 輝

(云南農業大學水利學院,云南昆明 650201)

云南陽宗海2008年6月出現嚴重砷(As)污染,至2008年9月16日砷濃度高達0.128 mg/L[1]。2008年10月—12月,湖水和表層沉積物樣品砷形態分布特征研究[2]表明:湖水中三價砷[As(Ⅲ)]平均含量為84.0 μg/L,五價砷[As(Ⅴ)]平均含量為156.1 μg/L,總As含量平均值為167.0 μg/L;表層沉積物總As含量為54.86~193.29 mg/kg,沉積物中As、Cd含量遠高于我國內陸湖泊水體中的沉積物。2008年12月—2009年9月,As含量及其變化趨勢研究[3]表明,陽宗海湖水As濃度經歷了先升后降再到平穩的變化過程,底泥As含量迅速升高后緩慢下降,湖水和底泥間As交換還在進行。水生植物中As水平多為100~200 μg/g,最高為苦草,As含量超過300 μg/g,說明該植物對As有一定的富集能力。云南大學砷污染治理團隊在實驗室小試、湖水放大、現場擴大試驗的基礎上,于2009年10月—2012年3月啟動全湖三氯化鐵絮凝法降As作業,至2010年9月,湖水As濃度從0.117 mg/L快速下降到0.021 mg/L并可持續達到Ⅱ~Ⅲ類水標準(<0.05 mg/L),總除As率高達82.05%;沉積物中的As絕大部分以殘渣態被固定在沉積物中,生態風險很低[4]。As污染治理結束后,2012年10月陽宗海水質As濃度又上升突破Ⅲ類水限值[5]。2012年8月—2013年11月沉積物As分布及穩定性研究[6]表明,表層沉積物As含量在湖底的水平分布不均勻,且隨沉積物深度的增加而略有降低,沉積物中As含量隨時間推移而增加,各層沉積物中穩定性高的殘渣態As含量及比例均較高,不易溶出形成二次污染。湖水As來源研究[2,5,7]表明,As污染物主要來自地表磷化工污染物滲漏進入地下,再通過地下的泉眼進入陽宗海湖泊;沉積物中As的水平分布呈現出明顯的污染暈特征,高As地區主要分布在南岸譚葛營、東岸寶尖山及北岸施家咀等企業和城鎮的集中區,并呈現沿湖岸向湖中心擴散的趨勢。

陽宗海沉積物As穩定性[4,6,8]研究多采用沉淀物放置陳化-攪動-靜沉測上清液As濃度,或者采用Tessier連續提取法分析各形態砷含量及比例的方法,試驗過程沒有考慮As在沉積物-水-植物之間的遷移、富集。為模擬陽宗海水As濃度進一步降低后沉積物釋放對藻類As富集的影響,本研究在測定陽宗海南岸水、表層沉積物、植物As含量的基礎上,用自來水稀釋陽宗海水樣(陽宗海水樣∶自來水=1∶3)用于藻類室內靜置培養,研究陽宗海南岸沉積物對藻類砷富集的影響,為陽宗海沉積物As穩定性及風險評價提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 樣品采集

2018年7月12日,對陽宗海南岸區域進行系統采樣(圖1、表1)并現場測定湖水pH、DO(溶解氧)、ORP(氧化還原電位)、氨氮、硝態氮等水質指標。水樣用“有機玻璃定深采樣器”采集,浮游生物樣品用25#浮游生物網采集,0~2 cm表層沉積物樣品用“Psc-700重力式活塞沉積物采樣器”采集,沉水植物挑自沉積物采樣時帶上的穗狀狐尾藻,岸邊淺水區域采集優勢植物水花生。

圖1 采樣點分布示意Fig.1 Sample Types Collected at Sampling Points

表1 各采樣點采集樣品類型Tab.1 Sample Types of Various Sampling Points

注:表層水樣為湖水面以下0.5 m處水樣,底層水樣為湖底以上0.5 m處水樣

測定水質的水樣在現場經硝酸酸化至pH值<2,保存于棕色玻璃瓶,運回實驗室后于4 ℃保存;用于藻類培養的水樣不做處理裝于PE水樣瓶;浮游生物、植物及沉積物樣品用食品級PE自封袋封裝帶回實驗室。浮游生物及植物樣品先用自來水反復沖洗干凈后,再用0.01 mg/L EDTA沖洗,最后用去離子水淋洗2~3次,將表面水分用定性濾紙吸干后稱鮮重,于105 ℃殺青30 min,然后在60 ℃下烘干至恒重,用不銹鋼植物粉碎機磨碎后過60目尼龍篩備用。部分沉積物樣品風干后剔除石塊和植物殘根,研磨過200目尼龍篩,備用。部分沉積物樣品原樣放入1 000 mL燒杯,加入定量陽宗海稀釋水樣(陽宗海水樣∶自來水=1∶3)用于藻類培養。

1.2 樣品分析

水樣、浮游生物及植物樣品總As采用微波消解[9],原子熒光分光光度(AFS-2100雙道原子熒光光度計,北京海光)法[10]測定,方法檢出限為0.3 μg/mL;采用Tessier連續提取法[11]分離沉積物中各形態As:水溶態As用蒸餾水提取,離子交換態As用1 mol/L氯化鎂溶液提取,碳酸鹽結合態As用1 mol/L醋酸鈉溶液提取,鐵錳氧化態As用鹽酸羥胺鹽酸混合溶液(0.25 mol/L鹽酸羥胺+0.25 mol/L鹽酸)提取,強有機結合態As用0.02 mol/L硝酸和30%過氧化氫氧化后提取,殘渣態As用混酸(氫氟酸、鹽酸、硝酸、高氯酸)溶解提取,各提取液經微波消解后用原子熒光分光光度法測定;溶解性磷采用0.45 μm濾膜過濾、鉬酸銨分光光度法測定。

1.3 藻類As富集室內培養試驗

由于陽宗海浮游植物(小型藻類)個體小,各燒杯藻總量均衡控制相對困難。項目組在附近池塘采集浮萍和滿江紅,用自來水反復沖洗干凈、再用0.01 mg/LEDTA沖洗、最后用去離子水淋洗2~3次后培養于光照并曝氣48 h的自來水中。稱取65 g原樣沉積物放置入1 000 mL燒杯,加混合水樣(湖水∶自來水=1∶3)至700 mL,靜置1 d,待上清液澄清透明后,挑選生長狀況一致的浮萍和滿江紅各6株接入燒杯,置于靠窗的培養架上自然光培養,每兩天添加蒸餾水使燒杯水位不變,同時設混合水樣純培養(不加沉積物)作為對照。各處理重復三次。

培養60 d后,用濾網將各燒杯藻類全部撈出,自來水反復沖洗干凈后,再用0.01 mg/L EDTA沖洗,最后用去離子水淋洗2~3次,置于坩堝內105 ℃烘干至恒重。上清液總As、藻類總As采用微波消解、原子熒光分光光度法測定。

1.4 數據處理

采用SPSS 21.0軟件進行數據分析。用多配對樣本Friedman秩和檢驗對各采樣點沉積物As形態分布差異性進行檢驗;用配對樣本T檢驗對各采樣點表層與底層水樣總As濃度差異性進行檢驗;用單因素方差分析對研究區域3種植物總As含量差異性進行檢驗;用兩獨立樣本Kolmogorov-Smirnov秩和檢驗對室內培養結束后的上清液總As濃度、藻總As含量差異性進行檢驗;用Spearman雙變量相關分析對沉積物表層各形態As之間,各形態As與陽宗海狐尾藻總As含量、培養60 d后的上清液總As濃度及藻總As含量之間相關性進行分析。用Origin 9.1制作圖件。

2 結果與分析

2.1 各采樣點水質指標

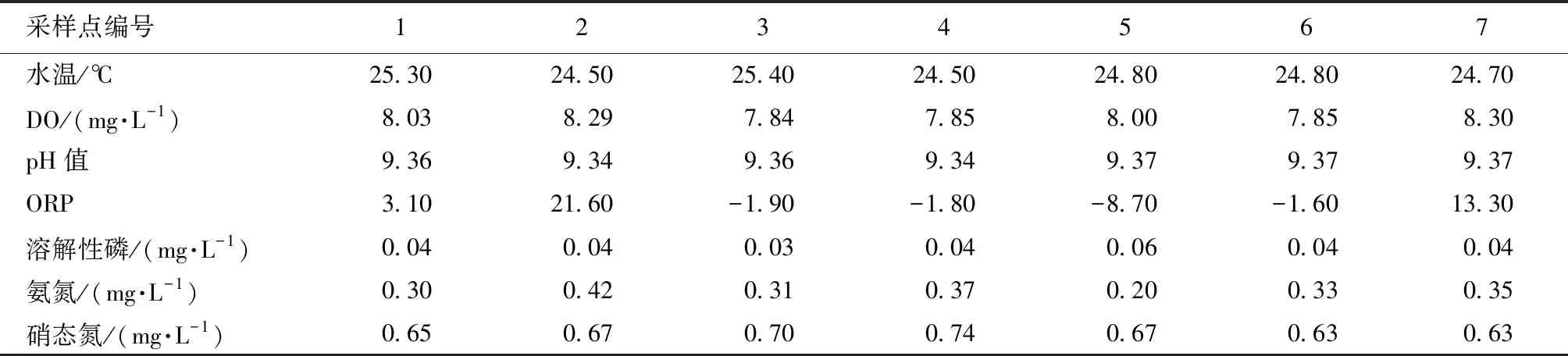

表2 陽宗海水質指標Tab.2 Water Quality Indexes of Yangzonghai Lake

2.2 表層沉積物As形態分布

圖2 陽宗海表層沉積物形態As含量分布Fig.2 Concentration Distribution of Arsenic Species in Surface Sediments of Yangzonghai Lake

由圖2可知,采樣區域表層沉積物中As以穩定性較高的殘渣態和鐵錳氧化態為主,各形態As含量關系為:殘渣態[(17.199±3.726) μg/g]>鐵錳氧化態[(0.425±0.439) μg/g]>離子交換態[(0.020±0.027) μg/g]>水溶態[(0.012±0.011) μg/g]>強有機結合態[(0.010±0.014) μg/g]>碳酸鹽結合態[(0.005±0.004) μg/g]。對各點位As形態分布進行多配對樣本Friedman秩和檢驗,c2=16.351,P=0.012<0.05,表明各點位As形態分布不全相同,與文獻[6]結論相同;表層沉積物水溶態As含量平均為0.01 μg/g,平均占總As的質量分數為0.07%;離子交換態As含量平均為0.02 μg/g,平均占總As的質量分數為0.12%;與文獻[6-7]相比,相對活潑形態As(水溶態和離子交換態)含量降低,生態風險更低。

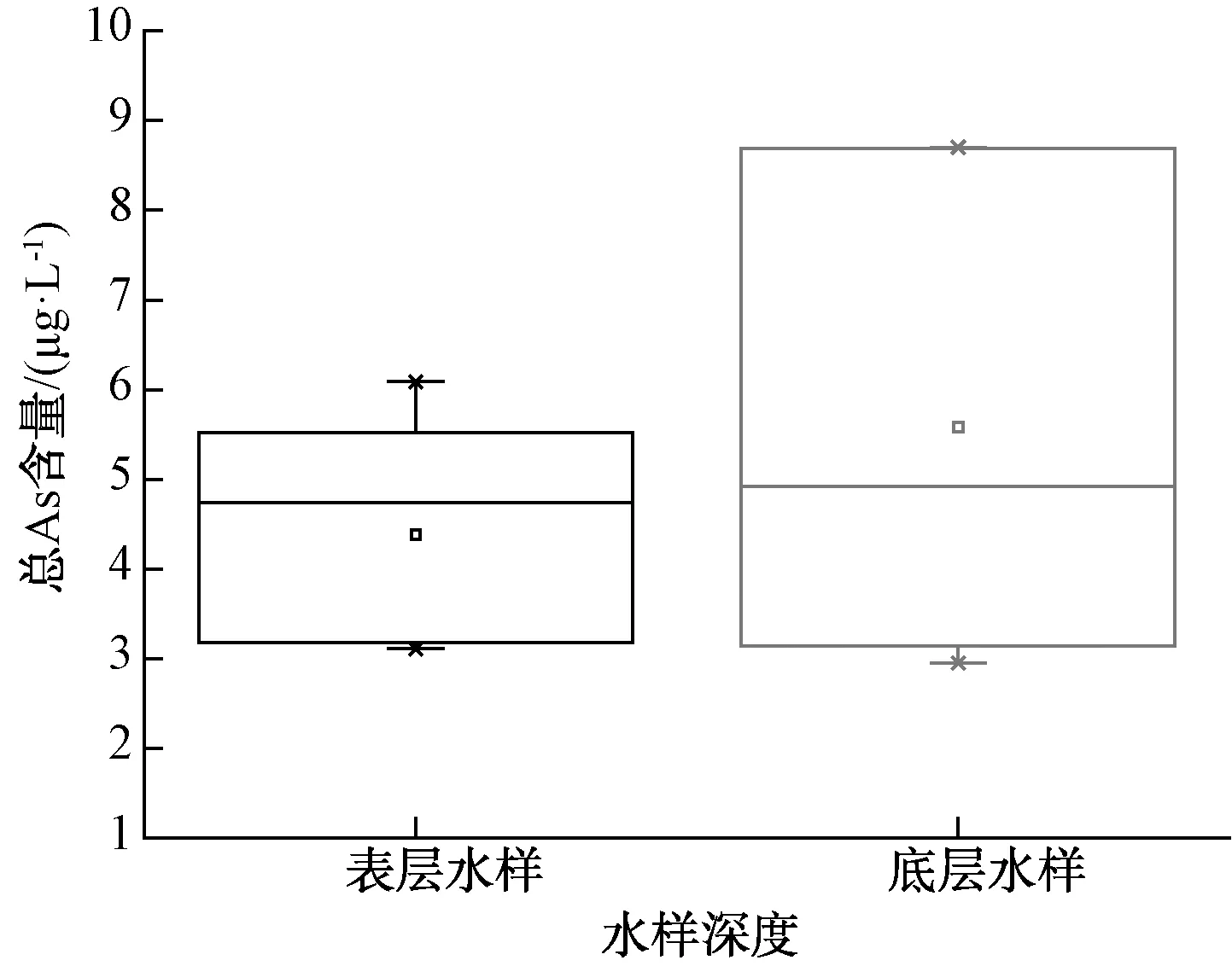

2.3 湖水表層、底層水樣總As濃度

陽宗海南岸區域表層水樣總As濃度為(4.38±1.22) μg/L,底層水樣總As濃度為(5.58±2.58) μg/L,底層水樣總As濃度平均值及標準差均略高于表層水樣。對各采樣點表層及底層水樣總As濃度進行配對樣本T檢驗,t=-1.293,P=0.244>0.05,研究區域表層與底層水樣總As濃度差異不顯著,表明陽宗海外源As污染控制及鐵鹽絮凝治理工程結束后,表層水樣與底層水樣As濃度基本一致[12],水體As污染空間分布相對均勻。

圖3 陽宗海表層、底層水樣總As含量分布Fig.3 Concentration Distribution of Total As in Surface and Bottom Water Samples of Yangzonghai Lake

2.4 陽宗海植物總As含量

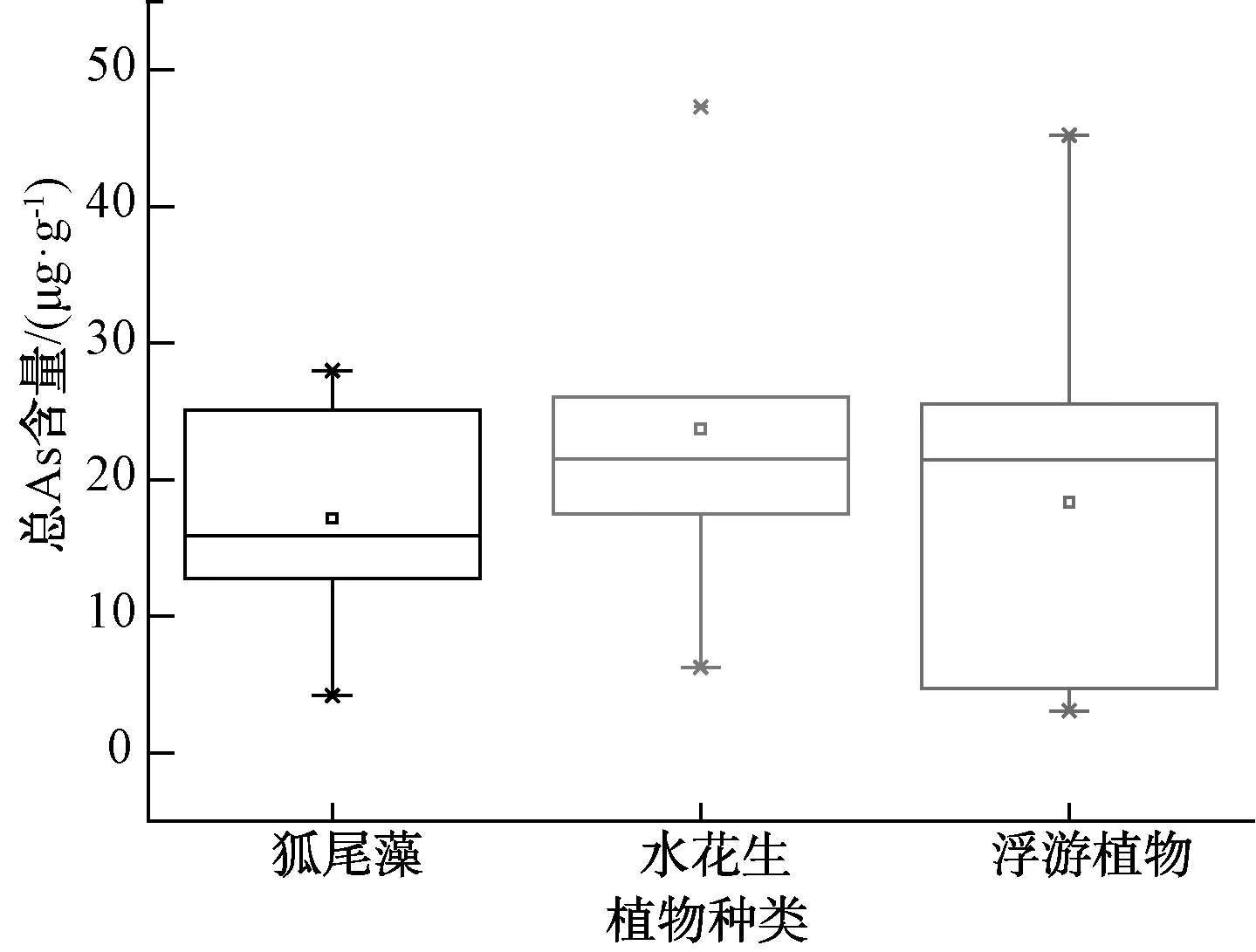

圖4 采樣區3種植物總As含量分布Fig.4 Concentration Distribution of Total As of Three Species of Plants in Sampling Area

陽宗海南岸區域植物總As含量如圖4所示,植物總As含量單因素方差分析如表3所示。

表3 陽宗海植物總As單因素方差分析Tab.3 One-Way ANOVA of Total As of Plants in Yangzonghai Lake

與文獻[3]狐尾藻總As含量(169±64) μg/g相比,本次植物樣品總As含量大幅度下降,可能與植物As富集水平下降以及近岸植物收割更新快有關;三種植物方差分析顯著性=0.706>0.05,表明三種植物總As含量差異無統計學意義,與文獻[3]相比,植物種類間富集水平差異變小,可能與本次采樣區域相對集中有關。

2.5 室內培養上清液及藻類As含量

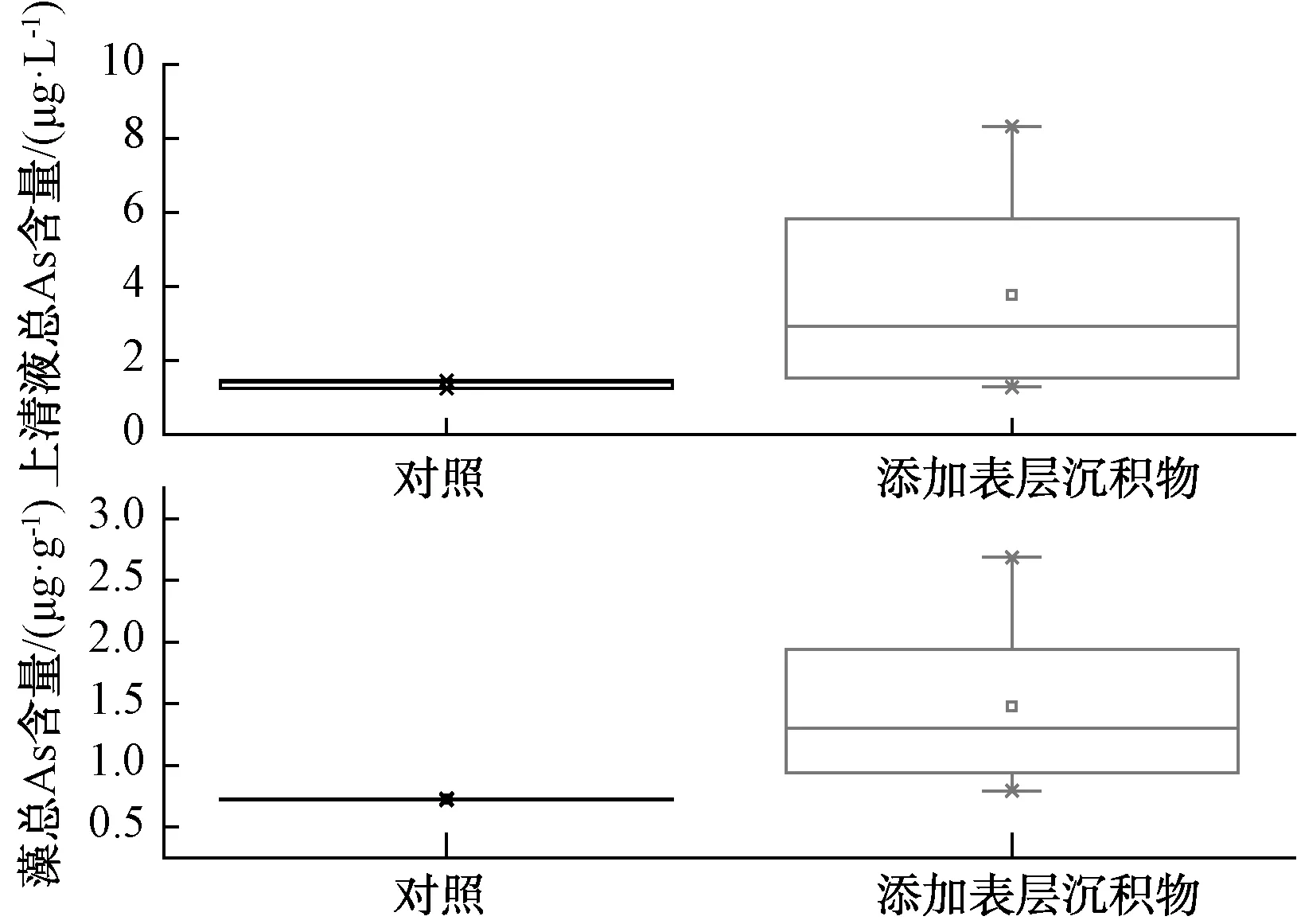

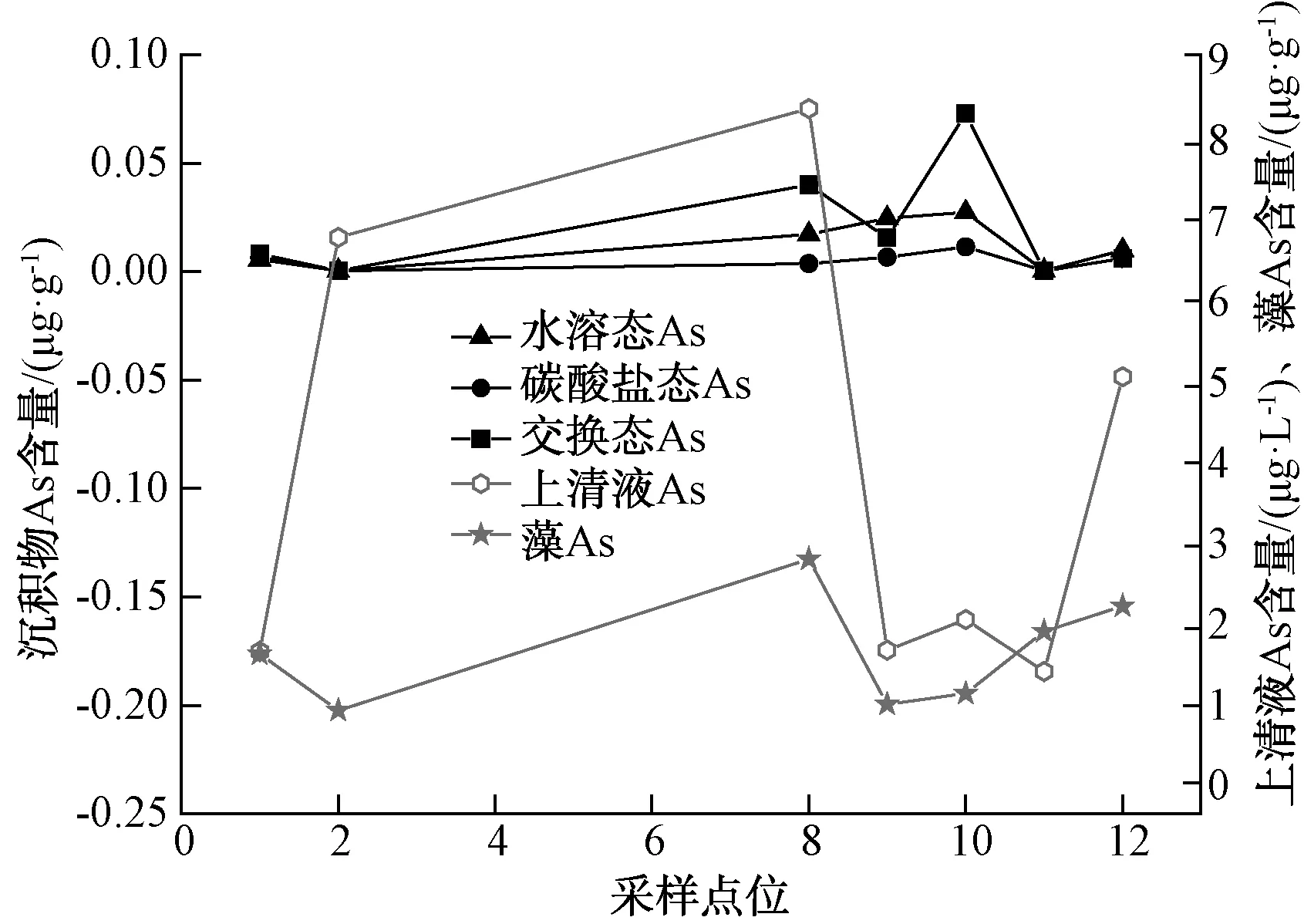

圖5 60 d培養上清液及藻總As含量分布Fig.5 Concentration Distribution of Total As of Supernatant and Algae in 60 days

培養前稀釋水樣(陽宗海水樣∶自來水=1∶3)總As濃度為1.48 μg/L,藻類總As含量為(0.65±0.32) μg/g。60 d室內培養后,加入表層沉積物水樣與對照上清液總As濃度及藻類總As富集量如圖5所示。加入陽宗海表層沉積物的上清液總As濃度為(3.78±2.68) μg/L,藻總As含量為(1.48±0.67) μg/g;對照上清液總As濃度為(1.38±0.11) μg/L,藻總As含量為(0.73±0.01) μg/g。加入表層沉積物后,水樣上清液總As濃度及藻總As含量平均值和標準差均有所升高。對上清液總As濃度及藻富集總As含量進行兩獨立樣本kolmogorov-smirnov秩和檢驗,上清液總As濃度統計量Z=1.292,P=0.071>0.05;藻總As含量統計量Z=1.477,P=0.025<0.05。說明添加表層沉積物后,上清液總As濃度差異沒有統計學意義,而藻總As含量差異有統計學意義。表明陽宗海表層沉積物As釋放對水體As濃度升高影響不大但對藻類As富集有顯著促進作用。

采用Spearman雙變量相關分析對沉積物表層各形態As之間以及各形態As與陽宗海狐尾藻總As含量、60 d培養后上清液總As及藻總As含量進行相關分析,結果如圖6、表4所示。

由圖6、表4可知,沉積物水溶態As、離子交換態As、碳酸鹽結合態As兩兩之間均呈顯著正相關(P<0.05)。其他形態As之間以及各形態As與植物As、培養上清液As之間相關性均不顯著,可能與As在沉積物-水-植物之間的遷移影響因素復雜有關。

圖6 沉積物-上清液-藻As相關性Fig.6 Correlation Analysis of As in Sediment-Supernatant-Algae

表4 沉積物、培養液、植物As相關系數Tab.4 Correlation Coefficient of Total As of Sediments,Supernatant and Plants

注:*在0.05水平上顯著相關

3 結論

(1)陽宗海南岸區域表層沉積物As形態分布與空間有關,但均以穩定性高的殘渣態、鐵錳氧化態為主;與文獻相比,表層沉積物水溶態、離子交換態等活潑形態As含量、植物總As含量及植物種類間總As差異性均有所降低;表層沉積物As釋放對水體As濃度升高影響不大,但對藻類As富集有顯著促進作用。

(2)As在沉積物-水體-植物之間的遷移、富集影響因素復雜,建議在陽宗海水體As常規監測的基礎上,加強水體生物總As監測以及As形態與生物總As富集量定量關系的研究,評估As經生物鏈富集對流域生態系統的影響。