低溫條件下組合式浮床脫氮效果研究

呂宣惠

(江蘇大眾水務集團有限公司,江蘇 徐州 221111)

生態浮床是根據無土栽培技術,利用水陸生植物生長修復黑臭水體、富營養化水體生態工程技術。近些年來,生態浮床因維護簡單、無占地、太陽能驅動和景觀美化效果好等特點受到普遍的關注[1]。傳統的生態浮床僅是依靠水生植物同化作用和根系微生物氧化分解作用去除水體中的污染物,個體植物矮小和枯黃,凈化效果較差。將污水生物處理中的生物載體引入生態浮床中并組建成組合式生態浮床,組合式生態浮床通過強化浮床系統中生物量的方法,增強了生態浮床的生態效應、環境效益,生態修復效果,并得到了大量的研究和工程應用[2-6]。

因為地表水體的低C/N比或內源碳不易降解使地表水體中的氮磷污染較重,組合式生態浮床沒有很好的解決這個問題,導致水體中的氮磷植物性元素生物脫氮和生物除磷過程受阻,水體富營養化不能得到有效控制和消除[6-7]。

但是目前國內外已有的研究主要側重于生態浮床的設計和凈化、植物搭配和優選、浮床凈化效果優化以及浮床對生態環境的影響等等領域[1,3,5,6,8,9]。而如何解決優質碳源缺乏提高水體脫氮除磷的效果鮮有報道,特別是低溫條件下的水體脫氮除磷難題。

基于低溫條件下生態浮床景觀和脫氮除磷效果雙重需要,本次試驗結合固相反硝化原理、無土栽培原理、生物反硝化原理等耦合在一起,構建了一種新型的組合式生態浮床[2]。改變了傳統組合式生態浮床植物根系和人工填料相對位置,將懸掛在浮體下面的填料調整作為植物生長基質,改善了植物根系生長環境,提高了基質表面微生物活性和微生物濃度,強化了植物生長效果和增加了浮床系統內的微生物量,提升了生態浮床的凈化效果和作用空間區域[2,5,10,11]。

本試驗選的水芹是冬春季節凈化重污染河道的經濟有效生物材料,水芹浮床在9.3~14℃水溫下對氮磷污染物都可以保持較高的去除率和較強的生命力[10-15]。同時選用玉米麩(農業廢棄物)作為基質,并對系統進行微曝氣,改善傳質效果。本試驗旨在研究改良的組合式生態浮床在低溫條件下的脫氮效果和機理,為水體修復和浮床工藝完善提供參考。

1 材料和方法

1.1 浮床基質

玉米麩:取自徐州市云龍區周邊農村地區玉米棒芯通過人工剪裁成約為1cm×1cm×1cm方形,表面粗糙較好,用自來水連續浸泡兩周(每天換水1次),消除玉米麩表面容易脫落的有機顆粒或組織內含物,防止試驗過程中出現二次污染,孔隙率約為68%,比表面積約為380m2/m3。輕質陶粒:表面粗糙,粒徑為5~8mm、孔隙率約為65%、比表面積約為360m2/m3。

1.2 生態浮床植物的選取與種植

水芹( Oenanthe javanica)試驗前將購自植物培育基地的水芹根系洗凈,并曝氣培育15天,試驗時將水芹育苗統一修剪為15cm,并移栽到生態浮床基質中。水芹露出填料高度約為8cm,其余埋在基質中,兩組生態浮床中水芹栽種間距(3cm)均相同。

1.3 原水

1.4 浮床組成和試驗方法

生態浮床由床體框架、水芹、基質組成。生態浮床床體框架使用能過水的塑料圓柱形水培籃,內徑為20cm,深度為18cm,每個水培籃內玉米麩或輕質陶粒填充量分別為3.5升,共2個。將其移入有效容積為100L的長方體水箱,構建生態浮床系統。

每組生態浮床設置3個平行的生態浮床,每個生態浮床中的基質、水芹、水質等保持相同,其中一組是以玉米麩為基質的組合式浮床(Integrated floating bed with corn flakes,簡稱IFB-CF),另一組是以輕質陶粒為基質的組合式浮床(Integrated floating bed with light ceramsite,簡稱IFB-LC)。使用風機進行水面微曝氣,使溶解氧維持在2.23~3.25mg/L;采用序批式處理的方法,分別于每次換水后的12h,24h,48h,72h,96h,120h,144h,168h取樣測量。在水箱的5處不同位置采集表層水樣,取混合后水樣裝入已滅菌的采樣瓶中,2小時內完成檢測分析。

1.5 樣品采集及分析

1.6 數據處理與分析

試驗數據經Excel 2010軟件處理后,運用Origin 9.0軟件作圖,并應用Origin對氮、磷降解過程進行數據擬合。

2 結果與分析

2.1 氮素轉化過程

2.1.1 生態浮床對氮素污染物去除效果

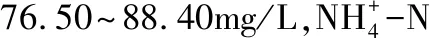

圖1 生態浮床系統中氮素污染物轉化和去除效果

由圖1(a)可見,隨著時間的推移,TN濃度顯著減少,而且IFB-CF對水體TN的去除效果要優于IFB-LC,兩者TN去除效果存在顯著性差異(p<0.05)。7天后,IFB-LC對TN總去除率為31.37%,而FB - CF去除率達到67.55%。

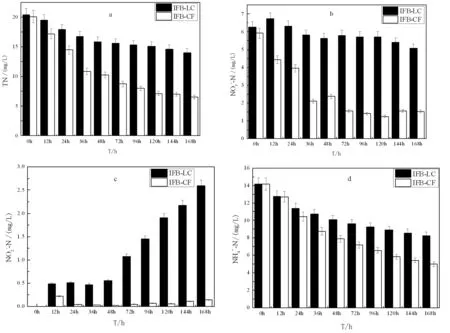

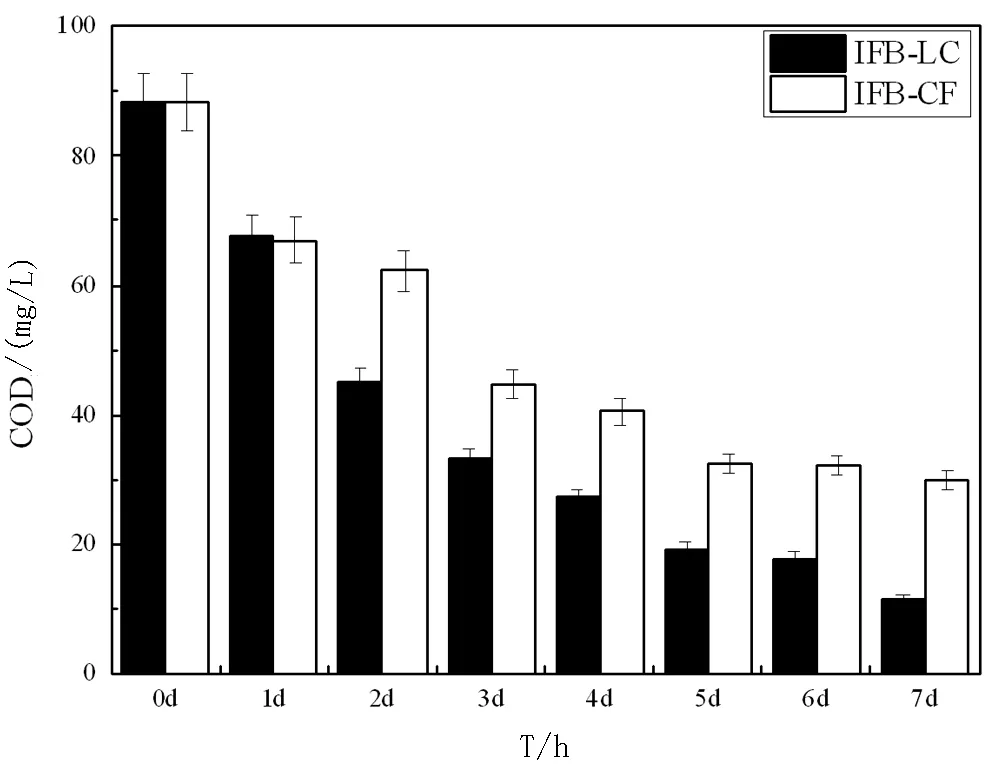

2.2 總磷(TP)去除效果研究

兩種生態浮床內TP的去除效果都呈現降低-增高-降低的變化趨勢(見圖2所示)。72h時,IFB-LC的TP濃度達到最低為0.86mg/L;96h時,IFB-CF的TP濃度達到最低為0.61mg/L。對比IFB-LC,FB-CF對TP的去除率最高點相對滯后。其主要原因是IFB-CF出現的Flavobacterium (解磷菌)豐度要高于IFB-LC。水芹對磷的吸收并非一直增加,當水芹對磷的吸收達到飽和點時,水芹自身不能對磷進行吸收,該現象與水芹植株中磷含量的變化趨勢相吻合。

圖2 TP濃度變化曲線

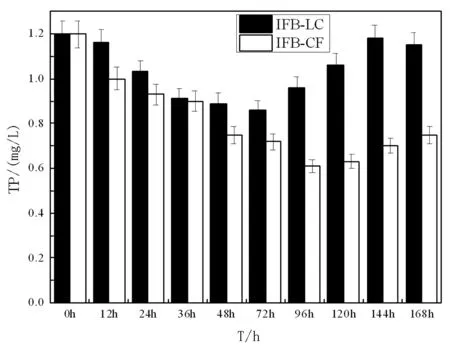

2.3 COD去除效果及分析

COD濃度隨時間的變化如圖3所示。IFB-LC和IFB-CF對COD的平均去除率分別為86.89%和66.06%。相對于IFB-CF而言,IFB-LC的去除效果較好。IFB-CF中有機物在被水芹、玉米麩表面生物膜吸收和降解的同時,玉米麩自身釋放有機物,相比于IFB-LC,IFB-CF增加了有機物的產出量,所以IFB-LC比IFB-CF對COD的降解效果要明顯。

圖3 COD濃度變化曲線

3 結論

(2)在對TP的監測中發現,IFB-LC對TP的最大去除率為29%,IFB-CF對TP的最大去除率為49%。TP的含量變化呈現先降低后上升的現象。水芹對磷的吸收并非一直增加,需要探究在對水體脫氮的同時,還需找到脫氮與除磷同步的最適點。