京城古玩市場的古往今來

梵雁平

有人說,古玩是老北京文化的縮影,這話是有一定道理的。京城的老頑主們便是老北京文化的見證者,他們精于古玩行當,對京城的古玩圈和淘古玩的規矩了如指掌。他們通常去的地方是琉璃廠、潘家園、報國寺,還有一些如城南舊貨市場、大柵欄等這樣的地方,頑主們也會偶爾光顧。

離我家最近的是報國寺古玩市場,市場位于城南廣安大街的報國寺內,主要是平民化的交流交易活動。這里周四、周六、周日人多,平時相對冷清。賣古玩的人來自四面八方,條件好一點的支個桌子鋪上布,放上賣的東西。條件差一些的,在路兩邊地面上打地鋪,把東西擺上。有的人賣幾十件東西,有的人只賣10件左右。這個市場所賣藏品琳瑯滿目、五花八門。

找尋報國寺古玩市場很容易,到了胡同口便能看到報國寺的牌樓。牌樓內外甚至延伸到街面上的一側,都有擺地攤賣古玩的人。一大清早起來,這里便熙熙攘攘。曾經多是北京老頑主來這里轉悠,看好了東西殺價。后來,喜歡文玩的年輕人多了起來,每到周末也有很多青年人來這里淘東西,使古老的市場呈現出新鮮的風貌。

報國寺正門

通常還有很多京外玩家來這里走走瞧瞧,有穿著西服革履的、有穿著大褂子黑布鞋的,這些人通常敢殺價,但也出手闊綽。有些攤主死不讓價,趕上運氣好時可以一天賺一大筆。

我對報國寺古玩市場印象最深刻也最喜愛,也許是因為市場與報國寺景區相融合,有著寺院文化底蘊相映襯,有些深沉古舊的味道。如今新興在樓宇間的各種古玩商品市場,相比報國寺,總是感覺少了些什么,就像再好的電影制作也沖抵不了電影愛好者對古老影像膠片的喜愛。如今再來報國寺,能感受到的只有情懷,古玩市場已搬離舊址不復存在,一切只成追憶。

下面再說說琉璃廠,它位于和平門,全長約800米,是一條聞名中外的傳統文化街市。琉璃廠源起于清代,當時各地來京參加科舉考試的舉人大多集中住在這一帶,因此在這里出售書籍和筆墨紙硯的店鋪較多,最終成為一個買賣傳統文化作品的中心。琉璃廠是老頑主常去的地方,如今中外游客來北京,對文玩字畫感興趣的也都會來琉璃廠或潘家園逛一逛。過去老北京古玩行講究不同的買賣在不同的地點開鋪。像“掛貨鋪”一類的基本都開在花市一帶,店里賣的東西比較雜。專營印章、字畫、瓷器的古玩店,大多開在琉璃廠、地安門、東四、西四一帶。

對于古玩商而言,琉璃廠是塊風水寶地,京城第一家私人古玩店“賢燕堂”便是開在這里。當時的琉璃廠聚集了很多古玩行里的高手,有陶瓷專家徐震伯、玉器珠寶商王春霖,還有玩字畫的張有光。那個時候,這些民國遺老遺少被一些古玩店請來幫著“掌眼”。

報國寺和琉璃廠是京城人士熟悉的古玩市場,對于京外人士,潘家園的名號是最響的。市場位于北京東三環,在20世紀初,潘家園還并不存在。當時的古玩交易市場,琉璃廠、大柵欄等地已經是聲名在外。過去潘家園古玩市場滿是地鋪攤位,如今的市場很成熟規范,分為地攤區、古建房區、古典家具區、現代收藏區、石雕石刻區,主要經營各種舊貨、工藝品及古玩,這里是品類最多的收藏品市場。

昔日報國寺市場門口因為人多,擠滿了攤位

聽父親講,很多年前,喜歡古玩的人都會一大清早天未亮時來潘家園淘東西。各自都拿著小手電,彎腰俯身,循著攤位挨個篩東西。碰到看上眼的,拿小手電照來照去,看準了談好價就出手,即便回家細打量時才知打眼了,也不可反悔。那時的潘家園,對于頑主來說,只要辛苦些還是可以淘到貨真價實、物有所值的玩意兒。現在是很難再淘到珍品了,好的東西一般都是在行里易手,常人難以親眼目睹。行里人對于好的東西,都清楚其身世和來龍去脈,包括這物件原來是哪位藏家的藏品等,他們對這些信息都了如指掌。所以,即便有些寶貝,少有商家會在明面上擺著,大多在店里深藏,尋常人通常是看不到也買不到。對于愛淘的玩家來說,樂趣因此也少了許多。

相比當下,還是老北京的古玩店更有味道些,店主注重氛圍的營造,服務員會穿著傳統馬褂或旗袍出來招呼客人。店里會放著古箏演奏的民樂,讓人感覺置身其中似乎是穿越時空,進了民國時期的古玩店。店面雖然不大,也會給客人備好茶飲。

老頑主愛聊天,不論是否買到可心的東西,進了哪家店都會和店主聊一會兒,打聽些古玩的出處,聊些文玩的樂趣,交流些收藏心得。

雖然老北京的古玩市場多,但每個市場都有自己的規矩,而且市場之間也形成一個不成文的制度,就是誰也不能賣別的市場的“長手貨”,比如在大柵欄買不來古董字畫,在琉璃廠買不來珠寶。

除了這些正規的古玩市場,頑主們也常愛去些舊貨市場淘東西。舊貨市場,顧名思義是賣舊貨的地方,這舊貨中或許就有些值得收藏的玩意兒。我家不遠就有個城南舊貨市場,在京城是有些名氣的。市場里售賣的東西很齊全,按照老北京人話講,年輕人想結婚,除了媳婦和房子,其他的都能在這市場買到。而那些來淘寶的人,也大多會不虛此行,滿意而歸,因為老物件兒在這里只有想不到,沒有買不到的。

這里離家近,父親曾經閑時常愛來此溜達,買些章印和玉石。若是偶然淘得一枚上好的閑章,父親很高興,就嘮叨著:“南方人愛玩章料,北方人愛玩各種手串。章料在北方因為不受關注,即便是明清時期名人的印章賣得也不貴,遇到喜愛的應該多淘些。章印方寸之間見乾坤,值得多學習探究。”父親買的印章中刻有閑情寄語、花鳥魚蟲、草木山水,既有名人閑章,也有不知名的印章。這些印章章料既有青田石、壽山石,也有昌化石、巴林石。在這些石料中,我并不感興趣的是青田石,但父親卻說篆刻家往往更喜愛青田石,因為其硬度適中適合雕刻。普通巴林石刻線條細膩的元朱文比較適合,昌化石因其多夾雜砂釘,篆刻比較難。

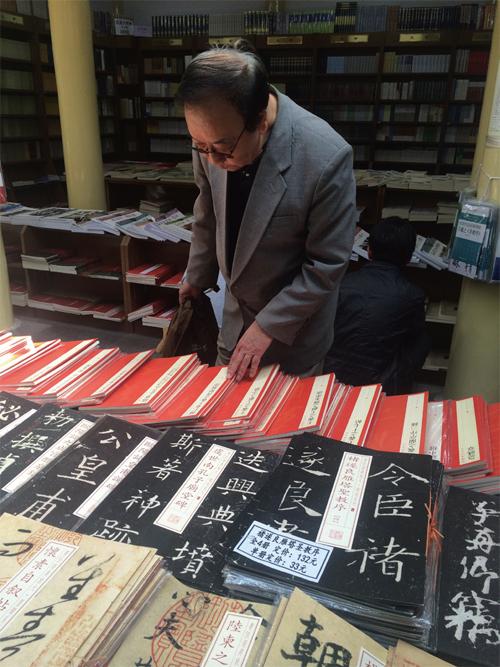

書畫愛好者還能在琉璃廠與自己的愛好“親密接觸”

自從疏解非首都功能,舊貨市場命運多舛。因舊貨市場多缺乏規范管理,有些雜亂又有安全隱患,市場被關停。賣主們都各自尋出路,有些人會每日清晨5點至7點鐘聚集在蓮花河畔兜售玩意兒。上班的人流漸多時,賣主們為了不影響交通也就散了。

曾有人探究為什么老北京的古玩市場一片繁盛的景象,這必然與京城文化和特定的環境背景有關系。尤其是到了20世紀初,隨著清朝的敗落,宮廷里有很多珍貴的文物流散到民間,繁榮了古玩市場。

鄒靜之先生曾寫講述古玩故事的《五月槐花香》,他說這是一部自己重新審視北京文化的作品:“古玩是有靈性的物件,好像一個時光隧道,接觸古玩行越多,就越覺得應該重新看待老北京遺存的八旗文化。‘平安收古董,亂世藏黃金,玩之中沉著的處事態度、道德底線與文化追隨感是很微妙的東西。古玩行完全可以說是老北京文化的縮影。”

今天,倘若在這些古玩市場閑逛游走,在攤位前認真打量佝僂的老者背影、門楣下掛著掐絲琺瑯工藝的精致的鸚鵡鳥籠,抑或是泛黃毛邊的紙張書籍和瓷器碎片,都會讓人感懷難能可尋的老北京記憶。幸運的是,古玩文化在當今得以傳承,并依然得到人們的喜愛。

(編輯·郎永)

33217829@qq.com