10世紀華北地方士人活動諸層面:以柳開家族為線索

閆建飛

摘要:柳開家族是10世紀華北典型的地方士人家族。家族成員任官既有文職、武職,亦有由文轉武者。柳開父輩任官中朝廷除授與幕府辟署者交錯,仕宦區域集中于魏博六州;兄弟子侄輩則均為朝廷除授之官員,任職區域遍布全國。這兩點反映了10世紀華北地方士人家族發展的一般情況。唐末五代世亂之下,地方士人或逃亡隱居,教授鄉里;或因仕途狹窄,為求仕進被迫由文轉武,效力軍門,尤以服務藩鎮幕府者居多。到了宋初,隨著國家統一、文治興起,士人仕途前景廣闊,隱居不仕者紛紛應舉出仕。同時,五代宋初朝廷逐漸收回地方人事權力,幕府僚佐也基本轉變為朝廷命官。以柳開家族為線索,我們可以觀察到地方士人政治抉擇、家族發展的諸多層面及其與時代變遷的復雜關系。

關鍵詞:柳開家族;華北;地方士人;科舉;教育

10世紀即唐末五代宋初是中國歷史上最動蕩多變的時期。自20世紀初內藤湖南提出“唐宋變革說”,這一時期作為唐宋變革的關鍵時期,一直是學界關注的重點。不過相對而言,學者們對政治、制度等的變動著墨較多,對參與其中的政治人群關注有限;對政治人群的關注又多集中于高層文武官員,對地方士人的動向注意較少。事實上,地方士人的活動與時代變遷的關系非常密切,對他們的研究,既可以展現動蕩多變的時代背景下地方士人的生存狀況,也能加深我們對地方士人活動與時代變遷之復雜關系的理解。

10世紀華北士人的研究中,與本文關系密切的集中在兩個方面,一是世亂背景下士人的選擇。趙效宣討論了唐末五代逃亡至前蜀、南唐以及留在北方的士人在入仕與歸隱之間的抉擇。羅宗濤將唐末詩人唐亡后的選擇分為眷念舊朝、出仕新朝、投靠方鎮、隱居、出家五種,簡要分析了不同選擇的原因。李定廣將唐末五代士人分為蹭蹬于科舉、傳食諸侯、隱遁世外、宗教謀生、屈節謀生、以詩謀生六種。以上研究以趙效宣之文最值得注意。二是對五代宋初士人的政治素質、忠節觀念、士風的研究,主要批評他們政治素質低下、忠節觀念淡薄、名利色彩濃厚,總體評價較低。鄧小南注意到,經過唐末五代的滌蕩,文武之間的交匯與再造,文臣的家世背景淡化,吏能突出者崛起。文臣能力素質的轉變和內部的調整,為北宋文臣群體的形成提供了條件。可以看出,既有研究偏重于世亂背景給士人帶來的消極影響,只有鄧小南注意到世亂背景下士人自身角色的調整以及能力素質的轉變。

基于以上情況,筆者打算在趙效宣、鄧小南之文的基礎上,以柳開(947-1000)家族為線索,討論地方士人活動諸層面,藉以觀察地方士人如何調整自身角色以適應時代變化,進而呈現地方士人活動與時代變遷之間的復雜關系。柳氏家族并非士族高門,對當時政治的影響亦微乎其微。選擇柳氏家族,是從兩個方面考慮的:一是柳氏家族主要活躍于五代宋初,活動區域集中在河北魏州,出任職位以藩鎮幕職官和州縣官為主,是當時華北典型的地方士人家族;二是從材料上說,柳開《河東先生集》中保留了不少柳氏家族成員墓志,是五代宋初比較罕見又相對完整的地方士人家族材料,展示了當時地方士人活動的諸多面向,對于觀察地方士人的政治、文化活動,提供了重要線索。

一、材料交代

柳開是宋初文壇重要人物,一向被視為宋代古文的開創者,學界研究也主要從這方面著眼。此外,伍伯常、陳峰注意到柳開身上的豪俠色彩,以柳開為中心,討論了宋初北方兼具文士、豪俠雙重色彩的一批“武質化”文人,以及士林的豪橫之氣。可見學界對柳開的研究集中于其個人,極少涉及其家族;研究時段集中在柳開活動的宋初,對五代背景亦缺乏足夠關注。與之相較,筆者主要討論五代宋初柳氏家族的發展。

柳氏家族材料集中在柳開《河東先生集》中。今略作梳理,以備討論:

二、從柳開家族看地方士人的仕宦情況

從仕宦上看,長期任職于幕職、州縣官的柳氏家族并非五代宋初重要家族。不過,通過討論柳氏家族的仕宦情況,可以了解當時地方士人在文與武、藩鎮與朝廷之間的流動。

(一)柳開家族仕宦情況

柳開曾祖柳儉、祖父柳舜卿皆不仕,家族為官始于父輩,承翰、承啕、承陟三人人仕。據《柳承翰墓志》,后唐莊宗與后梁對壘河上時,承翰“捧帝硯筆,出入戰中”。同光元年(923)莊宗滅梁,“分賞從臣,乃一命湯陰也”,出任相州湯陰縣主簿。當時年僅十余歲的承翰能服務莊宗,應與柳氏為魏州大族有關。《柳承翰墓志》言:“(柳)開王父諱舜卿,隱居鄴,人號‘柳長官者,謂其德行人伏若邑郡長官也。”“柳長官”之稱號不論是否靠德行獲得,都表明“家雄于財”的柳舜卿對本地事務有較強的干預能力。莊宗將承翰招入帳下,正是為了籠絡本地大族柳氏。

同光四年二月,魏博軍亂。三月,討叛的蕃漢馬步軍總管李嗣源被亂軍劫持。不久李嗣源“由相趨洛”,開始與唐莊宗爭奪帝位。當時“兵寇如草,破蜀誅帥,下競奔亂”,時任相州湯陰主簿的柳承翰“供迎收安,獨先而完”,供給李嗣源軍隊、安定當地局勢有功。李嗣源即位后,得賜緋衣銀魚袋。此后承翰任魏州南樂縣主簿,長興年間為遼州和順縣令。當時石敬瑭為河東節度使(932-936年在任),想要將承翰招入幕府,承翰“察石志異,秩滿潛歸”,除澶州臨黃縣令。又改衛州錄事參軍,歷沼州臨沼、魏州南樂、魏州冠氏縣令,顯德年間再為南樂縣令,建隆年間改魏州元城縣令。乾德元年(963),承翰上書宰相,“求一通籍官終其老”,次年拜監察御史。乾德三年,宋太祖召見日:“淮泗居東南,水陸叢委,吳臣未來,越民未歸,郡刺史多惡政。朕方制削諸夏,州立通判,爾去為朕先之,區境將用爾同理也。”由是承翰改“泗州兵馬鈐轄、通判州事”。同年五月十日病逝任上。

與柳承翰仕宦遍及各地不同,柳承啕主要在魏州任職。據《柳承啕墓志》,后唐宋王李從厚為魏博節度使時(931-933年在任),承昀在其幕府“主箋奏”。長興四年(933)十一月,秦王李從榮舉兵被殺,二十二日,唐明宗命宣徽使孟漢瓊赴魏州征李從厚入覲。當時內外形勢洶洶,承昫對元從都押衙宋令詢言:

竊聞帝疾彌亟,秦王夷戮,今一單使征王,王即挺身往焉,未為利也。大臣奸豪,賡相結附,但茍其身,不顧于國。王如是至,必孤坐宮中,但能為名曰君,而實為臣于諸權也。與公事王,復何得見王面乎?將天下安危未易知耳!不若盡率府兵,步騎齊發,按甲徐行。若必迎嗣君,命禮來之,王至未晚;彼若動非其禮,吾兵在衛,強者縶之,亂者剪之,而后遵上先旨,不為失耳。承昫指出,當時明宗將死,朝廷大權掌握在樞密使馮赟、朱弘昭等人手中。假如李從厚孤身赴洛,很可能被馮赟等架空,其舊臣欲見李從厚一面恐怕都不可得。此后的形勢發展的確如承昫所言。二十六日,明宗去世。二十九日,承昫與宋令詢隨李從厚至洛陽。十二月初一,李從厚即位。不久,李從厚舊臣“悉為馮贊、朱弘昭輩遠之”。十四日,宋令詢被朱弘昭出為磁州刺史,“帝不悅而無[如]之何”。柳承昫未得官,直接返魏。應順元年(934)三月,鳳翔節度使李從珂起兵,唐閔帝李從厚逃奔衛州,宋令詢“日令人奔問。及聞帝遇害,大慟半日,自經而卒”,是唯一為李從厚盡節者。

承昫返魏后,所任職位不詳。后周廣順年間,承昫“為有司主兵騎”。當時侍衛親軍馬步軍都指揮使王殷為天雄軍節度使(951-953年在任),承昫“外女弟劉”(承昫母劉氏外甥女,即承昫表妹)為王殷妾,故王殷視柳氏為姻家。王殷自恃有擁立周太祖郭威之功,又兼侍衛司長官,“恃功專橫,凡河北鎮戍兵應用敕處分者,殷即以帖行之,又多掊斂民財”。廣順三年(953)十二月,郭威以將行圜丘大禮,下詔王殷入覲。對于是否入朝,王殷十分猶豫,私下咨詢承昫:“上召吾,往可也?不往可也?”承昫不答。王殷曰:“汝不言,是吾往可也。”王殷到達開封,很快被誣謀反處死。對此,承昫解釋道:

鄴自唐莊宗后,歷變叛非一,生民破散。今主上英武,不類晉漢。殷將不行,必須作亂,戈甲一臨,城潰族滅,非唯連我之家,其惟動國興戎,憂撓中夏。殷起,即止殷不利耳,吾豈以茍殷一身而反為國害乎?所以吾不答殷,以安家國也。

承昫指出,假如其勸王殷不赴覲,王殷就必須起兵作亂,不僅柳家會受牽連,亦會“動國興戎,憂撓中夏”。出于安定家國的考慮,承昫不答王殷。這說明,地方士人對藩鎮與朝廷力量對比的變化有清醒認識,明確意識到,當時中央已完全確立起對地方的軍事優勢,朝廷“戈甲一臨”,魏州只會“城潰族滅”。在這種情況下,地方士人安定當地的考慮就會優先于對節帥個人的效忠;假如效忠節帥的同時必須對抗朝廷,他們很可能放棄對節帥的忠誠,向朝廷靠攏。

王殷被殺后,鄆州天平軍節度使符彥卿改鎮天雄,承昀在符彥卿幕府為都孔目官。乾德三年(965),卒于任。

柳承陟仕履不詳,墓志題名為“攝大名府戶曹參軍”,當是天雄節度差攝。

柳開兄弟中,最早入仕者為承晌長子肩吾。肩吾初名震,因柳開改名肩愈,從之改名。開寶三年(970),知制誥扈蒙權知貢舉,肩吾中第。隨后“獻文章闕下,即授大名府法曹參軍”,又改舒州團練推官。開寶八年改將作監丞、知永州。還遷左贊善大夫、知郢州。郢州卸任后,雍熙元年(984)十一月卒于唐州其岳父彭文矩家。

柳肩吾諸子中,柳浞淳化三年(992)登進士第,授蘇州長洲縣主簿。四年,改中牟縣尉,此后任官不詳。柳灝、柳沆亦登進士第,“灝秘書丞”。

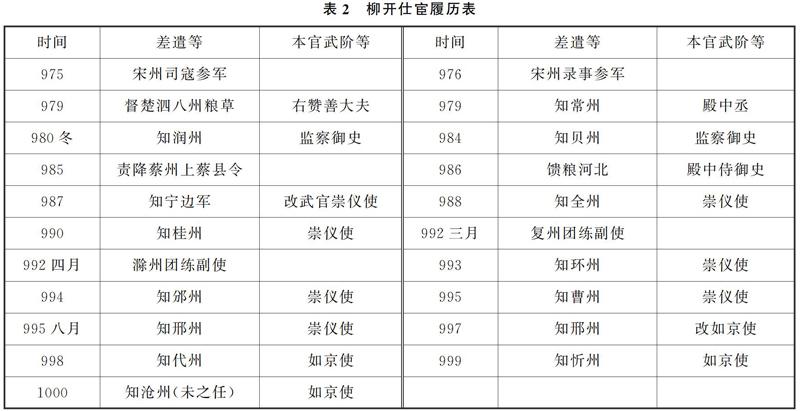

柳開是兄弟中第二位入仕者。開寶六年登進士第,兩年之后釋褐宋州司寇參軍。柳開仕履,祝尚書《柳開年譜》述之已詳,今據以制表如下:

柳開有子涉,咸平三年因柳開去世,被錄為三班奉職。柳涉后來遷居荊南,仕宦止于皇城使。

柳肩吾、柳開之外,柳閔、柳閏亦入仕。柳閔為承贊之子,承贊早卒,養于承翰。太平興國二年(977)中進士第,授沂州沂水縣主簿。四年,運送糧草有功,被授予昭義軍節度推官。九年八月病死。柳閏事跡不詳。至道二年(996),柳開葬父兄時,柳閏為魏州永濟縣主簿。

以上是史料所見柳開家族仕宦基本情況。柳氏家族成員任職多為幕職、州縣官,最高不過知州,可見并非顯赫。除此之外,柳氏家族仕宦有兩點值得注意。一是家族成員中,既有文官,亦有武官,還有由文轉武者。二是以北宋建立為界,此前柳氏家族成員既有幕府辟署者,也有朝廷除授者,仕宦地點主要在天雄軍六州境內;此后則均為朝廷除授之官,任職區域遍布全國。這兩點反映了10世紀華北地方士人家族發展的一般情況,對于了解地方士人的活動十分重要,有必要進一步討論。

(二)地方士人的文武抉擇

黃巢之亂的爆發,尤其是廣明元年(880)黃巢陷兩京后,唐帝國陷入全面動亂,唐軍與黃巢軍之間、藩鎮與藩鎮之間的戰爭持續不斷,社會各階層都被卷入戰亂,其中士人的動向尤其值得注意。唐自中葉以降,文武分途日趨明顯,士人家族與武將家族的仕途也逐漸涇渭分明。文人不習武事,武人不嫻筆墨,成為常態。劉崇遠云:

世之清平也,捂紳之士率多矜持儒雅,高心世祿,靡念文武之本,群尚輕薄之風。蒞官行法,何嘗及治?由是大綱不維,小漏忘補,失民有素,上下相蒙。

這樣一種士林風氣,使他們面對黃巢之亂和隨后的全國動亂時,明顯缺乏足夠的應變能力。高居廟堂的衣冠清流,無力挽救垂死的大唐帝國;居于地方的士人家族,也無力自保,維持鄉里穩定。戰亂之下,逃亡成為許多士人的無奈選擇。士人或“逃難汾晉間”,依附河東節度使李克用;或亡入巴蜀,“多欲依(王)建以避亂”;或“南趨衡岳下”,“藏跡于荊楚間”。逃亡之外,隱居也成為不少士人的無奈選擇。士人或因“黃巢犯京師,天子幸蜀”,“竄伏窟穴,以保其生”;或因藩鎮混戰,中原多難,“縮影竄跡,不復自顯”;或因白馬之禍,“衣冠自相殘害”,心灰意冷,隱居不仕;或因軍閥殘暴,黥涅士人,披緇人道,“多為僧以避之”。

世亂之下,士人既有選擇逃亡、隱居消極應對者,亦有調整自身角色、主動適應者,不少士人將戰亂視為改變自身命運、獲取仕進的契機。唐末動亂摧毀了原有的統治秩序,割據勢力紛紛崛起,成為唐末政治的主角。在這種情況下,效力藩鎮成為士人最主要的出路。士人或“傳食諸侯”,為之僚佐;或“自效軍門”,改署右職。柳氏家族中,柳承陟是藩鎮差攝的文職僚佐;承昫是效力軍門、出任武職者。士人出任藩鎮僚佐并非唐末五代特有的現象,相較之下,這一時期士人由文轉武的現象更值得注意。

就既有材料來看,廣明元年黃巢陷兩京后,由文轉武、效力軍門的例子明顯增多。世亂之下,“吏才難展用兵時”,士人仕進之途驟然狹窄,要想獲得仕途發展,自效軍門、由文轉武成為迫不得已的舉動。如孫彥思(865-916):

公幼尋經典,長值干戈,四海多艱,中原無主,是以捐文習武,許國忘家。自始及終,從□至□,擁驍銳數千之眾,匡淮海三十余年。

又西方再通:

挺生時杰,克守家風。屬以巨寇興妖,中原版蕩,謂儒雅安能濟國,非武藝不足進身。遂擲筆以束書,乃成功而立事。終于定州都指揮使。

孫彥思、西方再通二人家世為文官,黃巢陷兩京后,為求仕進,均由文轉武。廣明元年九月,黃巢軍渡淮入河南,家世文官的汴州雍丘人王璠“見機而作,順命承時,遽脫儒冠,俄就武略”,由文轉武,加入黃巢軍。李濤“涉書史,會唐末四方盜起,乃投筆從軍。光啟三年,秦彥囚高駢,濤從(楊)行密舉義,列八寨維揚西”。烏震“少孤,自勤于鄉校。弱冠從軍,初為鎮州隊長,以功漸升都將”,成為成德節度使王镕重要部將。天復三年(903),朱溫舉兵擊平盧軍節度使王師范,“少好書傳,嘗詣長白山講肄”的高漢筠,“乃擲筆謁焉,尋納于軍門,未幾,出為衛州牙校”。幽州節度使劉守光“不喜儒士”,“少通《左氏春秋》”的張希崇,為求仕進,“乃擲筆以自效,守光納之,漸升為裨將”。

同樣是效力軍門,由文轉武者的處境比出任藩鎮幕職官者要艱難許多。文職幕職官或掌文翰,或處理行政、財政事務,負責的是士人(包括文士和文吏)相對熟悉的領域,他們也往往因此得到府主認可、器重,嶄露頭角。而由文轉武者施展的平臺卻是沙場,要與赳赳武夫在戰場一爭高下,缺乏武力和軍事經驗的他們,很難從金戈鐵馬中脫穎而出。因此,唐末五代,由文轉武的士人雖不在少數,但能藉此發跡者并不多見。

由文轉武,作為士人應對世亂的方式,首先影響的是士人個人。與單純的武將、文臣相比,由文轉武者對文武之事都相對熟悉,個人能力素質相對全面,這使他們能夠適應的職位較多,不少人在文武之間多次轉換。如李瓊“幼好學,涉獵史傳。杖策詣太原依唐莊宗,屬募勇士,即應募”,由文轉武。在軍中與周太祖郭威等十人約為兄弟,郭威“與瓊情好尤密”。后漢時,樞密使郭威討河中叛將李守貞,“乃解瓊兵籍,令參西征軍事”,平叛后“授朝散大夫、大理司直”,李瓊又由武轉文。后周時,李瓊先后出任內作坊使、濟州刺史、沼州團練使、安州防御使等武職,再次由文轉武。宋初,“召為太子賓客”,由武轉文。建隆三年(962),上章請老,以武官右驍衛上將軍致仕。崔琳(881-938)自稱出自清河崔氏。莊宗入魏后,先后出任魏州冠氏縣尉、博州堂邑縣令、魏州永濟縣令。同光元年(923),“以材器自如,清濁靡間,因授邢州都孔目官,次遷鄴都前職、曹州司馬”,由文轉武。天成年間,萊蕪監使滿任后,“解印到闕”,“以世儒,乞就文資,因授朝散大夫、檢校駕部正郎(郎中)、行汴糾(錄事參軍)”,又由武轉文。汴州錄事參軍任期未滿,丁憂在家,“未終喪制”,起復“授三司都勾,加銀青、檢校大戎(兵部尚書)。次轉檢校右揆(右仆射),又遷密院都承旨、檢校左揆(左仆射)、右領軍衛將軍”,再次由文轉武。最后出為“義武軍節度副使、權易定事”。李瓊、崔琳一生在文武之間多次轉換,仕進之路大大拓寬。

其次,由文轉武影響到家族成員在文武方面的選擇,使家族成員的仕途呈現出文武并進的態勢。以柳開家族為例。柳氏家族本是魏州地區的普通士人家族,后唐時柳承翰以文臣出仕;柳承昫以武臣出仕,在魏州任職三十余年。這種情況使家族成員對文武之事都相對熟悉,對文武職位亦無偏見。柳承翰言:“載金連車,不如教子讀書;彎弓騎馬,功成無價。”認為文武素質都十分重要。柳開兄弟輩和子侄輩依然文武并進。柳開四十歲時由文轉武,其兄弟柳肩吾、柳閔、柳閏均為文職。柳開子柳涉以三班奉職入仕,為武官,最后升為皇城使;柳肩吾三子則以進士入仕,出任文職。五代宋初,像柳氏這樣文武并進的家族,不在少數。

第三,由文轉武,所影響到的絕不僅僅是士人及其家族,他們身邊的武人也會受到影響。如李瓊,在軍中與周太祖郭威等十人約為兄弟,

周祖與瓊情好尤密,嘗過瓊,見其危坐讀書,因問所讀何書,瓊曰:“此《閫外春秋》,所謂以正守國,以奇用兵,較存亡治亂,記賢愚成敗,皆在此也。”周祖令讀之,謂瓊曰:“兄當教我。”自是周祖出入常袖以自隨,遇暇輒讀,每問難瓊,謂瓊為師。

《閫外春秋》為唐李筌所撰,“起周武王勝殷,止唐太宗擒竇建德,明君良將、戰爭攻取之事”,為戰史故事。郭威作為武將,對此頗感興趣。但其開始讀書,卻是因為由文轉武者李瓊的直接影響。

唐末五代士人的自效軍門與被接納,引起的是文武雙方的改變與調整。就文人來說,當時的仕進之途主要是由文轉武或出任文職僚佐,其中有文翰表奏之才或吏能突出者最受重視。這一方面壓縮了普通儒生文士的仕途空間,另一方面迫使文士更重視吏能。就武人來說,首先是在擴張自身權力的過程中,認識到文人(首先是文吏)在治事參謀、行政運作中的重要性,加上文職僚佐和由文轉武者的影響,不少武將開始著意接近士人,甚至讀書習文。文武雙方的“交匯”、士人能力素質的轉變,為宋代文臣群體的形成提供了前提條件。

不過需要指出的是,這一時期盡管文武互動增多,但文武隔絕、對立乃至敵視的現象仍廣泛存在,這與唐代文武區分方式的變化密切相關。葉煒指出,所謂“文、武之分”,可分為品職制度與個人出身、資質兩個層面。唐前期的區分標準主要是職事官和階官體系;但唐后期隨著軍功濫授,武職事官和武階官嚴重貶值,武官開始通過檢校官、試官、攝官等方式與文臣共享文職事官和文散官,由此文武區分更多依賴官員個人出身和資質,這使文武群體的區隔乃至敵視日漸嚴重。五代宋初文武互動的增加,也未能真正改變這一狀況。北宋中后期以文制武、重文輕武等局面的形成,亦與此有莫大關系。

(三)從幕府僚佐向朝廷命官的轉變

五代時期,柳開家族中既有幕府僚佐,亦有朝廷命官,主要居住、仕宦于魏州;到了宋初,柳開兄弟子侄輩均為朝廷命官,已很少在魏為官,仕宦散布全國各地。要討論這一問題,須與節帥的地方經營結合起來。

在節帥的地方經營中,有兩類士人值得注意:一類是隨府幕職官,他們長期追隨節帥,深得節帥信任,是使府運作的核心;另一類是像柳開家族這樣的本地士人,他們長期居住、仕宦于當地,對當地情況十分熟悉,是節帥經營地方必須倚重的力量,研究者注意到,唐后期河北士人較少見于記載,中舉者亦少,這固然與河北“胡化”及戰亂帶來的尚武之風導致習文者減少有關;更重要的原因在于,由于藩鎮割據,河北士人仕宦長期局限于當地,很少任職中央或其他地區,封閉性較強,很難進入研究者視野。《孔謙及妻劉氏王氏合葬墓志》言:

昔者天寶末,祿山自燕薊犯順,四海沸騰,首尾六七十年。逆者帝,大者王,小者侯,跨裂土疆,各各自有,是以地產翹俊,不復得出境而仕矣。直至天祜初,洎偽梁世亦然也。

由于安史之亂以來的割據局面,河北士人“不復得出境而仕”,直到后梁依然如此。《柳承昫墓志》亦有類似記載:

安史橫逆,唐天子弗督河朔二百年。魏近夸傳羅紹威牙中盛大,文武材士出其土,必試府下諸吏以起家。至我太祖清夷區極,厥俗漸易。

天雄軍文武材士“必試府下諸吏以起家”,可見他們基本服務于藩鎮幕府。柳開甚至認為,這一現象直到宋太祖時才逐漸改觀。這與其他地區士人多以幕府為跳板,之后被重新納入中央銓選有很大不同。唐末五代梁晉相爭,夾在其中的河朔藩鎮自治局面漸次被打破,河北士人開始流布四方。天祐三年(906)幽州節度使劉仁恭為救援滄州,發管內所有男子從軍,士人亦“黥其臂,文曰‘一心事主”,導致盧龍士人“例多黥涅”,被迫由文轉武,或“伏竄而免”。幽州地區的文人流亡相繼,不少進入其他地區節帥幕府。唐末五代幽州地區的士人十分活躍,正與此密切相關。學者們指出,五代時期來自河北地區的文臣武將在政權內部的比例不斷提高,至后周已經超越河南、河東等地。這正是由于河朔割據的打破,為河北人材的流動以及仕宦中央提供了條件。

地方士人尤其是唐后期的河北士人仕宦局限于當地,形成“魁壘之士多在外藩”的局面,一方面是藩鎮割據導致的,另一方面在當地世代為官的他們,又是藩鎮割據的重要支柱。要想改變這種局面,在努力打破河朔藩鎮割據的同時,朝廷還必須完全掌握地方人事權力。柳開家族成員中,柳承翰歷官十一任,均為朝廷委任的州縣官;柳承昀在魏州三十余年,則完全服務于天雄軍幕府;柳承陟亦被天雄軍節度使差攝大名府戶曹參軍。柳氏家族成員中朝廷委任與幕府辟署交錯,正反映出五代時期河朔割據局面已被打破,但朝廷尚未完全掌握幕職州縣官委任權,地方士人尚頗多仕宦于藩鎮幕府的情況。而到了柳開兄弟出仕的開寶、太平興國年間,地方人事權力已盡數收歸中央,藩鎮辟署者已非常少見。柳開兄弟均通過科舉入仕,是朝廷除授的州縣官員。柳氏家族仕宦的變化,正反映出地方士人從幕府僚佐向朝廷命官的轉變過程。

對于仕宦于幕府還是朝廷,唐宋士人的看法有巨大差異。唐后期“游宦之士,至以朝廷為閑地,謂幕府為要津”。宋人看法可以范仲淹之言為代表:

唐季海內支裂,卿材國士不為時王之用者,民鮮得而稱焉。皇朝以來,士君子工一詞,明一經,無遠近直趨天王之庭,為邦家光。吾捂紳先生宜樂斯時,寶斯時,則深于《春秋》者,無所譏焉。

在范仲淹看來,假如仕宦于地方諸侯、藩鎮幕府,“不為時王之用”,則無足稱;只有“直趨天王之庭”的天子門生、朝廷命官,才“為邦家光”,士大夫應當珍惜能夠服務天子的機會和提供這種機會的時代。因此范仲淹感嘆孫鶚“奇文遠策,而終于霸臣”是值得哀吊之事。這種強烈的“尊王”、服務朝廷的意識,正反映出朝廷徹底掌握地方官員委任權后,士人觀念發生的巨大變化。這一變化,是在宋廷努力與士人自覺共同作用下形成的。

三、地方士人對科舉入仕態度的變化

柳氏家族對教育十分重視,家族八篇墓志中柳承翰、柳承遠、柳承陟、柳閔、柳肩吾、柳辟六篇均提及墓主讀書之事。典型如《柳承遠墓志》:

我烈考御史(柳承翰)有異母季弟諱承遠,出于賈夫人。耳病,無所聞。開王父諱舜卿,遁唐衰微,默處閭巷。季父五七歲,即李先生教讀書畫字。父既艱聽,比常兒訓倍力不尚。開王父月厚金償先生,禱日:“兒雖此,愿生無倦誨。”父稚如石,授莫入焉。開王父每晨促起,提父手扶之抵先生所……以是季父果知學。及長,善書,聰慧敦信,事諸兄如父。主緡錢千萬,用子本為質,無欺終身,諸兄倚之不疑。克成我王父之志,孝矣!

柳承遠“耳病,無所聞”,聽力基本喪失。在這種情況下,柳舜卿仍堅持對其教育,柳氏家族對教育之重視可見一斑。承遠最后“知學”“善書”,乃至主持家業。吳處厚《青箱雜記》言:“柳崇儀開家雄于財,好交結,樂散施,而季父(承遠)主家,多靳不與。”可茲為證。

自科舉制度建立,教育的主要目的之一就是參加科舉,進而入仕。不過,柳氏家族成員對是否應舉入仕,呈現出明顯的代際差別。《柳承翰墓志》言:

年二十二,學詩于隱者孟若水,從萬俟生授字學,為文章。瀛王道幼識先君,止之曰:“君少為令,有緋,何須舉進士乎?獲一第,不過作書記,向人(按)[案]傍求殘食也。”先君納之。

承翰十余歲“捧帝硯筆”,在唐莊宗帳下服務,當時馮道為莊宗霸府掌書記,二人當由此相識。承翰長興年間(930-933)始為令,從“君少為令”來看,這段對話應發生在長興年間,當時馮道為宰相。馮道勸柳承翰放棄科舉的原因在于進士及第后仕宦前景一般,“不過作書記,向人案傍求殘食也”。

與承翰相比,承陟不僅對科舉不感興趣,亦排斥人仕。后漢宰相蘇禹珪曾問承陟是否愿意出仕,承陟答曰:

學以仕也,以某觀之,取公為喻。公,仕之達者也,何利焉?晨鼓未警先朝矣,暮鼓已嚴后歸矣。能何惠及物?能何功寧邦?能何道佐君?能何術舉善?能何法除奸?能何策御戎?獨言必是,誰必從之?獨謀必臧,誰必贊之?進退拳拳,善惡然然。動防止思,違憂徇疑。但不過為妻子作快樂,恣貪欲,親朋賓仆,外為氣勢,于身何利乎?公猶是,矧余屑屑日官人者耶……某有兄賢孝不貳,讀書樂道,終身不仕也。

承陟的回答非常值得注意。他指出,蘇禹珪作為宰相,終日勞累,但既不能惠物寧邦,又不能佐君舉善,亦無法除奸御戎,君主對其并非言聽計從,同僚不能贊成其策,高居廟堂,尸位素餐,能起到的作用非常有限。宰相尚且如此,其他官僚可知,故承陟不愿出仕。承陟之答直指當時士人面臨的困境:一方面傳統的儒家教育是學而優則仕,達則兼濟天下;另一方面現實卻是由于武人主政以及士人能力素質的缺陷,士人在時代需要面前又無能為力、無所作為,只好抱著“官職有來須與做”的態度,混跡于世。這種現實澆滅了不少士人的應舉出仕之心。

到了柳開一輩,柳氏家族對科舉入仕的態度發生了明顯變化。柳開堂兄肩吾積極應舉,開寶三年(970)中舉后,隨即“獻文章闕下,即授大名府法曹參軍”。柳開對科舉功名更加熱衷。為求顯貴推薦發解,開寶五年,先后上書魏州觀察判官竇僖、翰林學士盧多遜。次年二月,又上書知貢舉李昉。柳開堂弟柳閔,亦熱衷科舉,《柳閔墓志》言:

應學究舉,連上試登第。洎進名,而名不在榜中,謂之御筆勾落,頻歲此者三。我烈考苦君不第,命日者以數窮之,云:“君年二十有八有祿。”太平興國二年,果始策名。

柳閔多次參加科舉,直到太平興國二年(977)宋太宗大幅增加錄取名額,方才中第。其中柳承翰對科舉態度的轉變值得注意。承翰最初聽從馮道建議,并未應舉,此時對子侄的應舉卻十分重視,乃至卜卦算命。柳氏家族對科舉態度的轉變,在柳辟身上體現得也很明顯。《柳辟墓志》云:

先生生于仲父承昫田夫人,夫人憐之甚,為童兒時,學校中師不敢深誨之。及孤,年三十,見開與肩(吳)[吾]、閔成名,人羨之,乃自克意讀書,日與文士游,作詩章句,孜孜然。

柳辟本不樂讀書,三十歲(974年)時,看到兄弟之中柳肩吾、柳開相繼中舉成名,柳閔亦汲汲應舉,為人羨慕,始“克意讀書,日與文士游,作詩章句”。可惜數年之后,尚未中舉,便已病逝。另外,柳氏家族第二、三代女性中,與進士聯姻者亦不少:柳承遠二女分嫁進士劉去華、明經皇甫鶚,柳閔三女嫁進士衛旭、張景、董冠,充分反映了宋初柳氏家族對科舉之重視。

柳氏家族對科舉、入仕態度的代際差別,反映了當時地方士人家族發展的一般情況。“方五代之際,天下分裂大亂,賢人君子皆自引于深山大澤之間,以不仕為得。”他們或隱居鄉里、教授生徒,或習業于山林寺院,乃至披緇人道。晁公武在談到禪門五宗(洞下、云門、法眼、溈仰、臨濟)興盛時指出:

五宗學徒遍于海內,迄今數百年。臨濟、云門、洞下,日愈益盛。嘗考其世,皆出唐末五代兵戈極亂之際。意者,亂世聰明賢豪之士,無所施其能,故憤世嫉邪,長往不返,而其名言至行,譬猶聯珠疊璧,雖山淵之高深,終不能掩覆其光彩,而必輝潤于外也。故人得而著之竹帛,罔有遺軼焉。

隱居山林寺院者成為佛教發展的推動者,活躍于鄉村閭里的地方士人,則是地方上的文化傳播者。就柳氏家族來說,柳承翰“學詩于隱者孟若水,從萬俟生授字學,為文章”;有耳病的柳承遠從李先生讀書寫字;柳承陟學習于來自衡山的“詩者韋鼎”,“從之游,得其旨”;柳開從老儒趙生處得韓愈之文;柳閔“年十七,授《書》《易》膠東胡生,通誦之”。孟若水、萬俟生、李先生、趙先生、胡先生等都是隱居鄉里、教育一方的地方士人。唐末五代,像他們這樣在地方的文化傳播者不在少數。如宋州楚丘縣人戚同文:

始,聞邑人楊愨教授生徒,日過其學舍,因授《禮記》,隨即成誦,日諷一卷,愨異而留之。不終歲畢誦五經,愨即妻以女弟。自是彌益勤勵讀書,累年不解帶。時晉末喪亂,絕意祿仕,且思見混一,遂以“同文”為名字。愨嘗勉之仕,同文曰:“長者不仕,同文亦不仕。”愨依將軍趙直家,遇疾不起,以家事托同文,即為葬三世數喪。直復厚加禮待,為筑室聚徒,請益之人不遠千里而至。登第者五六十人,宗度、許驤、陳象輿、高象先、郭成范、王礪、滕涉皆踐臺閣。

楊愨、戚同文絕意祿仕,教授鄉里,戚同文教育成果尤其顯著。又石昂:

家有書數千卷,喜延四方之士,士無遠近,多就昂學問,食其門下者或累歲,昂未嘗有怠色。而昂不求仕進。

又竇禹鈞,薊州漁陽人,即《三字經》中“教五子,名俱揚”的竇燕山。教子有方,五子中“儀,至禮部尚書,儼,禮部侍郎,皆為翰林學士;侃,左補闕,偁,左諫議大夫、參知政事,僖,起居郎”。他對地方教育頗為用心,

于宅南構一書院四十間,聚書數千卷,禮文行之儒,延置師席。凡四方孤寒之士貧無供須者,公成為出之,無問識不識。有志于學者,聽其自至。故其子見聞益博。凡四方之士,由公之門登貴顯者,前后接踵。

這些隱居鄉里、教授地方的士人,承擔著傳播文化的職責,是這一時期教育趨于社會化、知識普及的重要原因。在“五代之際,儒學既擯”的背景下,他們“治術業于閭巷”,雖“文多淺近”,并非碩學大儒,卻是亂世中文化教育的堅守者,是動亂中斯文不絕如縷的主要原因。天水一朝,文教昌盛,上規漢唐,下開明清,與唐末五代地方士人的堅忍苦節,隱居避地,以延續文化血脈,密切相關。

宋朝建立后,隨著統一完成,戰亂消弭;宋太祖提倡武臣讀書,感嘆“宰相須用讀書人”;太宗對文化、科舉尤其重視,取士人數大幅增加,中舉后仕宦前景廣闊。士人期待已久的“太平盛世”到來,隱居避世者紛紛出仕。如閻象,

生漢、晉之間,遭世多虞,雖出將家而不喜戰斗;獨好學,通三《禮》,頗習子、史,為文辭……以三《禮》教授弟子。大宋受命,天下將平,公乃出。以三《禮》舉中建隆某年某科。

曲阜作為孔子故里,當地士人對出仕態度的變化,尤其值得注意。“分裂大壞如五季,文物蕩盡,而魯儒猶往往抱經伏農野,守死善道,蓋五十年而不改也。”北宋建立后,

太祖皇帝起平禍亂,盡屈良、平、信、越之策,休牛馬而弗用,慨然思得諸生儒士與議太平。

而魯之學者始稍稍自奮壟畝,大裾長紳雜出于戎馬介士之間。父老見而指以喜曰:“此曹出,天下太平矣。”方時厭亂,人思復常,故士貴,蓋不待其名實加于上下,見其物色士類,而意已悅安之。此儒之效也。

魯儒“大裾長紳雜出于戎馬介士之間”,正反映出北宋初建時五代未遠、士人已出之場景。

隨著時局穩定、文治興起,不僅隱居者紛紛出仕,其他社會各階層也開始以科舉為業。王子輿家世豪杰,居于中原王朝與吳唐邊境的沂、密地區,祖、父為沿邊八寨都指揮使,保衛鄉里。周世宗占領淮南十四州之后,沂、密成為內地,王子輿之父“始去兵即農,厚自封植”。太平興國八年(983),子輿舉進士。此為軍人子弟改習科舉者。又李咸讓(940-1012),“生五代之季,遭天下兵荒,而能勤身節用,以貨自力,用治生取予之術……而資用益饒,遂為豐家焉”。知其為五代宋初的成功商人。致富之后,“遂退居里巷,以順適其情,惟務收圖書、教子弟為事居”。其子“遂退而治《春秋》學”,“以明經三上中第”。此為商人子弟改習科舉者。其他例子甚多,不枚舉。可以看出,在社會安定、文治興起的時代背景下,讀書業儒成為社會各階層的追求。

宋初地方士人對科舉入仕態度的轉變,是多方面因素促成的。首先,隨著宋朝統一,戰亂基本消弭,士人因世亂隱居者大為減少。其次,宋初統治者鑒于唐末五代教訓,倡導文治以抑制武人權勢,宋太祖對讀書的提倡,太宗大幅度增加科舉錄取人數,鼓勵了士人應舉出仕的熱情;武入主政局面終結,士人能夠施展的空間擴大。第三,到了宋初,地方人事權力包括幕職官、州縣官委任權基本收歸朝廷,士人入仕的途徑和能夠出任的職位明顯增加。由此地方士人應舉出仕的熱情大大高漲。

結語

柳開家族并非五代宋初重要士人家族,但其在五代宋初的發展,展示了當時士人活動的諸多層面。其中,既有因世亂隱居不仕、無意應舉的一面,亦有調整自身角色,由文轉武,積極仕進的一面,對科舉入仕的態度也呈現出明顯的代際差異。柳氏家族的不同面向及其變化,對于觀察唐末五代宋初地方士人的活動,提供了重要線索。趙效宣總結道,亂離之際,士人“棄官歸隱者有之,皈依沙門者有之,死守中原隱居故地者有之,佯狂不問世事者有之,居家教子授徒者有之,抱經伏農野死守善道者有之”。這些層面大多能在柳開家族的活動中得到印證。到了宋初,隨著局勢穩定、文治興起,士人的仕進之路大大拓寬,地方士人對科舉入仕的態度明顯高漲,紛紛應舉入仕。柳開兄弟、子侄輩的應舉入仕,正反映了時代潮流的變化。可見柳開家族是觀察唐末五代宋初地方士人活動的最佳案例。

地方士人活動的諸多層面,顯示出他們與時代變遷的復雜關系。一方面,地方士人的活動受到時代的巨大影響。唐末大亂導致藩鎮成為當時的政治主角,這使地方士人只能選擇任職幕府僚佐、效力軍門,或隱居不仕。隨著五代宋初朝廷的持續努力,幕職官逐漸改由朝廷除授,地方士人逐漸從幕府僚佐向朝廷命官轉變。另一方面,地方士人的活動也潛移默化地影響著時代進程。他們出任僚佐、效力軍門、由文轉武,在積極調整自身角色的同時,也影響到其他相關政治人群,帶來了文武雙方的調整和轉變,為宋代文臣群體的形成創造了條件。世亂中他們對文化的堅守和傳播教育的貢獻,保存了文化血脈,擴大了基層受教育人群,是宋初文治興起、文化復興的前提。文治興起、文化復興,又拓寬了士人的仕途前景,鼓勵了他們應舉出仕的熱情。時代影響士人,士人改變時代。正是這復雜錯綜的關系,展示出時代變遷下地方士人活動的豐富內容。

[責任編輯 孫齊]