“一體兩翼式”治理下的“三治”融合

摘?要:建立自治、法治、德治“三治合一”的鄉村治理體系是實現鄉村治理有效的基礎性工作,也是鄉村善治和治理現代化的具體要求。從協同治理理論出發,以秦巴山區漢陰縣T村的鄉村治理為例,結合相應的案例對“三治合一”在基層的運作邏輯和形成機制進行了探析。發現在以自治為基礎、法治為底線、德治為輔助的一體兩翼式的鄉村治理實踐中,三者的有效結合促進了鄉村治理現代化和善治格局的形成。

關鍵詞:鄉村振興;自治;法治;德治;“三治合一”;“一體兩翼式”

中圖分類號:C912.82?文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2020)01-0111-10

一、問題的提出

黨的十九大報告中提出了實施鄉村振興戰略的重大決策,并將“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”作為鄉村振興戰略的總要求。2018年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》又對實施鄉村振興戰略作了較為詳細的部署。在鄉村治理層面,將治理有效作為夯實基層治理的根基,并提出了自治、法治、德治相結合的治理機制。2018年9月份中共中央國務院印發的《鄉村振興戰略規劃(2018-2022)》又從健全現代鄉村治理體系的視角提出了“堅持自治為基、法治為本、德治為先”的治理機制。從鄉村治理的現實邏輯來看,這種“三治合一”的治理機制是對當前鄉村治理的創新和進一步的完善,也是健全現代鄉村治理體系的重要舉措。在實現“三治合一”治理體系的實踐過程中,有必要對其形成機制進行有效的探索來更好地指導實踐。從國家的宏觀戰略來看,自治、法治和德治相結合的治理機制是善治在鄉村治理層面的具體實踐。

鄉村治理是促進鄉村社會發展和繁榮的有效措施,也是實現國家治理體系和治理能力現代化的基礎性工作。一直以來,鄉村治理機制都是農村問題研究的重點和熱點,通過探討機制形成的過程可以有效地洞悉我國基層治理的根基以及存在的現實問題。當前,關于鄉村治理的研究主要集中在治理邏輯、治理機制、治理現代化等幾個層面。在治理邏輯方面,主要是通過國家相關政策執行情況來透視。周慶智從基層政權及農民的多重角色出發,從微觀治理機制及其隱含的宏觀政治邏輯來解析改革開放后國家與農民的關系[1],研究多是將農民與國家置身于農村的微觀社會環境中,試圖通過農民與國家各種博弈來說明其治理的邏輯。還有的學者通過國家稅費改革這一政策透視基層治理的邏輯。陳鋒指出在國家資源不斷輸入鄉村社會的過程中,尤其是稅費改革之后,鄉村治理一度陷入了空心化困境,這種困境與改革之前基層治理中利益主體的謀利型行為邏輯密切相關,治理的難度則在于國家、基層組織與農民關系的重塑[2]。在治理機制的研究方面,賀雪峰等認為鄉村治理的研究需要從治理機制、外在條件和內生基礎即鄉村治理的宏觀、中觀、微觀三個方面來把握[3]。此研究將鄉村治理放入了中國現代化的進程中進行討論,研究的視角較為全面。除治理邏輯和治理機制外,鄉村治理現代化問題也成為當前鄉村治理研究的熱點。在國家治理體系和治理能力現代化的過程中,鄉村治理的現代化一直是學術界探討的重點。正所謂基礎不牢,地動山搖。有著30多年歷史的村民自治制度一直是鄉村治理所堅持的核心,這一治理機制構成了當前鄉村治理的基礎。隨著鄉村社會的發展,自治成為鄉村治理現代化過程中的一項重要治理模式,需要不斷探索各種方式和類型。在這一研究過程中徐勇等通過對村民自治三個階段的總結,認為隨著社會的發展需要探索村民自治的有效實現形式,建構多層次、多類型、多樣式的村民自治體系[4]。近年來,在以自治為基礎的治理現代化研究方面,法治和德治也開始成為了社會治理所采用的主要治理模式。而在鄉村振興過程中所探索的“三治合一”正是在前期各種治理模式基礎上的一種創新。“三治合一”治理機制的雛形誕生于浙江桐鄉。張丙宣等對浙江省桐鄉市從2013年開始所實施的“三治合一”的治理機制進行了分析,認為未來的鄉村治理必須回歸有限政府和鄉村自治的本源,細化鄉村治理的頂層設計,將德治、法治和自治的原則和技術嵌入到鄉村治理的實踐中,讓社會機制發揮基礎性作用[5]。胡洪彬以浙江桐鄉地區鄉鎮社會治理的“三治合一”模式為個案,分析了“三治合一”模式的治理主體、治理工具和治理過程,認為該模式在理論上契合了人民主權理論、善治和協商民主理論,在實踐上也一定程度實現了對現有基層社會治理模式的突破性創新。

在研究鄉村振興戰略中“三治合一”的治理機制時需要明晰其所依賴的理論體系,以更好地理解理論的指導方向。“三治合一”的治理機制依托于兩套理論:一是國家治理體系與治理能力現代化理論體系。治理理念中的現代化要素主要包括法治精神、多元和寬容意識、公民參與等。目前學術界關于“推進國家治理體系和治理能力現代化”的基本方向和主要策略的研究,正是圍繞國家與社會、政治能力與行政能力這兩個根本維度所展開的[7]。自治、法治、德治相結合的治理機制是圍繞鄉村治理的行政能力開展的,是國家治理體系和治理能力現代化建設在鄉村治理層面的具體體現。二是借鑒治理理論中的“善治”理論,關于善治理論的闡述,俞可平將其基本要素概括為合法性、透明性、責任性、法治性、回應性、有效性五個方面,善治的本質特征就在于它是政府與公民對公共生活的合作管理,是政治國家與公民社會的一種新穎關系,是兩者的最佳狀態[8]。從現代鄉村治理體系建設的基本特征來看,善治是其最終需要達成的目的。何哲則從超越政治行為的角度來看待善治的實現,他將善治的目的總結為個體心理空間對治理狀態好壞的評價,認為善治應該包括六個維度的治理,即信仰、自由、信任、公正、秩序和生存[9]。無論從政治行為的角度還是從個體層面的角度來解釋善治,其最終目的都是為了實現治理的現代化。而在“三治合一”的鄉村治理體系中,其最終目標是要在政府行為的指導下,達到鄉村社會治理的現代化。

從當前學術界對于鄉村治理的研究看,大多是從理論層面分析善治的可能性和實現治理現代化的路徑,從自治角度談治理的居多。在前人研究的基礎上,本研究主要通過相應的案例闡釋在鄉村治理體系中自治、法治、德治“三治合一”治理機制是什么,以及三者之間處于什么樣的關系及如何形成“三治合一”的鄉村治理體系。筆者以陜西省漢陰縣為例,通過對該地“三治合一”基層實踐的探討分析這種機制形成的可能性,構建實現以自治為基礎、法治為保障、德治為輔助的“三治合一”治理體系的政策邏輯。

二、漢陰縣“三治合一”治理體系的運作邏輯

漢陰縣地處陜南秦巴腹地,北枕秦嶺,南倚巴山。鳳凰山橫亙東西,漢江、月河分流其間,除月河川道外,大部分為淺山丘陵。該縣屬于國家扶貧開發工作重點縣,是秦巴山區國家連片特困地區覆蓋縣之一和革命老區縣,轄10個鎮141個行政村,總面積1 365平方公里,總人口31.3萬人(其中農村人口26.3萬人)。2018年7月份筆者所在的鄉村振興系列調研研究團隊在漢陰縣開展了為期1個月的調研,主要就該縣在鄉村振興中所實施的“三治合一”治理機制進行了探析。

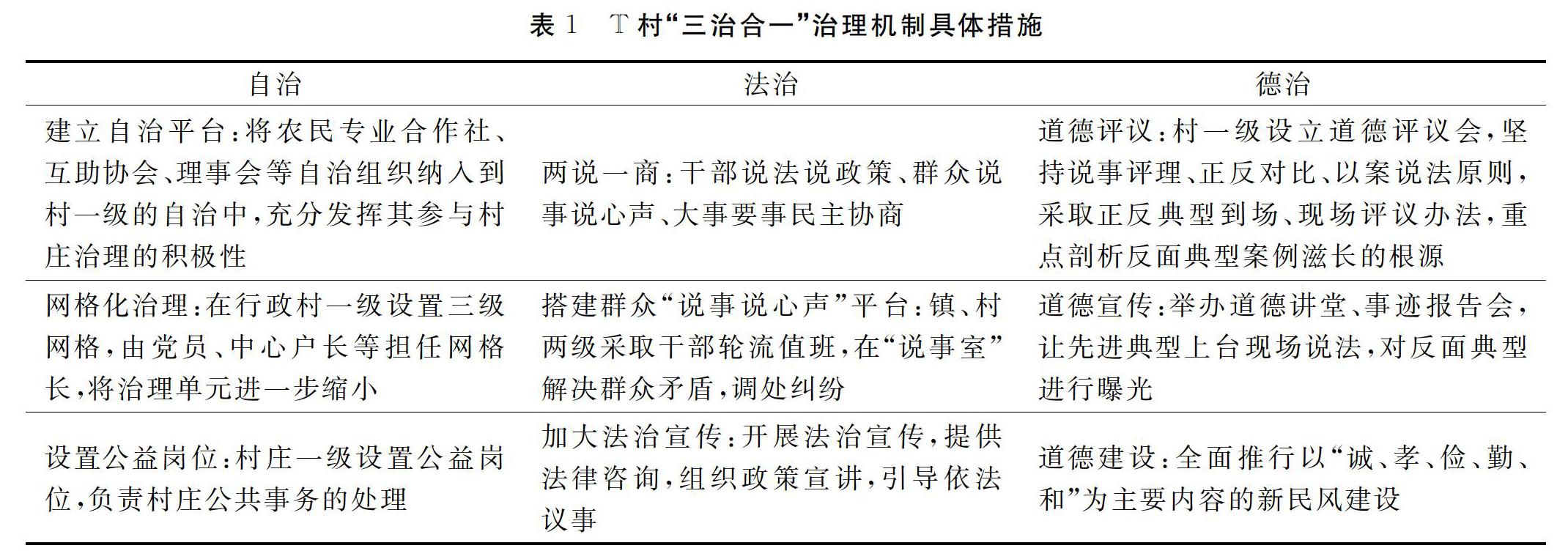

漢陰縣在鄉村治理中所探索出的“三治合一”治理機制對當前鄉村振興有很好的啟示作用,從學理層面分析這種機制形成的內在因素對實現鄉村治理的現代化發揮著重要作用。2018年的中央一號文件指出:“必須把夯實基層基礎作為固本之策,建立健全黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的現代鄉村社會治理體制,堅持自治、法治、德治相結合,確保鄉村社會充滿活力、和諧有序。”實施鄉村振興戰略以來,各個地區都在創新基層治理的模式。在2016年的脫貧攻堅過程中漢陰縣面對農村內生動力發展不足、群眾參與村莊治理積極性不高以及基層矛盾調解處理困難等一系列問題,在全縣嘗試將村民自治和法治、德治結合起來提升基層治理的水平,從而促進基層治理能力的現代化,具體措施見表1。

(一)村民自治的基層實踐邏輯:自治組織的發展和治理的精細化

進入21 世紀,村民自治被置于鄉村有效治理的體系之內,成為治理有效的重要基礎[10]。有效發揮鄉村自治組織功能是實現鄉村自治的重要保證[11]。除此之外,治理單元的放大,如新一輪村莊合并的開展進一步弱化了村民參與村莊事務的積極性,不利于村民自治的有效推進。在筆者調研中發現,漢陰縣自治平臺的建設最大程度發揮了村民的自治能力。從2016年開始,漢陰縣在全縣開始實施自治平臺建設,即建立一個以村黨組織為核心、村民代表大會為決策主體、村委會為執行主體、村監委會為監督主體、村級經濟組織為支撐、村級社會組織為補充的“六位一體”治理平臺。

案例一:T村遵照學術規范,文中對調研的村莊名字進行了學術化處理,T村是筆者團隊所調研的村莊。有12個村民小組,638戶,2 064人。2016年村民自發組織成立了紅白喜事理事會,專門負責村里紅白喜事的籌辦和監督。理事會按照T村的姓氏,由譚氏、柯氏、姚氏、蔡氏、劉氏、曾氏、張氏、唐氏家族代表和其他家族為代表共同組成。理事會的職責和任務主要是向群眾宣傳黨的方針政策、法令和規定,耐心做好群眾的思想疏導工作。理事會對舉辦紅白喜事的規模、宴請范圍、宴席桌數、宴請標準等進行嚴格控制,并且對紅白喜事中的不良風氣進行有效的監督。理事會規定,紅白喜事不準講排場,擺闊氣,不得借機斂財,反對一切大操大辦。除此之外,理事會還負責紅白喜事過程中的食品安全和衛生監督工作。正如T村紅白喜事理事會的譚理事長所言“理事會成立之后,村里的紅白喜事有人管了,一些不正之風也逐漸沒了,食品安全問題也不用再擔心了”。

紅白喜事理事會作為村民自治中的一種重要的自治組織,在當前的鄉村治理中發揮了較為重要的作用。從鄉村治理的實踐邏輯來看,群眾自治性的組織是將村民組織起來參與村莊公共事務治理的最有效方式。村民的自治是要通過這些自組織的成立將農村中的現有力量進行整合從而做到村民自己的事情自己決定。從委托-代理人的角度看自組織治理模式,其重要特點就是治理者與被治理者身份的合一,權力不再扮演核心的角色,治理者與被治者不再是二元對立,而是協調(coordination)與合作(cooperation),強調正面激勵、主動參與的原則[12]。在T村,紅白喜事理事會只是自組織當中的一個。在村民自治過程中,村委會雖然處于核心地位,但是村委會不能解決村民在日常生活中所遇到的所有問題;村民的自治最重要的是通過相應的平臺或者主體將村民組織起來參與村莊公共事務的治理。在大量青壯年外出,留守老人、留守婦女、留守兒童數量與日俱增的農村,村莊中的公共事務需要相應的人員來負責,所以自治性組織是實現自治的重要途徑。

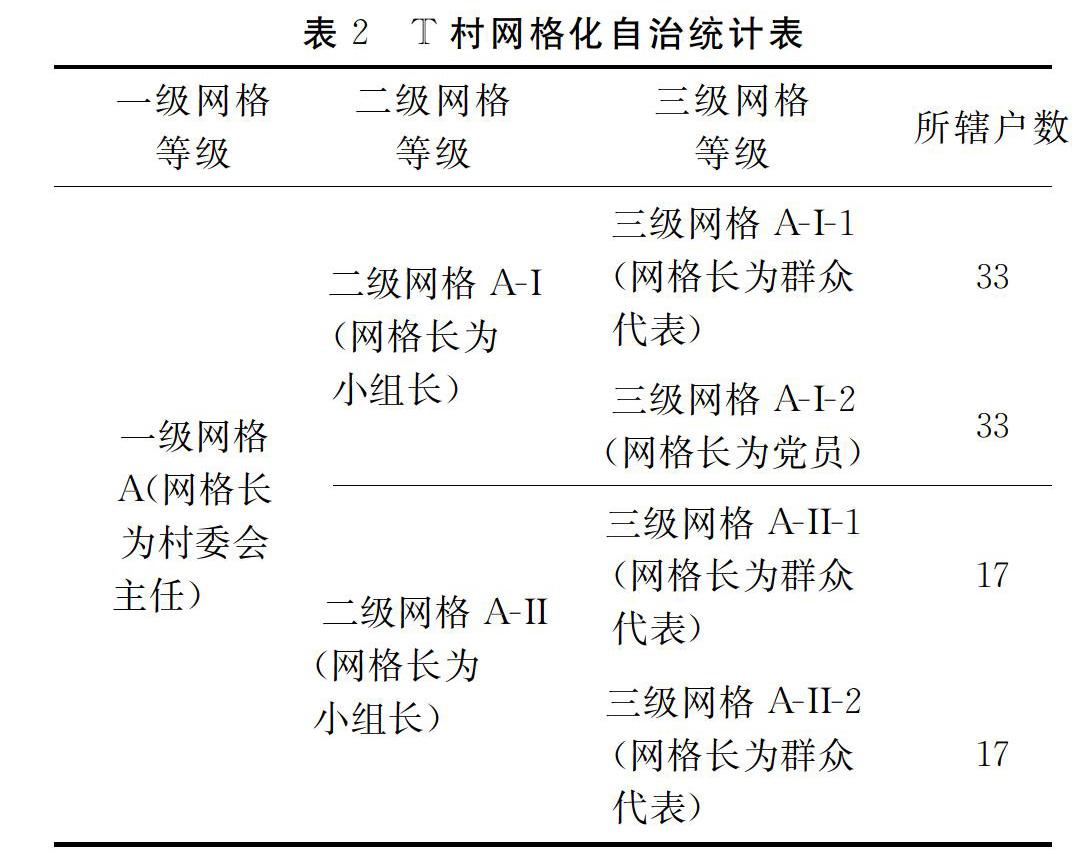

為了實現村民自治,漢陰縣專門實施了網格化的治理模式。在網格化治理中,網格分為三級,分別是一級網格、二級網格和三級網格。一級網格長由村委會書記、副書記、村委會主任、副主任、監委會主任以及文書擔任,二級網格長由小組長以及中心戶長擔任,三級網格長主要由村里的黨員和群眾代表擔任。在此過程中每一個網格成為一個治理單元。在最小的治理單元即三級網格中,網格的治理范圍小于村民小組。在筆者所調研的T村,整個行政村被分為了A、B、C、D、E、F 6個一級網格,網格長由村一級的干部來擔任。在這6個一級網格中每個網格中又設置了二級網格,其中一級網格A中有兩個二級網格,二級網格長由小組長擔任。這兩個二級網格之下又有4個三級網格。從行政區劃來看,在一級網格A中有兩個村民小組,而三級網格的單元要小于村民小組的單元。在表2中,筆者以T村的A網格為例來說明此種網格化的治理方式。

在表2中,二級網格A-I和A-II分別是T村的第一村民小組和第十二村民小組,二級網格從某種程度上來說就是村民小組,而在村民小組之下設置三級網格,三級網格直接對應于戶。這種治理模式的創新主要包括以下幾個方面:首先,網格化的治理打破了原來行政村到自然村的垂直治理模式,設置三級網格進一步縮小了治理單元。其次,在網格化治理過程中,除村干部之外,群眾代表、黨員、中心戶長等也參與到治理的過程中,實現了治理主體的多元化。最后,三級網格化的治理模式極大地減輕了村委會、鄉鎮及以上行政組織的行政壓力。這種網格化的治理有效避免了合村并組帶來的弊病。小集體行動的便利和與之高度相關的公共利益與公共事務都是基層民主運轉的重要條件[13],而這正是網格化的治理所體現的。

案例二:黨員張某為三級網格A-I-2的網格長,他所管轄的網格中有33戶,蔡某是他所管轄的網格中出了名的上訪戶,凡是對黨和政府的某項政策不滿,蔡某就會經常到鎮政府和縣政府去上訪,已經成為非常頭疼的上訪戶。從2016年村上實施網格化治理以來,網格長張某將蔡某作為了自己工作的主要對象,平時一有時間就到蔡某家里給他宣傳黨的政策和方針,并且詢問蔡某上訪的原因。張某發現蔡某經常上訪是由于對于很多政策不了解,又沒有人給他宣傳和解釋。張某經過詳細分析后,又咨詢鎮政府和相關部門,通過自己的威望和在村里的聲譽最后說服了蔡某。張某經過半年多的工作和鄉鎮、縣上其他部門的協調,蔡某終于不再上訪了。

在當前的村民自治中,基本遵循著“行政村-村民小組-戶”的治理邏輯,在此過程中村干部以及小組長在其中發揮著主要作用。但是近幾年由于脫貧攻堅和鄉村振興等相關事務的推進,僅依靠村干部很難對村莊進行有效治理,依靠中心戶長、黨員和群眾代表已經成為拓寬自治渠道的有效途徑。網格化治理有效實現了自治單元的下沉和縮小,成為自治的有效單元。網格長,尤其是三級網格長是對接農戶的主體,大大減輕了村鎮一級的壓力,從而將村民很多的矛盾和糾紛都解決在萌芽狀態。和精準扶貧過程一樣,治理單元越小越有利于集中發力,利于扶貧資源有效輸入,從而提升單位面積內的貧困治理效率[14]。治理單元的縮小會使治理的效率得到很大的提高,從而實現農村社會的精細化管理。

(二)鄉村法治的有效途徑:“兩說”政策的有效推進

鄉村法治化是鄉村治理體系的重要內容,也是構建和諧社會的基本原則,更是完善依法治國的具體體現[15]。在鄉村振興中,法治是確保鄉村治理有效的保障性工作,沒有農村治理的法制化就不可能實現整個國家治理的法治化[16]。當前農村法治依然相對薄弱,農民缺少學法、用法、懂法的氛圍,整個法治環境還沒有形成。在鄉土社會所形成的熟人場域中,農民在日常活動中的關系通常是通過血緣、親緣建立起來的,缺乏運用法律武器來維護自身合法權益的意識,因而對于法律的認識仍然不到位。文化習慣、權力、人情、關系、非理性情緒等生活因素主導下的鄉村,法治建設仍落后于鄉村經濟社會發展現實,滯后于現代社會發展進程[17]。在漢陰縣農村的法制化建設中,“兩說”政策成為近年來一項重要的法制化治理方式。“兩說”即干部說法說政策,群眾說事說心聲。通過兩說實現法治在鄉村振興中的指導作用,在農村形成良好的法治環境。

案例三:2017年7月份,從外地來了幾位商人在T村向村民推銷電飯鍋,很多農戶因為價格便宜都買了,結果有幾個農戶在使用過程中都相繼爆炸,身體也受了一定的傷害。此事發生之后,村民都去找村干部,讓村干部賠償他們。村民認為是村干部從推銷商那里獲得了好處,所以才默許推銷商來向他們推銷電飯鍋,實際村干部根本就不知道此事。事情最終鬧到了縣政府,縣政府為了平息此事,特向遭受傷害的幾位村民進行了賠償,事情最終才得以了結。此事發生之后引起了縣上的高度重視,針對村民普遍法律意識淡薄的情況,縣上在全縣實施“兩說”政策,即為每個村莊安排了相應的司法人員來“說法”和“說政策”,縣上規定每個包村干部每個月要到所聯系的村莊至少宣講相關法律和政策一次。縣里在每個村設置了“說事室”和“說事說心聲平臺”,培養加強廣大村民的法治意識。劉某是鎮里司法所的干部,T村是他的聯系點。為了響應縣上的號召,劉某每個月要為村上舉辦一次法治宣講會,針對村民日常生活中遇到的詐騙和違法行為進行講解,并為每個農戶發放宣傳手冊,為農戶宣講國家的各項政策。通過說法和說政策之后村民的法治觀念有了極大提升,就如村民李某所言:“現在遇到一些麻煩的事情起碼知道找誰來解決了。”

從當前農村發展的基本情況看,農民法治化觀念的淡化和法治化建設的落后是普遍性的問題,這一方面是由于中國農村熟人社會的特性所決定,另一方面是由于農村法治的不健全所造成的。從農村熟人社會的基本特征來看,法治化的理念和思維在農村缺乏生長的土壤,也沒有相應的制度保障。在這種不規則的生活場域中,非正式制度在其中發揮著主導作用。非正式制度是人們在漫長的歷史生產實踐中,應現實生活的需要不斷積累和建構起來的,其中隱含著極深的內在邏輯[18]。這種非正式制度的存在一定程度上消解了法治所具備的權威。

傳統農業社會是一個“親緣社會”和“熟人社會”。人們在村落里生于斯、長于斯、死于斯,長期的緊密交往形成親情關系,因此農業社會又是一個 “人情社會”,情感甚至大于王法[19]。在農民的日常生活和生產實踐中,通常是靠血緣、親緣、地緣來維系自己在村莊的地位,這也使法治化的治理理念在農村社會缺乏生長的土壤。在當今非農化和城市化的發展過程中,外來要素不斷向農村滲入使其以血緣、親緣和地緣所建立起來的依靠非正式制度來維系的村莊社會很難去適應,主要表現在農民缺乏一定的法治理念和維權意識,在遭受侵害時只能將其轉嫁給村委會或者基層政府來尋求賠償,甚至通過各種抗爭和上訪來維護自身利益,即村委會或基層政府成為了農民獲得相應權利的安全閥。正因如此,農村法制化建設必須通過有效地干預來實施,針對當前法治的基本路徑,實現農民和農村社會的規則化仍然需要對法制的大力宣傳和普及,這種宣傳和普及最終是要實現農民的理性化。雖然當前農村的法治化建設已經做了許多層面的工作,但是與實施鄉村振興戰略、加快推進農業農村現代化的現實要求還有一定差距,具體表現為立法“缺”、優先“少”、措施“虛”與約束“軟”[20]。

(三)德治在農村基層的實踐:新民風建設的推廣

新時代鄉村治理面臨著嚴峻挑戰,道德問題尤為突出,德治也是當前鄉村治理中所提出的新型治理路徑。從德治的基本目標來看,是要在鄉村發展中創建良好的氛圍,推進鄉村風氣的和諧,發揮道德建設在鄉村發展中的作用。德治即是通過相應的文化建設,運用農村特有的文化資源和道德規范,建立起每個村民都自愿遵循的行為規則體系,從而提高農村的社會治理水平,最終實現鄉村治理的現代化和善治目標[21]。鄉村在長期發展和轉型中形成了具有地方性的民風,這些民風已經成為促進鄉村發展的一項軟實力。鄉村中的鄉賢以及所實施的一系列民風建設是推行德治的有效途徑。在目前的鄉村振興中,各個地方都在探索有效的德治方式,如每年的“好媳婦”“好婆婆”等先進模范的評比。這些評比是發揮德治的最有效的方式。從2018年開始,漢陰縣在全縣開展以“誠孝儉勤和”為核心的新民風建設,將鄉風民俗、環境衛生、遵紀守法、勤勞致富等內容納入村規民約,逐村制定,逐戶簽約,監督落實,成為推行德治的一項重要措施。

案例四:羅某原來為T村的貧困戶。在村莊里一提起羅某,大家都認為他是村里最懶惰的人,自己種的莊稼都已經荒了,因為懶惰所以也沒有娶上媳婦,一切生活都是靠國家來救濟。正如村主任所言:“羅某屬于典型的蹲著墻根曬太陽,等著國家來救濟的懶人”。鑒于這種狀況大家對羅某的評價非常不好。從2018年開始,村里面開展以“誠孝儉勤和”為核心的新民風建設,羅某成為了這項政策所針對的主要人物。為了讓羅某盡快改掉懶惰的習慣,村上的新民風建設小組幾乎每周都要去他家里給他做工作。后來羅某成為村上的公益崗位人員,專門負責村上的道路衛生,并且每月給800元工資,從此之后,羅某懶惰的習慣有了較大改觀。新民風建設小組為了激勵村上這些懶散的貧困戶,通過各種途徑讓他們參與村上的集體活動,村莊中的風氣有了很大的改觀,勤勞致富在村莊中深入人心。

作為鄉村治理中一項有效的治理方式,德治是要實現鄉村民風和秩序的良好運行,從而制止與當前農村發展相違背的做法,擯棄農村發展中的不良習氣,促進鄉風的文明。在當前鄉村振興中,德治在很大程度上依賴于農村中的鄉賢、能人以及有識之士,而這些人員在德治中所發揮的功能必須依靠相應的組織才能體現出來。沒有其他的組織支持,道德只能是一種意識,一種精神,不能成為一種治理方式;道德要發揮治理功能,必須與組織結合,即必須在一定的組織載體上才能夠有效運行[22]。T村的新民風建設小組作為一種道德示范組織,其成員都是由村民公認的在村莊中有威望的村民、鄉賢以及村民較為信任的人員組成,由他們所組建的新民風建設小組通過相應的示范、動員和組織使農村發展中的不良風氣得以消除。在農村社會的差序格局中,道德的示范和影響會對鄉村社會發展的風氣產生巨大的影響。德治是以自律為約束的“良心主導型”心性倫理,其實現的關鍵在于道德行為主體的內在品性和人格的完善,起源和最終依據在于人心[23]。在德治的實踐過程中,通過相應的組織所形成的良好風尚對不良風氣的約束是德治能夠發揮作用的重要保證。

三、協同治理理論下“三治合一”新型治理模式與治理體系形成原理

前文筆者結合在漢陰縣T村的調研,對當地在鄉村治理中所探索的自治、法治、德治相結合的治理體系通過相應的案例進行了詳細闡述。雖然只是個案,但其中所反映和折射的是在鄉村治理中自治、法治、德治三者之間的內在關系以及三治合一治理體系所形成的基本原理。厘清這三者之間的內在關系以及三治合一治理體系形成的基本原理是在鄉村治理中需要探索的學理性問題,具有一定的理論價值和現實意義。下面筆者主要結合T村的案例分析自治、法治、德治三者之間的內在關系以及三治合一治理體系形成的基本原理。

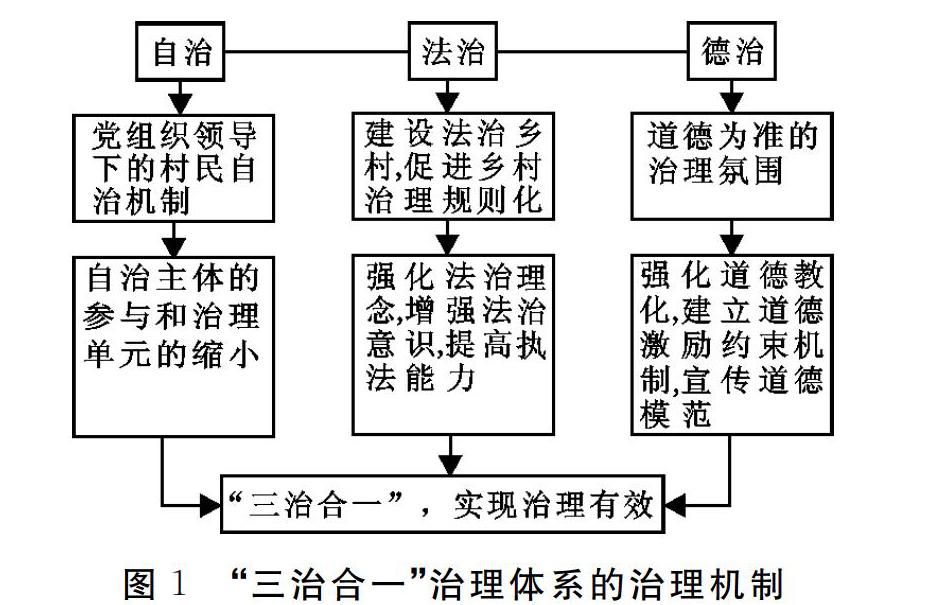

(一)“三治合一”治理體系形成的原理

自治、法治、德治“三治合一”治理機制是在協同治理理論下對于基層治理的創新,這三者之間的有機統一是基層治理實現“善治”的基礎。協同治理理論包括以下幾個方面的內涵:一是治理主體的多元化;二是治理主體之間的相互依賴性;三是自組織性;四是共同的規則和目標[24]。在協同治理視閾下,政府治理定位為以民主化、法制化為導向的無縫隙服務政府,倡導市民社會的有序發展與完善,并主張通過公民社會的有序參與來加強對政府活動的監督,保證公共權力的陽光、規范運行[25]。從協同治理理論的基本內涵看,“三治合一”治理機制是在協同化的過程中將自治中的民主化思想和法治中的法制化思想以及德治中的公民化思想進行有效結合的嘗試,對于實現鄉村振興中的治理有效發揮著較為重要的作用。其作用主要表現在以下幾個方面:(1)通過自治實現治理主體的有效性,這種治理主體的有效性主要是通過村民自治性的組織高效參與來實現的;(2)通過法治實現治理過程的有效性,即通過法治化的手段實現鄉村社會的和諧與穩定;(3)通過德治實現治理氛圍的有效性,即為鄉村的發展提供良好的風氣。“三治合一”治理體系的治理機制分析見圖1。

如圖1所示,在“三治合一”的治理體系中所形成的是一體兩翼的關系:自治是基礎,是主體;法治是底線;德治是輔助。在目前鄉村治理實踐中,自治基礎,必須通過法治和德治進行有效保障才能實現鄉村的善治。在當前鄉村治理中,自治擁有良好的基礎,已相當成熟,而法治和德治仍然比較薄弱,這種一體兩翼式治理機制形成的善治在中國國家治理過程中具有一定的歷史積累,既是對國外法治治理方式的有效發揚也是對中國儒家傳統治理中“禮法共治”格局在新時期的有效繼承。在T村,這種“三治合一”治理體系的形成,主要是在村民自治的基礎上通過一系列治理方式的創新來實現善治;在這種治理方式的創新中,多個治理主體的參與,網格化治理模式的使用,法制化平臺的搭建,村級道德評議制度的建立等一系列治理工具的有效結合實現了“三治合一”治理體系的形成。

“三治合一”的治理體系最終是要實現自治、法治和德治的有機結合與統一。但是從當前鄉村治理的基本邏輯來看,主要存在以下幾個方面的問題:一是自治主體的缺乏和治理單元的擴大化。除村委會之外,其他村一級的自治組織普遍發展較弱,而且隨著撤村并居和村莊合并的推行,村莊一級的治理范圍不斷擴大。二是法治觀念的淡化和執法能力的低下。農村以血緣和親緣所建立起來的熟人社會仍然是一個不規則的社會,法治建設缺乏土壤。三是道德教化和感染能力的低下,德治仍然缺乏相應的組織主體。實現“三治合一”必須在機制方面進行有效的創新,從而實現三者有機的統一,以期達到以自治為基礎、法治為保障、德治為輔助的治理目標,三者既相輔相成又相互依托,在實踐中協同推進[26],這也是在鄉村振興中實現治理有效的具體要求。

(二)“三治合一”治理體系形成的條件

T村在長期的治理過程中具備了進行治理創新的條件。首先,T村具備良好的村民自治基礎。農民專業合作社、互助協會、理事會等村一級自治組織發展較好,而且在村一級治理中扮演著重要的角色,這些自組織在村莊治理中配合村兩委和村務監督委員會進行村莊產業發展、項目建設等重大事務的決策和實施,共同成為村莊治理的有效主體。其次,政府為村一級搭建了有效的法治平臺。通過“說法說政策、說事說心聲”等為村莊發展創建法制化的治理環境,通過理性化和正規化的運行機制來實現鄉村治理的有效性,實現了鄉村社會發展的規則性。最后,村莊內部良好的民風和道德氛圍為德治開展創造了一定的條件。在T村,道德講堂、事跡報告會、新民風建設的有效實施使以德化為核心的治理機制成為鄉村治理軟實力的集中體現,良好的民風為德治的開展創造了有效的條件。

(三)自治、法治、德治之間的內在關系

自治是“三治合一”治理體系的基礎。村民自治主要強調農民在鄉村治理中的核心地位,將農民的自我管理、自我發展、自我組織、自我教育等作為主要的治理機制。在T村的治理過程中主要表現為各種自組織參與村莊的治理。在中國鄉村發展中以村民自治為代表的治理方式一直在其中發揮著核心作用,這也是實現德治和法治的基礎。從鄉村治理的歷史實踐以及三者之間的內在關系來看,自治不但是基礎,而且是長期所遵從的基本治理邏輯。受“皇權不下縣”的中國長達幾千年的治理機制的影響,村莊一級仍然以村民自治為主;這種自治將有效地發揮村莊一級的民主,在尊重村民選擇和權利的基礎上實現自治能力的有效提升,從而建立符合國情域情、體現時代特征、規范有序、充滿生機、調動民情、彰顯民意、共享共擔的村民自治秩序[27]。

法治是“三治合一”治理體系的底線。無論是村民自治還是鄉村的德治都要以法治為底線,村民自治和德治都必須在憲法和相關法律允許的范圍內履行相關的權利和義務。法治作為鄉村治理體系中的底線,鄉村社會中的任何事務都要有法可依,在法律許可的條件下進行相關活動。在鄉村的法治治理進程中,用法治思維和法治程序有效規范村民和村級各種組織以及外來力量的各種行為,將法治理念貫穿于鄉村治理的始終是法治所要實現的基本目標。近年來隨著脫貧攻堅和鄉村振興的有效推進及國家各項資源的注入,有必要以法治的方式來統籌各項事務,平衡各種關系,化解各種矛盾,規范各種行為,使鄉村治理中的各項事務實現公開和透明,形成以法治為保障底線的治理。

德治是“三治合一”治理體系的輔助。自治和法治有效地保障了鄉村治理的正常運行,而德治將在此基礎上起到錦上添花的作用,成為“三治合一”治理體系形成的輔助。中國自古以來就是一個禮儀之邦,“禮治”是儒家所倡導的主要治理理念,而從“禮治”中所滋生的倫理化的法律催生了德治的產生。在T村,德治主要通過村民所形成的自律意識、非正式性的規范等來形成對其行為的約束。村規民約、良好的家風、道德模范、新民風等都是進行德治的有效方式。在“三治合一”治理體系的形成中,德法結合也是對中國傳統國家治理中“禮法合一”思想的有效繼承和發揚。在鄉村治理的實踐中,德治可以有效彌補法治在鄉村場域中的缺陷。

四 、推進“三治合一”,實現鄉村善治的政策邏輯

在鄉村振興的推進過程中,實現鄉村的善治需要構建科學、合理的鄉村治理體系,這種體系的構建也是實現鄉村治理現代化的重要步驟。從協同化治理的理論來看,建立自治、法治、德治相結合的治理體系仍然需要不斷完善相應的政策和制度。

(一)通過村級組織的建設進一步夯實自治的基礎

自治必須通過有效的平臺才能實現,村級組織的建設是推進村民參與村莊公共事務管理和基層治理的有效途徑。在擴大自治平臺建設中,必須通過其他村級自治組織的成立來實現自治的最大化。從目前村民自治的發展來看,村一級自治組織和自治平臺的缺乏仍然成為發揮自治能力的最大障礙,另外,大多村級自治組織缺乏完善的規章制度和辦事章程,造成村一級自治組織的治理效率低下和發展后勁不足。這就要求,首先在具體實踐過程中要鼓勵和支持村一級成立各種合作經濟組織與村級協會、理事會等,從政策和人力、物力、財力等方面來支持這些組織的發展,鼓勵更多的村民參與這些組織,通過這些組織來表達自己的心聲和實現對村莊公共事務的自我管理和自我服務。其次,在村一級治理的基礎上進一步縮小治理單元,在自然村推行網格化的治理路徑,設置網格長,充分發揮網格長、中心戶長、黨員等在鄉村治理中的引領作用,通過這種小而精的結構優化來鍛煉和提升村民自我發展及其自治的能力。最后,鼓勵各類社會組織與村委會有效配合共同參與村莊的治理,通過這些組織為村一級提供先進的治理理念和治理思路,從而促進村一級治理的現代化。

(二)將法治作為實現鄉村善治的保障底線

從“三治合一”的基本思路來看,在鄉村,法治化的治理仍然比較薄弱,在治理的實踐過程中由于受農村熟人社會的影響,法治理念和思維在村一級缺乏一定的土壤,具體表現為村民缺乏一定的法治意識和法治思維,農民的切身利益經常受到侵犯,在村莊一級沒有建立起相應的法治宣傳平臺,村民缺乏進行法律維權的有效渠道,這些都在很大程度上阻礙了法治的有效推進。在實現鄉村善治的過程中需要從以下幾個方面來促進法治化治理路徑的形成:(1)加強法治化的宣傳力度,通過網絡、微信等媒介向村民宣傳各種法治觀念,將法治化的思維和手段運用到鄉村治理的過程中來;(2)各級司法部門要加大對鄉村治理的支持力度,選派相應的司法人員擔任鄉村振興專職人員,從而為鄉村振興提供相應的法律支持;(3)強化和提升村民的法治化意識,尤其是通過各種途徑來提升村民運用法律意識維護自身合法權益的能力和意識;(4)將法治貫穿于整個鄉村治理的全過程,用法治來確保村民自治在鄉村的順利推進,進而在鄉村治理的過程中將法治作為保障底線,為村莊公共事務的治理提供相應的參照標準和依據。除以上幾個方面之外,從宏觀層面來看,國家要起步鄉村振興戰略的立法工作,用法律手段來維護鄉村振興的順利推進。

(三)為德治創建良好的治理氛圍

德治是促進鄉村善治的輔助措施,有較為良好的治理基礎。要發揮好相應主體的作用,如鄉賢、鄉村有威望的能人的道德感化作用。由于農村空心化問題的加劇,導致鄉村文化的沒落和民風、鄉風在鄉村治理中功能的弱化,鄉賢未能被有效地納入到鄉村治理中來。應通過各種有效的途徑,在鄉村治理中樹立良好的社會氛圍,營造良好的德治氛圍。具體應該從以下方面來有效推進:(1)大力宣揚和繁榮鄉村傳統文化,如鄉村孝老文化、宗祠文化等,將這些文化內化為鄉村發展的軟實力,發揮這些文化的道德感化作用;(2)開展形式多樣的道德建設活動,如鄉賢的評選、農村道德模范的評選,定期在鄉村開展好人好事的宣講活動;(3)發揮好非正式制度在鄉村德治方面的引領作用,鼓勵每個村制定相應的鄉規民約,以家戶為單位制定符合實際的家風、家訓,通過非正式性的制度促進德治的建設。

(四)構建以自治為基礎、法治為保障、德治為輔助的鄉村治理體系

筆者認為鄉村的善治并非是構建最好的鄉村治理體系,而是構建最適合于中國農村發展的鄉村治理體系。中國的農村有很好的村民自治基礎,當下鄉村的治理體系若仍然是以村民自治為惟一,這顯然與中國鄉村轉型和社會發展的需要已經不相適應。構建以自治為基礎、法治為保障、德治為輔助的鄉村治理體系是實現鄉村善治的重要途徑,即一體兩翼式的鄉村治理體系:一體指自治,兩翼分別指法治和德治。

參考文獻:

[1]?周慶智.基層治理:權威與社會變遷——以中西部鄉村治理為例[J].學習與探索,2014(9):63-72.

[2]?陳鋒.分利秩序與基層治理內卷化——資源輸入背景下的鄉村治理邏輯[J].社會,2015(3):95-120.

[3]?賀雪峰,董磊明,陳柏峰.鄉村治理研究的現狀與前瞻[J].學習與實踐,2007(8):116-126.

[4]?徐勇,趙德健.找回自治:對村民自治有效實現形式的探索[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2014(7):1-8.

[5]?張丙宣,蘇舟.鄉村社會的總體性治理——以桐鄉市的“三治合一”為例[J].中共杭州市委黨校學報,2016(3):47-53.

[6]?胡洪彬.鄉鎮社會治理中的“混合模式”:突破與局限——來自浙江桐鄉的“三治合一”案例[J].浙江社會科學,2017(12):64-72.

[7]?薛瀾,張帆,武沐瑤.國家治理體系與治理能力研究:回顧與前瞻[J].公共管理學報,2015(3):1-12.

[8]?俞可平.治理與善治[M].北京:社會科學文獻出版社,2000:112.

[9]?何哲.“善治”的復合維度[J].公共管理與政策評論,2018(5):43-54.

[10]?徐勇.民主與治理: 村民自治的偉大創造與深化探索[J].當代世界與社會主義,2018(4):28-32.

[11]?柯佳敏.社會資本重構: 鄉村自治組織功能提升的必然選擇[J].理論探討,2014(6):151-155.

[12]?羅家德,李智超.鄉村社區自組織治理的信任機制初探——以一個村民經濟合作組織為例[J].管理世界,2012(10):83-93.

[13]?劉強,馬光選.基層民主治理單元的下沉——從村民自治到小社區自治[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2017(1):31-38.

[14]?李博.村莊合并、精準扶貧及其目標靶向的精準度研究——以秦巴山區為例[J].華中農業大學學報(社會科學版),2017(5):93-98.

[15]?吳理財,楊剛,徐琴.新時代鄉村治理體系重構:自治、法治、德治的統一[J].云南行政學院學報,2018(4):6-14.

[16]?劉琴,周真剛.農村法治的實踐之困——對一起土地確權案的思考[J].云南民族大學學報 (哲學社會科學版),2018(3):141-145.

[17]?李三輝.自治、法治、德治:鄉村治理體系構建的三重維度[J].中共鄭州市委黨校學報,2018(4):37-40.

[18]?李燦金.熟人社會背景下非正式制度的運行機理探析[J].云南社會科學,2013(6):152-155.

[19]?徐勇.農民理性的擴張:“中國奇跡” 的創造主體分析——對既有理論的挑戰及新的分析進路的提出[J].中國社會科學,2010(1):103-118.

[20]?張天佐,李迎賓,楊潔梅,等.農業農村優先發展制度化法制化研究[J].農業經濟問題,2018(8):10-16.

[21]?喬惠波.德治在鄉村治理體系中的地位及其實現路徑研究[J].求實,2018(4):88-97.

[22]?鄧大才.走向善治之路:自治、法治與德治的選擇與組合——以鄉村治理體系為研究對象[J].社會科學研究,2018(4):32-38.

[23]?施遠濤.基層社會治理中的德治:功能定位、運行機制與發展路徑——基于浙江溫州的社會治理實踐分析[J].浙江社會科學,2018(8):75-82.

[24]?張龍.協同治理理論視域下新鄉賢參與鄉村治理探析[J].管理觀察,2018(10):44-47.

[25]?王偉,張海洋.協同治理: 我國社會治理體制創新的理論參照[J].理論月刊,2016(12):9-13.

[26]?鄭曉華,沈旗峰.德治、法治與自治:基于社會建設的地方治理創新[J].馬克思主義與現實,2015(4):163-169.

[27]?徐勇. 中國農村與農民問題前沿研究[M].北京:經濟科學出版社,2009.

The Formation Mechanism of “Three-Governing in One” System Under the Governance Pattern of “One Body With Two Wings”

——Taking Village T in Qinling Bashan Area as An Example

LI Bo

(School of Public Administration/Northwest Rural Revitalization Research Center,Xian University of Architecture and Technology,Xian?710055, China)

Abstract:It is not only the basic work to realize the effective rural governance,but also the concrete requirement of the good governance and the modernization of governance to establish the rural governance system of autonomy rule by law and “three-governing in one”.Based on the theory of synergetic governance and taking the rural governance of village T in Hanyin County in Qinling Bashan area as an example,this paper analyzes the operation logic and formation mechanism of “three-governing in one” at the grassroots level in combination with the corresponding cases.It is found that in the practice of the rural governance of “one body with two wings” based on autonomy and with the rule of law as the bottom line and the rule of virtue as an auxiliary function,the effective combination of the three has promoted the formation of the pattern of rural governance modernization and good governance.

Key words:rural revitalization;autonomy;rule of law;rule of virtue;“three governing in one”;pattern of “one body with two wings”

(責任編輯:張潔)