市場化對中國省域技術效率的影響研究

孟慶涵

摘要:2010年以來中國經濟進入中低速增長時期,傳統的粗放型經濟向效率驅動轉變需依賴良好的市場經濟環境。文章基于31個省市自治區2008~2014年的經濟數據,運用固定效應面板模型分析各市場化指標對其影響。研究發現要素市場環境、產品市場環境以及法律環境均有利于技術效率的進步,但政府與市場關系需進一步改善,減少稅收有利于“降成本“、“去杠桿”供給側改革目標的實現,對提升實體經濟活力、穩定經濟增速起著關鍵性作用。

關鍵詞:技術效率;Malmquist;市場化;個體效應;面板數據

一、我國經濟發展向效率驅動轉變

2010年以來,中國經濟增速從兩位數降低至6%~7%的中低速增長時期,是改革開放以來第一次出現這么長時間的經濟增長速度下滑。國內一些學者認為,問題的根結在于中國經濟體制機制的不完善。習近平總書記在2015年中央財經領導小組會議上首次提出“供給側改革”,強調“在適當擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力”。中國經濟增長從依靠要素驅動到效率驅動的模式轉變勢在必行,研究如何促進經濟增長中技術效率的提高是加速供給側改革的重要途徑。

技術效率是指所有生產要素激發的產出增長中,除去勞動力、資本和技術進步的作用,衡量的是規模效益、組織效率、管理水平、勞動力素質等方面對產出的影響。值得注意的是,規模效益受到政府方針的影響,組織效率與非國有經濟的發展有關,管理水平取決于法律制度環境的好壞,勞動力素質則受限于要素市場的發育程度。這些因素歸結到一起實為市場化的發育程度,因此市場化才是真正決定技術效率的諸多影響因素是否起到積極作用的關鍵。

通過量化分析市場化對技術效率的影響,從源頭上找出市場化不利于技術效率提高的短板并加以改善,找出目前我國制度上的不足以及市場化的薄弱環節,從而為經濟結構調整、效率驅動轉型理清思路并提出指導性建議。同時,也為供給側改革的新政策提供數據論證與理論支撐,加快改革進程避免國民經濟增長衰退,穩定當前經濟形勢順利度過難關。

二、市場化影響省域技術效率的實證分析

(一)模型設定

1. DEA_Malmquist模型

數據包絡分析(DEA)在產出與投入確定的前提下,通過線性規劃的方法對同一決策單元的相對有效性進行計算。該方法作為非參數方法,具有避免人為主觀地設定生產函數的優勢,并且無需先驗地限定生產技術具有規模不變性,因此在有效性進行評價中應用廣泛。

Malmquist指數模型在Malmquist Sten提出后由Caves等首次應用到生產率變化的測算中,此后研究者將其與數據包絡方法結合為DEA_Malmquist,很好的度量了相對效率的動態變化。本文正是運用了該方法根據產出與投入計算出全要素生產率、技術進步和技術效率。對于研究對象技術效率而言,任意t期到t+1期的動態變化指數為非負數時表明技術效率未衰退,具體的指數分解結果如下所示。

TFPit=Effchit*Techiti=1,…,34,t=2008,…,2014(1)

2. 固定效應面板模型

本文的研究對象為式(1)中的技術效率,結合市場化指標構建31個省市自治區跨度7年的個體效應面板數據模型。借鑒之前對于市場化的研究成果,假定市場化指標包括五大方面,分別是政府與市場關系(GM)、非國有經濟的發展(NSE)、產品市場的發育程度(PM)、要素市場的發育程度(FM)、市場中介組織的發育和法律制度環境(MILS),每個地區的個體效應為αi,包含截距項的系數為βj以及隨機擾動項εit,構建模型如式(2)。

Effcit=αi+β0+β1GMit+β2NSEit+β3PMit+β4FMit+β5MILSit+εiti=1,…,34,t=2008,…,2014(2)

(二)變量選取及數據來源

1. 技術效率的測定

本文研究的時間區間為2008-2014年,研究對象為中國的31個省市自治區。在全要素生產率的分解上涉及三個變量,分別是總產出、資本投入和勞動投入。其中,各省總產出的指標采用國內生產總值Y衡量。為了消除通貨膨脹引起的價格因素影響,將GDP定基指數與2008年的GDP相乘得到最終可用的實際值。

勞動投入則按照大多數文獻所采用的方法,將各省城鎮單位就業人員數L作為勞動力投入量指標。這樣做的原因主要在于,中國目前對于勞動方面的統計數據不夠完善,嚴格意義上計算勞動投入所需要的數據無法獲得。

關于物質資本存量K的計算,由于我國暫時不具備開展資本存量普查的條件,因此目前最普遍應用的永續盤存法進行估計。永續盤存法實質是調整單位時期內資本增加流量的相關價格因素,通過效率折舊及逐年加總最終積累成為意義上一致的資本存量。

資本存量核算基本公式:Kt=It+(1-δt)Kt-1,其中,Kt為第t年的資本存量,Kt-1為第t-1年的資本存量,It表示第t年的投資,δt代表t年的折舊率。

對于資本存量的估計研究較多,估算研究的代表主要包括張軍、葉宗裕、黃宗遠、賈潤崧和單豪杰。但最終估算的結果差距懸殊,這主要是因為估算時采用的參數差別較大,并且數據源存在誤差。本文的資本存量指標采用單豪杰的計算方法,折舊率取10.96%,基期資本存量用2008年的固定資本形成總額作為各省市區的初始資本存量,在此基礎上通過永續盤存法計算得到各年份31個省市自治區的物質資本存量。

2. 市場化指標選取

目前國內對市場化指標最具權威的研究報告出自樊綱教授及其合作者。本文借鑒其成果,假定市場化指標來源于政府與市場關系(GM)、非國有經濟的發展(NSE)、產品市場的發育程度(PM)、要素市場的發育程度(FM)、市場中介組織的發育和法律制度環境(MILS)。

(三)變量分析與模型求解

1. 各變量的分布情況

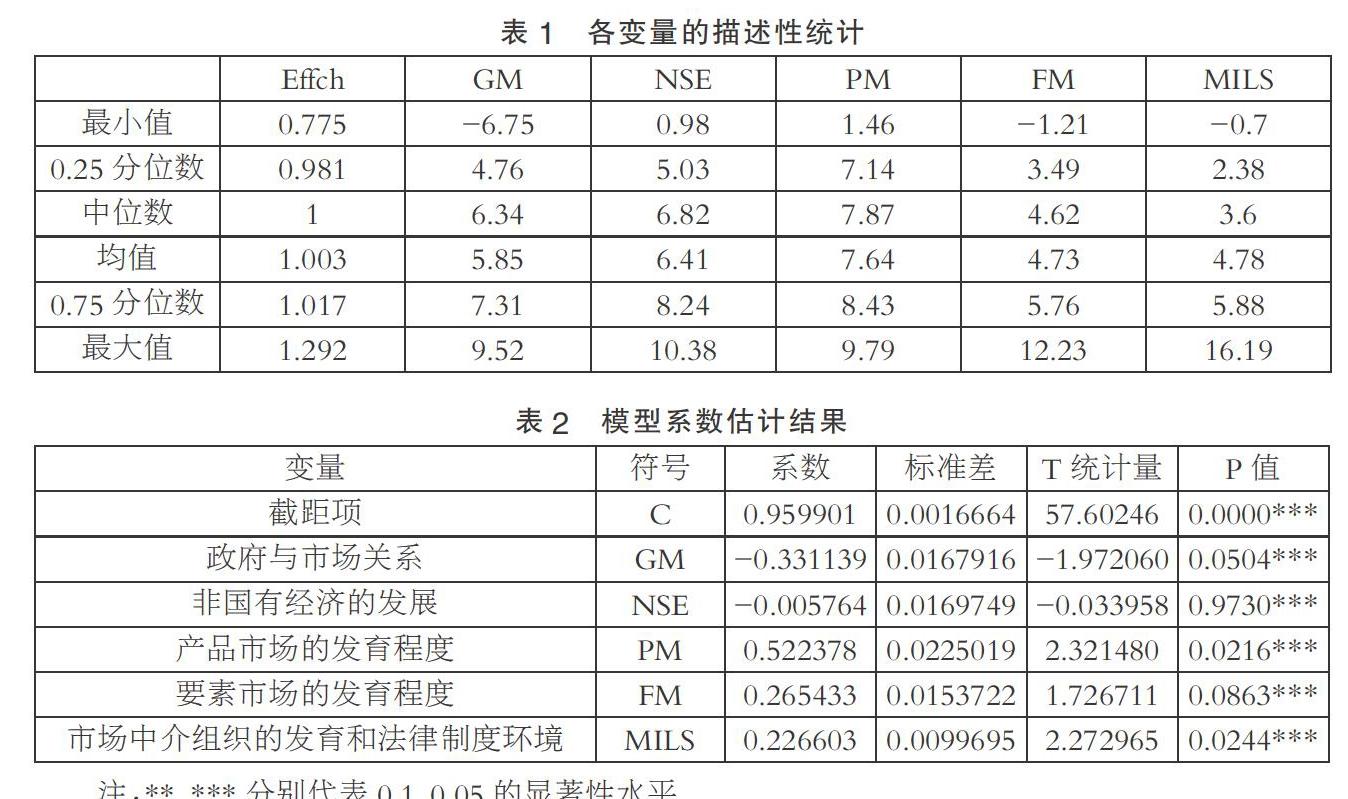

首先,對技術效率及各市場化指標的數據分布情況進行分析。表1顯示技術效率存在進步明顯的情況,最大值為1.291,與此相反衰退最嚴重的時候值為0.775,但技術效率中位數與均值基本一致,說明分布的偏態不明顯。

市場化指標中非國有經濟的發展(NSE)、產品市場的發育程度(PM)的數值都為正數,盡管其它三個市場化指標存在數值為負的情況,但只有政府與市場關系(GM)的最小值偏離零點較遠。

2. 模型建立與求解

面板數據模型式(2)的參數估計通過Eviews實現。為了消除可能存在的異方差和自相關,本文采用加權最小二乘法估計待估參數。通過Durbin-Watson方法檢驗模型結果,異方差性已經通過加權最下二乘法消除,模型的參數估計較為可靠。對于個體效應的假設,Hausman檢驗的結果顯示p值較小,因此拒絕混合面板模型的原假設,認為個體間存在差異。

由于技術效率本身取值范圍小,各市場化指標對其影響程度不易顯現,因此對各市場化指標做百分化處理后代入模型,使得估計出的參數等比例擴大,這樣更能凸顯出其對技術效率的影響。模型系數估計的結果如表2所示,五個市場化指標中除非國有經濟的發展指標不顯著,其余四個市場化指標顯著性都較強。產品市場的發育程度、要素市場的發育程度、市場中介組織的發育和法律制度環境對技術效率的提高有積極作用。其中,在其他指標不變的情況下,產品市場的發育程度指標每增加1%,技術效率進步0.52,相應的要素市場發育程度指標以及市場中介組織的發育和法律制度環境指標每增加1%,技術效率提高0.26、0.23。

相反,政府與市場關系指標的參數估計為負數,說明政府市場關系指標未能對技術效率的發展起到積極的作用。出現這樣結論主要原因在于政府與市場關系的不協調,我國經濟體制改革一直在努力尋求政府干預與市場經濟的平衡點,積極發揮政府在市場經濟中的指導性作用對經濟發展的影響和整體經濟的穩定增長至關重要。

三、結論與建議

(一)全面推進市場化

我國技術效率整體發展水平并不理想,而市場化對技術效率的提升作用明顯,理應全面推進市場化進程為提高技術效率服務。一方面要從各個地區全面推進市場化發展,另一方面要從市場化諸多反面推進發展包括產品市場、要素市場、中介組織的發展與法律法規的完善。

(二)掃清地方保護的障礙

在推進市場化發展的過程中,以優先發展產品市場為準則,其次是要素市場發展和中介組織發育以及法律法規。在具體投入上基本保證產品市場的發育理應分配到更多的人力、資金,因為其帶來的受益最大。特別是對于地方保護要徹底根除,通過立法、制定合理的政績考核兩方面入手,從源頭上削減其動力從法律懲罰上威懾其發展,盡早實現商品的跨區域流通使民族企業、民族品牌具備核心競爭力。

(三)改善政府與市場關系依靠供給側改革

政府與市場關系的改善需依賴供給側改革。去產能,避免政府扶持效率低下的落后企業,恢復市場自動淘汰機制。去庫存,加快建設二三線城市與一線城市的軌道交通,發揮政府在基礎建設上的指揮作用,為經濟發展服務。補短板,發揮政府發展戰略的引導作用,鼓勵發展高新技術產業,為之提供政策優惠與法律保障,營造科研創新的良好環境。

(四)減少稅收降成本

減少稅收增加企業利潤,使資本在高回報的誘導下流向企業,企業資金充足擴大規模利好于技術效率提升,對于整體經濟形勢的上行也十分有幫助。

(五)緊迫實現去杠桿

企業方面要嚴格審核企業融資用途確保資金流入實業,避免公司炒概念,避免金融衍生品泛濫。政府方面減少地方債務,對地方官員考核不以在任時的單純GDP政績為標準,而是轉向運用綜合考察、離任回頭考察的方法,確保資金用途效率不盲目建設、盲目投資。

參考文獻:

[1]Solow R M. Technical Change and the Aggregate Production Function[J].Review of Economics & Statistics,1957(03).

[2]楊勇,李忠民.供給側結構性改革背景下的要素市場化與工業全要素生產率——基于31個地區的實證分析[J].經濟問題探索,2017(02).

[3]張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952~2000[J].經濟研究,2004(10).

[4]葉宗裕.中國省際資本存量估算[J].統計研究,2010(12).

[5]黃宗遠,宮汝凱.中國省區物質資本存量的重估:1978~2007年[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2010(01).

[6]單豪杰.中國資本存量K的再估算:1952~2006年[J].數量經濟技術經濟研究,2008(10).

[7]樊綱,王小魯.中國分省份市場化指數報告(2016)[M].中國社會科學文獻出版社,2017.

(作者單位:江蘇大學財經學院)