民機適墜性研究中的垂向墜撞速度問題探討

白春玉 劉小川 惠旭龍 胡銳 張欣玥

摘要:垂向應急墜撞速度是評價民機抗墜撞水平的關鍵輸入參數,如何確定飛機的垂直墜撞速度是型號耐撞性設計和驗證的關鍵問題。本文梳理了國內外飛機結構墜撞試驗的垂向墜撞速度選擇情況,并從飛機的墜撞事故統計、乘員耐受極限與客艙完整性,以及應急墜撞典型工況分析等方面出發,對民機適墜性研究中的垂向墜撞速度確定方法進行了討論。

關鍵詞:航空安全;適墜性;應急墜撞試驗;墜撞速度;乘員耐受性

中圖分類號:TB122文獻標識碼:ADOI:10.19452/j.issn1007-5453.2020.09.002

安全一直都是各國民航運輸中最為基本也是最重要的要求,但受到復雜氣象環境、人為失誤、機械故障等因素影響,飛機發生應急著陸事故仍時有發生。統計表明,民機在起飛著陸階段的事故發生率占到總事故的70%左右,其中大部分為可生存的墜撞事故[1]。

機體結構的耐撞性是民機墜撞安全性的基礎,影響民機墜撞安全的主要因素有:(1)墜撞發生時飛機的狀態,包括裝載(貨物、乘員、燃油)、飛機的墜撞姿態和墜撞速度(航向與垂向,其中垂向速度又稱為下沉速度)等;(2)墜撞發生時的地面環境,如機場跑道、水面、其他地形等。其中,飛機應急墜撞的垂向速度和動能主要通過機體結構的變形和破壞吸收,此過程產生的嚴酷沖擊環境對乘員安全有著直接的影響。

中國民航規章CCAR 25部中與墜撞相關的條款共有42條,分布在7個章節[2]。其中,25.561條“應急著陸條款”和25.562條“應急著陸動力要求”中,強調結構設計必須在應急著陸過程中對每一位乘員提供保護,給出了座椅設計的明確動力條件,但對飛機的撞擊速度特別是垂向撞擊速度并沒有給出明確要求,而是要求確定一種既嚴酷又乘員可生存的條件。國外先后開展了數十次的運輸類飛機機身段或整機墜撞試驗[3-4],國內也開展了系列的機身段墜撞試驗[5-9]。對于大型運輸類飛機的墜撞試驗研究多采取了航向速度和垂向速度解耦的思路,且主要開展的是全尺寸等直機身段的垂直墜撞試驗,作為垂直墜撞試驗的關鍵控制參數,試驗中的墜撞速度大多在10m/s左右。對于通勤類飛機和直升機的墜撞試驗研究多采用垂向和縱向耦合的組合式試驗思路,且主要開展的是全尺寸整機墜撞試驗。

針對特定的飛機型號,如何確定垂直墜撞速度這一重要控制參數,是型號耐撞性設計和驗證的關鍵問題,但國內外還沒有開展系統性的研究工作。本文梳理了國內外相關研究中的民機結構垂向墜撞速度選擇情況,并從墜撞事故統計、乘員耐受度極限與客艙完整性,以及應急墜撞典型工況分析等方面出發,對飛機墜撞研究中的墜撞速度確定方法進行了討論。

1民機墜撞問題的分類

1.1民機墜撞事故的分類標準

為便于事故統計,根據墜撞中的機體破壞和乘員生存情況,民機墜撞事故主要分為以下三類[10]。

(1)輕微墜撞可生存事故

事故中沒有人員死亡,飛機受控且起落架功能正常,硬著陸撞擊地面,飛機的動能主要由起落架緩沖和剎車系統耗散,這種情況一般不會導致嚴重的后果,飛機機體一般未損壞或僅出現輕微損壞,座椅靠肩帶、安全帶等設備的約束可以對乘員提供足夠的保護,也稱為輕度墜損事故。

(2)嚴重墜撞可生存事故

事故中出現了人員死亡或重傷情況,但至少有一名人員生還,通常出現起落架無法正常放下等故障,以致飛機需要以“機腹擦地”的形式進行迫降,飛機的動能主要通過機體結構與道面的碰撞、摩擦等形式耗散,飛機將不同程度受損,這類事故也是民機抗墜撞設計針對的主要場景。

(3)嚴重墜撞不可生存事故

事故中沒有乘員生還,飛機以較大的速度和較為極端的姿態墜落,墜撞過程的沖擊過程傳遞至客艙的過載超出人員的承受極限或客艙生存空間遭到嚴重破壞,這種情況往往導致較為嚴重的災難性后果,飛機機體出現嚴重損壞或全毀。

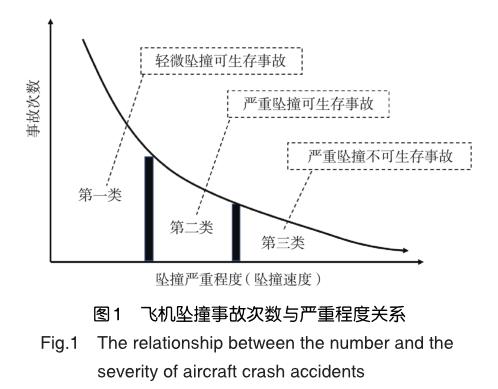

1.2民機墜撞事故嚴重程度與事故數量的關系

以上三類事故的共同特征是飛機的下沉速度超過了起落架系統和相關機體結構的正常設計要求,如起落架系統設計最大下沉速度為3.05m/s。對1997—2018年之間NTSB數據庫中收錄的運輸類飛機墜撞事故分類后可以發現,在總計1141次事故中,輕微墜撞可生存事故、嚴重墜撞可生存事故和嚴重墜撞不可生存事故的數量分別為955起、109起和77起。事故嚴重程度和事故數量之間的關系如圖1所示。

在這109起嚴重墜撞可生存事故中,共導致了19707人死亡,如果提高這類事故中飛機的抗墜撞能力,可以顯著地降低事故傷亡率。

2墜撞速度選擇情況分析

2.1國內外科研機構飛機墜撞試驗研究情況

全尺寸墜撞試驗是獲得墜撞過程材料和結構失效模式、分析能量耗散過程等的必要試驗,也是驗證飛機抗墜撞設計的最直接手段,國內外相關研究機構和制造商開展了大量的全尺寸結構墜撞試驗。

美國國家航空航天局(NASA)蘭利研究中心(LaRC)先后開展了40余次的輕型固定翼飛機整機墜撞試驗和59次的直升機整機墜撞試驗、三次波音707飛機機身框段墜撞試驗[11-13]。美國聯邦航空局(FAA)進行了兩次波音737飛機機身框段垂直墜撞試驗。波音公司開展了787飛機的復材機身段墜撞試驗。墜撞試驗設施和試驗現場情況如圖2所示。

歐盟第四框架項目“商用飛機撞擊生存能力設計”和第五合作框架項目“飛機高速撞擊時的適墜性”對飛機適墜性進行了專門的研究,并針對A320飛機開展了7m/s的垂直墜撞試驗[14]。

日本針對YS-11飛機頻出的墜毀問題(交付182架,發生事故36次,26架飛機完全損毀,共造成254人死亡),開展了機身結構墜撞試驗研究工作,進行了兩次全尺寸機身框段垂直墜撞試驗[15]。

中國飛機強度研究所2012年完成了國內首次的全尺寸機身結構垂直墜撞試驗,如圖3所示,近年來在復合材料機身墜撞試驗、機體吸能結構墜撞試驗方面也開展了多項試驗研究工作。

2.2墜撞速度分析

表1梳理了國內外已開展的墜撞試驗,包括試驗飛機的類型、型號、試驗時間、速度(垂向和縱向)和墜撞環境等。

從表1可知,國內外主要開展了通用飛機、直升機以及大型客機三類平臺的墜撞試驗研究工作,不同特征飛機的墜撞速度選擇也有較大不同。對于輕型固定翼飛機和直升機,主要開展整機墜撞試驗研究,多采用垂向和縱向耦合的組合式試驗方案,其中直升機的最大垂向撞擊速度為12.80m/s,最小垂向撞擊速度為7.90m/s;通用飛機的最大垂向撞擊速度為9.45m/s,最小垂向撞擊速度為7.01m/s。這些速度的選擇主要來源于MIL-STD-1290 (AV)給出的設計要求[16]。

對于大型客機的抗墜撞問題,由于試驗成本的限制,主要開展了機身段垂直墜撞試驗,最小垂向撞擊速度6.1m/s,最大垂向撞擊速度9.14m/s。這些速度的確定并沒有直接的標準來源,但其確定方法大致可分為三類,首先是同類飛機的事故統計分析,其次是基于人體耐受度和客艙生存空間的考慮,如一般要求墜撞過程中客艙地板過載不大于20,最后是基于某種典型的嚴重著陸場景分析。最終確定的墜撞速度按照適航要求是一種既嚴重又可生存的條件,并綜合衡量飛機安全性和經濟性等因素。

3民機應急墜撞垂向墜撞速度確定方法

3.1基于墜撞事故統計的確定方法

美國陸軍在20世紀60—70年代就針對輕型固定翼飛機和旋翼機的墜撞事故進行調查研究,共調查了563起旋翼機事故和92起固定翼機事故,排除不符合統計范疇的事故后篩選了373起事故樣本。給出了可生存事件的累計概率分布曲線,如圖4所示,提出了基于可生存事故墜撞累計頻率的飛機抗墜撞設計要求,此方法基于墜機事故的調查統計分析,總體比較科學,為開展飛機的抗墜撞設計提供了一定指導,美軍以95%可生存事故累計頻率作為輕型固定翼飛機和旋翼機的設計要求條件。

但對于大型客機,影響墜撞安全的參量眾多,每次事故發生的原因都很復雜,難以建立起統一的可生存事故墜撞累計頻率統計樣本曲線,同時,不同的適航審定部門對嚴重但可生存的墜撞條件理解也不同。一般來說,同一制造商可以根據其同類飛機的典型墜撞案例或試驗數據給出下一代飛機的抗墜撞設計要求,以及由此確定其抗墜撞驗證的條件,如FAA要求波音787飛機具有等同于波音777飛機的墜撞安全性。空客A340飛機的抗墜撞設計和評定就很大程度上借鑒了A330飛機和A320飛機的墜撞案例和試驗數據,此種做法事實上也是一種基于事故統計分析的方法。

3.2基于乘員耐受極限與客艙完整性要求的確定方法

乘員保持自主撤離能力、客艙完整性得到保持(座椅和頭頂行李架等可靠連接、通道通暢、應急門可以打開等)是墜撞后乘員安全的重要保障,因此,對于全新設計沒有可供參考的對比飛機,可以根據人體耐受度和客艙完整性的要求,確定可生存墜撞速度。

墜撞過程中,結構傳遞給乘員的過載峰值、過載持續時間以及平均過載的大小均是影響人員損傷程度關鍵的因素。研究人體損傷的學者將沖擊對人員的情況劃分為三個區域,即損傷安全區域、嚴重但可接受區域和嚴重且不可接受區域[17],如圖5所示。在損傷安全區域,可能會造成人員的輕度受傷,如擦傷,一般不會造成嚴重的生理損傷,乘員具備自主撤離能力;在嚴重但可接受區域,可能會引起人員中等嚴重程度的外傷,或導致身體殘疾等生理損傷,通過及時的治療可保證生存,但會影響人員的自主撤離能力;在嚴重且不可接受區域,人員受到極其嚴酷的損傷,幾乎不可能生存。

飛機的墜撞速度與乘員經受過載、客艙的變形等是正相關的,可基于乘員的沖擊耐受度,以及結合飛機的結構特征,計算得到相對應的飛機嚴重但可接受的極限墜撞速度。以某飛機典型機身結構為例(第23~26框等直機身段,長度為1.71m),當墜撞速度分別為4.5m/s和13.5m/s時,此機身結構客艙地板的平均過載分別對應于16和40。可以看出,地板過載16時,再考慮座椅的減緩作用,人體不會受到明顯傷害,同時客艙保持完整,這是一種不夠嚴重的墜撞環境,如圖6(a)所示;當地板過載40時,人體可能嚴重受傷,同時貨艙立柱頂穿了地板且客艙整體變形明顯,此情況下,座椅、艙門和頭頂行李架均有較大的變形可能,存在客艙完整性影響乘員生存空間的較大風險,這是一種過于嚴重的墜撞環境,如圖6(b)所示。對于該飛機,選擇的墜撞速度應介于這兩個速度之間。

3.3基于飛行典型嚴重著陸狀態的確定方法

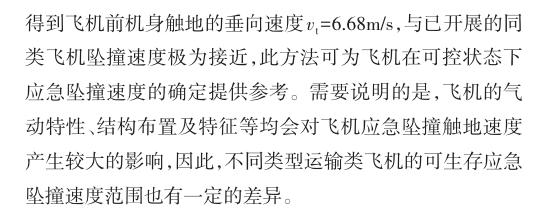

通過對民機應急墜撞事故統計發現,可生存應急墜撞事件一般發生在飛機的起飛著陸階段,且飛機多在可控的條件下著陸,即墜地前飛行員仍可對飛機進行有效操縱。其中一種典型嚴重情況是前起落架不能放下(如起落架的機械卡阻、液壓管道破裂等故障),需要飛行員選擇飛機以主起落架(主起)兩點著陸,然后前機身擦地著陸,這是一種非常典型的嚴重應急著陸狀態,有大量的應急墜撞案例,如2018年5月21日,沙特阿拉伯航空公司的一架空客A330客機由于液壓系統故障,前起落架無法放下而導致應急著陸。

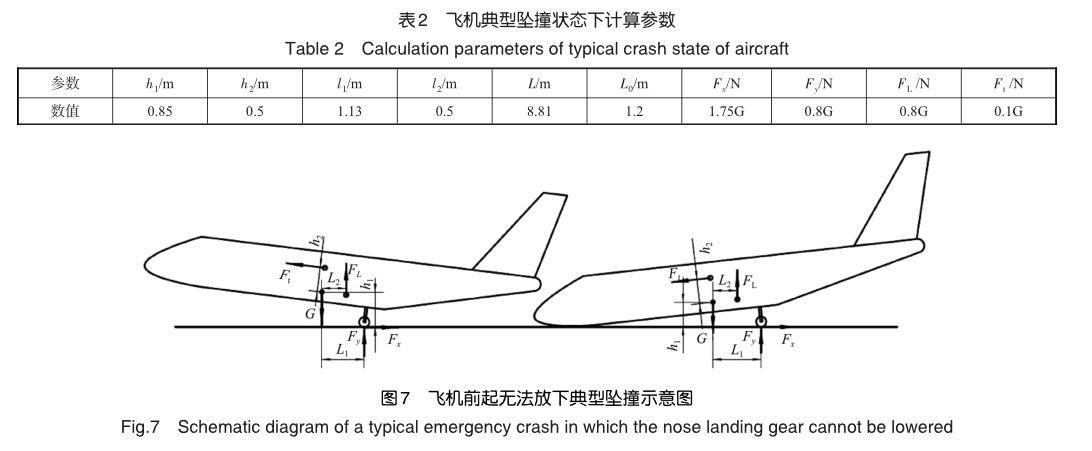

本文以某型飛機為例[18],模擬前起落架故障無法放下,主起落架兩點著陸的嚴重狀態,對前機身的撞地速度進行分析,如圖7所示。飛機著陸重量(質量)為26500kg,考慮嚴重工況,假設飛機的垂向著陸速度為最大設計著陸下沉速度3.05m/s,尾沉角θ0= 7°,飛機縱向速度為50m/s,表2給出了其他計算參數(部分參數為根據飛機總體參數和工程經驗的假設值)。表2中,I為機體繞重心轉軸俯仰轉動慣量、θ為飛機俯仰角、Fx為主起落架所受摩擦力、Fy為主起落架所受垂直載荷、FL為飛機所受升力、Ft為飛機所受推力、h1為主起輪胎距重心的高度、h2為推力距重心的高度、l1為主起落架垂直載荷距離重心水平距離、l2為升力距離重心水平距離。

飛機受力狀態如圖7所示,飛機尾沉姿態應急著陸過程中,由其自身重力、地面對起落架的支持力等作用下使飛機繞重心軸逆時針轉動,可建立平衡方程如下:

4結束語

本文梳理了國內外已開展的輕型固定翼飛機、直升機以及大型客機等飛機的結構墜撞試驗研究工作,數據表明,不同類型飛機的墜撞速度選擇和試驗方式均有較大不同,對于大型客機,主要開展了機身段垂直墜撞試驗。對于輕型固定翼飛機和直升機,主要開展整機的垂向和縱向耦合墜撞試驗。從墜撞事故統計、乘員耐受極限與客艙完整性,以及應急墜撞典型工況分析等方面出發,對民機適墜性研究中的垂向墜撞速度確定方法進行了討論,主要結論如下:

(1)基于墜撞事故統計提出的墜撞累計頻率的飛機抗墜撞設計方法,國外在輕型固定翼飛機和直升機的抗墜撞研究中進行了較好的應用,該方法總體比較科學。在缺少大型客機墜撞事故統計數據的情形下,可根據其同類飛機的墜撞數據提出下一代飛機的抗墜撞設計和墜撞試驗速度的條件。

(2)基于乘員耐受極限與客艙完整性要求的確定方法,飛機的應急墜撞速度與沖擊過程對乘員的過載響應正相關,可基于乘員的可生存沖擊耐受極限,以及結合飛機的結構特征,計算得到飛機的上限和下限墜撞速度,飛機的實際可生存墜撞速度范圍應介于這兩個速度之間。

(3)提供了一種飛機前起落架無法放下,飛機可控應急著陸的前機身撞地垂向速度的簡化計算方法,結果表明飛機前機身觸地的垂向速度屬于可生存應急墜撞范疇,可為飛機在可控狀態下應急墜撞速度的確定提供參考。

參考文獻

[1]劉小川,周蘇楓,馬君峰,等.民機客艙下部吸能結構分析與試驗相關性研究[J].航空學報,2012,33(12):2202-2210. Liu Xiaochuan, Zhou Sufeng, Ma Junfeng, et al. Correlation study of crash analysis and test of civil airplane sub-cabin energy absorption structure[J] Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2012,33(12):2202-2210.(in Chinese)

[2]中國民用航空局.中國民用航空規章第25部運輸類飛機適航標準[S].中國民用航空局,2001. CAAC.CCAR-25 Airworthiness standard of transport aircraft[S].CAAC, 2001.(in Chinese)

[3]Boitnott R E,Jones L E. NASA-Langley research centers impactdynamicsresearchfacilityfull-scalecrashtest procedures[C]//Proceedings of the Third International KRASH Users Conference,2001.

[4]Robertson H,Banks F,Nolan K. Development and testing of a crashworthy external fuel system for the UH-60,AH-64,and RAH-66 helicopters[C]//Proceedings of the 59th AHS Forum,2003.

[5]劉小川,郭軍,孫俠生,等.民機機身段和艙內設施墜撞試驗及結構適墜性評估[J].航空學報,2013,34(9):2130-2140. Liu Xiaochuan, Guo Jun, Sun Xiasheng, et al. Drop test and structure crashworthiness evaluation of civil airplane fuselage section with cabin interiors[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2013,34(9): 2130-2140.(in Chinese)

[6]張曉敏,馬驄瑤,霍雨佳,等.寬體客機機身框段適墜性仿真分析與評估[J].中國民航大學學報,2017,35(4):36-40. Zhang Xiaomin, Ma Congyao, Huo Yujia, et al. Crashworth iness simulation analysis and evaluation of wide-body aircraft fuselage section[J]. Journal of Civil Aviation University of China,2017,35(4):36-40.(in Chinese)

[7]解江,牟浩蕾,鄒田春,等.貨艙載荷對復合材料機身框段適墜性影響分析[J].機械強度,2017,39(1):100-105. Xie Jiang, Mu Haolei, Zou Tianchun,et al. Simulaton analysis of cargo loading on crashworthiness of compsite fuselage section[J]. Journal of Mechanical Strength,2017,39(1):100-105.(in Chinese)

[8]范耀宇.民用運輸飛機適墜性要求淺析[J].民用飛機設計與研究,2014(2):31-33. Fan Yaoyu. Analysis of crashworthiness requirements of civil transport aircraft[J]. Civil Aircraft Design & Research,2014,(2):31-33.(in Chinese)

[9]劉小川,王彬文,白春玉,等.航空結構沖擊動力學技術的發展與展望[J].航空科學技術,2020,31(3):1-14. Liu Xiaochuan,Wang Binwen,Bai Chunyu,et al.Progress and prospect of aviation structure impact dynamics[J].Aeronautical Science & Technology,2020,31(3):1-14.(in Chinese)

[10]張宏,魏榕祥.通用飛機抗墜撞設計指南[M].北京:航空工業出版社,2009. Zhang Hong,Wei Rongxiang.Design guide for crashworth iness of general purpose aircraft[M].Beijing:Aviation Industry Press, 2009.(in Chinese)

[11]Boitnott R L,Jackson K E,Fasanella E L,et al.Full-scale crash test of the sikorsky advanced composite airframe program helicopter[C]// Proceedings of the American Helicopter Society Forum,2000.

[12]Fasanella E L,Alfaro-Bou E.Vertical drop test of a transport fuselage section located aft of the wing[R].NASA TM-89025,1986.

[13]Chambers J R. Partners in freedom:contributions of the langley research center to U.S. military aircraft of the 1990s[R].NASASP-2000-4519,2000.

[14]LePage F,Carciente R. A320 fuselage section vertical drop test,part 2:test results[R]. CEAT test report S95 5776/2,1995.

[15]Kumakura I,Minegishi M.Summary of vertical drop test of YS-11 transport fuselage sections[R].SAE Paper 2003-01-3027,2003.

[16]MIL-STD-1290(AV).Light Fixed- and Rotary-Wing Aircraft Crashworthiness[S].1988.

[17]Guidaa M,Marulo F.Advances in crash dynamics for aircraft safety[J]. Progress inAerospace Sciences,2018,98:106-123.

[18]李臣,趙志偉.民用飛機尾橇接地載荷計算分析研究[J].中國航空學會總體專業分會飛機發展與設計第十次學術交流會,2015. Li Chen,Zhao Zhiwei. The calculation method of civil aircraft tail skid touchdown loading[J]. Proceedings of the 10th Symposium on Aircraft Development and Design of CAAC,2015.(in Chinese)(責任編輯王為)

作者簡介

白春玉(1984-)男,碩士,高級工程師。主要研究方向:結構沖擊動力學。

Tel:029-88268610

E-mail:baichunyu2006@163.com

劉小川(1983-)男,博士,研究員。主要研究方向:結構動力學、結構沖擊動力學。

Tel:029-88268805E-mail:liuxiaochuan@cae.ac.cn

惠旭龍(1989-)男,碩士,工程師。主要研究方向:材料/結構動態力學行為。

Tel:029-88268285E-mail:742849400@163.com

Discussion on the Problem of Vertical Crash Velocity in the Study of the Crashworthiness of Civil Aircraft

Bai Chunyu,Liu Xiaochuan*,Hui Xulong,Hui Rui,Zhang Xinyue

Aviation Key Laboratory of Technology and Science on Structure Impact Dynamics,Aircraft Strength Research Institute,Xian 710065,China

Abstract: Vertical emergency crash velocity is a key input parameter for evaluating the crash resistance of civil aircraft, and the determination of its value is the key to the aircraft design and verification of crashworthiness. This paper summarizes the domestic and foreign relevant research on the selection of the vertical crash velocity. Based on the analysis of crash accident statistics, occupant tolerance limits and cabin integrity, as well as the analysis of aircraft landing status and characteristics, the determination method of vertical crash velocity in the study of crashworthiness of civil aircraft is discussed.

Key Words: aviation safety; crashworthiness; emergency crash test; crash velocity; occupant tolerance limits