心體 工夫 境界

扈繼增

摘 要:知是良知本體,行是良知之用。在心體純然的狀態下,心與物接,良知自然發用為行,知與行本然合一。常人因氣拘物蔽,其良知心體無法完全呈現,從而導致了知與行的分離。孫應鰲認為個體通過慎獨、誠意的明心工夫,可以重新回歸到知行合一的本然狀態,實現本然與實然的統一,進而達至與天地萬物為一體的一貫境界。孫應鰲對“知行并進”與“知行合一”作了區分。“知行并進”是在見聞之知向良知的轉化過程上立說,“知行合一”則是在良知之體用上立說。“知行并進”中雖有良知之用,但中間夾雜“有我之私”,知與行仍分為二,二者是道德理論與道德實踐的關系;“知行合一”則是個體在克除私意后,實現的良知之體與良知之用的統一,是體與用的關系,其知行說的實質是體用論。

關鍵詞:孫應鰲 知行合一 良知 體用 黔中王門

中圖分類號:B248.2 文獻標識碼:A 文章編號:1000-8705(2020)03-70-78

孫應鰲是黔中王門的主要代表之一。近年來,學者關于他的研究成果頗多,1但對其知行說這一重要論題卻鮮有專文討論。知行關系是中國哲學的傳統問題,從先秦至近代,相關探討從未間斷。孫應鰲繼承王陽明的知行合一說,并作了進一步發展。本文從心體、工夫、境界三個向度對孫應鰲知行說進行探討,希望能夠對以孫應鰲為代表的黔中王門的研究,起到一定推進作用。

一、心體:知行合一之必然

孫應鰲繼承了王陽明以心為體、心外無理的基本觀點,進而建立了具有黔中王門特色的心學思想體系。2概言之,孫應鰲認為天地萬物之理與仁義禮智等道德理性為人心所本有,而心就是個體感通天地,與萬物為一的基礎與樞紐。個體之所以能做到知行合一,正因為人心是包具萬物、涵括眾理,又能感通萬有的關鍵。孫應鰲指出,人心之體就是良知,而良知無間古今,是人類共有共通的價值本體,是道德理性的源泉。他說:“蓋此知,即我之心體,無間于古今,必好古敏求,則在古人的,就是在我的;知道是在我的,則好者好在我耳,求者求在我耳。”1在孫應鰲看來,良知心體具有三個特性:第一、“心體正而已矣。心體之正,既不可墮于無,又不可滯于有。”2第二、“寂感人心也,……雖寂,而天下之故未嘗不感;雖感,而本然之真未嘗不寂……吾心之妙,萬物以寂然不動,感而遂通耳。”3第三、“知與不知,此心何等明白,是謂‘良知。”4

除此之外,孫應鰲還進一步認為,心體具有兩方面的特點:一方面,心體不滯有無,不偏動靜,至中至正,虛靈不昧,具有自然感應萬物、因物而顯的能力。它能“‘知幽明‘知死生‘知鬼神‘知萬物‘知命‘知晝夜,……此知放而彌六合,卷而藏于密。”5另一方面,心體又擁有是非判斷的能力。當心與物接,良知心體根據具體情境,作出相應的價值判斷,從而生發出仁、義、禮、智、敬、愛等具體的道德行為。孫應鰲正是以良知為知,以其感通萬物時,所產生的結果為行,從良知之體與用的角度來說明知行合一的問題。

良知心體的應感能力是知行合一的前提,而其是非判斷能力則是知行合于價值理性的基礎。那么,要得出知行合一的結論,必然需要論證良知心體何以能感通天地萬物。這就涉及到心物關系的問題。

孫應鰲說:“物之所在,就是知之所在;知之所在,就是意之所在;意之所在,就是心之所在。”“物者,知之統會也。”6物是心、意、知三者的“統會”。統會即三者共同的落實之處。一方面,心、意、知三者必然通過物得以體現,否則心、意、知便成為懸空虛寂的東西;另一方面,物也因走入心、意、知的世界,而彰顯其意義。由此,心、意、知、物四者打成一片,成為一個統一的整體。具體落實到“物”的問題上,可從兩方面理解:一是客觀實在之物;二是物即事。以下展開論述:

首先,客觀實在之物。從客觀實在物的角度來看,當客觀實在物在進入人的視野后,它便與心體發生感應,成為觀察者的心內之物及其意義世界的組成部分。相對于之前客觀實在物的稱謂,物成為了與人的意義世界產生關系的“人—物”之“事”。另一方面,人的價值與意義總是彰顯于與物溝通的事件中。就這一角度而言,人的存在本身便是“物”(或“事”)的存在。7如陽明之“南鎮看花”便是一例。此點可借用海德格爾的觀點來說明。海德格爾說:“只有當此在存在,也就是說,只有當存在理解在存在者狀態上的可能性存在,才有存在。”“這個存在者為之存在的那個存在,總是我的存在。”“你未看此花時”,南鎮之花只是“事實性”的在者,并未從隱蔽狀態進入光明狀態,其自身未顯示出來。而此在的敞開亦須面向存在,所以“未看此花時,此花與汝心同歸于寂”,作為在者的花與作為此在的人相對于彼此都處于隱蔽中。“你來看此花時”,“花”成為“上手之物”,是“實際性”的在者,在與此在交往之中,它將自己帶入光明之處,顯示出自身。此在與“花”由此構成了“因緣關系”的整體,所以“此花顏色一時明白起來,便知此花不在你的心外”。

其次,物即事。在中國哲學中,“物”可訓為“事”。朱熹在《大學章句》中說:“格,至也。物,猶事也。”8《傳習錄》記徐愛與陽明問答,亦解“物”為“事”:“‘愛昨曉思格物的“物”字即是“事”字,皆從心上說。先生曰:‘然。身之主宰便是心,心之所發便是意,意之本體便是知,意之所在便是物。如意在于事親,即事親便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于仁民愛物,即仁民愛物便是一物;意在于視聽言動,即視聽言動便是一物。所以某說無心外之理,無心外之物。”1陽明在《答顧東橋書》中亦有“意之所用,必有其物。物即事也”之說。《傳習錄》又記:“門人有言邵端峰論童子不能格物,只教以灑掃應對之說。先生曰:‘灑掃應對就是一件物,童子良知只到此,便教去灑掃應對,就是致他這一點良知了。”2由此可見,在格物的語境中,訓“物”為“事”是宋明理學的普遍共識。由陽明答徐愛之問,亦可見“物”乃是個體之意所到之處。

進而言之,每個個體的世界均以其意所及之處為全部內容。個體之意及意之所及的客觀實在物,共同構成了一個整體的“事”之世界。天地萬物,古往今來,凡是進入個體視域中的事件及客觀實在物,無不包含于這一整體世界之中。孫應鰲又說:“意者,心之發動也……知者,意之明覺也。”3“知,即吾心之良知。”4意為心之所發,良知為其“明覺”;而個體世界又建立于意的基礎上。作為意之“明覺”的良知,擁有感通古今天地萬物的能力也就在情理之中了。

在此強調一下,孫應鰲認為良知心體有三個特性:一、至中至正,不墮有無;二、至虛至靈,隨感而應;三、知與不知,何等明白。因良知至中至正,不滯有無,又虛靈不昧,一旦心中出現一事,必然會得良知的回應。又因良知至善至美,包仁含義,其自身既是德性的源泉,又是德性的發用者,故其每一種回應,都合乎道德原則。良知是體是知,其對物回應是用是行。因此,知與行是體與用的關系,不是認識論上的理論與實踐的關系。在良知主導的個體之“事”世界中,知行合一,是必然的合一、本然的合一。

二、工夫:知行合一的隔絕與回歸

(一)知行合一的隔絕

對常人而言,以良知為主導的“事”世界并非現成。在現實生活中,個體常常處于知行兩離的狀態。在孫應鰲看來,知行分離源于人的“血氣之私”。“血氣”是“人之所以同于禽獸”的原因,它是個體欲望的來源,這就造成了知行合一的隔絕。

與宋明理學的主要觀點一致,孫應鰲認為氣有正氣與血氣之分。孔子等圣人是“正氣用事,無一毫血氣”;常人之好色、好斗、好得,“皆出于血氣之私”5。個體的本然狀態應與天理相應,但血氣使人的存在常以自我為中心,致使人欲日彰,天理日黯:“仁者,天地生物之心,而人得之以為心者也。人得天地生物之心為心,渾是一團天理,便渾然與物同體,有何私欲?但人為氣拘物蔽,不見與物同體之本,然只從自家軀殼起念,然后有私欲。有了一分人欲,便沒了一分天理;去得一分人欲,便全得一分天理。私欲者,我也。有我之私,即己也。”6

血氣與物欲之蔽,使常人的“事”世界總是伴隨著“有我之私”,無法表現為以良知主宰的知行合一的世界。“沒了一分天理”,良知對個體之“事”世界的主導能力便減了一分。由于在心所發的意中,夾雜著良知與“有我之私”,當一件事(或“物”)中 “有我之私”遮蔽良知時,知行必然是分離的。

孫應鰲又說:“凡人不能修身、治人、治天下國家,只因失此真知。”7“蓋人之妄有所作者,以其無真知也。知行一理,惟有真知,而后可作;茍不知而作,是外知以為行。”8“一者,吾心之天則也。……此天則,在視為明,在聽為聰,在貌色為溫恭,在言行為忠敬,惟失此天則而不能思,視聽便不聰明,貌色便不溫恭,言行便不忠敬。”9“失此真知”是說良知被遮蔽的狀態,并非說良知消亡。個體的種種現實之行根據具體的情境作出合乎德性的反應,是其應然的狀態。視聽聰明、貌色溫恭、言行忠敬是知行合一本來的樣子。但是因為“真知”(即良知)的隱退,導致了“妄有所作”“不能思”“不聰明”“不溫恭”“不忠敬”等種種行為,知與行的分離由此產生。

(二)誠意慎獨工夫

既然從本然來看,人人都是知行合一的,而現實世界中知行又常分離,那么,個體應如何回歸到知行合一的世界中呢?在個體之“意”所主宰的“事”世界中,“意”的主人是“有我之私”還是良知,是知行能否合一的關鍵。因此,要回到知行合一的本原狀態,必然要在“意”上下工夫。于是,孫應鰲提出慎獨、誠意的解決方案:“‘知行合一便是‘慎獨,‘慎獨便是‘知行合一”1;“自欺、自慊,只在自己意上用功。曰‘獨者,示人下手用功處也。蓋意者,心之所發,正是獨知之地,所謂幾也”2 ;“故知行合一,而慎獨之功盡,便無時無處不與此道合一”3。“意”是慎獨、誠意工夫的實落手處,是回歸知行合一的關鍵。

那么“意”的層次和構成是如何的呢?孫應鰲說:“然修身必先正心;心者,身之主宰也。正心必先誠意;意者,心之發動也。誠意必先致知;知者,意之明覺也。致知必先格物;物者,知之統會也。……意者,好惡而已。心之忿懥、恐懼、好樂、憂患,身之親愛、賤惡、畏敬、哀矜、傲惰,家之仁讓、貪戾而行于國,國之好善、惡惡而達于天下,皆不外好惡而已。好惡之心之發而為意也。”4這表明“意”有三個層次:

第一,“意者,心之發動也”。由于心體有應感的功能,當心與物接時,便產生“意”。物既可指現實中的實在之事或物,也可指人思維意識中的想象之事或物。第二,“知者,意之明覺也”。此處之知指顯發為擁有道德理性的良知。第三,“意者,好惡而已”。意包含有好惡之情。這種好惡之情可善可惡,是良知與私欲在個體情態上的表現。當良知呈現時,表現為“仁讓”等正向的情感,此時好惡之情得其正。當私欲遮蔽良知時,則表現為“貪戾”等負面的情感,好惡之情不得其正。

由此可見,孫應鰲所說之“意”在三個層次之外還擁有四層結構:第一層為認知意識。它是當事或物進入人的視域時,心自然產生的意識,是客觀事物在個體內心的投影,無是無非。第二層為情感意識,表現為好惡之情。好惡之情正與不正,由良知是否呈顯并起支配作用而定。第三層為個體成見,或說有我之私。成見是個體長久以來形成的慣常思維,包含孔子所絕之“意”“必”“固”“我”5等,可統稱為私欲。6私欲處于即靜即動的狀態,一涉及物便發動為好惡之情。第四層為良知。與私欲相似,良知亦有即靜即動兩種相狀,在涉及物時亦可發動為好惡之情。孫應鰲說:“知者,意之明覺也。”此句可解為良知是明覺的意或是意的明覺之處。處于發用狀態的良知都包含于意的范疇之中。在這四層結構中,第三、四層的私欲與良知均通過第二層的情感意識得以顯發。細以繹之,情感意識常常分作兩層。一層由私欲支配,一層由良知支配。私欲作主時,表現為不正的情感。此刻良知雖隱而不彰,但仍潛藏著對不正之情的照察和排拒。此時之情感意識應作兩層看。只有當私欲克盡,情感完全由良知支配時,才成為一層純粹的至善之情。由此,第二層的情感意識是第一、三、四層意識的樞紐。一種認知意識產生后,自然伴隨有相應的情態表現。情態表現正之與否,則由第三、四層的私欲與良知決定。

需要注意的是,盡管良知與私欲都處于即靜即動,隨物而顯的狀態,但是相對于私欲,良知更具有終極性。它同時具備照察、判斷、肯定與糾正四種能力。這四種能力的針對對象包含了意之結構的前三個層面。就良知自證自明的特征而言,這四種能力甚至可針對意的所有方面。孫應鰲曰:“慮,即此知之照察”1。“照察”是對認知意識與情感意識的觀察。從這一功能來說,如果將整個“意”世界比喻為一座房子,那么良知就是四面墻上的鏡子。房子中物品或顯或失,無不一一顯示于鏡子之中。“意”世界的每一個念頭出現、消失及其相狀,良知無不知道。孫應鰲亦曾以“明鏡蓄照”比喻良知之動靜。其次,良知具有知是知非的判斷能力。孫應鰲說道:“是非,是人心本然之公。”2“大人無所不知,只是不失了當初赤子一點不慮而知之良知。”3知是知非是工夫論的前提。是非不明,則無所謂好善惡惡。再次,基于知是知非的判斷能力,良知對情感意識擁有或肯定或糾正的能力。李景林師在《論人性本善及其自我捍衛機制》中,將孟子“羞惡之心”之“惡”解為所羞之對象(讀為è)。文中說道:“此‘羞惡之心對于引導反思本心、捍衛人心之善性、踐行道德以達德性之實現,具有重要的工夫論意義。如果說 ‘四端之 ‘不忍惻隱之心表現了人心對善的肯定性一面,那么‘羞惡之心或羞恥心則表現了人心對非性之惡的排拒與否定性一面。”4“不忍惻隱”是為良知所顯發的情感意識,良知對其自然是肯定的。“羞惡之心”所羞所惡之對象,是私欲的呈現,良知對其存在天然的拒斥與否定。良知之照察、判斷、肯定與糾正四種能力在發用時,一齊俱發,并無先后之分。照察與判斷是知,肯定與糾正則是行。如“知好色惡臭”是照察與判斷,“好好色”與“惡惡臭”則是肯定與糾正。就此而言,良知自身之知、行本來也是合一的。它們只是良知發用時的不同側面而已。

在“意”的四層結構中,認知意識是中性的,無所謂善惡。私欲作為支配層,只有通過情感意識才顯露出來。那么,要進行慎獨、誠意的工夫,其下手處便在情感意識。良知之照察、判斷、肯定與糾正的四種能力,又為慎獨、誠意工夫提供了可能性。可見,慎獨、誠意是以情感意識為對象,以良知發用為手段的工夫系統。那么,慎獨、誠意工夫又是如何在情感意識層展開的呢?

孫應鰲說:“所謂中也,此吾心之真機也。吾心之真機,即人所不知而己所獨知之地也。君子戒慎恐懼,非有加于此真幾(據原書點校者考證應為“機”字),只是順此真機,直養無害,使獨知之地,惺惺不昧。”5又說:

其機則在審理欲之幾而慎獨,使此心主一于理而無他適耳。此心不主一于理而人欲得以干之,則視、聽時,仁就違于視、聽;言、動時,仁就違于言、動。己何由克、禮何由復?此心能主一理而欲不得以干之,則未嘗不視、聽而視、聽皆理,未嘗不言、動而言、動皆理,己就此克,禮就此復。要緊工夫全在一“勿”字上。勿者,審理欲之幾而時時慎獨,使心主一于理,而無他適也,故“勿”之,即克之也。……“勿”之,即克之。可見“克”與“復”非二事。“克己”,即所以“復禮”也。“勿”之,只是審理欲之幾而時時慎獨,使此心主一于理而無他適。可見禮與仁非二道,復禮即為仁也。6

區別于朱熹,在慎獨的問題上,孫應鰲繼承了陽明視“獨知之地”為良知的看法。上文中“所謂中也,此吾心之真機”即是不墮動靜有無的心體,即良知。通過上述兩段文字,孫應鰲對于慎獨工夫作了具體說明:一、“順此真機,直養無害,使獨知之地,惺惺不昧”,即使良知始終處于清醒靈明的狀態,物來順應,隨機而發。二、“審理欲之幾而慎獨”,說明慎獨的時機,在意識將萌未萌的隱微之時。三、“使此心主于一理而無他適耳”,即使良知作為“意”之主宰,不給私欲乘虛而入的機會。四、“‘勿之,即克之。可見‘克與‘復非二事。”克治工夫與致良知其實是一件事。在慎獨問題上,孫應鰲更為強調良知主宰,由內向外的修養方式。當良知作為情感意識的主宰時,必然會排拒、克治由私欲支配的情感意識。另一方面,隨著克治工夫的進行,良知會得到進一步長養,即“去得一分人欲,便全得一分天理”。省察克治就是存養之功,存養必然意味著省察克治的工夫。因此,孫應鰲說:“慎獨,則存養省察,一時并妙,非先省察而后存養也。”

(三)知行合一的回歸

孫應鰲由內向外的工夫論特點,決定了良知在工夫修養中的首要地位。無論是“順吾心之真機”還是“此心主于一理”,都是以良知為基礎。沒有良知,慎獨、誠意工夫便成為沒有支柱與落腳點的空中樓閣,缺乏了實施的依據。于是,孫應鰲提出了由“聞見之知”向“德性之真知”轉化的解決方案以擴充良知。他說:“然知有二:有德性之至,不由聞見而有,而聞見莫非德性之用,生知者也,上也;有學問之知,由多聞多見以求知,而聞見所會理明心,得德性之真知,因以不昧,學知之者,次也。”1生而知之者是圣人,姑不在討論之列。常人則須通過在多聞多見的過程中,體會思索以明白道理。這個道理只是個見聞之知。只有當“所會理明心,得德性之真知”,才能實現由見聞之知向良知的轉化。

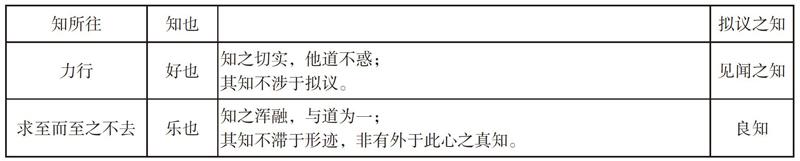

那么,如何獲得見聞之知,又如何使見聞之知所會之理明心呢?孫應鰲說道:“‘知之‘好之‘樂之,要看得‘知字重。程子曰:‘學必明諸心。知所往然后力行,以求至明諸心。知所往,知也;力行,好也;求至而至之不去,樂也。蓋圣學,惟在于致知。好,則知之切實,而他道不惑;樂,則知之渾融,而與道為一。能好,則其知也,不涉于擬議;能樂,則其知也,不滯于形跡,皆非有外于此心之真知也。了得此,知圣學無有余蘊。”2為便于分析這段材料,可將其主要內容列于下表:

孫應鰲將“知”分為擬議之知、見聞之知與良知,三者是遞進轉化的關系。擬議之知是事先的思考,雖然對行動具有指導意義,但并未驗之于實踐,尚停留于理論階段。通過力行,擬議之知轉化為切實的見聞之知。見聞之知是在實踐中體會到的直接經驗,其中融入了個體真切的情感體驗,觸碰到個體的內心世界,擁有了轉化為良知的可能性。但是見聞之知有可能退轉,它只有再經過“求至而至之不去”的固執工夫,才能完成向良知的轉化,成為個體德性之心的一部分。在轉化過程中,一方面,知先行后,“然其實落用功,必是未行之先,而忠信篤敬之實理念念不忘”3;另一方面,知與行又相互為用、相互促進:“學問、思辨此行,不害其為先;篤行此學問、思辨,不害其為后。是知、行雖若有二功,而實無二理。學問、思辨既真,則篤行并切;篤行既至,則學問、思辨益至。是知、行雖若為二事,而實無二功。”4力行在學問思辨(知)中愈加篤切,學問思辨(知)在力行中愈加明白。在知與行互動的過程中,擬議之知轉化為見聞之知,再一進而為良知,最終實現了知與行的合一,即孫應鰲所謂:“知者,知此耳;仁者,行此耳;勇者,強此耳。知、強,此仁耳,一也。知、仁、勇,同功并進,便是知行合一。”5

孫應鰲又說:“由擇善固執之學,以造于明善、誠身之地,是由知行之并進,以造于知行之合一。可以見慎獨之全功矣。”6不難看出,“知行并進”是在由見聞之知向良知轉變的過程上來立說,“知行合一”則是在良知發用上說。在前者,知行中雖有良知之用,但其中仍混有“有我之私”,尚有“意、必、固、我”的成見,因此,知與行還分作兩個。在后者,知與行純粹為良知之體與用,二者合而為一。歷來關于知行問題的探討,紛擾不清,歧見層出,很大程度上是由于將轉化過程中的“知行并進”與良知之體用的“知行合一”混淆所致。

綜上所述,第一、知行合一是良知呈現后的必然結果,是應然與實然的統一;第二、通過慎獨的工夫可實現良知呈現,慎獨工夫的實下手處在情感意識將萌未萌之時;第三、慎獨工夫須主于良知,這又需在知行并進中擴充良知,為慎獨工夫提供基礎。這里有三點需要申明:一是良知擴充只是良知呈現的條件。因此,才有由知行并進到良知擴充到慎獨,再到良知呈現的邏輯。二是知行并進與慎獨非先后關系,在知與行中自有慎獨在。三是一念誠明時,良知當下呈現,即刻就實現了知行合一。念念誠明時,良知永恒呈現,方可實現恒久的知行合一,達到“不勉而中,不思而得,從容中道”的圣人之境。

三、境界:知行合一與一貫之境

在孫應鰲看來,經過慎獨、誠意的工夫歷程,有我之私被一掃而光,意、必、固、我等對自我主體性的執著被一一打破,個體之心處于絕對的虛靈之狀。這正是莊子所說的“攖寧”之境。莊子說:“攖寧也者,攖而后成者也。”1在此種境界中,個體雖然處于紛繁蕪雜的現實世界中,但其心體始終處于自作主宰的虛靜之狀,它完全從有我之私的物役困境中解脫出來,回歸到其本然之狀,達到了實然與應然的統一、價值與事實的一致,放失的本心再一次被尋回。2

正因為本心是虛靜的,不為人欲所擾,良知方得以處于完全的澄明之境,才能隨感而應,隨物流行。當個體與外物交感時,良知之體自然地發用,呈現為行。此時之知與行無非是良知的一體兩面。就其體而言是知,就其用而言是行,二者是一而二,二而一的合一關系。知行合一不僅體現為某種行為樣式,同時也體現著一種極高的心靈境界。

在知行合一的狀態中,無論是意識層面之“動行”動機(motives)3,或是行為層面之實踐,無不與良知相應,知與行是絕對的統一。4此時,個體之是非情感、所作所為“發而中節”,“當仁而仁,當知而知,當信直而信直,當勇剛而勇剛,無復偏倚駁雜之蔽,而皆中和禮樂之美矣”5。“曾子‘三省,看‘省字何等用功!密切吾人心體,在處人則為忠,在處友則為信,在事師則為習”6。仁、知、忠、習、信直、勇剛及中和禮樂之美,是良知在不同情境中表現出來的具體行為,是知行合一在當下情境中的表現。曾子之“三省”功夫,便是慎獨誠意之功。通過這樣不間斷的功夫歷程,個體才能在千變萬化的事實情境中,自然地將價值與行為統一起來,實現時時刻刻的知行合一。因此,孫應鰲說:“心學工夫全在致知。心之本體,知而已矣。定,即此知之專一;靜,即此知之凝聚;安,即此知之順適;慮,即此知之照察;得,則人己、內外、本末、始終一以貫之,相因之功,一齊俱妙,無等級也。”1

另一方面,知行合一的原則不僅表現于個人事務的處理中,同時也可以推擴至公共事務的解決中。孫應鰲說道:“大舜知矣,好問好察,惟在其用中于民。可見知者,知其所行耳。行之真切處,便是知也。……知之篤實處,便是行也,一也,知行合一之理。”2《論語·堯曰》中記道:“堯曰:‘咨!爾舜!天之歷數在爾躬。允執其中。”3朱熹釋“中”為:“中者,無過不及之名。”“中”是自然而然的處事原則。當心完全不受制于私欲的情況下,個體之行為必然能無過無不及,始終合于中道。舜之所以能成功地處理國家事務,是由于他能夠始終將體現著知行合一價值原則的中道用之于民。

可見,通過慎獨誠意工夫,心體回轉到虛靈之境,良知可自然發用于個體所面臨的種種情境。它既可發用于個人事務的處理中,也可作用于公共事務的應對中,在個體所經歷的“事”世界中,無不透顯著知行合一的價值原則與境界。孔子之“從心所欲不逾矩”是對以知行合一的原則來構建個體“事”世界的極好表達。《中庸》說道:“成己,仁也;成物,知也;性之德也,合外內之道也,故時措之宜也。”朱熹釋此句作:“誠雖所以成己,然既有以自成,則自然及物,而道亦行于彼矣。仁者體之存,知者用之發,是皆吾性之固有,而無內外之殊。既得于己,則見于事者,以時措之,而皆得其宜也。”4“時措之宜”是中庸之道的極致,其前提在于“誠”的功夫。“誠所以成己”,即通過“誠”的功夫發明自己的本心,重新回到自作主宰的本然樣態。如此,在與外物的交通過程中,“道亦行于彼矣”。朱熹在此處所說的“存”“發”“皆吾性之固有”,恰恰證明了前文關于知行是良知一體兩面的判斷。在“合外內之道”的境界中,君子“時中”的中庸之道獲得了最大程度的顯發,知行合一的原則得到了充分的體現。

當然,個體面對的不僅是人文世界,還包含蟲魚鳥獸、山河大地的自然宇宙。在良知澄明、心體虛靜的境界中,個體不再以“我”觀物,而是以“物”觀物。個體對天地宇宙的固有成見被徹底廓清,天地萬物以其自然本有的相狀呈現于“我”的世界中。在這里,個體與他者的隔閡被一齊堪破,無物無我,天地萬物一齊穿貫,萬物之性自由顯發,無處不煥發著鳶飛戾天、魚躍于淵的勃勃生機。在物各付物、各是其是的美好與和諧中,人我、物我實現了完滿的統一。知行成為個體與天地萬物貫通為一的紐帶。當與物接時,心體只是一個“順應之常”,良知所發之行,流被于物,“為而不滯,應而不差”5。在知與行的合一中,個體與天地萬物互通為一個生生不息的有機整體。如孫應鰲所說:“若圣人之時中,則不滯于物,不私于己,明體達用,各當其可,然后為一以貫萬而能合道也。”6這便是孫應鰲所稱述的天人合一的“一貫”之境。

四、結語

孫應鰲的知行說與心物觀、工夫論是一個統一整體。首先,心物的統一性是知行合一的基礎。無論是客觀實在物,還是“事”之“物”,都因人(此在)的參與而敞開其自身。物必然是人心之物。這就使得作為心體的良知具有了感應、主導并作用于萬物的可能性。良知又具有中正不偏的特點和是非判斷的能力,這為個體之行合于道德理性之知,提供了存在論的基礎。其次,孫應鰲認為在現實世界中,由于血氣、物欲對良知的遮蔽,導致了知與行的分離。只有通過慎獨誠意工夫,人才能回轉到知行合一的本然之狀。由于個體世界是一個由其意所主導的“事”世界,所以慎獨誠意工夫須在意上下工夫。“意”具有認知意識、情感意識、有我之私(私意)及良知四層結構。認知意識無所謂善惡,情感意識是良知或私意的表現。良知或私意對情感意識具有支配作用。“意”的主人是良知還是私意,決定了其表現出來的情感意識與行為的正與不正。當良知為主時,情感意識與行為各得其正,呈現出知行合一的狀態,否則便知行分離。相對于私意,良知更具有終極性,它具有察照、判斷、肯定與糾正的能力。它是慎獨與誠意工夫的依據。而在慎獨誠意工夫中又伴隨著良知的長養。因為良知的存在,慎獨誠意才具備了克除私意的可能性;慎獨誠意對私意的克除,反過來又促進了良知的葆任。此外,孫應鰲還提出通過擬議之知向見聞之知,見聞之知向良知轉化以擴充良知的方案。在這兩級轉化過程中,總是伴隨著知行的互動。知行在并進的互動過程中最終實現了合一。知行并進是在見聞之知向良知轉化的過程上立說,知行合一則是在良知發用上講。值得指出的是,知行并進之所以會發生,恰由于良知的作用。所以知行并進的過程,本身也是良知發用的過程。就這一角度而言,我們可將知行并進看作行,良知看作知,這兩者也是一個知行合一的結構。通過不斷的慎獨誠意工夫,“有我之私”被一掃而光,人回轉到他本來的樣子,良知不再被遮蔽,個體之視、聽、言、動無不是良知的發用呈顯,知行達到了完滿的合一。人心所涵遍的宇宙因之與個體形成了無隔閡、無偏矯的一體之境。通過知行合一,個體最終實現了物我的合一、天人的合一。

責任編輯:張 明