基于腦卒中患者活動模式的養老機構療愈環境需求研究

摘要:療愈環境的營造對于積極老齡化具有重要價值,是風景園林學科研究與實踐中的重要議題。腦卒中患者一般有多種身心功能障礙,對物質環境設計有特殊需求。選擇廣州市老人院為研究對象,通過對75例腦卒中后遺癥患者活動范圍、頻率、類型等活動模式及其影響因素進行問卷調查,依據結果并結合患者身心特點,分析其對于養老機構療愈環境在空間布局與社會交往、康復訓練、感官刺激等使用功能方面的潛在需求。

關鍵詞:養老機構;腦卒中;老年人;療愈環境

中圖分類號:TU986986

文獻標志碼:AASA

文章編號:1671-2641(2020)06-0014-05

收稿日期:2020-07-23

修回日期:2020-08-25;2020-09-24

Abstract: Healing environment is of great value for active aging and is an important topic in research and practice of landscape architecture. Stroke patients generally have a variety of physical and mental dysfunction, and have special needs for physical environment design. In this paper, the activity patterns and related factors of 75 stroke patients in Home for the Aged Guangzhou were investigated and the potential environmental needs of space layout and space function for social activity, rehabilitation training, and sensory stimulation were analyzed according to their physical and mental characteristics.

Key words: Nursing Home; Stroke; ?The Elderly; Healing environment

腦卒中又稱“腦中風”,是一種急性腦血管疾病,具有高發病率、高死亡率、高致殘率、高復發率、高經濟負擔五大特點,我國總體卒中終生發病風險為 39.9%,位居全球首位[1]。腦卒中發病率與年齡密切相關,老齡化背景下我國腦卒中患者數量成倍增長。腦卒中幸存者中約80% 留下不同程度的功能障礙,嚴重功能障礙者高達40%[2]。

為減輕家屬照護負擔,許多腦卒中患者選擇進入養老機構,由其提供日常照料和醫療康復護理服務。大量研究表明,良好的物質環境能夠促進患者康復,改善其情緒,幫助其回歸日常生活,提高其生活質量[3~5]。通過療愈環境的營造支持積極老齡化,也是風景園林學科的重要議題,其中失智、失能老人由于其特殊的生理、心理特征,一直是相關研究與實踐中的重點與難點。現今針對失智癥人群的療愈環境已備受關注[6~7],但對于失能老人仍然存在著被均一化看待的情況,其生理、心理特點和空間需求未被充分把握。本文以廣州市老人院為例,探討腦卒中患者的活動模式與療愈空間需求,以期為養老機構療愈環境設計提供參考。

1調查對象概況

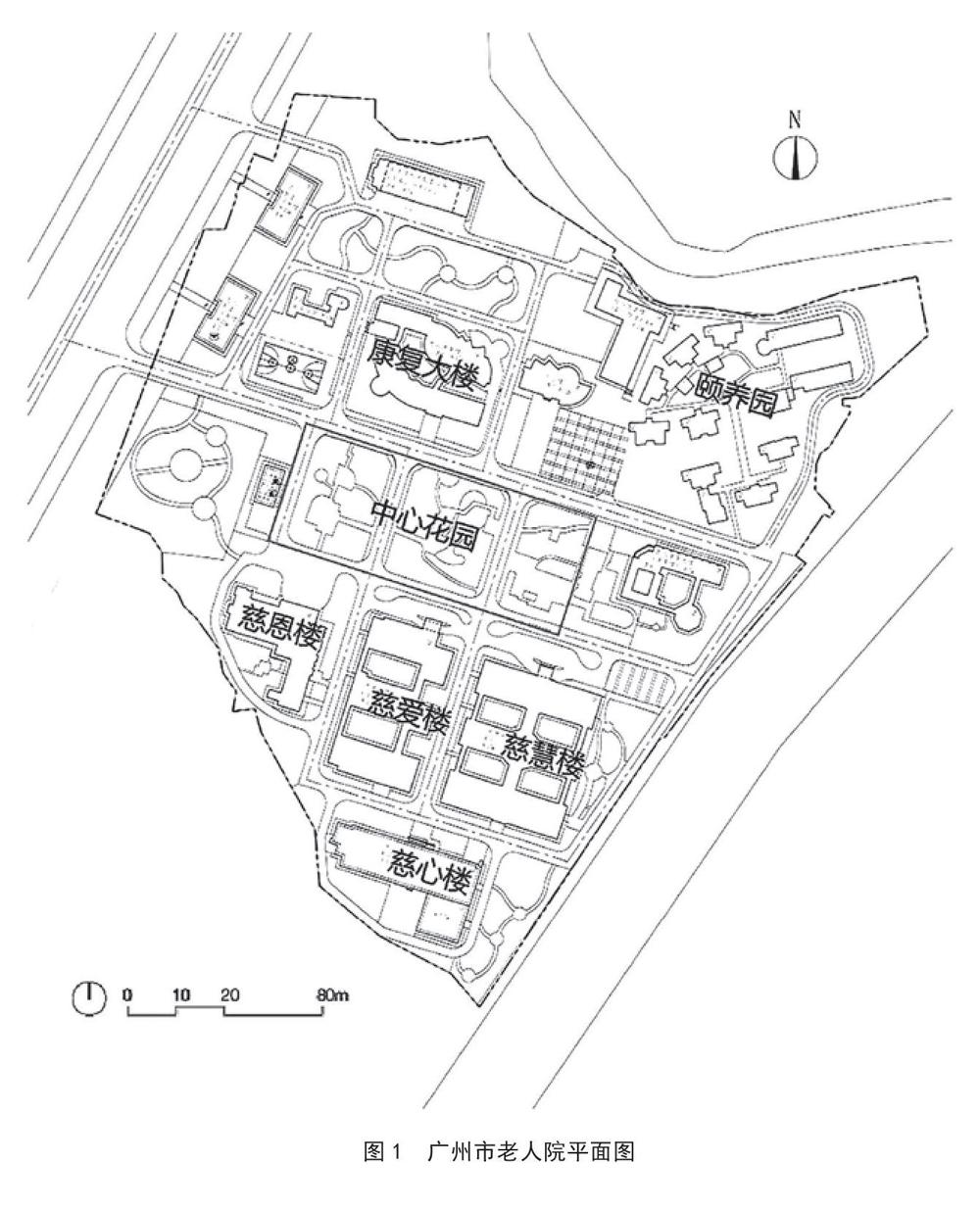

廣州市老人院(圖1)是目前國內最為成熟、知名的公辦養老機構之一。在院老人按身體健康狀況和生活自理能力分住不同園區,分別為休閑養生中心(頤養園)、老年康復中心(慈云樓)、失智老人照護中心(慈慧樓)、老年病治療中心(慈愛樓)、長期護理中心(慈恩樓)、失獨老人照護中心(慈心樓)。本研究對廣州市老人院75例腦卒中患者的行為活動進行調查,并就其潛在的療愈環境需求進行分析。

2研究方法與內容

2.1研究方法

由統一培訓的調查員進行調查,按照統一指導語向老年人說明問卷填寫方法。對于身體條件好的調查對象,可由本人完成問卷,必要時由調查員向其進行解釋;對于無法獨立完成者,由調查員詢問照護者,根據其回答填寫問卷。完成的問卷經調查員核查后當場收回。

2.2研究內容

由研究團隊設計的《腦卒中患者健康狀況及外出活動模式》問卷主要包括3個方面的調查內容:1)基本情況,包括年齡、性別、居住樓棟、步行能力、輔具情況、陪護情況;2)外出活動模式,包括活動頻率、活動范圍、活動形式;3)空間需求,包括現狀問題、改造意見。

2.3數據處理與分析

采用SPSS23.0軟件進行描述統計、方差分析。顯著性水平定義為:p<0.05為顯著性差異,p<0.01為非常顯著性差異。

3調查結果

3.1腦卒中患者基本情況

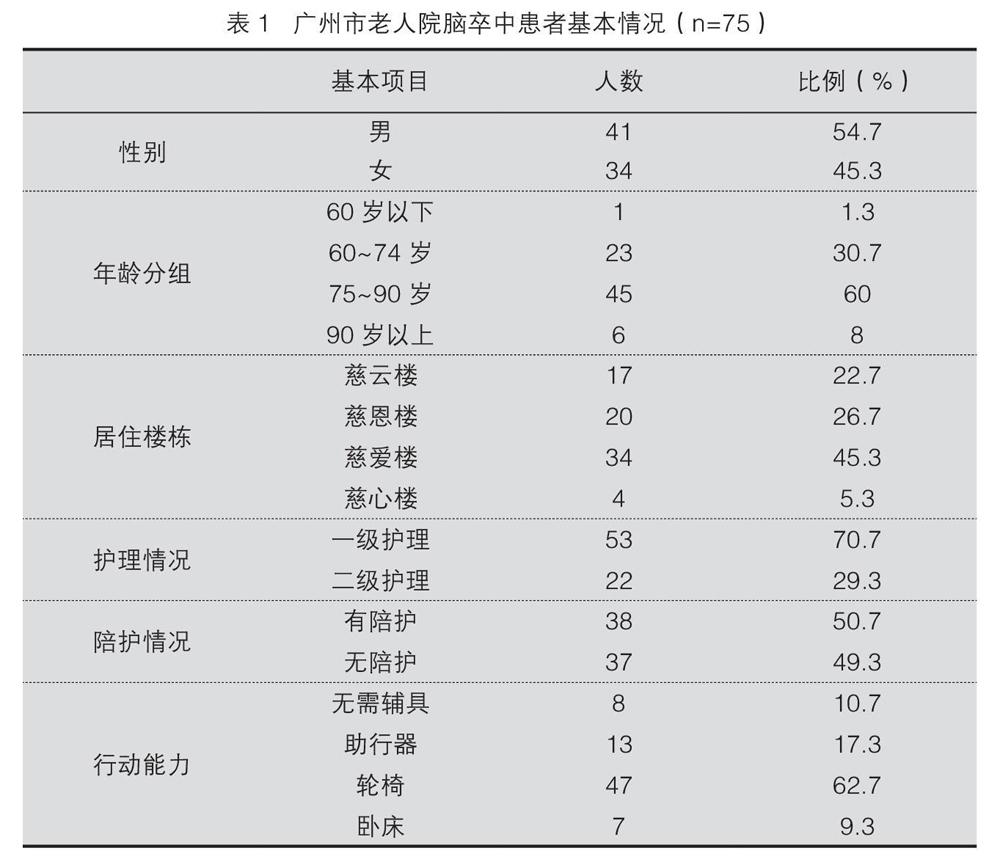

本研究共收回75份有效問卷(表1)。被調查的患者男女比例接近1:1;年齡在75歲以上的超過60%;除自理老人居住的頤養園和失智老人居住的慈慧樓外,在其余各樓棟均有居住;護理等級為一級的占比70.7%,二級為29.3%;超過50%的患者雇有陪護人員;無需輔具可獨立行走的患者僅8人,使用步行器的有13人,使用輪椅作為輔具(含臥床)有53人(72%)。

3.2腦卒中患者行為特征

3.2.1外出活動頻率及影響因素

本文將離開房間所在樓層的活動定義為“外出活動”,統計可得經常外出活動的腦卒中患者占總人數的69.3%,偶爾外出活動的為13.3%,幾乎不外出活動的為17.3%。通過單因素方差分析可知(表2),差異性顯著的影響因素為居住樓棟、陪護情況。慈愛樓的外出活動水平最高,而慈心樓外出活動水平最低,這可能是因為慈心樓離中心花園最遠。有無陪護人員是患者外出活動頻率最顯著的影響因素,有陪護人員的患者外出活動頻率是無陪護人員患者的兩倍以上,幾乎不外出的患者中有76.9%沒有陪護人員。

3.2.2活動范圍及影響因素

本文對活動范圍的定義如下:“樓層”是指在居住房間同一樓層的活動范圍,如陽臺、室內走廊等;“樓棟”是指在居住樓棟的公共活動空間如架空層、屋頂花園、周邊綠地等;“戶外”是廣州市老人院中心花園。廣州市老人院腦卒中患者的活動范圍情況為17.3%為樓層,34.7%為樓棟,48%為戶外。通過單因素方差分析可知(表3),有無陪護人員是決定患者活動范圍的關鍵因素,有陪護人員的患者有86.1%的活動范圍為戶外,僅有13.5%無陪護人員的患者的活動范圍為戶外。沒有陪護人員的患者有80%以上的主要活動范圍是樓層和樓棟,因此這些空間的設計就顯得尤為重要。

3.2.3活動類型

1)樓層活動

樓層活動多為休憩、吃飯、上衛生間、看電視、聽電視等,此外也有患者在樓道內借助扶手進行康復訓練、曬太陽、看窗外景色、打麻將等。樓層活動類型以必要性活動為主,自發性活動和社會性活動較少。

2)樓棟活動

樓棟活動以必要性活動和自發性活動為主,社會性活動較少。必要性活動為日常生活行為如吃飯、如廁、休憩等;自發性活動為閑坐、曬太陽、看陪護人員跳舞、閱讀、練習走路等;社會性活動為做手操、合唱、聊天。

3)戶外活動

戶外活動類型多樣,以自發性活動和社會性活動為主。社會性活動為做操、聊天,以及社區中心各類活動如合唱、學佛、聽粵劇等;自發性活動為看花、看人流、看書看報、打牌、曬太陽、靜坐、喂魚、散步等;必要性活動為康復治療、購物。

4療愈環境需求綜合分析

4.1腦卒中患者身心特點

1)生理特點

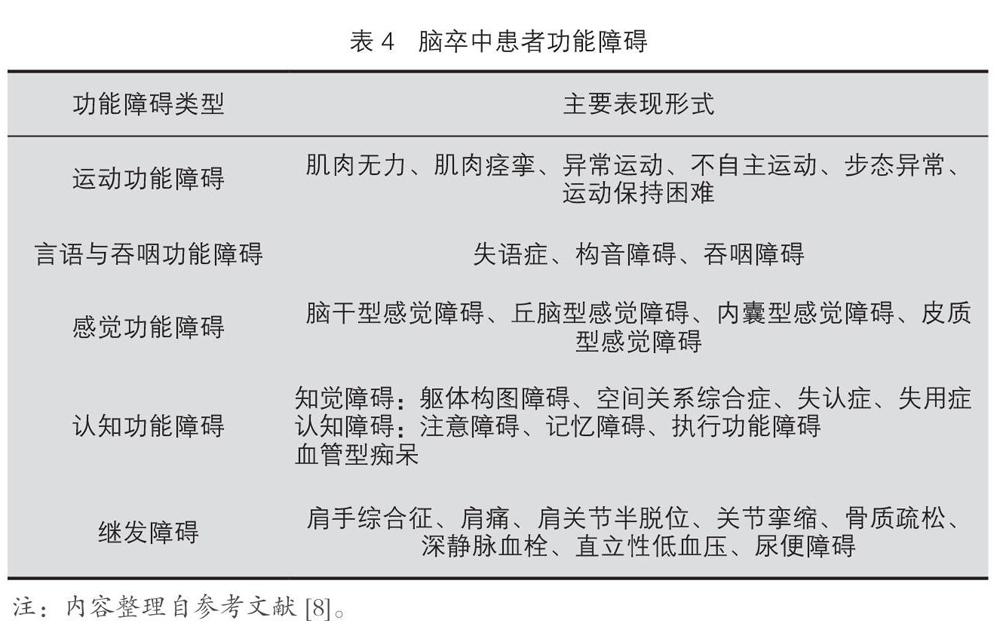

腦卒中的功能障礙主要包括運動功能障礙、言語與吞咽功能障礙、感覺功能障礙、認知功能障礙、繼發障礙等(表4)[8]。腦卒中患者需要長期服藥和持續的康復訓練來維持現有的基本生活狀態。

2)心理特點

腦卒中患者多突然發病,病后受軀體功能障礙、社會功能減退、角色變化等綜合因素作用,容易產生嚴重的心理壓力。卒中后抑郁[9]可發生于腦卒中發病后各時期,發病率高達 40%~50%[10],與卒中后軀體癥狀相互影響,顯著增加病死率、致殘率及認知功能障礙。此外心理壓力不僅影響患者的生活質量,還會妨礙其神經功能的恢復[11]。

4.2療愈環境使用需求

4.2.1空間布局

有無陪護人員是影響養老機構中腦卒中患者活動范圍的決定性因素。沒有陪護人員的患者接近總人數的一半,這類人群中只有13.5%(5人)可活動至戶外,其中有1人能獨立行走,3人使用助步器,1人使用輪椅。由此可推斷,對于沒有陪護人員且失去行動能力,只能使用輪椅的腦卒中患者來說,只有約4%的概率能夠到戶外活動。因此,樓層公共空間以及居住樓棟的架空層、屋頂花園、入口前廣場、中庭、后花園等空間,對于步行能力低且無陪護的腦卒中患者格外重要,這是他們能夠活動的主要范圍。目前,患者居住樓棟的樓層公共空間缺乏功能性設計,無法為老年人提供適宜的活動交流場所;樓棟范圍內的入口前廣場為環境綠化加硬質鋪裝,缺乏空間劃分,且夏季無遮蔭,冬季無擋風,無法滿足老年人室外活動要求;4棟建筑僅2棟有架空層,無架空層的樓棟在有集體活動時常出現擁堵的情況。

4.2.2使用功能

結合問卷調查結果和腦卒中患者身心特點,對療愈環境的使用功能設計要求提出建議。

1)交往空間

社會支持是影響腦卒中患者身心康復和生活質量的重要因素[12]。腦卒中患者特殊的身體條件導致其能夠參與的社會活動比正常人更少,但相比普通老人,他們又是更需要社會交往的人群[13~14]。通過空間設計引導自發性活動和社會性活動的開展,能夠為患者們的社會交往提供機會和場所,促進其溝通。應充分利用建筑內公共活動空間、入口門廳、架空層、屋頂花園、入口廣場、中庭、后花園、戶外花園等場所,建立“樓層—樓棟—戶外”多層次的交往空間,并保障空間的可達性、舒適性、趣味性。空間的形式、設施、尺度、材質、光線都影響著空間的使用情況,如腦卒中患者大多存在著偏癱的情況,即有一側身體無力,若只有單側扶手則無法滿足其生理需求。

2)康復空間

研究表明,與在室內或沒有綠地的戶外空間中活動相比,在自然環境中運動具有更好恢復效果[15~16]。腦卒中的康復具有周期長、顯效慢、易反彈等特點,其治療需要患者的長期配合,而臨床上很多患者難以堅持,依從性差[14]。因此,讓患者主動參與康復訓練是使其功能得以最大限度恢復的關鍵。戶外自然環境可以改善室內傳統康復訓練單調枯燥的狀況,提高患者康復訓練的積極性和主動性;步行是重要的鍛煉方式,腦卒中患者存在移動功能障礙,在大樓里走動一兩次也是一項重大的鍛煉。場地的設計應該鼓勵患者步行,可以設置長短不同的路徑—建筑內部走廊、環繞建筑物的外部路徑、進入周圍社區的道路[17],建立以康復路徑為中心,配套戶外康復訓練設施、感官設施、休憩設施、服務設施于一體的戶外康復訓練空間。同時應于居住地就近布置,以滿足缺乏陪護人員、身體狀況差的腦卒中患者的使用需求。

3)感官環境

已有相關證據表明,自然環境對于腦卒中患者感官等康復有積極影響。佐藤等人研究發現,老年中風患者只要每天曬太陽15 min,其骻部骨折概率就比不常曬太陽的患者低84%[18];自然環境還能夠改善情緒,減輕壓力,幫助腦卒中患者積極面對生活,如當其看到窗外的自然環境或人群活動時,注意力會明顯分散[19];環境的性質可影響損傷后腦的重塑,自然環境能給患者的聽覺、視覺、觸覺、嗅覺等帶來豐富的刺激,能促進其運動、感知、認知功能的改善[20]。環境的干預措施作為有效而低風險的康復手段,有極大的應用和推廣價值。

5結語

對失能老人的細分研究,是理解老年人各類功能障礙與物質環境相互作用的有效途徑。療愈環境的設計需要建立在對使用人群的特定需求的充分理解上。腦卒中患者作為以運動功能障礙為主,兼具有認知、感知、心理等多種功能障礙的典型人群,具有重要的研究價值。通過對腦卒中患者活動模式的調查,結合對其身心特點的梳理,初步總結出腦卒中患者對于療愈環境空間布局、使用功能的需求。今后的研究還應探索腦卒中患者療愈環境設計的具體策略,就環境干預的健康績效開展相關循證研究。從室內公共空間到戶外花園景觀的系統性療愈環境設計,能夠為養老機構中的腦卒中患者保持積極生活方式,提高生活質量提供支持性環境,為疾病的預防與康復發揮積極作用。健康從來都不是單一學科的議題,風景園林應當與醫療衛生、行為科學領域進行跨專業深入合作,為不同健康水平、不同需求的失能老人建設美好的療愈環境。

注:本文圖片為作者自繪。

參考文獻:

[1]《中國腦卒中防治報告2019》編寫組.

《中國腦卒中防治報告2019》概要[J]. 中國腦血管病雜志,2020,17(5):272-281.

[2]黃永禧,王寧華,周謀望. 康復護理學[M]. 北京:北京大學醫學出版社,2003:170.

[3]ULRICH R S. View through a Window May Influence Recovery from Surgery[J]. Science,1984,224(4647):420-421.

[4]CORAZON S S,SIDENIUS U,POULSEN D V,et al. Psycho-physiological Stress Recovery in Outdoor Nature-based Interventions: A Systematic Review of the Past Eight Years of Research[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2019,16(10):1711.

[5]MOELLER C,KING N,BURR V,et al. Nature-based Interventions in Institutional and Organisational Settings: A Scoping Review[J]. International Journal of Environmental Health Research,2018,28(3):293-305.

[6]周燕珉,李佳婧. 失智老人護理機構療愈性空間環境設計研究[J]. 建筑學報,2018(2):67-73.

[7]袁曉梅,王祎,謝青,等. 我國典型失智老人照護單元公共空間療愈性目標設計研究[J]. 南方建筑,2019(2):27-31.

[8]張通. 腦卒中的功能障礙與康復[M]. 北京:科學技術文獻出版社,2006.

[9]溫紅娟. 心理干預對改善腦卒中患者心身狀況的研究[D]. 長春:吉林大學,2007.

[10]張通. 中國腦卒中康復治療指南(2011完全版)[J]. 中國醫學前沿雜志(電子版),2012,4(6):55-76.

[11]譚志紅,姚建玲,盧燕霞,等. 腦卒中患者負性情緒及其影響因素[J]. 廣東醫學,2013,34(10):1598-1599.

[12] GLASS T A,MADDOX G L. The Quality and Quantity of Social Support: Stroke Recovery as Psycho-social Transition[J]. Social Science & Medicine,1992,34(11):1249-1261.

[13] NORTHCOTT S,MOSS B,HARRISON K,et al. A Systematic Review of the Impact of Stroke on Social Support and Social Networks: Associated Factors and Patterns of Change[J]. Clinical Rehabilitation,2016,30(8):811-831.

[14]盛晗,邵圣文,王惠琴,等. 腦卒中患者康復鍛煉依從性動態變化的研究[J].中華護理雜志,2016,51(6):712-715.

[15]PRETTY J,PEACOCK J,HINE R,et al. The Mental and Physical Health Outcomes of Green Exercise[J]. International Journal of Environmental Health Research,2005,15(5):319-337.

[16]BARTON J,PRETTY J. What Is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-study Analysis[J]. Environmental Science & Technology,2010,44(10):3947-3955.

[17]REGNIER V. Design for Assisted Living: Guidelines for Housing the Physically and Mentally Frail[M]. New Jersey:John Wiley & Sons,2003.

[18]SATO Y,METOKI N,IWAMOTO J,et al. Amelioration of Osteoporosis and Hypovitaminosis D by Sunlight Exposure in Stroke Patients[J]. Neurology,2003,61:338-342.

[19]AN?KER A,VON KOCH L,HEYLIGHEN A,et al. “Its Lonely”: Patients Experiences of the Physical Environment at a Newly Built Stroke Unit[J]. Health Environments Research & Design Journal,2019,12(3):141-152.

[20] JANSSEN H,ADA L,BERNHARDT J,et al. An Enriched Environment Increases Activity in Stroke Patients Undergoing Rehabilitation in a Mixed Rehabilitation Unit: a Pilot Non-randomized Controlled trial[J]. Disability and Rehabilitation,2014,36(3):255-262.

作者簡介:

周同月/1994年生/女/四川眉山人/華南理工大學建筑學院、亞熱帶建筑科學國家重點實驗室(廣州510641)/在讀博士研究生/專業方向為康復景觀