讀齊白石畫作輯錄

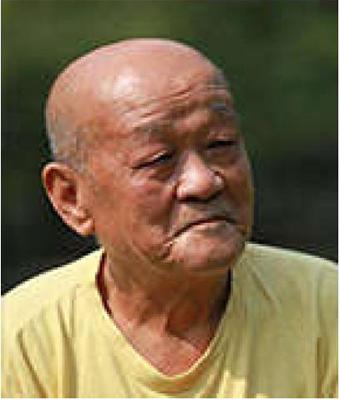

韓羽

“半”字 大有文章

你看,“一城山色半城湖”,“半”字在這兒忽然大了起來(lái);“半畝方塘一鑒開”,“半”字在這兒又忽然小了起來(lái)。

你再看,“云髻半偏新睡覺”,云髻僅只“半”偏,竟將那嬌柔慵懶睡眼惺忪的樣兒活現(xiàn)了出來(lái)。

“猶抱琵琶半遮面”,遮住了這兒,露出了那兒,依違之間,羞澀之狀,逗人想象,足夠咀嚼半天的了。

元代散曲家,一眼瞅中了這個(gè)“半”字,作為曲牌,名“一半兒”。關(guān)漢卿對(duì)“一半兒”就頗感興趣,且讀其曲:“多情多緒小冤家,迤逗得人來(lái)憔悴煞,說(shuō)來(lái)的話先瞞過(guò)咱。怎知他,一半兒真實(shí)一半兒假。”一個(gè)“半”字,竟將那癡情人的癡勁兒忽斂忽縱搖曳生姿起來(lái)。

王維詩(shī)“山色有無(wú)中”,字里行間不見“半”字,實(shí)是仍在“半”上做文章。又“有”又“無(wú)”,不亦各占一半乎!于是山色空濛也,天地浩渺也,興人感慨也。

白石老人也曾就“半”字作畫,《稻束小雞》一畫中就有個(gè)半拉身子的小雞。且莫小瞧這小雞,雖然畫上已有了八九只小雞,唯它才是這畫的“畫眼”(詩(shī)有“詩(shī)眼”,畫也當(dāng)有“畫眼”)。因?yàn)榍∈撬哪前肜碜樱戆肜碜颖坏臼谧×耍┙o了人們暗示——稻束后面可能還有小雞。不僅使人們看到了稻束的前面;又使人們想到了稻束的后面。使畫面的有限空間,擴(kuò)展成了畫面的無(wú)限空間。

俗得那么雅

稻束小雞

齊白石畫《谷穗螳螂》,題跋曰:“借山吟館主者齊白石居百梅祠屋時(shí),墻角種粟,當(dāng)作花看。”耐人尋味之“味”,不離文字,不在文字。文人雅士,有愛梅者,有愛蓮者,有愛菊者,有愛蘭者,似未聞?dòng)幸怨取爱?dāng)作花看”者,即種谷之農(nóng)民雖愛谷亦未聞?dòng)幸浴爱?dāng)作花看”者。

由此,使我想起多年前寫的一篇小文:

“墻角處,枝葉掩映中一綠油油肥碩大葫蘆,我們幾個(gè)老頭兒閑扯起來(lái)。有的說(shuō):‘這多像鐵拐李背著的盛仙丹的葫蘆。有的說(shuō):‘《水滸傳》里林沖的花槍挑著的酒葫蘆就是這個(gè)樣兒。有的說(shuō):‘這是齊白石的畫兒上的。有的說(shuō):‘從書本上看到的,一個(gè)和尚說(shuō):葫蘆腹中空空,不像人滿肚子雜念,浮在水上,漂漂蕩蕩,無(wú)拘無(wú)束,拶著便動(dòng),捺著便轉(zhuǎn),真得大自在也。過(guò)了兩天,再去一看,葫蘆沒了。問種葫蘆的老漢,他說(shuō):‘炒菜吃了。”

我們幾個(gè)老頭兒談?wù)f葫蘆,說(shuō)句土話,叫閑扯淡。說(shuō)句文詞,叫欣賞,甚且有了點(diǎn)兒“審美”味兒了。只那種葫蘆老漢眼中,葫蘆就是葫蘆,是吃物,炒菜吃了。

白石老人將谷“當(dāng)作花看”,就關(guān)乎我們慣常說(shuō)的“審美”了,本不是花,而“當(dāng)作花看”,當(dāng)必尤其有趣,趣生何處?老人沒有細(xì)說(shuō),不好妄自揣摸。既然我們幾個(gè)老頭兒的閑扯淡也有“審美”味兒,那就再說(shuō)說(shuō)我們。

第一個(gè)老頭兒,一瞅見葫蘆,立即想起了記憶中的仙人鐵拐李背著的盛仙丹的葫蘆,于是葫蘆上有了鐵拐李的影兒,想當(dāng)然地這葫蘆似乎也就有了點(diǎn)兒“仙氣”了。

第二個(gè)老頭兒,沒聽說(shuō)過(guò)鐵拐李,卻讀過(guò)《水滸傳》,知道火燒草料場(chǎng)。一瞅見這葫蘆,立即想起了林沖買酒用的那葫蘆,于是這葫蘆上就有了林沖的影兒。盡人皆知林沖是水滸英雄,想當(dāng)然地這葫蘆也就有了點(diǎn)兒“豪氣”了。

第三個(gè)老頭兒,喜歡看畫兒,知道齊白石畫過(guò)葫蘆。可惜的是他沒學(xué)過(guò)繪畫技法,不懂筆墨之趣,只能說(shuō)出一句“這是齊白石的畫兒上的”。

第四個(gè)老頭兒提到的和尚,一眼瞅見了葫蘆,那葫蘆的“腹中空空”的卯眼,恰好適合了他的人生哲理的榫頭,“真得大自在也”,想當(dāng)然地這葫蘆也就有了點(diǎn)兒“逸氣”了。

這就是審美,這就是因人不同而“審”出的不同的“美”。

“美”是客觀存在,抑或主觀感知?蘇軾有詩(shī):“若言琴上有琴聲,放在匣中何不鳴?若言聲在指頭上,何不于君指上聽?”借桑說(shuō)槐,似無(wú)不可。

審美之極致,就是古人說(shuō)的“神與物游”“物我兩忘”。白石老人的以谷“當(dāng)作花看”,就是審美之極致。描述審美之極致者,辛稼軒有詞曰:“我見青山多嫵媚,料青山,見我應(yīng)如是。”

本色示人

谷穗螳螂

讀劉二剛先生《本色》一文,見有如下幾句話:

“他賣畫明碼告示,‘賣畫不論交情,君子有恥,請(qǐng)照潤(rùn)格出錢,直來(lái)直去。最耿直的是他還把‘告示貼在大門上,‘畫不賣與官家,竊恐不祥。從來(lái)官不入民家,官入民家,主人不利。”二剛謂此為農(nóng)民本色,說(shuō)得好。

又“文化大革命”期間批判他,畫他的漫畫褲腰上總是掛著一大串鑰匙。”知乎知乎,這恰恰證明了老人一身清白,無(wú)把柄可抓,只好沖向他褲腰上掛的鑰匙去了。

偶爾憶及兩件小事。

黃苗子先生指著墻上掛著的白石老人畫的《蝦》笑對(duì)我說(shuō):“這是白撿來(lái)的。有一次去齊老家里,正要進(jìn)門,郵遞員騎自行車送信來(lái)了,我順便接了信捎給老人。想是‘鄉(xiāng)音無(wú)伴苦思?xì)w了,見是湖南老家的來(lái)信,欣喜得不知所以,順手把剛畫好了的《蝦》遞了過(guò)來(lái):‘送給你。從天上掉下來(lái)了個(gè)餡餅。”人言白石老人吝嗇小氣,未必然也。

鐘靈兄對(duì)我說(shuō),他是齊白石的最后一個(gè)弟子。

我問:磕頭了么?

他說(shuō):磕了。

我問:給了你張畫兒?

他說(shuō):只給了我一本畫冊(cè)。

我說(shuō):你若是帶去一封湖南家信就好了。