綜合能力指向的初中英語聽后活動設計與思考

摘 要:聽后活動是聽力教學中不可或缺的環節,但目前初中英語聽后活動的設計還存在目標指向單一、活動形式單一、評價方式單一等問題。本文在分析了這些問題的基礎上,提出了綜合能力指向的聽后活動設計策略。結合課例,本文介紹了多層認知融合的文本復述類、多維目標指向的模仿朗讀類和多元評價并行的遷移輸出類這三類基于教材、指向學生綜合語用能力培養的聽后活動,并指出教師在進行聽后活動設計時要從多角度切入,要有單元整體、語篇研讀、真實語境等意識。

關鍵詞:綜合能力指向;聽后活動;多元評價;語篇意識

聽后活動是聽力教學中不可或缺的環節,服務于多個教學目的。首先,聽后活動是教師引導學生在聽中活動收集、梳理文本信息的基礎上加深文本理解的機會。教師通過設計活動進一步檢查學生對聽力文本的理解程度,并探究理解性錯誤產生的原因。其次,這是一個通過語言內化讓學生以不同方式(如復述、續編等)回應語篇內容的機會。最后,教師可以在聽后活動中回歸語篇,根據語篇結構、語法與詞匯,以及其他文本特征設計相應的語言發展類學習活動。前兩者為聚焦理解的活動(comprehension-focused activities),后者為聚焦習得的活動(acquisition-focused activities)(Brown et al.,2014)。

初中英語聽后活動設計的單一性問題

目前在初中英語聽后教學活動的設計方面,比較突出的問題是活動設計的單一性。具體表現在以下三個方面:

1.目標指向單一,缺乏綜合能力培養

不少教師在設計聽后活動時,只關注針對單一語言技能的訓練,活動設計缺乏綜合性。以聽后模仿朗讀為例,常見的做法是教師播放一句音頻,學生跟讀一句,直到讀完。這樣的活動只是引導學生進行模仿糾音,很少引導學生去思考為什么要這么讀,缺乏針對學生表達能力提升的學習策略指導。

2.活動形式單一,忽視主題意義探究

大部分的聽后輸出活動停留在模仿朗讀、角色扮演等與聽力文本內容相關的淺層次模仿和重復。即使是創編對話的活動,也往往只是聚焦語言形式,缺乏對語篇的關注和對文本主題意義的探究。

3.評價方式單一,不能體現學生主體性

學生應當在教師的指導下,使用適當的評價方法和可行的評價工具,了解評價標準和學習進程,發現和分析學習中的具體問題,主動反思和監控自己的學習策略(中華人民共和國教育部,2012)。但在目前初中英語聽力教學中,對于聽后產出活動的評價大多為教師簡單的口頭評價,缺乏體現學生主體性的有效的評價方法以及對評價工具的設計與運用。

綜上,目前聽后活動的目標指向、活動開展以及評價方式阻礙了學生綜合語言運用能力的提升,降低了聽力教學效率,不利于學生發展學科核心素養。

綜合能力指向的聽后活動設計策略

英語學習活動的設計應以促進學生英語學科核心素養的發展為目標(中華人民共和國教育部,2018)。聽后活動的設計亦應如此。筆者將以一節省級公開課為例,探討如何基于教材設計綜合性的聽后活動,發展學生英語學科核心素養。

本課使用的教學材料是外研版《英語》(新標準)八年級上冊Module 8 Accidents Unit 1 While the lights were changing to red, a car suddenly appeared.。Module 8的模塊話題為Accidents,涉及交通事故、被蛇咬傷的意外事故等內容,其中的語言知識為過去進行時與時間狀語從句。學習該模塊有助于強化學生的安全意識和提高他們應對突發事件的能力。本模塊Unit 1的主題為“交通事故”,內容是同一交通事故的兩段對話。在第一段小對話中,警察正在事故現場向肇事司機了解情況,第二部分長對話的內容則是事故目擊者Ms James向她的學生描述那場事故并教育他們要安全騎行。

授課教師在聽后環節開展了以下三種指向綜合能力培養的語言輸出活動。

1.多層認知融合的文本復述類活動

復述是學生在理解文本內容的基礎上,對文本內容進行吸收、內化和表達的過程(錢美華,2017)。教師可以給學生提供關鍵詞句、表格或思維導圖等不同種類的語言支架,降低他們因為記憶障礙而造成的復述困難。但復述不應是機械地背誦或簡單地將詞串起來。學生需提煉、概括、適當取舍文本內容,認真選詞、重組信息。因此,復述是以記憶為基礎的思維過程,是多層認知目標融合的綜合性語言產出活動。

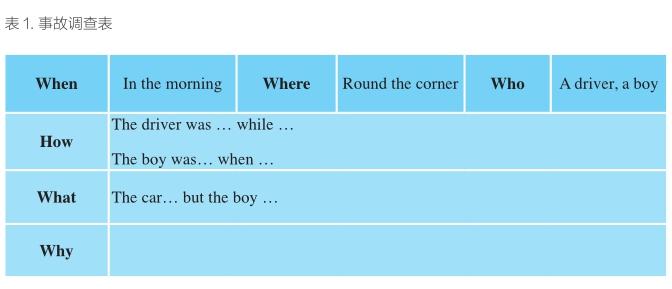

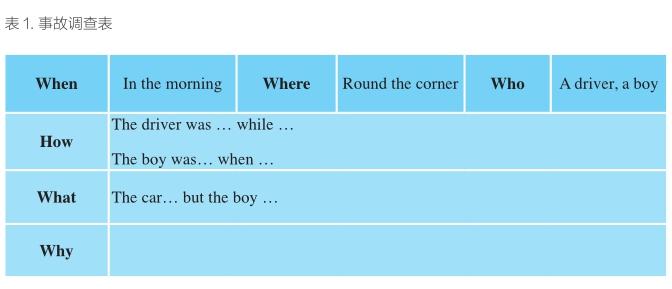

Unit 1的兩個聽力文本分別從司機和目擊者兩個不同的視角描述了同一場事故。教師通過聽中活動收集事故細節信息,主要聚焦事故發生的經過以及所造成的后果。隨后,教師延續第一段對話中警察詢問司機的情境,鼓勵學生幫助警察完成事故調查表(見表1)。

利用該表,教師設計了以下融合多層認知目標的文本復述活動:

(1)教師提問,引導學生補全事故發生的時間、地點和當事人信息。(記憶)

(2)學生利用表中關鍵詞,從司機或男孩視角簡要描述事故經過。(理解)

(3)學生進行兩人小組活動,討論事故發生的原因。(分析和評價)

(4)學生利用事故調查表以警察視角復述該事故。(應用和創新)

根據布盧姆認知領域教育目標分類,以上復述活動涉及了六個不同的思維學習層次。活動亮點在第三和第四步,教師不是止步于讓學生簡單復述事故細節信息,而是要求他們基于對具體信息的記憶和理解,對涉事雙方進行評價,多方面分析事故原因,從而加深學生對該主題的認識和理解。經過討論,大部分學生認識到事故的原因是兩人都有不同程度的違規行為:

S1: Both of them broke the traffic rules. The driver mustnt use his his mobile phone while he was driving. And he should stop when the lights were turning red. And the boy shouldnt listen to music while he was riding a bike because this stopped him hearing the sounds around him.

也有學生關注到了事故發生的時間和地點:

S2: The accident happened in the morning. The traffic was heavy. People were going to work or school in a hurry.

S3: The accident happened round the corner. Both of them could not see clearly.

通過活動,學生學會了更全面地分析事故,分析問題和解決問題的能力得到了提升。有了前面幾步的鋪墊,學生在以警察角度復述事故時能更加客觀、理性,并在語言產出方面有很好的創新。教師也得以借助規則這個話題,引導學生順利向第二部分關于規則的聽力活動過渡。

2.多維目標指向的模仿朗讀類活動

模仿朗讀是聽說教學中最常見的聽后活動。模仿朗讀的過程既是一種語言的可理解性輸入過程,也是一種潛在的聽力訓練過程,可加速知識內化,幫助糾正語音、改進語流語調,培養學生良好的語感(王艷茹,2014)。然而,如前文所述,逐句跟讀對于學生聽說技能的訓練效果是有限的。為優化此類活動,教師應在研讀語篇的基礎上,明晰聽說訓練的目標,突出語用,鼓勵學生進行有意義的模仿和朗讀。

在本課的教學中,在學生完成有關事故和規則兩方面的聽力任務后,教師設計了以下具有綜合性、關聯性特點的多維目標指向的語言模仿和朗讀活動:

(1)學生聆聽整體對話,分析語篇結構,明確對話聚焦the accident和the rules兩個部分(指向獲取主旨大意的聽力技能訓練,培養語篇意識)。

(2)學生閱讀the accident部分,厘清Ms James從哪些方面描述及如何描述事故,關注“While the lights were changing to red, a car suddenly appeared.”等時間狀語從句和過去進行時態的使用(指向語言知識的內化與吸收)。

(3)學生聆聽Ms James描述事故的語句,在句中標注停頓,并思考為什么需要這些停頓(指向關鍵信息獲取與表達的語言技能訓練,獲得學習策略)。

(4)學生再次聆聽并逐句模仿朗讀事故描述的語句,練習連貫朗讀此部分(指向糾音、改進語流等語言知識的內化與吸收)。

(5)學生關注文本中學生們的話語,思考“As listeners, how do they feel? Why?”并對“Are you all right?”“Thats very dangerous!” “So did the car hit the boy?”等語句進行模仿朗讀,體會如何表達關心與詢問事故(指向文化意識、思維品質與交際策略的培養)。

上述活動的設計緊緊圍繞“交通事故”這個主題,分別聚焦“描述事故”以及“詢問和回應”,讓學生學會從the driver(the car)、the boy(the bike)、the witness幾個不同的維度,運用過去進行時態描述事故發生的過程,從對話者Daming、Lingling、Betty和Tony的詢問、追問和點評中感受和推測他們對于事故的關心、對于騎車男孩的擔憂等情感,并在有針對性的模仿朗讀中內化語言,嘗試用“停頓”這一策略提高理解和表達的效果。此聽后活動從英語學習活動觀的角度來看,屬于應用實踐類活動,它指向對學生語言能力、思維品質、文化意識和學習能力的培養,加深了他們對主題意義的理解,并為后續遷移創新類活動的開展打下了扎實的基礎。

3.多元評價并行的遷移輸出類活動

課堂教學是動態的,需要教學評價的及時反饋、調控和引導(梅德明、王薔,2018)。尤其在聽后產出階段,興趣不同以及語言水平不同的學生在進行語言輸出活動時,會出現與預設不相符合的生成。因此,教師需要設計有效的評價工具,發揮學生在評價中的主體地位,針對學習活動進行多元互動的各類評價活動,形成學生自評、生生互評、師生共評等多元評價機制,激勵學生發現不足、積極改進,從而發展學科核心素養,促進學生的全面發展。

在本課的最后環節,教師讓學生觀看一小段視頻。在視頻中,一位男子騎行到十字路口時突然左轉,想要橫穿馬路,被突然出現想要直行通過路口的汽車撞倒在地。隨后,教師設計了以下遷移活動:

(1)學生進行兩人小組合作,一人扮演目擊者描述事故,另一人詢問細節,追問結果,并表達關心和擔憂。

(2)請兩組學生表演對話,其他學生利用表演評價單(見表2)對他們的表演進行即時評價。

(3)教師展示兩張評價單,請評價的學生給出相應的評價說明,表演的學生則給予回應和解釋。

(4)教師詢問其他學生的評價情況,并綜合點評兩段對話。

(5)教師布置課后作業:

① 在模仿跟讀的基礎上為視頻配音,做成視頻新聞上傳到班級微信群。

② 復習本節課內容,并完成自評表(見表3)。

在以上的聽后活動中,教師創設了一個與教材對話較相似的情境,這為學生的語言輸出作了很好的鋪墊。一方面,學生可以從教材中找到語言支架,完成描述事故的基本任務;另一方面,新的情境為學生的創新表達留出了空間。這就為語言水平不同的學生創造了學習與表達的機會。從課堂上的合作表演到課后的配音作業,教師從扶到放,極大地提升了學生對“交通事故”這一主題的理解、表達等綜合語言運用能力,體現了“用語言做事情”的英語語言的工具性特點。

這個環節的亮點在于多元評價在遷移輸出活動中的運用。教師設計了評價工具以取代師生常用的口頭評價,避免了評價的隨意性。尤其是在使用第一張互評表(見表2)時,教師要求學生評價與自己所扮演的角色相同的學生,通過與自己的語言輸出進行對比,找出對方的優缺點。這一要求讓學生在觀看表演時更投入,從旁觀者轉變為積極的參與者,而評價者與被評價者的對話和最后教師的總結使評價更加精準、科學。整個過程融合了生生互評和師生共評,學生訓練了聽說技能,提升了思維品質。第二張自評表(見表3)的使用讓學生關注語言的習得,對自己的學習進行積極的反思與監控。

關于聽后活動設計的幾點思考

綜合能力指向的聽后活動設計可以從多個角度切入。從語言技能層面,可以是視聽、聽讀、聽說、聽寫等雙技能融合的活動,也可以是視聽說、聽說寫等多技能相結合的活動;從語言知識層面,可以綜合語音、詞匯、語法、功能與話題。因此,在設計聽后活動時,教師需要有以下三種意識:

1.關注單元整體

單元是承載主題意義的基本單位,單元教學目標是總體目標的有機組成部分(中華人民共和國教育部,2018)。在外研版《英語》(新標準)教材中,聽說單元服務于模塊總體目標。因此,教師要認真分析單元教學內容,根據學情確定聽說課時的教學重難點,使聽后活動圍繞單元主題開展,讓學生在聽的基礎上對單元主題意義進行綜合性的探究。

2.重視語篇研讀

多元而深入的聽力文本解讀是做好聽后活動設計的基礎。在通常的聽說教學中,教師更重視細節信息的獲取和目標語言的操練,比較忽視對于聽力文本目的(why)的解讀。而了解對話發生的時間、地點以及對話人物間的關系有助于學生明確文本目的,體悟人物情感。明確了文本目的,教師才能更好地厘清文本結構和語言表達方式(how),從而設計有效的聽后鞏固和實踐活動,幫助學生更深入地探究單元主題,提高理解和表達的效果。

3.創建真實語境

《義務教育英語課程標準(2011年版)》強調培養學生的綜合語言運用能力,要求教師創設接近實際生活的各種語境,采用循序漸進的語言實踐活動,以培養學生用英語做事情的能力(中華人民共和國教育部,2012)。因此,教師要把聽后活動放在盡可能真實的語境中,最有效地調動學生的生活經驗,關注用英語表達真實的意義,提高語言輸出的質量。

在聽說評價改革的背景下,聽后活動的有效實施受到越來越多教師的重視。教師應設計豐富多樣的具有綜合性、關聯性特點的聽后活動,提高聽說教學效率,發揮學生在聽說教學與評價中的主體地位,進而有效提升學生的英語學科核心素養。

參考文獻

Brown, D. H., Richards, J. C., Burns, A. 2014. 教學點津:聽力教學實用方法[M]. 北京: 清華大學出版社.

梅德明, 王薔. 2018. 《普通高中英語課程標準(2017版)》解讀[M]. 北京:高等教育出版社.

錢美華. 2017. 初中英語聽力教學聽后活動設計探究[J]. 中小學英語教學與研究, (4): 49—52

王艷茹. 2014. 模仿朗讀與聽寫對聽力理解的重要作用及課堂設置[J]. 考試周刊, (56): 99—100

中華人民共和國教育部. 2012. 義務教育英語課程標準(2011年版)[S]. 北京:北京師范大學出版社.

中華人民共和國教育部. 2018. 普通高中英語課程標準(2017年版)[S]. 北京:人民教育出版社.

姚彬,中學英語高級教師,浙江省嘉興市小學、初中英語教研員,浙江省高考與學考英語命題專家庫成員。