一曲悲壯的天歌

2020-02-10 04:00:11趙晏彪

現代婦女

2020年1期

趙晏彪

每日到后海參觀的人們絡繹不絕,來來往往的人們,都會津津樂道地聽著車夫指指點點地說著:“這就是大翔鳳胡同3號,著名女作家丁玲的故居,現在是民族文學雜志社所在地。”

我會幻想,丁玲先生在朝陽升起的時候,會不會散步于河邊?當日落如金時分,會不會站在銀錠橋上遠眺西山之若隱若現?當小雨點點的時候,她會不會一個人面對河里的漣漪或者是游來游去的小魚發呆?抑或她只是散步于這充滿生活氣息的河邊,在構思巨著鴻篇?

記得若干年前去過涿鹿的丁玲紀念館。1946年的時候,丁玲在晉察冀邊區參加土地改革運動,當她來到了桑干河畔的溫泉屯時,這里發生的一切變化讓她有了創作的靈感。兩年后,她完成了著名的長篇小說《太陽照在桑干河上》。這部名著,深刻而生動地反映了中國農村的巨大變革,是丁玲創作的里程碑,為此1951年作品榮獲蘇聯斯大林文藝獎金。她從稿費中拿出5000元,買了圖書、樂器等,在當地建立了中國第一所文化站——溫泉屯文化站。1953年、1979年,丁玲又兩次張開雙臂向朝她涌來的溫泉屯村民呼喊:“我回來了!”丁玲第三次來到溫泉屯,回到了日夜思念的鄉親們中間。她與生活在桑干河畔這塊古老土地上的百姓們結下了深厚的情誼。勤勞樸實的溫泉屯人忘不了這位讓太陽照在桑干河上的光明使者,在這兒建起了“丁玲紀念館”,表達對她的懷念和敬仰。

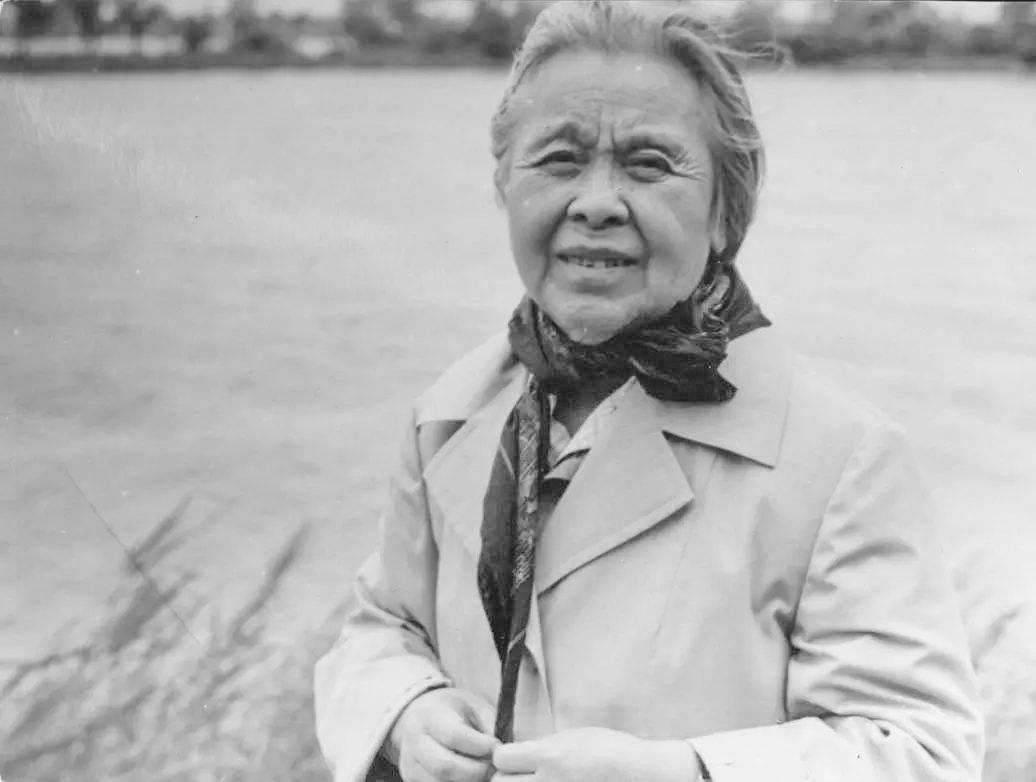

丁玲先生是中國現代文學史上一位忠實文學事業并為之苦苦掙扎的作家,一位飽受磨難但始終無怨無悔、心中充滿陽光、充滿愛的革命者,一位無論何時何地受到何種磨難甚至屈辱,都堅貞不渝忠于黨的事業,且一輩子光明磊落、心甘情愿做黨的好女兒。……

登錄APP查看全文