農民工子女社會支持和網絡成癮的關系:時間管理傾向的中介作用

周巾裕 周重臣

(1.貴州商學院 學生處心理中心,貴州 貴陽550014;2.內蒙古師范大學 教育科學學院,內蒙古 呼和浩特 011517)

0 引言

隨著社會經濟的發展、農村產業結構的調整,城市涌入了大量的農民工,隨父母入遷的農民工子女成為了社會關注的熱點。城市農民工子女是指父母戶口所在地還是農村,有承包土地,但他們不從事農業生產活動,而是放棄農耕生活,來到城市(包括縣城)務工[1]。在跟隨親人遷移,更換了新的環境后,農民工子女的社會支持狀況是否會有所變化?在信息時代,他們對于網絡的接觸和使用又是怎樣的?這些問題都非常值得關注研究。

社會支持自1976年被Cassel和Cobb提出以來,已經得到了多個學科領域的重視,研究者對社會支持給予了明確的定義。社會支持是指人在社會關系中所能獲得的,來自于他人的(包括個體、組織機構等)物質上和精神上的幫助[2]。研究發現:不論是按社會支持的總分,還是按量表的各維度分的高低分組,社會支持總體得分低者網絡成癮的檢測率均比社會支持得分高者高,較少的社會支持是導致網絡成癮的危險成因[3-5]。一旦個體無法在現實生活中得到相應的社會支持,就渴望通過虛擬的網絡世界尋求安慰,獲得滿足,依賴網絡緩解心理壓力,這樣很容易導致網絡成癮[6]。

另一些研究發現,過度的互聯網使用會損害個體的認知應對方式、行為和情感機制,引起這些方面的失調[7]。且網絡成癮者大多自制力差,身處網絡中普遍感到有一種時間喪失感[8]。時間管理傾向是為提高時間的利用率和有效性而對時間進行的計劃與控制,以有效安排與運用的管理過程[9]。已有研究指出:時間管理傾向和網絡成癮呈顯著負相關,相對于時間管理較好的人來說,能較好管理時間的人網絡成癮的風險更低[10][11]。時間管理傾向對網絡成癮有較好的負向預測作用,并且提高時間控制和主導能力可以幫助改善網絡成癮[12]。

回顧以往文獻發現,關于社會支持和時間管理傾向之間關系研究報道國內外都較少,但有研究已經表明,社會支持和時間管理傾向有顯著相關關系[13]。因此,在我國的教育背景下,根據社會支持對心理健康作用機制的主效應模型[14],以及有關時間管理傾向與社會支持、網絡成癮的研究結論[4][12],本研究以農民工子女為被試,運用潛變量建模的方法進行中介效應分析,探索時間管理傾向是否對社會支持和網絡成癮產生著顯著的間接作用。

1 研究方法

1.1 研究對象

采用方便取樣,在貴州省七所農民工子弟中學發放問卷500份,回收整理后保留493份,問卷有效率為98.6%。其中:一年級196(39.8%)人,二年級200(40.6%)人,三年級97(19.7%)人;男生240(48.7%)人,女生253(51.3%)人;與父母生活在一起的有352(71.4%)人,與父母親其中一方生活在一起的有141(28.6%)人。

1.2 研究工具

1.2.1 社會支持評定量表

該表由戴曉陽、葉悅妹編制,共有17個條目,采用5點計分,包括主觀支持、客觀支持和支持利用度三個維度,個體分數越高表明其具備更好的社會支持水平[15]。在本研究中,總量表及各維度的Cronbach 系數依次為0.92、0.85、0.83、0.84。根據原有的量表,于Amos20.0中做因素分析,得到指標有χ2/df=3.47,CFI=0.92,TLI=0.92,RMSEA=0.07,SRMR=0.06。

1.2.2 青少年時間管理傾向量表

該表由黃希庭、張志杰等編制,共有44個條目,采用5點計分,包括時間價值感,時間監控觀和時間效能感三個維度,個體分數越高則其越傾向于有更高的時間管理傾向水平[16]。在本研究中,總量表及各維度的Cronbachα系數依次為0.90、0.67、0.85和0.72。根據原有的量表,于Amos20.0中做因素分析,得到指標有χ2/df=7.22,CFI=0.92,TLI=0.88,RMSEA=0.07,SRMR=0.06。

1.2.3 中文網絡成癮量表

該表由我國臺灣陳淑惠教授編制,共26個題目,采用4點計分,包括強迫癥狀、退癮癥狀、耐受癥狀、人際健康問題和時間管理問題五個維度,個體分數越高則代表其越沉迷于網絡[17]。在本研究中,總量表及各維度的Cronbachα系數依次為0.95、0.81、0.85、0.78、0.86和0.80。根據原有的量表,于Amos20.0中做因素分析,指標有χ2/df=4.41,CFI=0.86,TLI=0.85,RMSEA=0.08,SRMR=0.05。

1.3 統計分析

采用SPSS20.0進行數據整理、有關統計分析,采用AMOS20.0對數據進行潛變量的Bootstrap中介效應分析。

2 研究結果

2.1 描述分析

社會支持、時間管理傾向與網絡成癮的總體描述統計及各變量間的相關矩陣見表1。結果表示:農民工子女的社會支持和時間管理傾向處于中等偏下的水平,網絡成癮處于中等偏上的水平。社會支持與時間管理傾向呈顯著正相關(p<0.01);而社會支持、時間管理傾向均和網絡成癮呈顯著負相關(p<0.01)。

表1 主要變量的描述性統計結果

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,下同。

2.2 社會支持、時間管理傾向對網絡成癮影響的回歸分析

以網絡成癮為因變量,分別以社會支持與時間管理傾向為預測變量,進行回歸分析(見表2)。結果顯示:社會支持與時間管理傾向均對網絡成癮存在顯著的負向預測作用。

表2 回歸分析結果

2.3 時間管理傾向在社會支持與網絡成癮間的中介作用

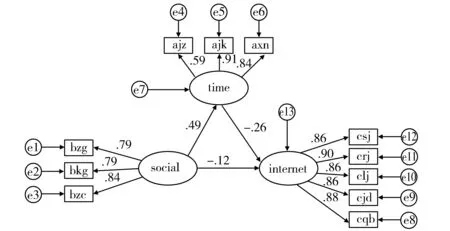

根據有關中介效應檢驗方法,運用潛變量建模的Bootstrap法[19],進一步檢驗中介效應的顯著性(見圖1)。模型的各項擬合指標為:χ2/df=3.62,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.05,SRMR=0.06,擬合指標均理想,各效應量具體見表3。

圖1 時間管理傾向在社會支持與網絡成癮之間的中介作用模型

注:social為社會支持,time為時間管理傾向,internet為網絡成癮。

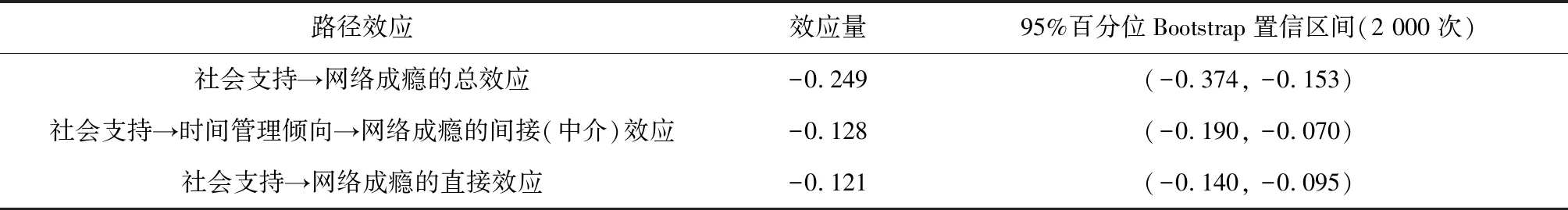

表3結果顯示:間接效應(中介效應)、直接效應的百分位數Bootstrap置信區間均不包含0,達到了最低的顯著性水平(0.05),具有統計學意義;而直接效應的置信區間同樣不包含0,所以直接效應同樣顯著,表明時間管理傾向在社會支持與網絡成癮之間存在部分中介效應,中介效應占總效應的比值為51.41%。

表3 Bootstrap法的中介效應

3 討論

3.1 農民工子女社會支持、時間管理傾向與網絡成癮的特點

描述性的結果表明:總體上,農民工子女的社會支持和時間管理傾向的表現處于中等偏下的水平,網絡成癮狀況處于中等偏上的水平,這與其他研究結果基本相同[4]。農民工子女雖然和父母居住在同一個地方,但更換了新的生活環境,在面對新異刺激的信息網絡時,農民工子女可能一時還難以抵制誘惑,故網絡成癮高危人數比例較高。

3.2 農民工子女社會支持、時間管理傾向與網絡成癮的關系

相關分析的結果表明,農民工子女社會支持與時間管理傾向有著顯著的正相關。這表明社會支持和時間管理傾向的內在聯系比較密切,表明農民工子女社會支持越高,其時間管理傾向表現就越好;相應地,農民工子女時間管理傾向水平越好,則就更傾向于較少會網絡成癮。從回歸分析來看,社會支持、時間管理傾向都對個體的網絡成癮有負向預測作用,是網絡成癮的有效前測變量,這個結果與前人的研究結論是基本相同的[20]。由此也支持了社會支持越高、時間管理傾向越好的個體,其網絡成癮程度越低。

無論個體是否處于壓力狀態下,也不管個體當前獲得支持的情況如何,社會支持都普遍存在并具有增益作用[21]。另一方面,如果個體的時間管理能力不強,對時間的自我監控、自我效能感很差,則學習和生活都會缺少計劃,一旦接觸網絡,經不住形形色色信息的誘惑,就容易喪失對時間的控制,導致網絡成癮,進而引發一系列的心理健康問題。善于管理時間者的生活質量是高的,時間管理技能可以通過訓練得到提高[22]。因此,對于農民工子女個體的身心發展特點而言,在此階段,若是合理開展時間管理傾向的培養,不僅減少了他們的網絡成癮傾向,還能提高其生活質量。

3.3 農民工子女時間管理傾向在社會支持與網絡成癮之間的中介效應

農民工子女社會支持對網絡成癮傾向具有顯著的負相關,但加入時間管理傾向這一中介變量后,直接效應仍然顯著。可見,農民工子女社會支持對網絡成癮傾向的負向預測作用并不是完全由社會支持直接決定的,而是通過時間管理傾向的中介作用實現的。以網絡成癮為因變量、時間管理傾向為中介變量、社會支持為預測變量,構建了時間管理傾向在社會支持與網絡成癮之間的中介作用模型(χ2/df=3.62,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.05,SRMR=0.06)。根據Mackinnon的研究,選用基于潛變量建模的Bootstrap估計來避免傳統的Baron-Kenny法和Sobel檢驗缺陷,以獲得更為穩健的中介效應測試結果[23]。中介效應分析結果表明,時間管理傾向在社會支持與網絡成癮之間的中介效應顯著,其中介效應占總效應的比值為51.41%,這也再一次說明農民工子女的社會支持對網絡成癮的作用部分通過時間管理傾向的作用來實現。農民工子女的時間管理傾向表現越好,就越傾向于能規范自己的作息,進而減輕網絡成癮的程度。從中可得到以下啟示:當個體得到了良好的社會支持,就不需要虛擬的網絡支持;提高個體自我的時間管理傾向,就會降低沉迷網絡的傾向,網絡成癮情況就會大幅度改善。這樣一來,假設要使青少年的網絡成癮程度變低,就需要提高他們的時間管理能力和增加對他們的社會支持。隨著時間管理能力的提升,當面對信息時代和數據爆炸時,他們才可以更好地控制自己,合理安排時間利用網絡學習資源,而不會陷入網絡癡迷,最終助力自身健康成長。