南天水暖北斗星高

——歐陽中石先生書學教育思想在粵港澳大灣區的深遠影響

口述人:張法亭(珠海中國書學院院長)

一、出訪澳門

澳門是中西文化的交匯點,西方的宗教、繪畫、科技等很多由澳門傳入內地,內地人也從澳門看到了西方世界。1997年,北京市政協書畫家聯誼會應澳門中華文化藝術協會邀請到訪澳門,老師(歐陽先生)擔任訪問團團長。澳門著名書畫家以及來自北京、廣州、香港的四地書畫名家濟濟一堂,進行學術及藝術交流。新華社澳門分社宗光耀副社長、宗德路部長等有關領導,澳門中華文化藝術協會會長蘇樹輝、理事長霍志釗,廣東中華民聯文化促進會方代慶等出席活動。在澳門訪問期間,老師在澳門大學為中文系研究生進行了書法文化講座,途經珠海時在珠海書學院為師生講學。

1999年,老師和師母在澳門回歸前夕再次應邀來到澳門,到訪新華社澳門分社并為新竹苑貴賓餐廳題寫了橫幅書法“調和鼎鼐”。社長王啟人說道:“歐陽老寓意深刻啊!從字面看是講烹調,實際上又是講治理國家。”老師為新竹苑蓮竹廳題寫的另一橫幅書法是“不染高節”,因為澳門市花是蓮花,蓮花自古被譽為有出淤泥而不染的高尚氣節。2月6日晚,老師應邀在碧麗宮與頤園書畫會林近先生等一起揮筆潑墨,盡興雅集。出席活動的還有一位是在澳門享有較高聲望的崔德祺先生,已是88歲高齡,恩師即刻為崔老題贈條幅“惟德乃祺,既米期茶”。老師解釋說:八十八疊摞起來就是一個“米”字,中國人稱88歲為“米壽”,更長壽的是“茶壽”。“茶”即“艸”加“八十八”,是108歲。

2月8日晚,93歲的梁披云老先生宴請老師一行,梁老清晰地回憶起1985年在中國書法家協會第二次代表大會上與老師首次見面的情景。梁老90歲壽辰恰逢在北京出席全國政協會議,老師與書法界朋友共同在中國文化書院為梁老祝壽。老師在出席宴會上極為稱贊梁老主編的《中國書法大辭典》,并書寫條幅“拔地高山捧日,支山大樹披云”為梁老祝壽。

在談及對澳門感受時,老師講,澳門是個文化多元又和諧的地方,既有中華民族的傳統,也接受西方的文化。澳門林則徐紀念館很有歷史意義,澳門人同樣有著中華民族的情懷。他在參觀澳門博物館時講,館中文物展示了澳門的歷史,澳門人過去的生活場景及生活工具都有再現,這對于后人和外來人了解澳門很有幫助。在澳門訪問的第三天老師來到澳門最大的寺廟觀音堂參觀,在院內露天平臺上有一個圓形的石桌,石桌的中間位置有一條裂痕,形成東西兩個部分,這就是當年清政府與美國簽署不平等條約《望廈條約》的石頭桌子。老師在簽字處,以揮手的姿態留影,并講道:“我所表達的是即將回歸更令我激動,因為澳門離開家的日子太久了。”

2009年4月,老師再次受到澳門文化社團的邀請來澳訪問,受到澳門首任特首何厚鏵的會見,同澳門專家學者會面交流,并走訪了圣若瑟大學多個知名學院。老師談到,在今天的日常生活中,不可能缺少中西物質的交融,我們要用健康和開放的心態來對待中西文化的交融。世界文化的發展趨勢是隔絕的成分將越來越少,心胸有容量,心襟更開闊,就會擁有更多的自由。“天涯有限心無限,碧落披襟撫九州。”老師以自作詩句來表達對于改革開放的無限情懷。

途經珠海時停留幾日,我陪同他到孫中山故居中山翠亨村(中山以北,靠近珠海)參觀。其間,老師講得最多的還是教育和學問,并仍然保持著言必信、行必果的做事風格和嚴謹治學的學者風范。當老師得知清華學校(清華大學前身)第一任校長唐國安是珠海唐家村人時,老師說道:“那也是我的老師啊!”語氣中充滿崇敬之情。

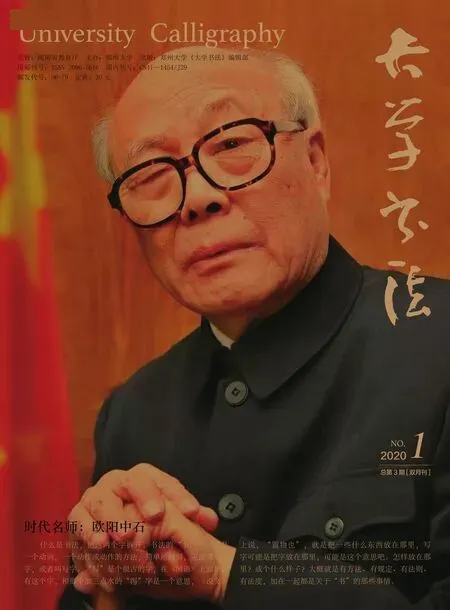

歐陽中石 行書手批

二、書教筆記

老師早年就讀北京大學哲學系,攻讀中國邏輯思想史,是邏輯學科班出身,深得金岳霖先生真傳。老師的書法,少年時期師從武巖法師,手臨魏晉隋唐書法;年輕時師從吳玉如先生,著意“二王”書法,以及到后來的章草,是成體系的學習和研究,漫漫書法歷程,更是專業的科班了。

老師博大含宏的書法教育思想,儒雅厚重的書法境界,古風涵泳的詩詞歌賦,凝重深沉、神態自如的京劇藝術,都是值得我們研究探求。

跟隨老師多年,受到許多教導,現猶庭訓在耳。根據當年的筆記選抄幾則,對于研究老師的教育思想將有幫助。

1. 書法不僅是門藝術,同時更是一門學問,之所以成為藝術而生生不息,就因為它的背后有很深厚的一門學問在支撐著它,它走得越遠,隨之而來的學問也就越深越厚。要求注重傳統,注重傳承,書法必須“字面文心”“文從字順”,如果只限于寫字那是遠遠不夠的。書法有自身的發展規律,不能把其他行道的東西硬往書法里套。如果只憑自己的主觀感受把書法作為一門玄奧的東西,勢必走向歧途。至于那些寫得讓人看不懂的似是而非的作品,歷史曾經做過評判,如果偏不信,那么歷史會再給你做出評判。

2. 什么是保守?什么是創新?我們認為,喊保守的人未必是真保守,喊創新的人也未必真創得了新,那種人人都會弄的東西能叫創新嗎?規律性的東西大概都有一個原則,如果不在寫好的規律中走,就很可能走進寫壞的規律中去。人的五官位置并沒有大的差距,基本都長在同一個位置上,由于細微的不同,在審美上卻有著美和丑的很大差別,所以不要費大勁兒去大拆大卸。在讀書的時候應該想到前人在說這句話時所處的環境和位置,他們又是處在怎樣的一種情況下。

3. “臨帖無我,自作靡人”。在學習中汲取,在學習中否定自己,在學習中更新自己。只有學習那些好的,自己才會變好、變得豐富起來。老師不主張不得法的“苦用功”,并認為拼功夫就是拼命,那不值得。肯于否定自己,否定最初的基礎,不斷地學習,就是在打破昨天的基礎,從而獲得新的提高。寫字是思想的認識問題,用手寫字只是一種掌握運筆的能力,把所想的表達出來,書法最終還須提高學問,以極短時間獲得更多的知識。

4. 現在一個艱難的問題就是標準問題。時代在飛速發展,社會在前進,產生了新的思潮和新的標準,但是這個標準能不能定下來,這不是今天就可以有定論的,但可以有個辦法,就是從歷史上找個證明。歷史在評判標準上是無情的,不好的扔掉,好的保留,不管當時你有多大權勢,不管當時形成了什么樣的思潮。每個朝代都經過了這樣的浪淘沙,保留下來的比較來看都有一個標準,這個標準就是歷史的,也是比較明確的。

5. 從漢代趙壹《非草書》看,歷史已經做出過選擇,否定了那些胡寫亂抹的。大概每個朝代都有各種各樣的書家,在做著各種各樣的創造,我們所想到的事情,古代賢者未必沒有想到。他們是那段歷史的書法高峰,在那個時代創造了他們的輝煌,而我們在今天未必是今天的人杰。我們不要對歷史視而不見,不要以為他們都是腐朽落后的,應該把歷史上那些好的學到手變為己有。因此,要想超越過去,必須先趕上去,而不是把先賢們打倒。

6. 傅山提出“寧拙毋巧”“寧丑毋媚”,這是針對當時書法風氣弊端來講的,也是從他自己所達到的那個水平來說的,必須考慮我們與他之間的距離,他的方法對我們是否適合。我們寫的是字,就要有一定的寫字限制,任何藝術都是在它的法則之中充分發揮創造力,合乎法則創出新意。在談藝術個性的時候,不妨先服從共性,學習歷史上那些好的東西,只要我們付出勞動和努力就會取得回報,在共性之上形成個性。

7. 我們必須建立一個觀點,就是學習別人,學習我們昨天不會的東西、不懂的東西、不同意的東西。當我們把別人好的東西學會的時候,必能有足夠的條件超過那個學得好的。藝術創新是必要的,到了該創的時候不創也不行,到時想保守也保守不了,達到了那個程度,想不變都不可能。書法有兩種追求創新的方式,一種是把人家的變成自己的,另一種是把自己的變成人家的。為了充實自己,還是把人家的變為自己的好。

8. 學習也應有慢速、中速、快速三個階段。初學楷書既能學什么像什么,但又要有主次之分。臨字的時候不要大篇地臨,要從中找出幾個代表性的,臨得盡可能地像。如果能寫好一個字,絕對像,寫第二個字時,就不用那么長時間。但我們往往不能做到這一點,而影響到學習的效果。一本帖能選出幾個字,在每個字上下功夫,能一個個寫好就不得了。對于初學者來講先寫像再說別的,有些話說早了反而有害處,在沒有繼承之前,強調創新就是如此。

9. 1990年老師在書房與幾位同學座談時講,我們開辦這個專業抱著一個不負于祖先、無愧于子孫的信念。書法專業有我們的一套制度,我們這個教學體系和師資隊伍,都是有嚴格要求的,如果不是培養“書匠”,就必須加強中文系的課程,提高我們的文化素質,豐富我們的文化內涵。最近出版了一本當代史學家、數學家、詞學家的書法集子,里面的作品并不比當今幾位書法大家遜色。

10. 字寫得好,不僅要有功夫,還要有藝術境界,關鍵是要有學問。學習的關鍵問題是思想認識上的問題,對于多種藝術形式的創作,要謹慎面對社會上的一些誘惑,應該冷靜地分析分析,涂有毒藥的糖葫蘆很容易讓人上當。

11. 老師的要求是嚴格的,人往往是當面給你的分數高,背后的分數卻很低,而后者卻是真實的。但是,學習要有個正確的標準,不管別人說好還是說不好,都要堅持方向。練字不是練手,而是練心,手能達到掌握筆的能力,再把心里想的表現出來。書法最終表現的仍然是人的思想,眼睛只是一種媒介,把觀察到的準確地反映在頭腦里,再由眼和心支配手,書法最終還是體現在學識修養方面。不僅要接受當面的好話,也要接受背后的批評。不僅要站在時代的高度看問題,更要站在歷史的高度看問題。