以文化書道以書煥文采

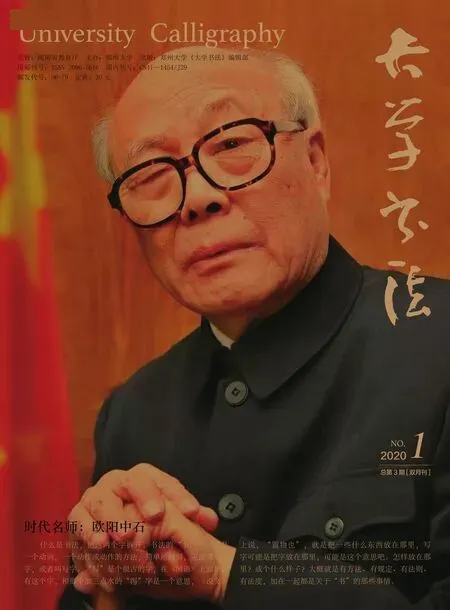

——歐陽中石先生書法教育思想散記

⊙ 溫彥國

恩師歐陽中石先生,學問高深豐厚,做人低調謙遜,思深見遠,性真情純,胸懷禮教,弘德崇文,明辭翰文以載道,倡筆墨切時如需,其文應時合世,其書字面文心。首創高等書法博士教育之先河。育桃李成蹊,培英才無數,為書法教育事業貢獻巨大,真學者文人風范,大家夫子楷模。

三十多年來,我幸依先生門下,在側學習,行陪前后,耳濡目染,收受著名師的解惑,大沾近朱者赤的恩惠。幸甚!幸甚!我從五個方面簡述先生的書法文化教育思想。

一、積學升華 不負業師

先生正氣耿介,行為規范,道德文章為世人景仰。他故能如此,有源有緣。在文學、史學和哲學方面:有湯用彤、馮友蘭、金岳霖、張岱年、鄭昕、賀麟、向達、何兆清、任華、季羨林、王憲鈞、汪奠基、鄧廣銘、沈有鼎、周禮全、任繼愈等先生;在詩、詞、曲、賦方面有崔復瑗、顧謙、顧隨、張伯駒等先生;在書畫、戲曲等藝術方面有武巖法師、吳玉如、齊白石、奚嘯伯等先生。有這樣的師承和機緣,跟隨這樣一批中國學術界、藝術界飽學博識的泰斗和名師學習、受教,足享神益,積學成賢。人們說,先生國學底子很厚,藝術造詣極深,在諸多領域富有建樹。正因如此,啟功先生曾作《中石四絕》詩贊曰:“三管齊揮書畫詩,丹青之外見奇思。鄭虔應遜今賢博,檀板輕敲樂句時。”

先生聲望彰隆,但不為“名”所動,不以“家”自居,每日為來訪者答疑、解惑,樂此不疲,極其認真,可謂“有日無間”。只要是于國、于人有益的事情,先生總是“有始無終”地去做,絕不計名利,總認為教書是其的本分,寫字自然更是其本分。先生的經歷,無論順逆,都寵辱不驚,超越了現實功利。如中國美術館曾為先生和沈鵬先生舉辦過“當代大家邀請展”,先生惶恐,遂吟句詠懷:“大家難副意惶惶,頭上加冠不敢當。如坐冰氈寒欲墮,青衫懶散系名韁。”

先生是一個工于學問、嚴于做人、忙于教學、勤于育人的多學科學者,書法教育、書法研究是先生傾心最多的學科。就此而言,先生對什么是書法藝術作了明確的定義:中國的書法藝術是以中國漢字的文義為內容,以某種字體的書寫為形式,書寫出來的有章、有法的一種藝術形式。先生這樣來對中國的書法藝術作品進行界說,便把那些不寫漢字,不成文義的一些“作品”排除在“界”外。當然,至于那些以其他文字為書寫內容而形成的藝術,諸如日本假名的作品,當不屬“中國書法藝術”的論例之內;而我國其他民族文字的書寫,雖然也可能發展成為書法藝術,那無疑是對我國書法藝術的一種發展與豐富,然而僅就歷史來說,目前尚不屬我們界說之內。把書法置于文化背景之中,視文化為書法的源頭活水,離開文化背景,離開優良傳統的繼承,都不能叫作書法,因為書法是中國文化、文字特有的藝術形式,有著悠久的歷史淵源。先生這一觀點,奠定了書法文化在書法研究中的地位,為中國書法教育找到了理論依據和思想根源。所以先生一直主導中華文化為中國書法教育的核心。

歐陽中石 行書 《長城頌》

二、弘德崇文 對時育物

先生認為:文化問題,是一個根源問題,一切問題都必須從這里談起。這個問題如不明確,就沒有了依據,其他問題就沒法談起。尤其,文化是一個國家、一個民族的標志。

中華文化源遠流長,至今仍然是一個很重要的課題。為了進一步說明中華文化,先生這樣認為:

凡是在我們中華大地上所發生的、發展的,而且一直是在進行著的,都是我們的中華文化。這是個根。……中華文化有三大類:第一類是真正在我們的民族一開始就一步一步走過的,比如先秦文化的經、傳,都是我們本來就有的。第二類是隨著社會歷史的發展,在不同的情況下又發生的許多新的學問,比如魏晉時代,有了玄學,到了宋朝,有了理學,到了清代,有了樸學、仁學等,這些都是在歷史中,隨著時代的需要而發展出來的,也是我們的中華文化。第三類是當我們國家和我們以外的許多國家有了接觸之后,從國外傳來很多新的學問,這些學問,和我們的文化一經結合,馬上就起了變化,為我們所用,我們很好地把它融化過來。比如說邏輯學,在我們中國的古代叫做名學,在《墨經》里有很完備的學說,有很完備的系列的說明,就是邏輯學,那時叫名學。但從明代開始,西方的邏輯來了,我們接受了,印度的邏輯來了,我們也接受了,逐漸使我們現代的邏輯學中,既有西方的,又有我們本國的,又有印度的。它和我們國家的情況結合在了一起,很新鮮,很有活力,最后都成了我們的中華文化。

關于中華文化的核心問題,先生以四個字作概括:“仁”“德”“化”“和”。先生認為:中華文化,是從一個人、天人合一的人開始的。以一個人為主,用他來向四周輻射。比如“仁”字,就是人和人的關系,是兩個人的關系。“仁”的“亻”旁一個“二”字,篆字的寫法,這個人寫作一個“尸首”的“尸”,這樣站著,底下一個“二”字,是人人一樣的意思,兩人相等,站在那兒。它的核心就是人與人應當相伴。我們常把它和“義”字連在一起,這個“義”字,上面是一個“羊”字的變形,下面是一個“我”字,“羊”就是“祥”,“祥”就是合適,要一個人自己所處的位置非常適宜,做的一切事情,應當非常適宜。事之宜也,謂之“義”,兩個人就應當互愛,這就是“仁義”的含義。

第二個字是“德”,《莊子》曰:“物得以生謂之德。”德是一種特殊的力量,它雖然不是一種東西,但是,它是一種很不一般的內在的有能量的力量。這種力量會使東西生長,會使事情成功。可見它是一種可以增強生命的力量,可以推動成功的力量。

“德”這個字的構成也頗有意思。漢字中,凡帶有“彳”偏旁的,都表示是一種“進行”中的意味。“德”右邊的上面是“直”的變形,把“直”字底下這個“目”橫過來,下面加一橫。“直”是“正直”“旺盛”“向上”的意思,再下面是一個“心”字,“心”指思想。從會意的角度來說,“從直從心,直心為德”。所謂“直心”的意思可以理解為心中坦直平和的意思,就是說:它是一種“坦直平和”的契機,它自身如此,希望一切也都如此。

“德”還可以理解為“得”,“得到”的“得”,從“得到”引申就更有意思了。譬如,在老百姓的語言中,尤其是北京話中,有一種說法:“得咧”的“得”,有時化簡為“得”,就是在說,行啦,一切都成功了,都達到了非常合適的狀況。這種說法正好就是“得”的真正含義。還必須說明,這個“得”不是僅指一方面的,而是指所有方面,無論從哪方面都合適的“得”,才是得的要求。為了保證全面的“得”,各方面又必須遵循一定的原則,這就落在了這個“德”的身上。

為了保證全面的美好和諧的要求,人們必須有一個德的契機,這才是文化中的一個核心。美好的文化如何得到和諧,要通過“德”這個契機;如何達到全面的化,也必須依“德”這個契機。所以中華文化能有如此的生命力、凝聚力,與這一個“德”字分離不開,也可以說:德是中華文化中的一個本質性的核心。“得”在古籍中早有解釋,《說文》上講“物得以生”,一個物質,如果有了這個東西,它就可以生長,它就能成為一個活的,這就是“得”的含義,“得了”。那么“道德”的“德”是什么呢?你要拿出個東西來,拿不出來,沒這個東西。拿出個字來解釋,也不清楚。可是你可以理解一下,它是存在的,它是這么一種“勁兒”,一種活力。它是一個契機,你這么理解它,它就很有意思了。你說“物得以生”,有了它,就可以生長起來。大家都知道,我國有個“冬至”的節氣,“冬至”這一天在五行說里叫作“得日”,為什么冬至這一天就叫“得”呢?有個原因,冬至這個氣候來了之后,陽氣上升,就是說各種草木、各種事物都開始旺盛,現在時間已經到了,你可以出一種“勁兒”,出來一種可以生長的旺氣了。這是一種“旺氣”,也就是說,是一種活力。因此,這個“得”,是一種活力,它是一種陽氣的萌發,是一種旺盛的活力。這是“得”的原始意思。

第三個是“化”。這個“化”字是兩個人組成的,從下邊看,是一個人,從上邊看,也是一個人。這是什么意思呢?就是這個字怎么也倒不了啦。它歪不倒,總在那兒立著。你這樣看可以,那樣看也可以。我們可以這樣理解它既可以化合,也可以化解,不管什么情況,它都可以形成使它更合適的局面。“文化”的“化”,意思也就在此。它可以使許多硬碰硬、不能合在一起的東西,使它們合在一起;它也可以使一個化分開來,變成兩個。應該說,這個“化”是很重要的一門學問。

第四個是“和”。“和”字的本義是聲音上的相和,口里面發出的聲音的協調,叫作“和”。但是“合”與“和”不是一個意思。人、一、口組成的這個“合”,是兩個并成一個;而這個“和”,兩個還是兩個,但到了一起。本來是兩種,可以走得完全一樣,雖然不是一個,但是它還很協調。這樣理解這個“和”,在我們的中華文化里極有意義。人類的生活中也需要這樣。

由于文化的本質是美好和諧,而我們中華文化的核心就是要完成這樣的意思,所以,先生歸納為這樣四個字:“仁”“德”“化”“和”。這是我們的文化的核心。正是因為有了這樣的核心,我們的文化才得以傳承。因此,實現美好的愿望是文化,做出追求美好的實際行動也是文化,以美好的愿望出發。經過追求的實際行動,最后做出了美好的結果,也必然是文化的結晶。

先生進一步強調:

應該在美好的后面,還必須加上“和諧”一詞,既然文化是向美好的追求,你也追求,我也追求,他也追求,應該說這是全人類共同的一種追求。既然是全人類共同所有的追求,難免就有互相碰撞的可能。為了大家都能得到美好,就應當做出一個保證大家都能得到關好的行動規范。這個規范必須保證大家都美好,這就要求大家和諧相處,大家都要彼此謙和、容讓、包涵、尊重。

中華民族形成了自己固有的文化,它是一套很完整的體系。雖然它隨著歷史的進程不斷地在發展、在擴大,雖然它隨著世界的發展不斷地吸收融合,雖然它日益豐富、新穎、厚實、龐大起來,但有一條貫穿中心、毫不偏倚的總方向是絕不改變的,“那就是它的內核—美好和諧,摒除邪惡,期望全人類一起走向最理想的美好和諧之中。”

先生有一次應邀去中南海,在瀛臺看見乾隆皇帝題寫的一個詞“對時育物”,很有感觸地說:“這句話太好了,要針對時候、時間、氣候培育萬物,這句簡語太精練了,我們當老師搞教育的就應該這樣,培養學生與時俱進,應時合世。”

中國有深厚的傳統文化。《易經》中對“文”的解讀是:“物相雜,故曰文。”《說文解字》解釋“文”是劃出來的痕跡,即紋路。《禮記》中有言“五色成文,而不亂”,展示出美好與繁榮。為此,先生對“文化”一詞做出了定義:“化”是指向美好和諧變化。“文化”就是以“文”化之,把古今中外的一切都化成美好的、和諧的。

文化是人類精神財富的結晶,需要承傳。先承接,后傳遞,傳延創新。中華文化博大精深,中國人要把自己的智慧貢獻出來,探求更廣闊的世界,進而對世界有更清晰的認知,讓中華文化更強、更廣泛地傳播。如何做?怎么做?先生做了如下強調:

文化承傳,要有載體。漢字就是中華文化傳承的重要載體。

文化承傳更要處理好傳統與創新的關系。鼎新革故,“新”益求精。

文化承傳更重要的還在于內涵、品性和精神的傳延。

文化承傳,要提倡“立德、立學、立言”。

三、作字行文 文以載道

“作字行文,文以載道”,這是先生創建中國書法文化研究院倡導的書法教育理念和思想:作字行文,文以載道,以書煥采,切時如需”四句話中的前兩句。先生說:“作字行文,作字就是寫字,寫字的目的是要形成文字,所以要行文,由于社會和時代的需要,所以要文以載道。”

漢字從“畫成其物,隨體詰詘”的成字之源,到“作字行文,文以載道”,先生要求:

把書法放在中國文化大背景里考慮,這樣就找到了它的體系。

漢字的書寫之所以成為藝術的創造,遠遠不只是一種圖案的組成,重要的是它把文學形象的美與文字外觀的美結合在一起。先生強調:

書法藝術寫的必然是漢字,而且字與字之間必須連成文,能表達一定的含義,此外還應該把書寫者的精神風貌、喜怒哀樂融入筆中,這樣,書寫的作品才能是內蘊豐富、意境深邃、有感情有活力、有時代意義的藝術佳品。

只有把文字的含義和感情融合在一起,給予有力的表現與充分的抒發,才有可能創造出藝術水平高的作品。所以,歷代書家都強調書作的抒情性,以“韻”和“法”為手段,以抒懷寫意為目的,情動于中而形諸筆墨。先生說:

要把“寫字”提升到“書法”的高度,就必須在漢字自身的素質基礎上做更多方面的琢磨,向更高的心境探索。書法的藝術美和文字的表意性確有相通之處。書者師法自然,對自然萬物的情態、意趣觀察入微,深刻體驗,并把這種心得流注于毫端,使筆下的字各盡真態、搖曳生姿……另一方面,透過凝聚匠心的書作,我們又會自然地聯想到生活中熟悉的境態,并以之譬喻書作風格,或者如鴻雁翱翔,猛獸暴駭,蛟龍戲水,或者如纖月乍出,漪瀾成紋,滿眼芬芳。可見,從書作的構思到完成,始終貫穿著既要顯示漢字獨具的意象美,又要冥契自然之道的藝術思想。

我們的漢字是很了不起的,對于我們的祖先、我們的先民,應當給予足夠的尊敬。他們也走過曲折的道路,而這每一個曲折,都為我們創造了了不起的財富。所以說,在我們先民所走過的道路上,沒有留下一點兒遺憾,反而給我們帶來了光輝。先生認為:

漢字的貢獻不只是把我們幾千年的歷史記錄了下來,它的思路,甚至于為人類對世界的認識也做了極大的貢獻。……應該說,漢字是人們對客觀事物的分類,它的功績要比十大范疇要豐富得多,要比周期表貢獻不差。不信,看看化學元素,發展了多少也沒有跳出我們的“金”字邊兒、“氣”字頭兒,凡是屬于這一類的,都排出了順序,都有你的號頭兒,盡管這個元素還沒有出現,我們也給它留了余地,只要一出來,就會有它的位置,這個囊括性是很強的。

我們寫出來的文字的東西,要和時代密切地結合,要能代表人的心情,代表要想解決的問題,要符合生活的需要,符合環境的需要。這樣才有它的價值和意義,才能文以載道。如果不是這樣,那就沒法看了。所以,先生這樣理解:

歐陽中石 行書 《崇德力行》

“書法”的“法”它應該是個標準、要求、規矩、法則。把它看作“佛法”的“法”也一樣比較全面,比較得當。書法是關于漢字書寫成文的,文、書相互合一映照的一門學問。符合這種要求的作品是一種藝術品,遵循這種要求而進行的活動是一種藝術美的活動。

可以說,中國文化所到之處,文字的書寫,無不所在。然而,諸多內容中最關鍵之點是漢字文、書與美的集中。

漢字文化的美在于點畫生姿,章法得體,書文相映,煥人心儀。如何才能達到這樣的要求?為此我們必須掌握漢字點畫的有機結構,深知文字深蘊的情理,書寫安排經營得當,進而煥發出令人神往、令人艷羨的心情才好。深知與掌握,則須摸透所見的高度。不管是古人還是當代的名家,既能重光,又能夠發出新光。所知高而深,所能高而精,最必須遵守的規律是:深知中國的文和字的妙道,而且掌握創造激蕩人心的、超過一般作品的能力。

四、以書煥采 切時如需

先生認為,自己作為一名教育工作者,必須遵照歷史的規律,把歷史的財富都繼承下來,教給我們的后一代,應該說這是老師肩上的一個很重要的職責。

如何讓書者“以書煥采”,則必究歷代藝術之精微。書法是中華民族獨創的藝術形式,她起源于漢字的契刻書寫,其創始之初,就不僅能夠表現人們對各種感受的美,而且能夠發揮先民高奧的藝術審美靈性,遂形成了這種特有的藝術形式。先生曾這樣論述:

春秋以來,應用滋繁,筆軟生奇,字體孳乳繁衍,至漢代以后而成隸書、楷書、草書、行書之變,書寫體式層出不窮,風格變化多樣,于是成為士人精神生活的重要方式,翰墨之道于焉以生。從此歷晉唐、越宋元而迄于明清,醇遷醨變,質煥文弘,或韻或意,或勢或樸,名家輩出,佳作迭見,既傳承有緒,又歷久彌新,構成了我民族藝術的燦爛景觀。

這是我們祖先留給我們的寶貴財富,而這些財富的表現就要靠“寫”。漢字是中華文化的結晶,而書法藝術則是結晶的光環。

然而,書寫內容的問題,需要多方面的知識,文學、歷史、美學甚至包括科學。“文以載道”,就是講書寫的內容問題,書寫的內容應該有所表達。表達什么呢?就是要“切時如需”。就是說,我們的文化要切合社會和時代的要求,這是書寫者的任務。不僅如此,書法還要把有意義的文字內容,賦予美的表現形式,無論從筆法、結構、章法等都要煥發出藝術的光彩,使文字和藝術二美并具,更增其表現力和感染力。

唐代書法理論家張懷瓘說:“使夫觀者玩跡探情,循由察變,遠思無已,不知其然。……雖彼跡已緘,而遺情未盡,心存目想,欲罷不能。”優美的形式,能使欣賞者在心理上更自然、更順利地在審美愉悅中接受文字內容的感染,從而更充分地實現情感和思想的交流,這就要求書法的文字內容美與書寫煥采的文字藝術形式要和諧一致。

為此,先生總結了他的書法理念:“作字行文,文以載道,以書煥采,切時如需。”這四句話是在當今經濟快速發展、文化多元并存的社會背景下,表明了書法藝術和書法教育的根本目的和任務,同時也表明了書寫者的責任。只有這樣,才能保持書法藝術特有的生命力。

“作字行文,文以載道”,是說我們寫字的目的是行文,而行文的目的是載道。當然,印刷、電腦也是在載道,那么,寫字到底是為了什么?非常明確,為了“以書煥采”。先生說:“我們用書寫的辦法,使文字煥發出光彩,讓她沒有聲音的有了聲音,沒有節奏的有了節奏,沒有光澤的有了光澤,這是我們書法的作用和書寫者的任務。我們的所思所想,要用文寫出來,發出光彩。‘切時如需’,這四個字是個重點。”就是說,社會和時代需要什么,我們就做什么。所以社會和時代的要求很重要,我們筆下的文字、內容、藝術就是為時代的需要而服務的。只要我們做到了上述四點,書法藝術在新的時代是會充滿活力并具有很大生存空間的。

五、書道文心 自勝者強

多年來,先生的墨賜、筆贈、口授、言教,都給予了我諸多的至理教澤。下面從先生給我的題詞、訓誡中,領略一下他的文修學養、治學理念和教育思想。

讀書、學習、做學問是學生的追求,要把學作為自己終身的要務,一切從學中來,會、能、智、聰、容、德、禮、仁、品、義均由學之所致。沒有學問就等于沒有腦子。書法藝術對書寫者的要求是:作字行文,文以載道,以書煥采,切時如需。繼而擴展為:作字可識,點畫生姿,行文載道,啟動情思,書文相印,煥人心儀,承前無愧,不負來時。書法是文化的結晶,它的生命在文化上,習書必學文化成為重中之重,有了綜合性文化的修養,才能體現書法藝術的高雅,才能為社會需要而服務。

無論功力或靈氣不足者,皆有補益之法,但不能頭疼醫頭,腳疼醫腳,而必須從心性文采方面加以熏陶,必會自有進境,往往不知就里,一味自苦,終不得其解,奈何!奈何!

作字旨在行文,故必須在文上大下力氣,學須貫東西,博古今,務求實學,萬勿浮光掠影,表于外,則萬勿搶先,殊不知適,見其不足也。

學書作字,務求知筆、知紙、知墨,更須知點畫,知使轉,知勢、知能、知神、知韻、知章、知化、知度,當然文心如道,切時如需,則可以為書矣。

書必字如其人,敦實恭謹者,務本之道也,人、字皆當如是以求。彥國酷摹信本甚好,務于嚴穆中,力求灑脫率真,果然,其進境自可刮目以相待也。

作字必須以學為本,學者變人為我,創者以我為我,敦增敦損,顯而易見,慧者應知善擇其途,不作自欺之傻事。

……

如此關懷,如此厚愛,如此化育,師道昭然。

先生的教育嚴直如父,先生的話語如儀如度,我可謂近水樓臺、得益匪淺。遵先生對書寫者和書作之要求,必須老老實實、規規矩矩臨習古賢法書,工工整整、仔仔細細研摹善本名帖,尊師重道,法古師今,學而時習,方能日進月步。同時做好優秀歷史文化和文明的承傳,才能行文因時合世,作書法古度今。學風必儒雅,文書自雙馨。以《老子》“知人者,知也。自知者,明也。自勝者,強也。知足者,富也。強行者,有志也”的明智論理,充分認識自我、否定自我、勤奮自我、修養自我。

六、結語

中國的書法藝術,書寫的是以文義為內容的漢字,漢字記錄和承傳的是中華文化。漢字是中華文化的結晶。所以,漢字的書寫就必然肩負著傳承中華文化的歷史使命。為此,先生特別提出:

書寫的問題必須在中華文化大背景中,深刻研究和領會文的重要意義。這樣才能使書法藝術的生命和價值有了根基,才能煥發出時代的光彩。

因此,一幅書法藝術作品的字句、內容,必須蘊含和體現出書寫者品操的修行、心靈的陶養、意志的凝練、節律的跳蕩、文思的涵化、歷史和未來的擔當,達到以書煥文之采,以文化書之道的效能。

為了這一課題,先生從1983年開始,作了大量的學術研究和文化論述,教材、論文和專著,林林總總,多達千萬字。先生為他主導的中國書法藝術的文化要求和書學理念,集中提出了四句話十六個字:“作字行文,文以載道,以書煥采、切時如需。”這四句話高度凝練出先生對當代中國書法教育的思想結晶,充分體現了書法文化在書法研究中的價值,更是我國書法教育道路上里程碑式的貢獻。

先生自稱為“教書匠”,他的職責是教書育人。他希望盡自己最大的努力,從漢字入手,向文化進軍,用藝術的方法,表現出社會和時代所要求的以“文”化之的筆墨精品,從而更有效地學習和傳承中華文化。把文化作為中國書法教育和書法研究的宗旨,讓全世界更多的人來了解它,從而把漢字的魅力、中華文化的魅力、中國書法藝術的魅力推而廣之。這是他獻給世界的禮物,也是他,一個“教書匠”的“中國夢”。