蘇軾《致季常尺牘》中人物關(guān)系及社會(huì)背景芻議

⊙ 沈速

蘇軾的書法作品《致季常尺牘》(圖1),又名《一夜帖》,是蘇軾寫給好友陳季常的一封日常書信。據(jù)考證,這件尺牘作于蘇軾被貶謫黃州之時(shí)。黃州古時(shí)屬于巴楚地域,蘇軾在黃州期間創(chuàng)作了很多詩詞、書法作品及來往書信墨跡。蘇軾著名的“天下第三行書”《黃州寒食詩帖》就作于此地。

關(guān)于這件作品的藝術(shù)價(jià)值和創(chuàng)作背景,國內(nèi)已有不少考證及論著。這件作品從藝術(shù)風(fēng)格上,有朱以撒先生的《筆調(diào)從容,坦蕩平易—蘇軾〈致季常尺牘〉賞析》。朱以撒先生在文中以扁勢(shì)、斜勢(shì)、豎式三種筆式分析該帖的字勢(shì)特點(diǎn)。另外,又從筆法上分析了蘇軾此作用筆清瘦堅(jiān)挺,不同于《游虎跑泉詩帖》《致若虛總管尺牘》等蘇書肉多傷骨的風(fēng)格特征。文中援引清代書家吳其貞“惟此肥不露肉,人莫能及”之論,認(rèn)為該作乃蘇軾簡(jiǎn)札中清瘦堅(jiān)挺之代表。整體風(fēng)格似清風(fēng)徐來,綠柳婆娑,有微風(fēng)拂面之感。

從蘇軾交游信札來看,有江蘇科技大學(xué)喻世華先生2012年發(fā)表于《重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版)》的《論蘇軾與陳公弼、陳季常父子的交誼》一文。喻世華先生結(jié)合《宋史》中關(guān)于蘇軾交游的記載,詳細(xì)考證了蘇軾與陳公弼、陳季常父子的關(guān)系。另有關(guān)于蘇軾往來信札的文獻(xiàn)研究,如暨南大學(xué)碩士楊銀娥的《蘇軾書信研究》、延邊大學(xué)碩士馬明玉的《蘇軾貶謫期間書信研究》,分別從書法文獻(xiàn)的角度及書法與政治文化的角度對(duì)蘇軾書信進(jìn)行了梳理與研究。文中對(duì)蘇軾與陳季常的信札往來都有提及。本文從蘇軾與陳季常信札的內(nèi)容,來分析蘇軾在謫居黃州期間的交游、人物關(guān)系以及蘇軾的人設(shè)。

蘇軾作《致季常尺牘》的時(shí)間,應(yīng)在蘇軾謫居黃州期間。據(jù)延邊大學(xué)馬明玉碩士論文《蘇軾貶謫期間書信研究》所述,蘇軾謫居黃州期間,和朋友共有311封書信往來,其中,與陳季常十六首中第十一至第十四首往來時(shí)間都在這一時(shí)期。

通過對(duì)這件尺牘的審讀,我們發(fā)現(xiàn)在這封信里,一共提到了四個(gè)人物:蘇軾、陳季常、王君和曹光州。下面,我們來具體分析這件尺牘中人物的關(guān)系。“一夜,尋黃居寀龍不獲”。關(guān)于“黃居寀龍”,一說“黃居寀龍”是一幅畫,另一說黃居寀所作“龍”為一幅畫。在這里,筆者認(rèn)為“龍”為一幅畫比較準(zhǔn)確。“黃居寀(933-993),字伯鸞,成都(今屬四川)人,是五代十國時(shí)期著名畫家黃筌的第三個(gè)兒子。擅長(zhǎng)畫花竹禽鳥,勾線精致,用筆工穩(wěn)勁健,設(shè)色喜好華麗的重彩,他的花鳥畫形象逼真,惟妙惟肖;所繪怪石類山水畫甚至超過他的父親黃筌,和他的父親同在后蜀為官,任翰林待詔。”[1]黃居寀曾經(jīng)和他父親黃筌合作繪制了大量的殿廷壁畫以及宮闈屏幛。《宣和畫譜》和《圖畫見聞志》載黃居寀為黃筌的季子,《益州名畫錄》則說他為黃筌的次子[2]。其兄居實(shí)、居寶都有畫名,但英年早逝,名聲不及居寀大。

到了北宋時(shí)期,因?yàn)樗翁诜浅?粗厮邳S居寀為光祿丞,并委以重任,讓他搜訪歷代名畫,鑒定后分類列目,在當(dāng)時(shí)頗有影響。為適合宮廷繪畫風(fēng)格的需要,黃居寀畫格富麗濃艷,并在宮廷畫院居主持地位,引領(lǐng)了當(dāng)時(shí)宮廷畫風(fēng)的方向。當(dāng)時(shí)想要加入宮廷畫院的畫師,紛紛效仿黃氏畫風(fēng)。淳化四年(993)黃居寀61歲,奉命出使成都府,在圣興寺時(shí),繪制了《龍水》《天臺(tái)山》等壁畫。在宋代《宣和畫譜》的著錄中,黃居寀的作品有《春山圖》《桃花山鷓圖》等300余件。傳世較為經(jīng)典的作品有《竹石錦鳩圖》冊(cè)頁、《山鷓棘雀圖》軸,后一圖上方有宋徽宗趙佶御題“黃居寀山鷓棘雀圖”8字,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

黃居寀,按出生年月考證,應(yīng)早于蘇軾。所以,這位在宮廷處于引領(lǐng)地位的畫家,在蘇軾那個(gè)年代是已經(jīng)過世了的。因此,他的畫作也極為珍貴。從蘇軾在信中所提看,應(yīng)該也是極為珍視的。蘇軾找了一夜黃居寀《龍》圖,突然想起來是被曹光州借走摹拓去了。曹光州是信中出現(xiàn)的第二個(gè)人物。按蘇軾所提的人物關(guān)系來看,蘇軾和曹光州應(yīng)該是關(guān)系較為不錯(cuò)的朋友,不然也不會(huì)將半個(gè)月前自己收藏的名畫借給他去摹拓,而且答應(yīng)一個(gè)多月后才還。而“恐王君疑是翻悔,且告子細(xì)說與:才取得,即納去也”。這里兩句話出現(xiàn)了兩個(gè)人物:王君和季常。由于擔(dān)心王君懷疑自己翻悔,才仔細(xì)和季常說清楚。這里“細(xì)說與”,是倒裝句,是與子細(xì)說的意思。這句話信息量很大,王君提出向蘇軾借畫,蘇軾想必是曾經(jīng)答應(yīng)了的,但是真到了借畫的時(shí)候,蘇軾翻箱倒柜翻了一晚上,突然想起來被曹光州借走了,還要一個(gè)多月才還回來。但蘇軾并沒有直接和王君解釋,而是寫信給陳季常細(xì)說此事,并且說只要曹光州把畫還回來,馬上就會(huì)借給王君。可見蘇軾和王君并不熟,而之前答應(yīng)借畫,筆者在這里推測(cè)也是蘇軾口頭承諾,或者是酒后失言,并不是真想將自己珍藏的名畫借給并不熟悉的王君。

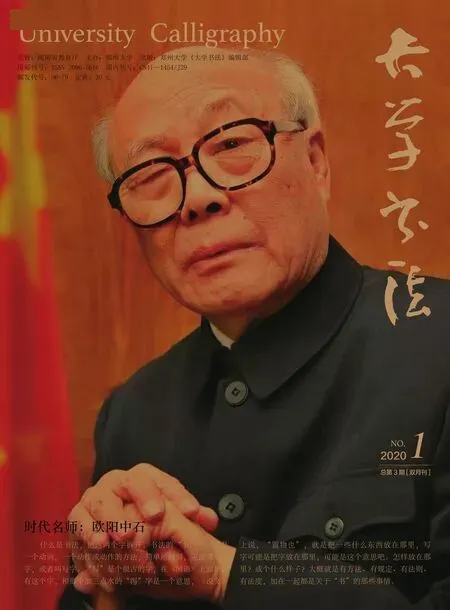

圖1 蘇軾《致季常尺牘》 紙本 行書 臺(tái)北故宮博物院藏

曹光州是誰?據(jù)李之亮先生《宋代郡守通考》載,曹光州,即曹九章,字演甫,時(shí)為光州太守。《蘇軾文集》卷七三《朱元經(jīng)爐藥》:“故人曹九章適為光守。”同書卷一七二《記神清洞事》:“曹煥游篙下中,途遇道士,盤礴石上,揖曰:‘汝非蘇轍之婿曹煥乎?”[3]蘇轍《架城集》卷二三《光州開元寺重修大殿記》:“朝散大夫、彭城曹公作守,復(fù)新于元豐癸亥。”元豐癸亥即元豐六年(1083),知是年前曹九章即為光州太守,與蘇軾元豐五年(1082)贈(zèng)詩相吻合。

東坡《吊李臺(tái)卿并序》里稱“曹光州演甫”。本集雜記《朱元經(jīng)爐藥》中載:“故人曹九章,適為光守。”其子渙為蘇轍婿。《樂城集》有《祭親家曹演甫文》,敘述“東坡在黃州,因與結(jié)姻之事,而作合者,則李公擇也。光、黃接壤,九章正守光州,故往還密熟。”[4]可見蘇軾和曹光州是相當(dāng)熟的。因此,借畫摹拓之說是站得住的。

“王君”者,疑是秀才王齊萬。東坡元豐三年(1080)有《王齊萬秀才寓居武昌縣劉郎洑,正與伍洲相對(duì),伍子胥奔吳所從渡江也》一詩,王文誥《蘇詩總案》:“王齊萬,字子辯,嘉州犍為人,乃齊愈字文甫之弟。”東坡《南行集》中亦有《犍為王氏書樓》一詩,乃宋仁宗嘉祐四年(1059)十月,蘇氏父子還朝沿長(zhǎng)江南行之記錄。犍為王氏世有藏書之癖,“塞江流柿起書樓”,使東坡二十余年后記憶猶新。陳季常亦是蜀人,與王齊萬自然有同鄉(xiāng)之誼,且寓居一地,他受“王君”之托向東坡催借黃居寀《龍》圖,而此《龍》圖又為曹光州借去未還,東坡怕王齊萬誤會(huì)“疑是翻悔”不愿借與,便由此札拜托陳季常代為解釋,“且告子細(xì)說與,才取得,即納去也”。為了聊申忱意,還“寄團(tuán)茶一餅與之,旌其好事也”。為了尋畫,翻騰了“一夜”,還怕別人誤會(huì),搭上一餅團(tuán)茶先行送去,由此處看,似乎頗顯東坡交友之誠。王君齊萬也有藏書之好,所以向東坡借畫或?yàn)椤澳∞笔詹兀鄬俸侠怼9P者在此不太贊同蘇軾與王君的借畫結(jié)交之說。且這一王君,是否就是秀才王齊萬也猶未可知。蘇軾寄禮物給友人也是他的一貫做法,在和陳季常的往來書信中,常有提及二人互寄禮物的信息。

團(tuán)茶是產(chǎn)生于宋代的一種小茶餅,始制于丁謂任福建官員之時(shí),專供宮廷飲用。茶餅上印有龍、鳳花紋。制作工藝上經(jīng)過了最初的加香料到后來不加香料的歷史演變過程。團(tuán)茶須煎飲之。歐陽修《歸田錄》:“茶之品,莫貴于龍鳳,謂之團(tuán)茶,凡八餅重一斤。”筆者認(rèn)為,這里蘇軾用當(dāng)時(shí)僅供宮廷的較為名貴的團(tuán)茶贈(zèng)送,其實(shí)還是不想借畫給王君。因此,在這里也不能說蘇軾寄團(tuán)茶就是結(jié)交之意。我想他之所以拖著不借,無非是因?yàn)橐韵略颍?/p>

首先,擔(dān)心借走不還或還回贗品。宋代摹拓臨偽之風(fēng)盛行,宋代書家米芾就是一個(gè)臨摹大師,很多經(jīng)典名作都被疑為米芾臨仿之作。比如《中秋帖》就有人認(rèn)為是米芾的仿本。明代顧復(fù)認(rèn)為:“《中秋帖》,硬黃紙,三行,二二字,氣味與《舍內(nèi)》略同(顧復(fù)認(rèn)為《舍內(nèi)》乃唐人摹本)。”徐邦達(dá)也認(rèn)為《中秋帖》是宋人仿作:“《中秋帖》筆肥墨飽,很像米芾書《秋深帖》真跡,此與前述王羲之《大道帖》是一類的米氏臨書應(yīng)無疑義。”楊仁愷同樣認(rèn)為《中秋帖》是米芾的臨作:“細(xì)察此帖書法既不同于《廿九日帖》,又與《鴨頭丸帖》異趣,雖說風(fēng)貌近《舍內(nèi)帖》,惟痛快有余,而沉著凝練不足,用它與米芾書法核對(duì),不難發(fā)現(xiàn)有米氏的筆跡。”作為三希堂法帖之一的晉代書法家王獻(xiàn)之的《中秋帖》為宋人米芾的仿摹之作,在當(dāng)今書畫鑒定界基本上能夠取得一致的認(rèn)識(shí)。

米芾所藏的書畫作品存世至今的究竟還有多少,筆者曾做過如下簡(jiǎn)略統(tǒng)計(jì),茲列舉如下:

王羲之的行楷書《快雪時(shí)晴帖》;王獻(xiàn)之《中秋帖》,公認(rèn)乃米芾仿本(現(xiàn)藏北京故宮博物院);草書《大道帖》;褚遂良臨摹王羲之《蘭亭序》卷(現(xiàn)藏北京故宮博物院);孫過庭的草書《千字文第五本卷》(現(xiàn)藏北京故宮博物院)等等。

據(jù)《畫史》米芾自云:“余家收古畫最多,固好古帖,每自一軸加至十幅以易帖。”“余家晉唐古帖千軸,蓋散一百軸矣。今惟精絕,只有十軸在。有奇書,亦續(xù)續(xù)去矣。”顯然,米芾所藏之書畫數(shù)量可觀,質(zhì)量亦屬上乘。

因此,在宋代,但凡珍貴的書畫作品,是不會(huì)輕易借人的。熟人都防不勝防,更何況并不熟悉的朋友。因此,蘇軾不愿將黃居寀《龍》圖借給王君,亦屬合理。但蘇軾之前又滿口答應(yīng),如若不借,似乎又說不過去,所以寄去一餅團(tuán)茶,聊表歉意。一個(gè)月以后,在宋代交通不便書信往來緩慢的情況下,基本上也就不了了之了。從這里看,蘇軾從內(nèi)心來講有點(diǎn)后悔答應(yīng)將《龍》圖借給王君,可又礙于王君和季常相熟,為了面子上過得去,才給季常寫了這封信把這個(gè)事仔細(xì)解釋了一番。其實(shí)就是翻悔了,可自己是鼎鼎大名的蘇大學(xué)士,答應(yīng)別人的事怎么能不兌現(xiàn)呢。礙于面子,還是要和好友季常說清楚了,免得好友說自己小氣,不講信用。

從蘇軾此作所描述的人物及事件,我們不難推測(cè)出如下人物關(guān)系:

在這幾個(gè)人中,蘇軾和陳季常是好友,蘇軾在信中向陳季常提到曹光州而未做介紹,陳季常和曹光州應(yīng)該也是認(rèn)識(shí)的。而王君則和陳季常較為熟悉,不然蘇軾大可不必寫信給陳季常解釋此事,直接告訴王君即可,因此蘇軾和王君并沒有陳季常和王君熟悉。而黃居寀是五代入北宋的著名畫家,《海外藏中國歷代名畫選登》(2013影像技術(shù))將黃居寀列為五代十國著名畫家,顧平將黃居寀列為北宋畫家[5]。蘇軾出生時(shí)黃居寀就已經(jīng)離世,因此和這些人無直接關(guān)系,只是因?yàn)樗摹洱垺穲D,把這幾個(gè)人物串在了一起。

蘇軾在黃州時(shí)期,陳季常是和蘇軾交往最為密切的朋友。蘇軾與陳季常的日常往來書信很多,在《與陳季常十六首》中,其第一至第十四首都是蘇軾在黃州時(shí)期寫的。大量的書信使蘇軾與以前的好友保持著精神上的交流,和與他相距不遠(yuǎn)的陳季常,更是往來頻繁,詩酒唱和。

蘇軾有關(guān)陳季常的詩文,大都寫于黃州時(shí)期,特別是《岐亭五首》對(duì)他們?cè)邳S州的交往作了總結(jié),再現(xiàn)了相互之間的交往和深厚情誼:“元豐三年正月,余始謫黃州。至岐亭北二十五里山上,有白馬青蓋來迎者,則余故人陳慥季常也,為留五日,賦詩一篇而去。明年正月,復(fù)往見之,季常使人勞余于中途。余久不殺,恐季常之為余殺也,則以前韻作詩,為殺戒以遺季常。季常自爾不復(fù)殺,而岐亭之人多化之,有不食肉者。其后數(shù)往見之,往必作詩,詩必以前韻。凡余在黃四年,三往見季常,而季常七來見余,蓋相從百余日也。七年四月,余量移汝州,自江淮徂洛,送者皆止慈湖,而季常獨(dú)至九江。”蘇軾離開黃州,“送皆止慈湖,而季常獨(dú)至九江”,[6]反映了雙方情誼的深厚。

表一 蘇軾在黃州期間往來詩文

從表一可以看到蘇軾與陳季常在元豐三年(1080)到元豐七年(1084)這段時(shí)間里,經(jīng)常一起吟詩作賦,互通書信。而這段時(shí)間正是蘇軾被貶黃州,最郁郁不得志的日子。

林語堂先生說,陳季常是蘇軾在黃州時(shí)最好的朋友,好到可以隨便開玩笑。比如在《寄吳德仁兼簡(jiǎn)陳季常》中有這樣的描述:“龍丘居士亦可憐,談空說有夜不眠。忽聞河?xùn)|獅子吼,拄杖落手心茫然。”[7]這四句描寫的應(yīng)該就是某次蘇軾去探望陳季常時(shí)的情景,兩人同處一室談天說地,乃至徹夜不眠。陳季常的妻子柳月娥遂朝陳季常大喝一聲,他被嚇得拄杖應(yīng)聲而落。

蘇軾和陳季常,算是密交。在這封信中,蘇軾向密友季常轉(zhuǎn)達(dá)自己對(duì)王君的愧疚之情也就是情理之中的事了。蘇軾在處理和自己不熟悉的王君借圖這個(gè)事時(shí),沒有選擇直接和王君寫信說明,而是向好友季常表明自己的歉意,使季常向王君轉(zhuǎn)達(dá)自己的意思。通過蘇軾和王君與季常關(guān)系的對(duì)比研究,我們不難看出蘇軾在被貶黃州時(shí)期的交游情況以及他在處理一些事情上的態(tài)度。

總之,書法作品,其主要功能是用來表情達(dá)意,傳遞信息。我認(rèn)為在古代,書法的藝術(shù)風(fēng)格尚在其次,主要還是日常表達(dá)的一種需要。中國傳媒大學(xué)書寫文化研究院劉守安教授最早提出了“書寫”的概念。書寫是多元的,它涵蓋了漢字書寫過程中的各種元素:傳播、記錄、明理、宣告包括藝術(shù)等等。僅僅將藝術(shù)功能抽離出來的書法,是單薄的,是缺少文化積淀的。我們?cè)谛蕾p一件書法作品時(shí),不應(yīng)該僅僅關(guān)注作品的筆法、結(jié)字、用墨、章法等表面特征,更應(yīng)該多關(guān)注作品背后所承載的文化內(nèi)涵。

注釋:

[1]樂仁.宣和畫譜[M].長(zhǎng)沙:湖南美術(shù)出版社,1999:197.

[2]黃休復(fù).益州名畫錄[M].成都:四川人民出版社,1982.

[3]顧之川.蘇軾文集(卷73)[M].長(zhǎng)沙:岳麓書社,2008:172.

[4]胡可先.宋代郡守通考補(bǔ)正舉例[J].北京:文獻(xiàn)(季刊),2003:3.

[5]顧平月.中國宮廷畫院歷史沿革考略(夏商周至宋代)[J].南寧:大匠之門,2013:47.

[6]王文誥,馮應(yīng)榴.蘇軾詩集[M].北京:中華書局,1984:1024.

[7]倪培森.“河?xùn)|獅吼”為何指明“河?xùn)|”[J].咬文嚼字,1999(10):41.