寧波市保國寺觀音殿柱礎銘文考證

周霖

摘 要:保國寺觀音殿的石質覆盆蓮花柱礎是在2012年保國寺古建筑博物館陳列提升工程中,對觀音殿進行維修時意外發現的。現場總共發現石質覆盆蓮花柱礎12座,呈對稱分布,其形制與宋《營造法式》中所記載的“寶裝蓮華柱礎”圖例如出一轍。與此同時,位于明間東側進深第三、第四間之間的覆盆蓮花柱礎基座上出現了“鋸匠葉文(選?)捨花磉一片”的銘文字樣。文章將通過對銘文內容的考證,為研究柱礎年代提供新的依據;并結合歷史背景,使人們對古代的匠作制度有新的認識。

關鍵詞:柱礎;銘文;匠作制度;物勒工名

1 柱礎石的形制特征與斷代

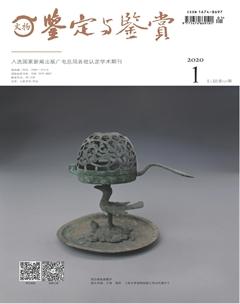

觀音殿內的石質覆盆蓮花柱礎目前墊在現有的內柱的鼓形柱礎之下。其柱徑為53厘米,礎方約81厘米,覆盆高度12厘米,蓮花唇厚1厘米,與宋代《營造法式》中造柱礎之制“其方倍柱之徑……若造覆盆,每方一尺,覆盆高一寸;每覆盆高一寸、盆唇厚一分”極為接近。觀其形制,觀音殿內的石質覆盆蓮花柱礎與梁思成先生所著之《營造法式注釋》一書中鋪地蓮花的做法相同,而且與江蘇蘇州甪直保圣寺的宋代柱礎遺存在形制上亦高度相似。

除了柱礎的形制特征所反映出的歷史斷代信息,我們從保國寺觀音殿的營建歷史這個角度再對其展開討論。保國寺觀音殿原名法堂,始建于南宋紹興六年(1136)以前,清順治十五年(1658)、康熙二十三年(1684)重修。殿內石質覆盆蓮花柱礎(圖1)是否為法堂原物,清華大學郭黛姮教授曾在《東來第一山:保國寺》中做出過解釋,先生從大殿外檐柱的柱徑大小推算出所需礎方的尺寸,說明了該批柱礎不可能是清朝時期大殿修繕時廢棄移至觀音殿的。此外,在次間發現的被鑿掉一半的蓮花柱礎,也說明了這批柱礎應為南宋時期建造法堂所用之物。

通過已有的對柱礎形制、尺寸的研究,并結合觀音殿的始建年代和歷史沿革等信息,我們得出這批石質覆盆蓮花柱礎為宋代遺物的結論。那么柱礎上的銘文是否也可以順理成章地被理解為是宋代的產物呢?會不會是在后期修繕過程中留下的呢?對其出現的合理性以及銘文背后所隱藏的信息,接下來筆者將進一步從多個角度進行論述。

2 “磉”字源考與辨析

“磉”字,今可尋最早出現在唐《南史80卷》·卷七十八列傳第六十八夷貊上:“寳物可深九尺許至石磉磉下有石函……①”另,宋《營造法式》第三卷中亦有出現:“柱礎,其名有六,一曰礎、二曰櫍、三曰磶、四曰磌、五曰磩、六曰磉,今謂之石碇。”

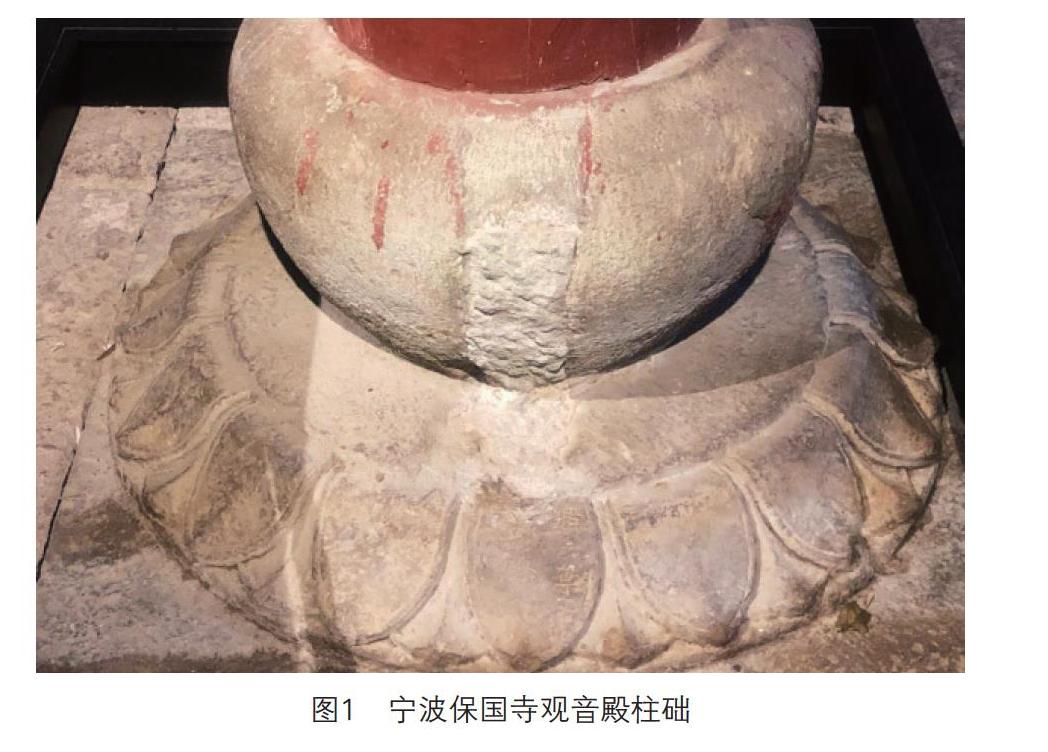

此外,明代張自烈的《正字通》中載:“磉,蘇朗切,桑上聲,柱下石。俗呼礎曰磉。”清代朱駿聲在《說文通訓定聲》中道:“榰,柱底也。從木耆聲,古用木今以石,蘇俗謂之柱磉石。”可見,磉是蘇州地區對柱礎的一種俗稱。《營造法原》中同樣將柱礎稱為磉②,該書是記述中國江南地區古建筑營造作法的專著。書中建筑各個構件的名稱多用江南一帶的俗稱,且作者姚承祖為蘇州人,這也證明了磉是柱礎在蘇州一帶的俗稱。上面提到江蘇蘇州甪直保圣寺的宋代柱礎(圖2)與觀音殿的石質覆盆蓮花柱礎形制高度相似。這說明造礎的工匠應該來自江南地區,甚至很有可能就是來自蘇州。

楊鴻勛先生曾在其《考古學論文集》中舉例清代民間工匠猶將“磉”呼為“磉墩”。梁思成先生的《清式營造則例》臺基部分寫道:“在臺基之內,按柱的分位用磚砌磉墩和攔土。磉墩是柱的下腳。柱子立在柱頂石上,而柱頂石則放在磉墩上”。這就說明了在清代磉墩并不是柱礎而是柱基,柱頂石才是柱礎。所以這也從反面論證了觀音殿內柱礎上的刻字不可能是清代修繕時留下的。

3 “鋸匠”一詞源考與古代手工業分工的細化

“鋸匠”一詞據目前考證,最早出現在宋《太平廣記500卷》·卷三百九十三雷一:“(狄)仁杰命鋸匠破樹……①”以及宋《(寶祐)仙溪志4卷》·卷三:“卓道者名彌真縣南人舊為鋸匠……”之中。因而最遲至北宋時期,手工業中已經出現了一種專門解木的木工,稱為“鋸作”“鋸傭”或“鋸匠作”,它的出現意味著框鋸與木工開始分工,手工業的分工得到進一步的細化。

八作司,宋初置,先后隸三司,提舉在京諸司庫務司,元豐以后隸將作監。據《宋史·職官志》五《將作監》記載,掌京師內外修繕之事。因八作司所承做的八作均不屬于大木作,故《營造法式》中的十三作由八作司之外的廣備攻城作來承擔,后并入東、西八作司。廣備攻城作共分二十一作,為“大木作、鋸作、小木作、皮作、大爐作、小爐作、麻作、石作、磚作、泥作、赤白作、桶作、瓦作、竹作、猛火油作、釘鉸作、火藥作、金火作、青窯作、窟子作”②。其中便提到“鋸作”。宋僧惠洪在所著的《冷齋夜話》中記載“京師景靈宮鋸傭解木,木既分,有蟲鏤紋,如梵書。”此中提到了“鋸傭”。此外,宋代官手工業組織中內侍省里有一個造作所,是掌造禁中及皇屬婚娶名物的,領有共八十一作。包括“生色作、鏤金作、腰帶作、打造作、面花作、玉作……小木作、鋸匠作、漆作、雕木作……③”此中出現了“鋸匠作”。后隨著“匠籍”制度的形成,元代統治者將工匠都編入專門的戶籍,稱為“匠戶”。在對手工業工種的稱呼上,也逐漸確定了“匠”的形式。所以,我們在元《河防通義·雜作功例》“船匠一百六功,鋸匠一百六功,錛匠一百六功,計三百一十八功(雜役夫在外)”和清《欽定河工則例章程》“木匠每工實價銀陸分,鋸匠每工實價銀陸分……”中看到了“鋸匠”這一明確的稱呼。

通過對“鋸匠”一詞的進一步考證,我們首先可以確認宋代已經出現了“鋸匠”這一工種。但無法明確“鋸匠”這一稱呼的使用是否在匠籍制度出現之后。筆者又發現了在獻陵的石犀上的銘文記載“武德拾年九月十一日石匠小湯二記”。武德是初唐時期的年號,此處銘文使用的是“石匠”而不是“石作”,可見對工匠的這一稱呼不局限在元朝之后,其年代上限最晚甚至可以追溯到唐朝。

4 “物勒工名”制度

“物勒工名”制度是中國古代國家管理手工業生產的一項重要制度。《唐律疏議》中就有“物勒工名,以考其誠,功有不當,必行其罪”的記載(引自先秦的儒家典籍《禮記·月令》),它是通過刻銘、烙印、戳印、漆書、墨書等勒名的方式在器物上留下生產者的信息,便于檢查產品質量,考察工匠和管理官員的績效,也應用在建筑工程中,類似于今天的實名制。

北宋景德三年六月,宋真宗詔:凡有典作,皆須用功盡料。仍令隨處志其修葺年月、使臣、工匠姓名,委省司復驗。他時頹毀,較歲月未久者,劾罪以聞⑤。即要求凡是興建公共工程,必須保證質量,竣工后在所修建筑物的某個地方,標明建造的時間、施工的工匠與監工的姓名。這種題記做法在柳宗元《梓人傳》中有生動描述:造屋“既成,書于上棟曰,某年某月某日某建,則其名字也。凡執用之工不在列。”可見唐代已有在建筑上題記的做法。建于北宋皇祐四年的隆興寺摩尼殿中就發現有宋代墨書題記四處,即印證了景德詔書“隨處志其修葺歲月,使臣、工匠姓名”的規定。位于摩尼殿的上檐后明間西檐柱柱頭鋪作二昂底皮上書有“皇祐四年二月二十三日立,小都料張德故記”,內槽西山面補間鋪作櫨斗底皮上書有“皇祐四年二月二十三日立柱小都料(成?)從(勿?)二十八立柱,上檐內槽后明間東補間斗栱的斜散斗底皮上書有“真定府都料王□”,內槽西次間西縫大闌額上面書有“大宋皇祐四年二月廿六日立柱記(當?)寺僧守文故題”。以上題記中出現了時間、工種、姓名。其中的都料,即都料匠之簡稱,古代稱營造師、總工匠為都料匠。唐宋時期的都料匠類似于現在的建筑師。

除了似這類在建筑上的墨書題記,還有刻印在建筑材料上的例子。北宋皇陵就發現多種模印有匠人名姓的方磚、條磚以及瓪瓦、筒瓦等,《宋代石刻文獻全編》亦載有“建康都統司”模印有“作頭”之名磚。前文所提及的刻在獻陵石犀上的銘文“武德拾年九月十一日石匠小湯二記”也證實了這點。因此,保國寺觀音殿內石質覆盆蓮花柱礎上出現銘文“鋸匠葉文(選?)捨花磉一片”是有一定依據的,是符合“物勒工名”制度的。或許它出現在柱礎這處位置上,是一種偶然,但是它的存在一定是必然。

5 結語

筆者認為,保國寺觀音殿內石質覆盆蓮花柱礎上的銘文應該為南宋時期建造法堂時工匠所留。縱觀觀音殿的營造歷史,我們發現其修繕過程主要集中在兩個時期,始建于南宋,重修于清代。通過對柱礎銘文內容及其背后隱藏信息的考證,筆者排除了清代修繕時留下的可能性。再結合匠籍制度的歷史背景,雖然匠籍制度產生于元,但在唐宋時期,社會上已經有了對“匠”的稱呼。而且隨著“物勒工名”制度的發展,從現存為數不多的唐宋遺存來看,其中就有匠人留名于建筑上的實例,這些都基本證明了銘文刻于南宋的合理性。

通過對這兩行銘文的考證,筆者發現:建造柱礎的工匠,甚至當時營造觀音殿的工匠極有可能來自蘇州。我們知道保國寺北宋大殿是江南現存最古老、保存最為完整的木結構建筑,大殿中部分建筑做法呈現出了江南及江浙地區建筑的特征,表明了營造大殿的工匠來自于江南地區。雖然觀音殿的營造時間要晚于大殿,但同樣使用了江南地區的工匠,“花磉”就應該是當時江南地區工匠對蓮花柱礎的一種特定稱呼。這說明了即便南宋的政治中心已經轉移到南方,當時也出現了大范圍的北民南遷。但江南地區的建筑風格并沒有因此受到中原地區建筑風格的影響,這就反映了建筑風格發展的滯后性和地域性。

銘文的發現為宋代“物勒工名”制度的形式和內容提供了新的實例,但以上這些都只是基于銘文的某種推測,尚待更多的文獻支持和考古實證。■

參考文獻

[1]徐松.宋會要輯稿[M].北京:中華書局,1957.

[2]楊鴻勛.建筑考古學論文集[M].北京:文物出版社,1987.

[3]河南省文物考古研究所.北宋皇陵[M].鄭州:中州古籍出版社,1997.

[4]國家圖書館善本金石組.宋代石刻文獻全編[M].北京:北京圖書館出版社,2003.

[5]寧波市保國寺古建筑.東來第一山:保國寺[M].上海:上海科學技術出版社,2018.

[6]王毓銓,白壽彝.說秦漢到明末官手工業和封建制度的關系[J].歷史研究,1954(5).

[7]李哲元.河北省正定隆興寺摩尼殿發現宋皇祐四年題記[J].文物.1980(3).

[8]張映瑩.宋代營造類工官制度[J].華中建筑,2001(3).

[9]劉友恒,樊瑞平,杜平.近50年正定古建筑維修中發現的文字題記初步研究[J].文物春秋,2006(1).

[10]喬迅翔.宋代營造工程管理制度[J].華中建筑,2007(3).

[11]喬迅翔.宋代營造類工匠考[J].華中建筑,2009(8).

[12]喬迅翔.宋代營造類役夫考[J].華中建筑,2009(7).

[13]李傳文.明代匠作制度研究[D].杭州:中國美術學院,2012.

[14]沈惠耀,徐炯明.保國寺觀音殿的石質蓮花覆盆柱礎略考[C]//中國建筑學會建筑史學分會.保國寺大殿建成1000周年學術研討會暨中國建筑學會建筑史學分會2013年會論文集,2013.

[15]陳丹,程建軍.中國古建筑柱礎名稱辨析(下)[J].古建園林技術,2016(1).

[16]陳爽.中國古代產品質量法律制度研究[D].杭州:中國計量學院,2016.