千刻不落 萬剪不斷

康萍

摘 要:從20世紀50年代以來,新疆吐魯番阿斯塔那等墓葬先后出土了一批南北朝至唐代的剪紙。其中南北朝時期的剪紙被譽為我國現存時間最早的剪紙實物。這些剪紙具有重要的歷史地位和文化價值,為研究我國剪紙藝術產生與發展、類型演變、用途等方面提供了珍貴的實物資料,充分展現了自古以來中華各民族文化的互鑒融通。

關鍵詞:剪紙;圖案;藝術

造紙術的發明、傳播與廣泛普及,是中國對世界的貢獻,深刻影響了世界文明的快速發展,也為剪紙藝術的產生與推廣提供了可能。剪紙藝術源于中國,歷史悠久,源遠流長,發展到現在剪紙已經是重要的非物質文化遺產。吐魯番阿斯塔那墓葬出土的南北朝時期的剪紙被譽為現存時間最早的剪紙實物資料。吐魯番阿斯塔那古墓群素有“地下博物館”之稱,自20世紀50年代起,考古工作者們先后在此進行了十多次發掘清理工作,出土了大量晉唐時期珍貴的歷史文物。這些文物種類多、數量大、涉及面廣、保存狀況良好,為研究當時的政治、經濟、文化、軍事等各方面的發展狀況、絲綢之路的交流盛況提供了重要的實物資料。其中紙質文物有文書、剪紙、紙畫、衣物疏、紙鞋、紙帽、紙腰帶甚至紙衾、紙棺等,數量龐大,內容非常豐富。

關于剪紙的起源說法很多。單從剪紙的工藝技法可以追溯到先秦時期出現的骨雕技藝和陶器上的鏤空紋飾的構想上,“千刻不落,萬剪不斷”講的應該就是剪紙工藝的精湛。此外,考古資料表明,早在商代就已經有了用鏤空技藝制作的金箔、銀箔的裝飾品,剪紙也是用剪刀或刻刀在紙上剪成或刻成的各種鏤空花樣,與金箔鏤刻的手法基本一致。周代、秦代及以后的時間里,除了金銀鏤刻以外,還出現了用皮革、絲織品、樹葉等薄片材料制作的鏤刻作品。雖然這些都不是剪紙,但卻為剪紙的出現打下了一定的基礎,創造了最直接的技術條件。此外,春秋戰國時期我國已經有了剪刀,東漢時期出現了紙,這就意味著剪紙的物質條件也具備了。通過一些古代文獻的記載,我們也可以了解一二。關于“剪紙”一詞的文獻記載確實比較豐富。《事物紀原》記載:“漢武帝夫人李氏死,帝思之,有齊人名少翁者能致之,夜帳張燈燭,帝坐它帳觀之,仿李夫人之像,于是后有影戲。”《文宗備問》記載梁人“剪紙為錢,以代束帛”。《北齊書》記載:“肖木為箭,剪紙為羽。”《南史》有“剪紙方寸,帖著舅枕”的記載。《酉陽雜俎》記載:“立春日,士大夫之家,剪紙為小幡,或懸于佳人之首,或綴于花下……”杜甫的《彭衙行》中有“延客已曛黑,張燈啟重門,煖湯濯我足,剪紙招我魂”經典詩句。晉朝董勛《答問禮俗說》記載:“剪彩為人或鏤金箔為人,以貼屏風,亦戴之于頭鬢,又造華勝以相遺。”這是南北朝時期對剪紙的記載。無論如何,這些與“剪紙”有關的記載或詩句大都與當時的剪紙民俗的流行情況是密不可分的。

吐魯番阿斯塔那墓葬出土的剪紙工藝精湛,非常精美。吐魯番地區出土剪紙并不是偶然現象,而是必然。首先,早在先秦時期,西域與中原地區就已經有了密切的聯系。到了公元前101年,漢朝政府就已經在輪臺等地進行屯田,并設置地方官吏管理。公元前60年,漢朝在西域建立西域都護府,新疆地區正式成為中國版圖的一部分,中原文化和西域文化不斷交流交融,既推動了新疆各民族文化的發展,也促進了多元一體的中華文化發展。公元327年,前涼政權在吐魯番建立了一整套完善的郡、縣、鄉三級地方行政機構,首次將郡縣制度完整地推行到了西域,對西域地區的政治、經濟和文化發展無疑有著深遠的歷史意義。從460年到640年,以吐魯番盆地為中心,建立了以漢人為主體的高昌國,歷闞、張、馬、麴諸氏。麴氏高昌政權在今吐魯番地區大力推行與中原基本相似的行政、戶籍及教育等一系列制度,始終遣使向中原王朝進貢,并憑借特殊的地緣政治優勢和歷史文化傳統,成為西域政治、經濟、文化的重心。絲路交通在兩漢的基礎上得到了進一步的發展,吐魯番盆地成了當時政治、經濟、文化、軍事的中心,先進而豐富的漢文化在西域的影響、傳播也越來越大。其次,新疆氣候干燥,尤其是吐魯番地區,地勢低,氣溫高,氣候干燥,雨水稀少,地下水位低,十分有利于紙質、絲質等有機質文物的保存。有了以上兩個原因,剪紙這種古老的中原民間藝術在西域得以傳播、發展和流傳,并且作為陪葬品保存至今。

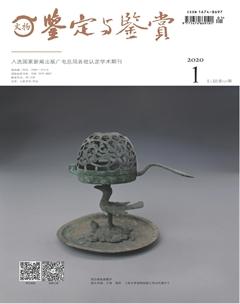

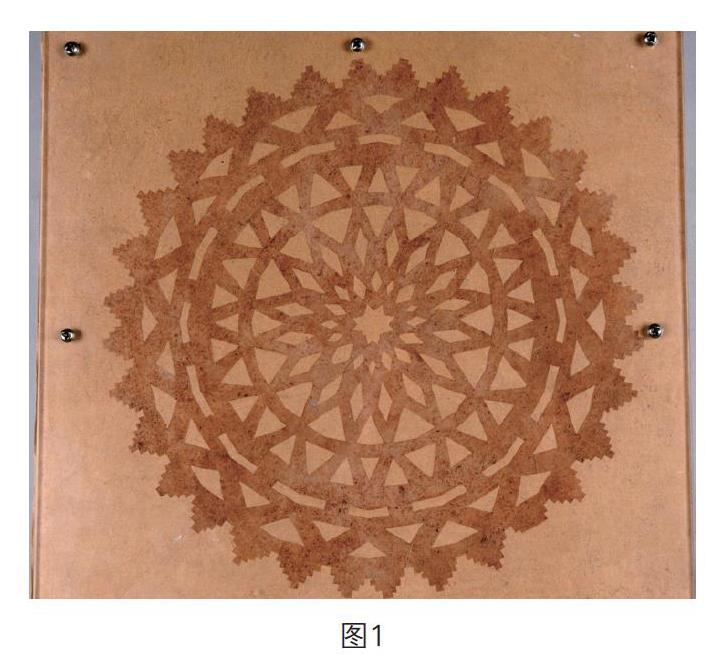

從考古發現來看,吐魯番阿斯塔那墓葬中出土的剪紙數量大,種類多,主要包括紙錢、幾何圖案、團花圖案、花卉米字圖案、人物圖案、菱形、三角形、束腰形、梯形、圓形以及動物圖案等剪紙遺存,時代為南北朝至唐代,展現了1500年前剪紙工匠演繹的千刻不落、萬剪不斷的傳奇。從工藝上看,這些剪紙作品都屬于單色輻射式折疊剪紙,也就是將紙折疊數層之后,根據設計好的圖案剪刻而成。花卉、人物和動物圖案都是在鋸齒形圓內分別剪出。如團花剪紙,考古發現的團花剪紙有兩件保存得非常完好:一件為幾何形團花剪紙(圖1),它是由圓形、菱形、三角形等幾何形紋樣呈放射狀組合而成的團花,粗細疏密的直線、曲線、折線相互交織,最終形成了一朵層層盛開的團花,又像滾滾前行的車輪,象征著財源滾滾,栩栩如生;另外一件為菊花圖案團花剪紙(圖2),保存完好,剪刻方法與幾何形團花剪紙一致。菊花是中國傳統名花,深受人們喜愛。魏晉時期流行贈菊延壽的習俗。《太平御覽》記載魏文帝賜鐘繇秋菊:“謹奉一束,以助彭祖之術。”東晉傅玄《菊賦》云:“服之者長壽,食之者通神。”菊花作為長壽之花、君子之花,時至今日也時常被剪成窗花貼于窗上。

阿斯塔那墓葬出土的動物圖案的剪紙屬對鹿團花剪紙(圖3)與對猴團花剪紙(圖4)最為精彩,雖然這兩個剪紙都已殘缺不全,但是現存的圖案著實精美。它們的時代分別為北朝與隋代。其中,對鹿剪紙由土黃色紙剪成,直徑約10厘米,大部分殘缺,現僅存一段弧形,即三只鹿與一小部分幾何紋內心,可復原為六邊形。每邊上應各立相背的兩只立鹿,鹿尾尖相連,靈動而飄逸。猴形團花剪紙也是土黃色的紙剪成,直徑為26厘米,中心與外圍均有殘存,可以復原。中心為幾何圖案小團花,小團花大部分殘存,其外圍站立成組的立猴,現存兩組四猴。相鄰的兩只猴子相背而立,兩尾相連,均做回頭對視狀,它們的上肢一只高舉做握樹枝狀,一只下垂相握,形象逼真而生動。外繞鋸齒狀圓圈。鹿與猴一直以來都被賦予各種吉祥寓意,如“鹿”諧音為“祿”,指俸祿;“猴”諧音為“侯”,指封侯。民間藝術中常見的吉祥圖案有“馬上封侯”“鶴鹿同春”等。

說到人物圖案剪紙,阿斯塔那墓葬出土的人物圖案的剪紙有兩件保存完好,時代均為唐代。一件為人物圖案剪紙(圖5),這枚剪紙是用書寫衣物疏的紙張剪成,呈圓形,外圍為鋸齒狀,中心為方孔,圍方孔對稱剪出四人,分別站立在方孔的四面,整體看上去像冥幣,剪刻方法與之前提到的團花剪紙一致。另外一枚為連續剪成的七個紙人(圖6),造型非常簡潔。《荊楚歲時記》中記載:“正月七日為人日,以七種菜為羹,剪彩為人或鏤金箔為人,以貼屏風,亦戴之頭鬢。”這里的“剪彩為人”講述的是對節日的慶賀。杜甫《彭衙行》也有“暖湯灌我足,剪紙招吾魂”的詩句,這里的剪紙則用于壓驚。由此推斷剪紙是用于崇信佛教或祭奠鬼神。

吐魯番阿斯塔那墓葬反映出的葬俗與中原地區一致,其中出土的剪紙不僅數量多,而且內容也非常豐富,既有用于純裝飾的剪紙,也有寓意招魂的剪紙,用黃色紙剪刻的剪紙均為陪葬用剪紙,具有一定的宗教及祭祀意義。剪紙藝術雖然源于我國內地,但在吐魯番地區發現,表明這一民間藝術最遲在南北朝時期就傳入西域,并在這里得到長足發展,豐富了西域人民的文化生活。這些剪紙具有很高的藝術價值、歷史價值和研究價值,為研究我國剪紙藝術的起源與發展、剪刻技藝與鏤空技藝的發展以及喪葬文化的演變提供了寶貴的實物資料。這些剪紙是古絲綢之路文化多元交匯的一個反映。研究表明,當代剪紙藝術品與古代剪紙某些元素具有一定延續性,并清晰而深刻地向世人闡明:始終扎根于中華文明沃土的新疆各民族文化是中華文化不可分割的一部分;新疆地區歷來是各民族共同開發建設和擁有的地方,是中華民族共同家園的組成部分。在中國統一多民族國家的輝煌歷程中,新疆各族人民同全國人民一道,共同開發了祖國的錦繡河山、廣袤疆土,共同締造了多元一體的中華民族大家庭,共同創造了悠久的中國歷史、燦爛的中華文化。■

參考文獻

[1]陳競.新疆出土古剪紙研究[J].新疆社會科學,1984(4).

[2]張玉平.敦煌吐魯番出土古代剪紙藝術品研究[D].蘭州:西北師范大學,2014.

[3]張玉平.古絲綢之路出土剪紙功能用途管窺[J].西北美術,2017(1).

[4]王連海.剪紙古俗擷英[J].中國民族博覽,1997(1).

[5]王連海.鏤金作勝傳荊俗 剪彩為人記晉風——唐代剪紙略述[J].裝飾,1998(1).

[6]安尼瓦爾·哈斯木,艾尼瓦爾·艾合買提.吐魯番阿斯塔那墓葬出土剪紙綜述[J].新疆地方志,2010(3).

[7]新疆維吾爾自治區博物館.新疆吐魯番阿斯塔那北區墓葬發掘簡報[J].文物,1960(6).

[8]新疆博物館考古隊.阿斯塔那墓群第二次發掘簡報[J].新疆文物,2000(3-4).