岷縣博物館藏郭堅墨跡考述

后永樂

摘 要:郭堅是民國時期活躍于陜西的一位能征善戰的軍事領袖人物,在他的戎馬生涯中其好學不輟,尤擅書法、詩文。文章回顧了郭堅生平事跡與戎馬生涯,探討了他勇武任俠、果敢有志、率性豪爽的個人性格,并從個人性格入手對他在軍閥混戰之際擁兵割據以“建功立業”的個人抱負、鮮明的個人書法風格的形成進行分析,解析岷縣博物館庋藏的郭堅行書對聯“功蓋三分國,名成八陣圖”的書法風格。同時通過分析跋語內容,指出此跋語雖鈐有魯大昌收藏印,但并非魯大昌親手所書,題跋者當為與郭堅熟識之人,可能為魯大昌的隨身秘書。

關鍵詞:郭堅;書法;考述

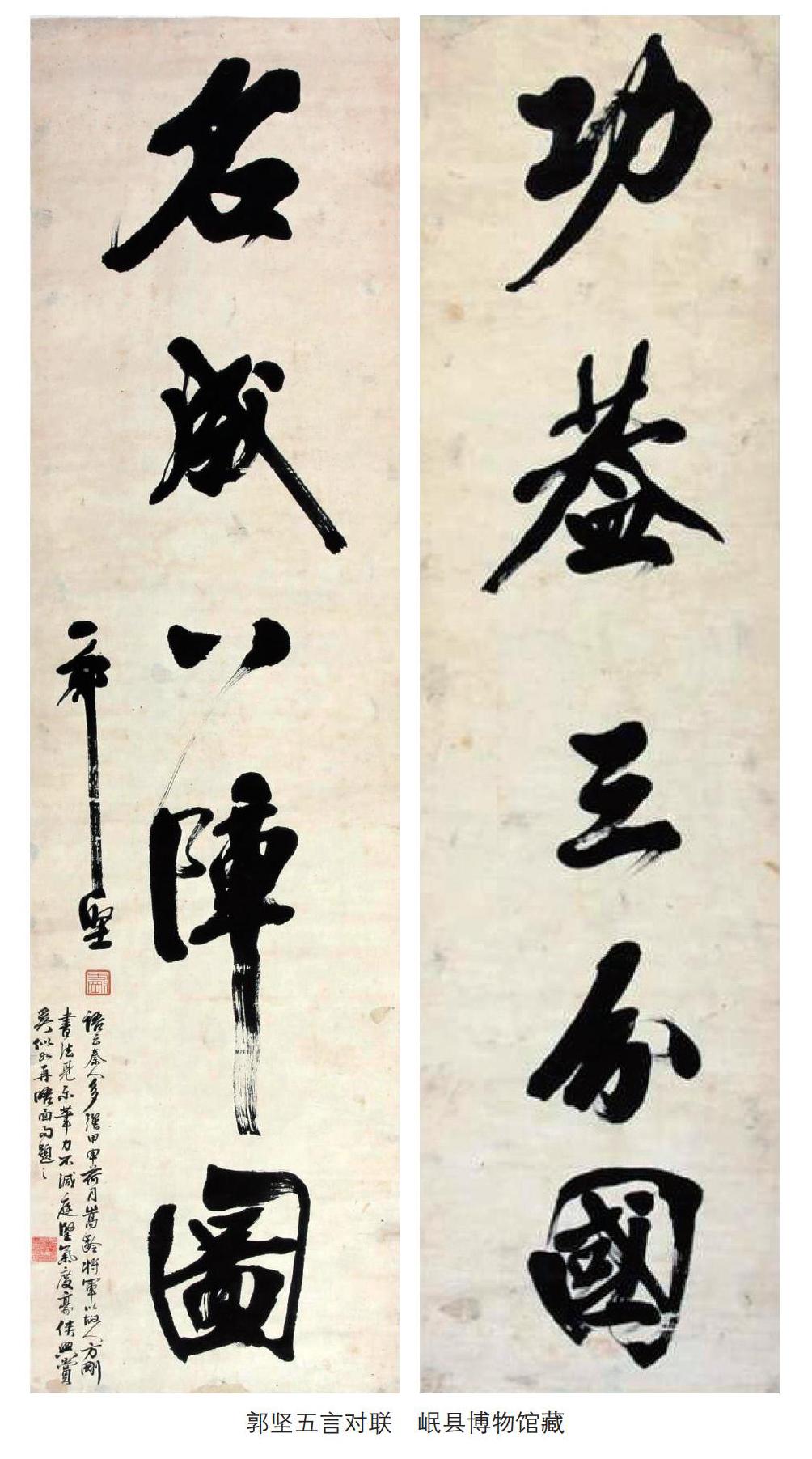

甘肅岷縣古稱岷州,地處“西控青海、南通巴蜀、東去三秦”的交通要道上,明清以來一直是漢、藏、回等各民族商業往來的重要商埠,往來貿易活躍,文化事業也得到長足發展。岷縣博物館藏有一批書畫藝術品,郭堅的五言對聯“功蓋三分國,名成八陣圖”即是其中一例。

郭堅,原名振剛,字方剛,1887年生于陜西省蒲城縣一個貧苦的農民家庭。“郭自幼不事家人生產,侈口好談天下事,性康爽,好結交,不受封建禮教的束縛,豪俠自負,膽識過人,遇一不平事,輒喜以武犯禁,拔刀相助。弱冠時,嘗聞人談,排滿革命,遽起曰:‘此吾人之責也”①。上述郭堅勇武任俠、果敢有志的形象躍然紙上,同時他非常注重實踐鍛煉自己的意志。辛亥革命爆發后,郭堅與好友耿直積極響應陜西新軍起義,星夜奔赴省城參加學生軍與清軍作戰,開始了郭堅的戎馬生涯。

陜西秦隴復漢軍東路招討使陳樹藩在大荔新成立隊伍后,將郭堅招納旗下,郭堅與耿直一同參加戰斗,光復同州,號“馮翊軍”。1914年袁世凱親信陸建章入陜任“剿匪”總司令,排除異己,扼殺革命力量。在護國運動中,陜西掀起了“反袁逐陸”的斗爭,以郭堅為主體的“逐陸”聯軍在戰斗中獲得重大勝利,陳樹藩就任陜西護國軍總司令,宣布陜西獨立,任命郭堅為警備軍統領。

1917年段祺瑞以討伐張勛復辟為名竊取了內閣大權,獨裁行徑暴露無遺,孫中山成立護法軍政府開始了“護法運動”,而陳樹藩在陜西追隨段祺瑞剪除異己、擴張勢力的反動行徑激起了陜西靖國軍和人民的共同反對,靖國軍各部紛紛舉義發難,各方聯絡“反段倒陳”,1918年形成以陜西靖國軍及其來援的川、滇、綏為一方,以及以陜西督軍陳樹藩和來援的直、晉、鄂、甘為另一方的“八省戰陜”局面。在這一段戰事中,郭堅果敢機智,大膽用兵,同時損失也最為嚴重。

1921年直皖戰爭以直系勝利告終,直系閆相文督陜,因郭堅剽悍狡黠、桀驁難馭及后來的蛻變墮落,也有人認為“由于他一貫的‘不自檢束,軍紀松散,禍及百姓,引起馮玉祥的不滿”②,馮玉祥設計于西安西關講武堂誘殺郭堅,殉難時郭堅年僅34歲。

郭堅是一位膽識過人、才能超群的軍事領袖人物,同時在他的戎馬生涯中他孜孜以求、好學不輟。郭堅“能禮賢下士,在他的周圍聚集了相當一部分學識淵博、廣有見識、智謀遠廣的知識分子,其中尚有不少碩彥名儒,如馬凌甫、黨晴梵等,真是英才濟濟,極一時之盛況”③。

郭堅尤善書法、詩文,在鳳翔割據期間,每以明代學者楊繼盛表白堅決反抗奸賊嚴嵩對其迫害的對聯“鐵肩擔道義,辣手著文章”勉勵自己。岐山縣博物館現存有郭堅的一幅對聯,內容為“春雨新龍角,秋風振鳳毛”,直抒自己不懈斗爭的頑強意志,也透露出他的率性豪爽。他的詩作“禾黍高低舊戰場,眼中風物盡悲涼,秦山渭水應如昨,漫擬章邯作雍王。”反映出他在風云亂世之中亦盤算著割據稱王的美夢。在內容上這些詩作和書法作品與岷縣博物館館藏五言對聯“功蓋三分國,名成八陣圖”的共通之處是均直白地道出郭堅在軍閥混戰之際擁兵割據、稱雄稱霸以“建功立業”的心理。

岷縣博物館館藏郭堅的這幅作品縱145厘米,橫40厘米。聯語為行書“功蓋三分國,名成八陣圖”,出自杜甫詩作《八陣圖》,詩中用這兩句贊頌了諸葛亮的豐功偉績,郭堅襲用詩句表白自己建立卓越功勛的心跡。下聯左中下方行草題署“郭堅”,“郭”字右豎承其一貫的長拖下拉風格,與“堅”形成連筆。款后鈐“方剛”朱文印一方。下聯有跋語“語云秦人多強,甲申荷月嵩齡將軍以故人方剛書法見示,筆力不減庭堅,氣度豪俠興賞奚!似如再晤面而題之”。下欽“積石山房所藏經籍金石書畫記”收藏印。

聯語用墨較濃重,行筆疾徐有致,運筆軌跡非常清楚,濃枯相宜,虛實相生。濃墨處仍可清晰見出行筆線條,淡墨處筆痕畢現。字多藏鋒起筆,運筆蒼勁有力,酣暢淋漓,字的末筆稍稍帶出,使全聯氣脈貫通。論者認為郭堅師法黃山谷,臨摹極相似,縱觀這幅對聯一如黃庭堅的書法,中宮緊收,筆觸從中向外輻射,但似乎少了一份黃書的恣肆縱橫和欹側新奇。

考其跋語,“甲申荷月”為1944年6月,“嵩齡”即20世紀30年代盤踞岷州一代的軍閥魯大昌表字,其人生于1889年,號積石山人,甘肅臨夏黃泥灣魯家村人。清朝末年即開始了他的戎馬生涯,魯大昌于1930年輾轉四川來到岷縣,“至1931年已占據隴中、隴南14縣,擁兵萬余,當時國民政府軍政部給魯部以新編14師番號。1935年和1936年魯大昌兩度受命阻擊長征途經岷縣的紅軍……1937年底新編14師改編為中央陸軍165師,開赴慶陽西峰鎮整訓,準備開赴抗日戰場”①。1938年魯大昌黯然離開慶陽165師部來到了蘭州,掛了個第八戰區東路總指揮的空銜,賦閑在蘭州家中讀書交友、侍弄花草。這時他竭力想把自己打造成文人墨客,并與隴上名流水梓先生等往來,也曾資助路過蘭州去敦煌臨摹壁畫的國畫大師張大千先生。

跋語后雖鈐有魯大昌收藏印“積石山房所藏經籍金石書畫記”,但從跋語“嵩齡將軍以故人方剛書法見示”等語來看,跋語并非以魯大昌嵩齡的口吻書寫,而是以書跋者自己的口吻述寫,可見跋語本身并不是魯大昌親手所書。以故人相稱可見跋文作者與郭堅熟識,題跋者表達了自己對故人書法與豪俠性格的高度贊賞,流露出對故人的思念之情。岷縣博物館庋藏魯大昌收藏的大量書法作品其題跋書法風格與此相同,實出自這位與郭堅熟識之人,極有可能是郭堅的老鄉陜西人,且該類書畫題跋跨越十多年,其身份理應為長期隨從魯大昌的貼身秘書。因此并非如李璘先生《閑齋漫語》中所言“(魯大昌)在所收藏書畫珍品的大量個人題跋中,盡顯書法風采”。其實這些所謂“個人題跋”并非魯大昌親手所書,但魯大昌其人在岷重教興學、附庸風雅,誠如李璘先生所言“粗而不俗,武而不莽,喜好書畫”倒是不假。■