海南地域色彩的精神性表現

張斌華

【摘要】本文試圖通過地域性的作品來分析畫家運用色彩對原始形象的趣味提取,以及對地域人文精神的深刻思考。其色彩不僅僅是作為本體價值而存在,而且具有一定的性格傾向,通過不同形式的組合賦予畫面形象一種特定地域所具有的精神內涵。

【關鍵詞】色彩;地域性;精神內涵

畫面色彩的組織方式是藝術家必須掌握的規律,色彩組織對創作意境的營造和作品趣味的形成起著至關重要的作用,因此,藝術家對某個特定地域題材色彩進行表現時往往需要仔細地觀察、思考、體會該地域的風土人情和精神風貌,挖掘其中的精神內涵,才能以富有精神性的色彩傳達地域特定的精神。

很多時候,大眾對色彩運用都有一個約定成俗的看法,就是畫面色彩要漂亮、好看,讓人賞心悅目。這是普通人的追求和審美觀點,這種審美傾向沒有錯,但一實踐就會容易偏向平庸的風格。在各屆展覽中,大多數作品明顯地呈現這一審美傾向。這些作品從油畫技法、構圖樣式和色彩的唯美層面上看,也確實達到了一定的高度,但從反映社會生活的深度和特定的某個地域的人文內涵的層面看,還是有所欠缺。雖然大家都在加強,還是無法完全擺脫平庸傾向,容易跟風,看重的仍然是色彩本身的“美”,而沒有反映出特定地域社會生活的“真”。證明大家對特定地域社會生活所具有的精神實質把握得還不夠。比如,表現海南的作品,一方面大家都非常關注海南植被的茂盛這一特征,但往往又無法很好地利用色彩表達出熱帶植被瘋長的狂野,對客觀事物的靈性缺乏關注。由此可見,色彩需要表達的精神是我們創作中所需要研究的核心問題。因此,本文以南方畫派中幾位對這一命題進行過探索的畫家的作品為例,解讀海南地域色彩的熱烈與神秘,以及創作者對原生態民俗的生活氣息和藝術形象的精神性表達,進而引發對這一問題更廣泛的關注和探究。

一、紅色的詩意性

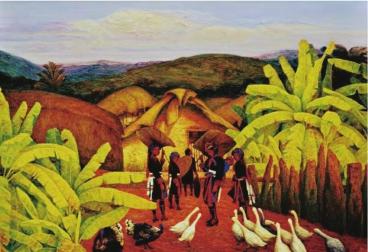

南方畫派畫家里必須要提到王銳,他在有關海南風景的表現上有自己非常獨到的見解。他的作品總是能帶人進入一種南方風情的詩意境界。王銳的油畫作品都是著力于表現地方的黎族景物,但細細品味卻很詩意,他筆下的風景在色彩上或多或少地注入了家鄉特有的黎族風情,以及優美、平和悠閑自得的詩意情調,每一幅作品都有他對家鄉的深刻感悟和全新的創作意識。他的作品《三月踏歌》(圖1)整個地面和人物的色彩以熱烈的紅色為基調,左右兩旁是金燦燦的芭蕉樹和墻面,色彩對比強烈。畫面描繪了一種非常輕松、快樂、悠閑的生活場景,他們結伴勞作,手里都拿著各種遮陽的工具,但人物的動態非常輕盈,好像能聽到他們的歡聲笑語,透露出人們對美好生活的滿足和對家鄉的熱愛,整個色彩讓人感覺到紅色的熱烈和純樸的民族風情。王銳大多數作品的色彩都非常豐富,有意加強色彩的純度對比,觀者可以強烈地感受到一種色彩濃郁、悶熱暈眩之感,仿佛置身于海南的熱帶氣候之中。作品《暖陽》(圖2)中,陽光下的房子和地面畫均以強烈的暖調處理,把熱帶氣候的悶熱感有力地凸顯了出來,而生長在周邊的樹木卻又是那么的郁郁蔥蔥,充滿了生機。在房子前晾衣服的女主人開始了她一天的勞作。作者把紅色控制在一定的色調里,把人物和樹木等都作了平面化處理,使畫面的光感更加強烈和整體。整幅畫面的紅色充滿了對生活的熱情和對未來美好日子的向往。可知,海南的黎家人都是生活在這樣熾熱的環境下,對美好生活充滿期許。這幅作品恰恰就是當地人們生活環境的一個縮影。

從形式上看,王銳的作品具有一定的裝飾趣味,從他的作品中可以感覺到光充斥著畫面的每一個角落,經常在一些不起眼的地方,看到強烈的光點,色彩強烈,詩意十足。王銳在生活環境和畫面的處理上與高更似乎有幾分相似之處,高更為了創作長期生活在塔希提島,與當地人生活在一起,感受純粹的熱帶風情。在畫作的處理上,他們都是把畫面概括成單純的幾種色彩,平面化處理和粗獷的用筆,與當地的風土人情很好地結合在一起,將當地人們的純樸、憨厚、大方的生活形象鮮明地表達了出來。從以上可以清晰地知道,王銳的油畫作品不只是營造一種詩意性的氛圍,同時還折射出畫家對人生、對當地人文的哲學思考,深刻地表露出畫家的人生態度,充滿著畫家對海南黎族神秘故事的無窮追問。

二、灰色的人文性

灰色調在畫面中的色彩層次非常豐富,在色彩對比上相對比較柔和,從而使物體罩上了一層朦朧的美。南方畫派的張冬峰、陳宜明等畫家在寫生中就擅長用灰色表達柔和的光感。張冬峰的畫面充滿了柔和色彩的唯美意境,他用自己的作品表達了內心對景物美的傳遞,對美好生活的憧憬。2013年,張冬峰在海口紅樹林創作《潮水紅樹林》(圖3)時,運用灰色把整幅畫面的光感處理得尤為微妙,此時海水正處于平靜期,沒有多大的波動,他運用色彩的弱對比,大面積的灰色調來處理畫面,非常豐富且統一,將紅樹林安靜的意境很好地表達了出來。粗看下,他畫的天空和水的色彩接近平涂、簡練至極。其實不然,天空的色彩變化非常微妙,把水面上的薄霧和充滿水氣的天空表現得淋漓盡致。通過樹上淡淡的灰綠和水中的倒影,將紅樹林的生氣與畫面的空間處理得柔和與深遠,似乎有風在水面上輕輕吹過蕩起一絲波瀾,同時他很好地利用水面上的小亮點,疏密有致地排列著,讓畫面增加了一絲動感,我們似乎能聆聽到大海的呼喚。蘇旅在《一個人的風景》中寫道,“冬峰化腐朽為神奇,把一個司空見慣的平凡小水潭蒙上了一層神秘的光環,達到了很高的藝術造詣”①。

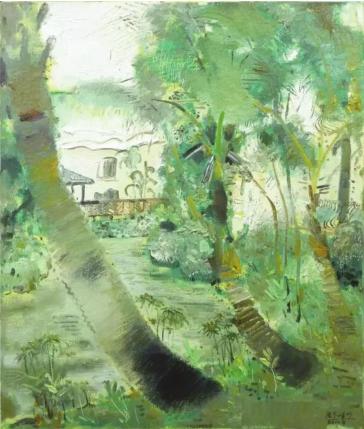

一張好作品的形成往往是在千差萬別的景色中尋找到一點與藝術家心靈相通的東西匯成一種藝術的美;或者說是畫家從自然景色中提煉出了有意味的形象,作者才能創作出具有某種特定地域的精神性的作品。張冬峰在作品《有椰樹的風景》(圖4)中,以明度較高的綠灰色為主,整個色彩都是透亮的,植物之間好像都在相互謙讓,和平共處。畫者在作品中巧妙地運用了一點暖黃色,把樹木與樹木之間、樹木與亭子之間的各種空間都區分得恰到好處,畫面非常和諧。把海南舒適的氣候表現得淋漓盡致,給觀者帶來一種柔和美的陶醉和初戀般的視覺享受。正如阿恩海姆所說:“想象力是不可或缺的,因為藝術題材本身,不能提供一個表現自身的形象。形象是由人創造的。”②很好地詮釋了畫家把客觀對象綜合地看成了畫面中的一個形,并沒有刻意地去追求外表的真實,更多地反映出創作者對椰樹堅韌不拔的精神性的思考。

三、藍色的魔術性

高更說:“色彩是思想的結果,而不是觀察的結果。”③因此,許多畫家都十分擅長運用主觀色彩制造畫面的神秘氛圍,南方畫派的黃菁和陳和西等即是其中的代表,他們或是在畫面中加強色彩的純度對比,或是減弱色彩的明度反差,或是提純畫面中的一兩種顏色。黃菁在制造畫面氛圍和表達對客觀對象的精神內涵方面,可謂是獨樹一幟。在寫生中,他要表現一個特定的建筑場景,首先他挖掘的就是客觀對象的主題,把最強烈的色彩對比運用在建筑的主體上,對外部環境的色彩作弱化的處理,使畫面看起來更加緊湊、明確,特點更加鮮明。將描繪對象的滄桑歷史感很好地表達了出來,并永遠地定格在畫作里。他在海南創作了一系列作品,在色彩的明度和純度的運用上,對比都是非常強烈,畫面中經常出現很純的藍色,大面積的灰色。這種創作手法讓觀者感覺到世間萬物有太多未知的東西,變化萬千,神秘莫測。他的作品《漁港》(圖5)把色彩的純度分布在畫面的幾個點,把背景的所有色彩都弱化,簡化成為有意味的圖形,故意減弱背景的立體空間和色彩強度,為了更好地凸顯海邊漁船的形狀和質感,進一步營造出漁船與大海之間的神秘感。畫家有意識地加強藍色、黃色、紅色和黑色的對比,拋棄了傳統的光色規律,加強了畫面的圖形感。在顏色的純度上,畫面中幾塊不同大小、不同空間的藍色對比,使得畫面空間顯得格外深遠。畫面仿佛訴說著漁民人家辛勤勞作過后回歸的安寧,以及當地人們主要是靠漁船作為謀生工具的生活現狀。正如黃菁所說:“到了一個地方,最重要的是能體會出那個地方的特有的氛圍和氣息,并且能夠把自己的所思所想對應上這一方水土的靈魂,那畫出來的作品才會具有自己的靈性。”

黃菁處理畫面的表現手法多樣,每幅作品都會讓人看到一些意想不到的效果,非常注意保留畫面上的一種偶然性的存在,盡量讓色彩在畫布上盡情地流淌,慢慢地尋找出那個與客觀對象相吻合的味道,他的作品更多地傾向抽象化和符號化,把景物形象都進一步內心化,超越了自然物象的屬性,是一種對自然物象的靈性追問。正如雷務武在《談畫論品》中所說:“黃菁更喜歡在自然中去思考色彩藝術設計的意義和色彩審美表現的價值。而這種思考絕不僅僅只是一種自然的直覺思維,還是一種形而上的藝術的理性思維,并通過這種幽邃和穎悟綜合思維去實現藝術本體中的理想與現實的交融。”④

海南地處我國最南端的一個島嶼,四面環海,與內地遙遙相望,交通上極為不便,經濟上相對較為落后,想要出島寫生也極其困難。因此,大部分當地畫家都是長期生活在一個相對封閉的地方,在風景寫生方面缺乏較高的學術指引。要想充分表現海南的地域特色,還需要我們更深入地去探究當地的一些民俗活動和傳統文化的本質內涵,自信而睿智地去感悟海南的地域形象,用作者的思想感情有效地傳達地方特色的神秘之處。這樣才能創作出更多具有當地原始生命力和深層次文化內涵的精神性的作品來訴說海南的獨特風貌。正如楊飛云在2018年的油畫寫生研究作品展的序言里所說:“作品如何才能更吸引人?靠兩部分,一是畫面顯示出來的外在部分,即畫面完成后表達出來的形狀、色彩、構圖等;二是畫面背后作者的情感、精神、投入狀態以及要表達的意境等。只有內涵與表現部分相互吻合才能使人感動。”⑤我想這也是對運用色彩表現作品精神性的重要意義的最好詮釋。

注釋:

①蘇旅:《一個人的風景》,廣西師范大學出版社,2014,第162頁。

②魯道夫·阿恩海姆:《藝術與視知覺》,四川人民出版社,1998,第169頁。

③高更:《高更》,法國國家博物館,1989,第82頁。

④雷務武:《談畫論品》,《藝術探索》2016年第1期,第128頁。

⑤楊飛云2018年河北邢臺古村落寫生作品展的自述。