古人的芳香戰“疫”智慧

2020-02-20 04:37:05韓玉亭米宗

齊魯周刊

2020年3期

韓玉亭 米宗

山東慧通香業生產的祛疫避瘟香,采用了蒼術、艾葉、黃柏、菖蒲、白芷、檀香、沉香、甘草等18味藥材巧妙配伍,可化濕辟穢、防瘟疫等。

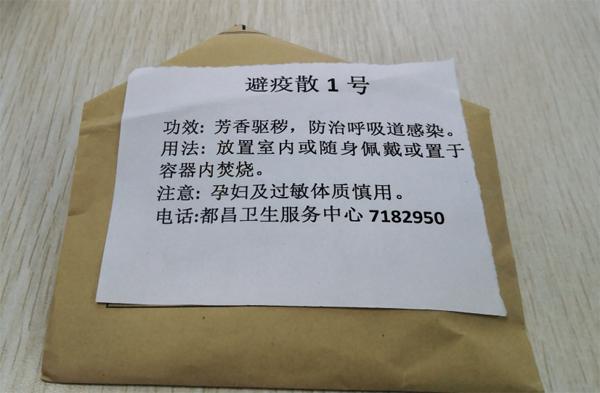

昌邑市人民醫院都昌社區衛生服務中心在“辟瘟丹”基礎上制作了“避疫散1號”中藥煙熏劑方。

“凡瘟疫之流行,皆有穢惡之氣。”

古人對香草的鐘愛,除了自喻高潔外,更接地氣的是給空氣消毒。《本草拾遺》曰:“燒去惡氣,除病疫。”香者,天地之正氣也,故能辟惡而殺毒。疫癥源于穢氣,預防疫癥需扶正祛邪、芳香辟穢。

我國先民很早就懂得焚燒艾葉、菖蒲等來驅疫避穢,古人用芳香療法來醫治疾病,絕大多數是采用熏蒸法。每年端午節熏燃各種香料植物來殺滅越冬后的各種病菌以減少夏季的疾病一直流傳至今。據秦代出土的竹簡記載,凡來秦國入城的賓客入城時,其乘車和馬具要經過火燎煙熏以消毒防疫。

根據《中國疫病史鑒》,從西漢到清末,中國至少發生過321次大型瘟疫。《黃帝內經》《溫病條辯》《千金方》《傷寒論》等都有用熏香來防治瘟疫的記載。《太平圣惠方》記錄了多種香療防疫的方法。馬王堆漢墓中出土的文物中,就有多個裝有辛夷、花椒、佩蘭等香藥的香囊、熏爐、香枕,可見當時的人們用香藥來清潔環境、防治疾病已經成為一種習俗。

新冠肺炎是急性呼吸系統疾病,中醫認為應屬“溫病”“瘟疫”范疇,歷史上即以焚香熏煙、香藥嗅鼻、佩戴香囊、穴位敷香等“空氣消毒法”來防治。

李時珍在《本草綱目》介紹,在疫氣流行時,房內可用蒼術、艾葉、丁香等藥熏煙。……

登錄APP查看全文