溫馨芬郁 與古為徒

顏詠梅

作為海派代表人物,謝稚柳繪畫有著自身獨特的藝術風格。謝稚柳(1910-1997),原名稚,字稚柳,晚號壯暮翁,齋名魚飲溪堂、杜齋、煙江樓、苦篁齋、壯暮堂等,江蘇常州人。謝稚柳早年從錢名山學畫,后傾心于陳洪綬畫風,但南北兩大畫派在他筆下沒有截然分開,對北方畫派去其尖利,取其溫婉可親,對南方畫派去其流簡,取其平淡天真,在他的畫筆下,兩大派天衣無縫演變成了自己的風格,沒有一種截然不同的分期。當代著名評論家徐建融在謝稚柳《古代書畫研究十論》的《緒言》中說:“謝先生是當代藝壇罕見的集書畫家、鑒定家、史論家于一身的一位藝術大師。但與一般的書畫家,鑒定家、史論家不同,他不是單純地為書畫而書畫、為鑒定而鑒定、為史論而史論,而是無意而有機地把三者熔于一爐。”

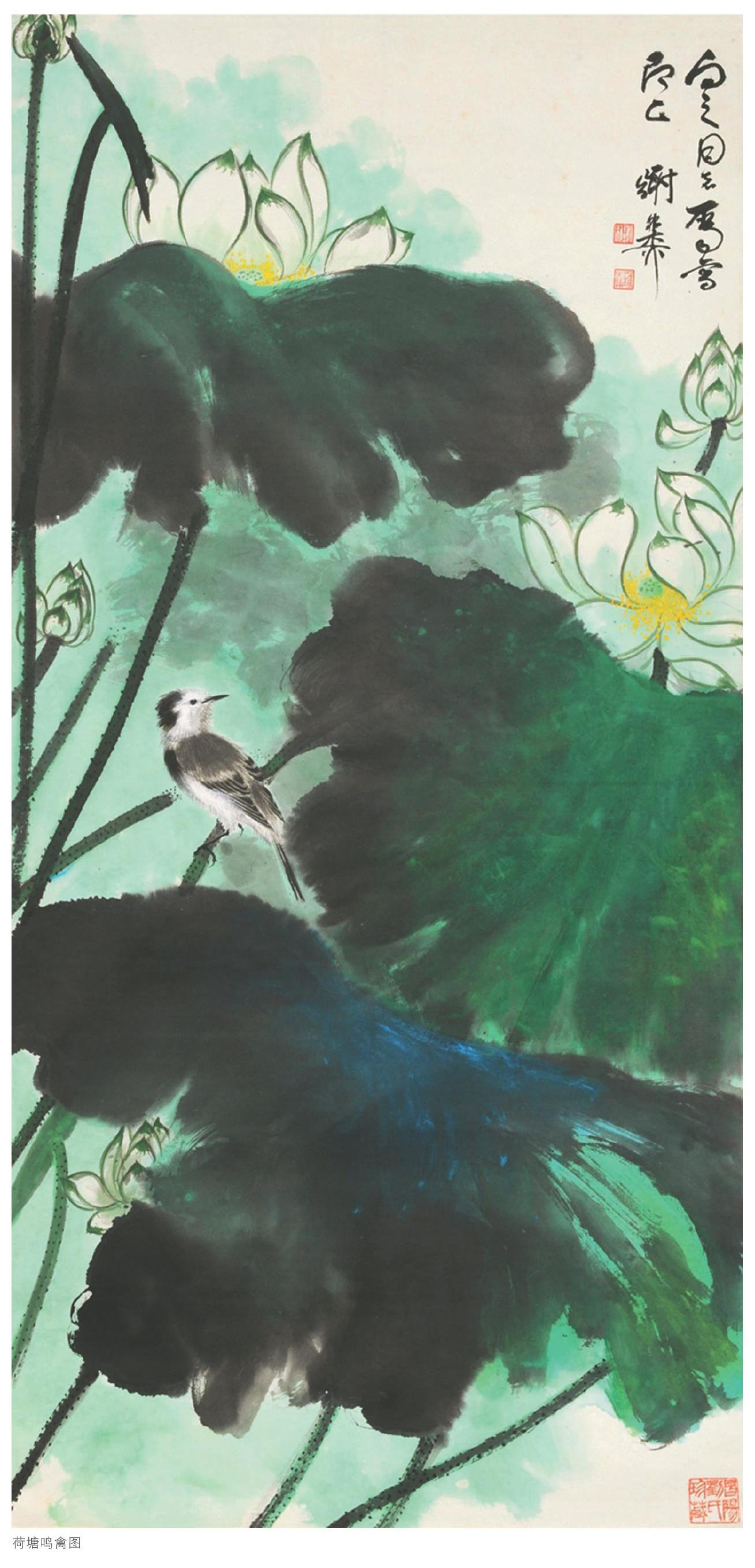

一、《荷塘鳴禽圖》賞析

1藝術賞析

《荷塘鳴禽圖》,畫心高98.3、寬47.2厘米,現藏于濟南市博物館。

釋文:向之同志屬寫即正,謝稚柳。

印:“謝稚”“稚柳”“昌陽劉氏珍藏”。

此畫筆法布局疏密有致,畫中荷花與荷葉幾乎充滿了整幅畫面,畫面上、下均有大小不同的留白,使整幅作品通透清幽。大片的荷葉用寫意沒骨法,墨色濃重,形態各異,栩栩如生。畫面上方小片荷葉打著卷兒,下面兩片荷葉寬大重疊,且向右側傾斜。荷花被視為高潔人格的象征物,荷與生俱來的清雅氣質契合了畫家所追求的“詩意”的畫境,在他的畫中,即可見“溫馨芬郁,隱逸絕塵”等多層含義,也是他情懷與精神風貌在眾作品中的流露。潑墨法畫出大塊荷葉,水墨淋漓,干濕互用,荷桿的穿插,荷花的分布,與水鳥的點綴,尤其是“以書入畫”和他的“落墨法”,開辟了繪畫的又一新領域,更加為畫面增添了一份生趣。朵朵荷花從荷葉中時隱時現,互有顧盼,或含苞待放,或剛剛生出幾瓣,潔白而素雅,花瓣用工筆畫法勾勒,每朵的朝向形態各具姿態,然后用淡石綠從花蕊處向外拱染,再用藤黃點出花蕊。荷桿上站著那只鹡鸰鳥像是發現了什么……正在回首凝視,此鳥畫法,與荷花同樣兼工帶寫,用濃淡不同的墨色勾勒,再用淡墨分染,進而深入刻畫,畫出羽毛的細節,而后把鳥的頭部、背部罩染施色,突出鳥的羽毛質感,將鳥的眼睛、爪子細節部分描繪,鳥的尾部巧妙地處理被荷葉略有遮掩,增添了畫面的層次與視覺的遞進感。最后整幅畫面用石綠、石青,略加淡墨進行渲染,使原本較為沉悶的重墨頓感清透豐富,安靜而樸素,香遠益清。

2“落墨法”源與流

謝稚柳的花鳥畫在上世紀40年代有著自己的風格。作為有著獨特藝術思想的謝稚柳,以“落墨法”創作花鳥作品,是謝稚柳的開創。他先用墨畫出關鍵部分,然后再根據畫面的情況,在墨色較濃重的部位敷以瑰麗的色彩,連勾帶染,粗細相兼,濃淡并施,形成蒼茫厚重、墨彩如意的藝術效果,又有著滋潤生動、姿色迷離的景象。使他的花鳥畫別開生面,突出了畫面的表現力。又將此施之于山水畫創作,別開新境,豐富了傳統繪畫的表現手法。謝稚柳的書畫藝術的不斷提升,又與他和許多書畫名家的藝術交流密切相關。他曾和張大千、徐悲鴻、于非闇、方介堪同游雁蕩,以后還應徐悲鴻之約,與張大千同游桂林。以此師法自然,開闊胸襟,從大自然中吸取養分,和同道中人在交流切磋中得到啟發,不斷完善自己的藝術實踐。尤其是1942年應張大千之邀,赴敦煌考察后,眼界更為開闊,使其畫風為之一變,去其纖細,又增加了博雅中和之風。

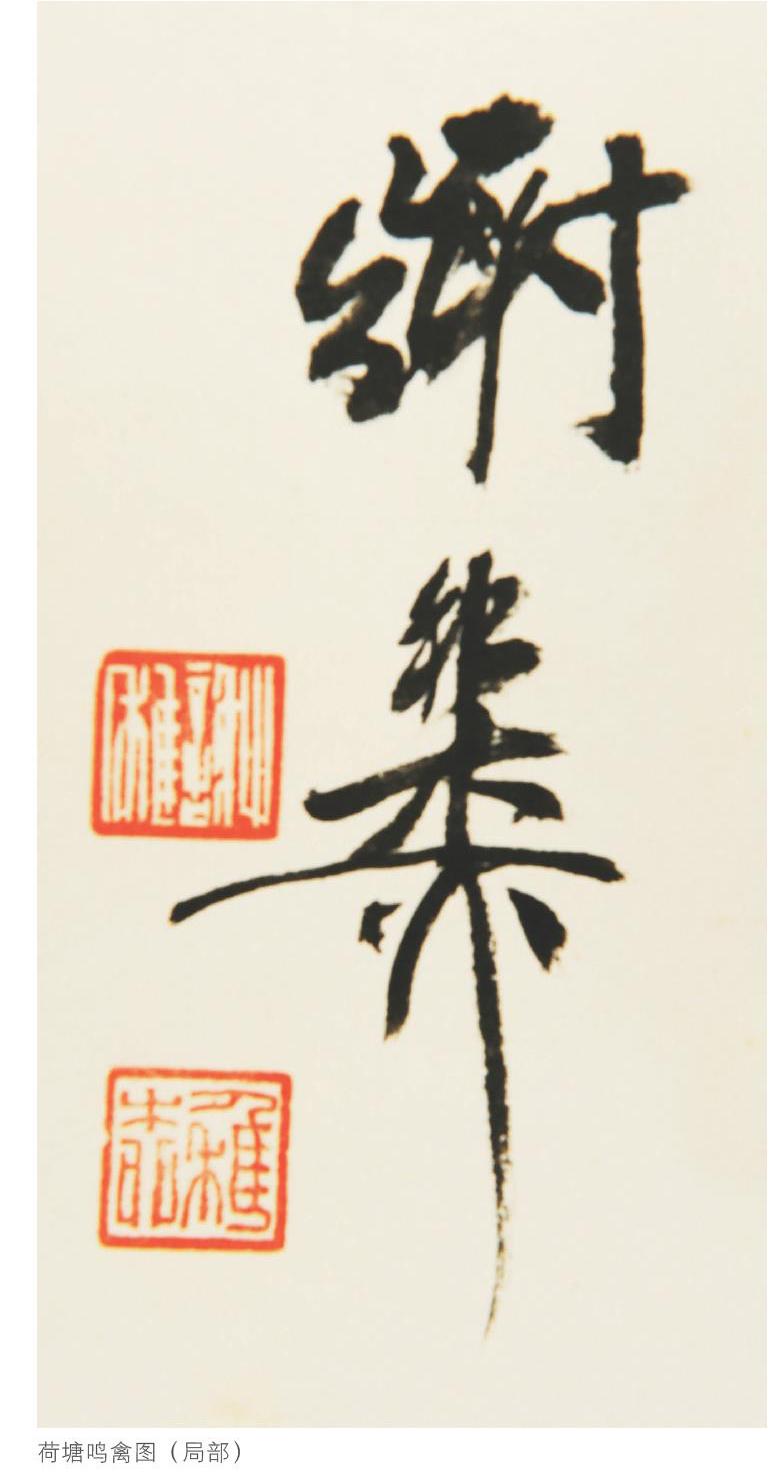

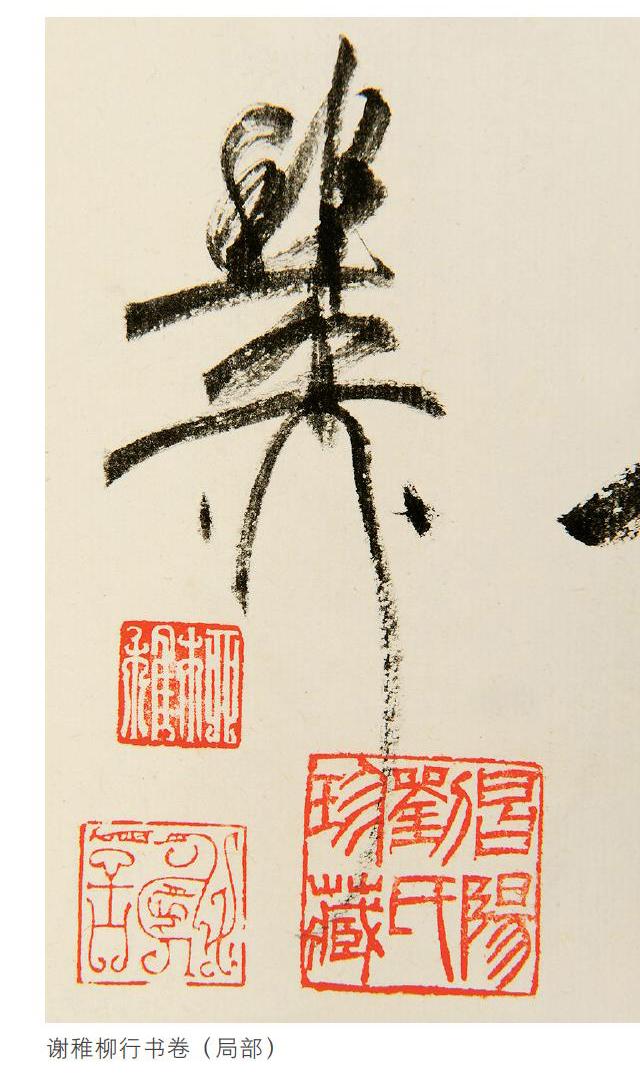

二、《謝稚柳行書卷》賞析

1藝術賞析

《謝稚柳行書卷》,畫心高34.8、寬135.8厘米,現藏于濟南市博物館。

釋文:十年不過西湖路,霧散樓臺樹色新。依舊湖山飫眼碧,強支腰腳為登臨。回黃轉綠意匆忙,飫眼嬌紅雨一場。不為春歸悔輕別,秋叢倚仗賞嚴霜。游西湖二詩,己未夏日,稚柳。

印:稚柳、謝(鳥蟲篆)、昌陽劉氏珍藏。

1978年初冬,西泠印社在“文化大革命”結束后,首次舉辦全國書畫家、篆刻家雅集活動。謝稚柳、陳佩秋夫婦也應邀參加,并在杭州居留十日,其間遇到老友啟功,劫后重逢,如同隔世。某日,謝、啟二人在謝稚柳的弟子勞繼雄陪同下游覽西湖,回首往事,備生感慨。后游至殘橋附近時遇雨,謝稚柳即口占七絕二首紀此游事。

濟南市博物館藏此作,為1979年夏日所書,章法布局疏密有致,用筆靈動飄逸,墨色濃淡互融,氣格古穆,有行云流水般的美感,賞心悅目。整幅作品自然的分成四段,這樣處理避免每行雷同而少變化之嫌,又強化了整幅作品的節奏韻律之美。“十年不過西湖路”一行,“十年”“西湖路”兩組用筆牽連,中間二字未連綿。“霧散樓臺樹”頓挑疾澀,緊密相連,從而形成節奏變化。“色新依舊”后二字連綿,“湖山飫眼”四字連綿有致,行筆輕如神仙起居,散淡飄逸,與前面三行形成明顯的疏密變化。后面幾行看似字字獨立,少了一些連綿筆意,“悔輕別秋”一行及后面一行,又有連帶,這樣在章法上與前面幾行有所呼應,整幅作品章法統一,又有虛實呼應。“悔”“叢”“霜”三字的枯筆處理十分精彩,與前面“湖山飫眼”四字,還有“強”“腳為”等字,墨色較淡的幾個字呼應有致,使整幅作品氣脈頓感暢達,大開大合,奔放縱逸。筆法精妙,提按使轉,虛實相間。一幅好的書法作品應首先在線條質量上見功夫,墨色與氣息也是極為重要。謝稚柳在此幅作品中體現的非常完美。重墨處若枯木老藤,細筆游絲處又如早春柳枝。風格是藝術成熟的標志,也是藝術追求的至高境界。在謝稚柳書法中最能體現他書法高度的即是他的草書,草書作為書法門類中的一支奇葩,重審美的一大特征是由筆畫的縈繞與連綿而生發的流動之美。謝稚柳的行草書看上去是不小心去安排,其實是一任自然,一揮而就,隨性而揮灑,他汲取各類藝術之精華加以自養,又注入到自身人格的血脈中。

2.師法晉唐,自成一家

謝稚柳早年師法陳洪綬,但從上世紀40年代后期,他的書法已開始漸變。尤其是他從50年代開始,以敏銳的眼光,卓越的見解,在古代書法研究上成果卓著。經他的研究,確認了柳公權《蒙詔帖》是珍品,將過去的假案徹底推翻;發現了王羲之《上虞帖》唐摹本;確認《論書帖》和《小草千文》為懷素真跡。1962年,他與張珩、劉九庵組成的中國書畫鑒定三人小組到遼寧省博物館巡鑒書畫,他目睹了《古詩四帖》原作,此帖是否為張旭所書一直是學術界和文物界爭執不休的懸案。謝稚柳仔細而切實地體察了其帖用筆的風格,研究其淵源,明確地指出了張旭草書“筆端逆折、鋒正勢圓”的用筆特點,以其書法本身的書寫情性為出發點,以草書的衍變歷史規律為證據,對這件作品進行了本質性的辯證析解和研究,從而強有力地廓清了《古詩四帖》在藝術上應有的不朽價值和崇高地位。謝稚柳也由此深深地被張旭的草書藝術所吸引,堅定了他探索草書藝術的意志。這正好與他的花鳥、山水畫風的日趨厚重、氣度日益博大而相輔相成。形成了秀逸之中見沉雄的獨特風格,愈老愈妙,自成一家。葉飛則認為謝稚柳其行草書最感人的是其韻律美,以作畫之理融入書中,不矯揉造作,一任自然而至“氣韻生動”。他將靈性與法度完美的統一,使法度活化,將傳統的積淀充分發揮出來。因而,面對著謝稚柳的書法,總有鷹擊長空的舒展和龍騰滄海的氣勢,大氣磅礴而又耐人尋味,呈露出天然造化、揮江自如的律動之韻。

三、劉香芝與“昌陽劉氏珍藏”

正如大家所見,濟南市博物館兩幅謝稚柳藏品中都蓋有:“昌陽劉氏收藏”印,此印即為劉香芝藏書畫印。昌陽,即萊陽境內的昌陽古城。劉香芝是一位1933年加入中國共產黨的革命前輩,早年他在故鄉以教書為掩護,從事革命活動。“七七”事變后,參加八路軍,歷經抗日戰爭、解放戰爭和抗美援朝,獻身于中國人民解放的偉大事業。劉香芝酷愛書畫藝術,熱心祖國文化遺產的保護。多年來,他堅持艱苦樸素的作風,工作之余,懷著對祖國優秀文化遺產的極端熱忱,孜孜以求,致力于歷代名人書畫的鑒藏,遇有名跡,不惜節衣縮食購求,所獲漸豐。1988年11月,劉香芝把珍藏的120件書畫,捐贈給濟南市博物館,所捐作品都蓋有“昌陽劉氏收藏”印。

余論

謝稚柳的書畫藝術,無論是山水、花鳥,還是人物,設色溫雅,用筆靈秀,曲盡其妙。晚年作畫用色用墨淋漓明暢,縱筆放達,墨彩交融。他的行草書,氣韻靈動,俊逸流美,尤其到了晚年,可謂人書俱老,書法線條質感豐厚,氣象萬千,縱恣飄逸而不失厚重。他把自己的豪邁、豁達的生命本色傾注于筆端,使人感到他的確是在用生命作畫。在長達70余年的藝術生涯中,孜孜不倦,幾十年如一日,留下了豐富的著述和書畫作品。而中國近代書畫史上,能集繪畫、書法、鑒藏、史論、詩詞于一身又融會貫通的大家,寥寥無幾,他以先天的才情、氣質,以及后天的勤奮與學養,成為現代海派的一位大家。書畫大師陸儼少曾經說過:“像謝先生這樣的人物,歷史上幾百年也出不了一個。”

(責任編輯:李紅娟)

圖片攝影:孫忠梁