衛天霖油畫藝術的傳播及其市場狀況

洪繼昱

一、衛天霖生平及其藝術特色

衛天霖作為我國油畫事業的先驅者之一,在留日歸國后發展了印象主義繪畫,并倡導油畫本土化。袁運甫曾評價其“堅定地站在發揚優秀的民族藝術的立場上,以寬宏而又敏銳的膽識,適應著時代的發展,勇敢地面對西方藝術的挑戰,舍偽取真,以建立新的獨具現代東方特色的藝術風范為己任。”①

衛天霖,字雨三,1898年8月22日生于山西省汾陽縣。汾陽城鄉民間藝術興盛,衛天霖自幼在充滿民間藝術色彩的環境中成長,潛移默化中對中國傳統文化和民間藝術有了濃郁的感情和深刻的認識。衛天霖出身書香世家,他的父親和舅父是汾陽著名文人,衛天霖自幼便樹立了“君子以自強不息”的信念。1920年衛天霖考取公費赴日本求學,師承日本油畫家藤島武二。藤島曾赴法國、意大利留學,風格受印象派影響,致力于探索中西方繪畫的關聯性。6年后,衛天霖以突出的成績被列為東京國立藝術大學學員中的“首席畫家”,質樸又不失凝重的繪畫風格同中國的其他油畫家截然不同。

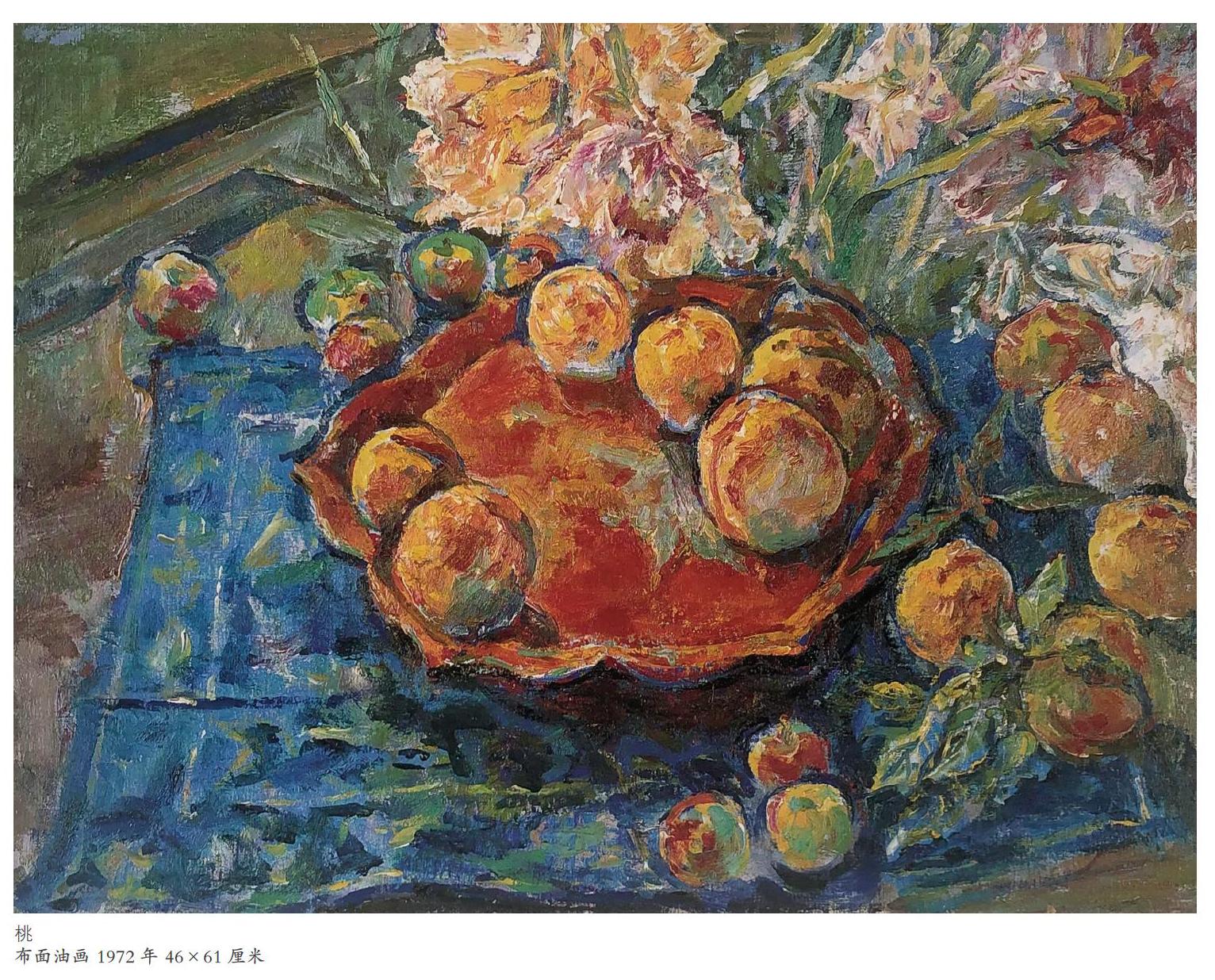

在20世紀50年代文藝向蘇聯學習的大潮中,衛天霖仍堅守自己的藝術思想立場,而不隨波逐流。他將中國傳統美術與西方油畫完美融合,在他的作品中經常會出現中國傳統文化元素。靜物題材中,用來插花的大多是磁州窯瓷器、青花瓷、白瓷等瓷器,此外,織繡、年畫、陶俑等具有民族風俗的小物件也時有出現。靜物作品注重表現光影與物體的色彩關系,芍藥用筆果敢,晶瑩嬌嫩,純凈高潔,可以看出衛天霖對光色混合規律的掌握以及對印象派藝術的獨特追求。相比于靜物畫顏料的堆砌,衛天霖大部分人物畫顏色相對較薄,且不以黑色來表現頭發與暗部,賦予面部、身體肌肉結構不同的色塊,加以人物背景中的五角圓凳、屏風等紅木家具以及大型瓷器的襯托,這些色塊在整體統一下又微妙變化著,如《裸婦》《閨中》等作品,從中可以發現衛天霖深入研究融匯印象派光色原理,努力探索開拓更為豐富的繪畫語言。風景畫是衛天霖探索期的主要題材,大多以北京著名景點為主,如北海、景山、大高玄殿等。《北海前街》是衛天霖于1946年所繪,比較接近畢沙羅晚年作品,通幅畫面以色點層次來表現,用斑雜的色點、碎小的筆觸來描繪這通幅綠色,主體物被近景大片的冷葉綠包圍,中景暖黃色的瓦頂烘托出北海前街的這座牌樓,看似錯綜復雜,卻不失空間結構的嚴謹。此外,在他的教學中,也不忘提倡繪畫民族風格化。可見衛天霖在油畫本體上的認識,并不是強調畫種的意義,更多的是將油畫作為一種創作的技藝,一種純粹的創作手段,以此表現什么和如何表現視作他終生探索的課題。可以說他是在加強作品的文化內涵上來達到油畫的中國畫的。②

衛天霖對中國油畫本土化的發展作出了超越時代的貢獻,但是衛天霖終其一生所追求的獨特風格并未受到重視,究其原因既有歷史原因也有現實因素。與衛天霖藝術在當下傳播的困境有關,也與其留學期間接受的藝術教育及日后延續印象主義畫風密不可分。相較20世紀主流藝術,衛天霖處在比較邊緣的位置。這不僅是衛天霖個人命運,更是大批藝術家與他們時代環境不契合所致。③

二、衛天霖藝術的傳播途徑

衛天霖藝術的傳播也影響著其作品在市場中的表現。傳播是指兩個相互獨立的系統之間,利用一定的媒介和途徑所進行的、有目的的信息傳遞活動④。而藝術家的傳播,則是指運用各種傳播方式對藝術家的信息加以傳播的過程,其目的是讓更多的人接觸并了解相應的藝術家,從而提升藝術家的影響力。⑤主要傳播方式有展覽、研討會、學術研究等,研究成果是對傳播結果的反映,它是一種特殊的傳播方式。藝術傳播是眾多藝術信息在社會大環境中不斷流通的過程,所以,在其傳播過程中,必然會受到各種社會環境因素的影響,同時也會伴隨著各種文化的沖擊和碰撞。

1.展覽

藝術展覽是社會文化發展到一定階段的產物,是藝術傳播的主要途徑之一。藝術展覽會在藝術家與觀者相互交流以及美術思潮的傳播推廣中發揮了至關重要的作用,展覽作為這一時期衛天霖藝術的重要呈現方式,對其藝術的傳播有直接的推動作用。

關于衛天霖的展覽,從1929年衛天霖本人第一次舉辦展覽至今,不完全統計為27次。其中衛天霖個展11次、雙人聯展2次、含有衛天霖作品的展覽14次(包括但不限于助捐展及美術館、博物館館藏精品展)。截止目前,衛天霖在世時曾親自參與12次展覽,在其去世后僅有作品參與的展覽為15次,大多為逢周年紀念而舉辦的展覽或者是美術館館藏展,一些美術館把衛天霖的作品歸為20世紀中國油畫精品,同吳大羽、周碧初、顏文樑等人的作品一同展出,如光華之路——中國現代藝術展,就將衛天霖放在第一位,并且隨同展出與其經歷相似同樣被時代遮蔽的藝術家。可見衛天霖正逐漸引起國人的重視,但衛天霖舉辦展覽數量遠不如徐悲鴻、林風眠、劉海粟等人。首先以政府主辦的展覽太少,其次展覽觀者受眾范圍小,依靠展覽傳播的范圍有限且力度不足夠,以至于僅有他的師生、朋友和同事了解他的為人及藝術,缺乏廣大人民群眾、市場購藏者對他的認識。

2.研討會

研討會能夠聚集業內相關專業人士于一堂,對會議主題進行細致的研究、討論交流。一般會后會將所討論內容整理成冊或者是會議綜述發表出版,且有許多媒體支持報道,這無疑對研討會的主題及討論對象的推廣宣傳起到很大的作用。根據網絡相關資料及報道,目前有關衛天霖的研討會總共有5次。其中,由衛天霖藝術研究會發起的有3次,首都師范大學美術學院發起2次,汾陽市政府發起1次。

1985年4月衛天霖藝術研究會⑥在北京師范學院成立,劉海粟時任會長,雖然該協會帶有民間色彩,一直沒有正式注冊,但作為研究衛天霖藝術的主體,自成立以來,協同社會相關部門組織紀念衛天霖活動大小達30余次,活動舉辦的頻率平均為一年1次。研討會的舉辦為研究討論衛天霖藝術提供了很好的交流平臺,使衛天霖藝術的傳播有了新的進展。但衛天霖的被發現之路仍然需要好的機緣與更大的人力支持。反觀徐悲鴻僅以徐悲鴻命名的研究會就有3家,雖然成立時間不如衛天霖藝術研究會早,但是僅憑江蘇省徐悲鴻研究會一個機構,自成立三年以來的活動舉辦頻率就達一年3次。徐悲鴻藝術研究會舉辦相關活動的頻率遠大于衛天霖藝術研究會,大大推動了徐悲鴻藝術在當代的傳播與發展。

3.學術研究

對于衛天霖藝術的研究是促進其傳播的學術基礎,據筆者統計,關于衛天霖的獨立著作共5部,分別為文學家柯文輝撰寫的《孤獨中的狂熱——衛天霖傳》(1989、1998、2002、2013)、馮旭所著的《斑斕樸厚:衛天霖研究》(2012)、衛天霖藝術研究會主編的《衛天霖研究資料二、三輯》(內部發行)以及尚未出版的由衛天霖學生章文澄撰寫的《衛天霖傳》。與同時期其他藝術家的研究成果相比略顯不足,這5部著作,大多從衛天霖的生平出發,采訪衛天霖身邊的子女、學生與同事,多為一手材料,缺少更深層次的全面系統地研究。

除獨立著作外,關于衛天霖的期刊論文研究多集中在1998年之前和2003年至今,共發表158篇期刊論文。反觀,與其同時期藝術家林風眠和徐悲鴻的研究成果則頗豐。此外,在衛天霖逝世后僅有5部畫冊出版,其中最新一版的畫冊,編輯考究、印制精良,收入了首都師范大學美術學院院藏的所有衛天霖作品,呈現出了衛天霖一生各個時期的風格和面貌,是深化衛天霖個案研究的文獻基礎。

綜上所述,關于衛天霖的研究,已經存在較為豐厚的史料、研究、畫冊,為后期個案研究進行了大量的基礎工作,但遠不如學術界對于徐悲鴻、林風眠等人的研究成果豐富。學術研究作為藝術傳播的基礎,研究較為全面的藝術家更容易被藏家或大眾所接受,衛天霖在學術研究上的不足也間接地影響其在市場中的表現。

三、衛天霖作品的市場狀況

衛天霖作品現存世較少,大部分作品被首都師范大學美術學院收藏,少部分由美術館以及私人收藏,其作品交易主要集中于北京地區。本部分通過對衛天霖現今的藝術市場表現做相對透徹的梳理與分析,發現其市場遠不如同期相似藝術家表現活躍。

1.收藏與交易

衛天霖一生創作了數量巨大的油畫,但由于“文革”的緣故,紅衛兵從衛天霖住宅處拉走了一卡車作品,多數被損毀,現存世約215件。其中,首都師范大學美術學院收藏衛天霖194件作品,含165件油畫、12件水彩、14件素描、1件水墨扇面、1件木刻水印、1件原版木刻,還有一些學術價值頗高但從未公開司世的手稿。另外,中國美術館收藏了《白芍》(早期)、《白芍》(1970)、《裸婦胸像》《葵花》《月季與菠蘿》《全庚靖像》等6件作品;1982年,日本東京藝術大學等機構和部分個人曾獲贈《芍藥》(日本東京藝術大學資料館藏)、《玉米》(日本仙臺市藝術館)、《蔬菜》(太田市美術館)、《花》(丸之內畫廊柴原睦夫)等4件。還有少量作品因各種原因被機構或私人收藏,如畢業作品《自畫像》留于東京美術學校,衛天霖的學生朱鴻林、孫金榮等人收藏《魚和蔬菜》《紅背景的白芍藥》《黃桃與花》《菠蘿與蘋果》《條案上的葵花》《藍色花瓶中的向日葵》《紅木桌上的白芍》。

衛天霖作品現存總數較少,在藝術品拍賣市場中流通的更少,其作品在各個拍賣行交易雖然有81條拍賣紀錄,但實際在市場中流通的不同的衛天霖作品數量為50件;有19件作品有明確創作時間,其中1930-1960年間創作的作品是目前市場中最稀缺的;另有16件作品輾轉多個拍賣公司進行多次拍賣,少則2次、3次,多則4次、7次。衛天霖作品拍賣的81條拍賣紀錄分別來自41家拍賣行。其中,中國嘉德近20年來有10條拍賣紀錄。中國嘉德作為我國第一批拍賣文物試點單位,是國內最為資深的拍賣公司之一,對于中國近現代藝術家作品的選擇,中國嘉德有著不同于其他拍賣公司的敏銳度,它還關注著吳大羽、常玉、龐薰琹等這些與衛天霖經歷相似的藝術家,所以在本部分數據比較中對衛天霖關注度最高不足為奇。而具體到地域來說,北京地區有22家拍賣行共上拍過51件衛天霖作品,上海地區有6家拍賣行上拍10件,臺灣地區有3家拍賣行分別上拍過1件,香港地區有2家拍賣行共計上拍7件,蘇州、杭州地區分別有2家拍賣行共計上拍6件,廈門、廣州、南京、鄭州地區分別有1家拍賣行,每家拍賣行上拍1件衛天霖作品。

2.品類與價格

據統計,海內外拍賣市場流通的衛天霖作品,總共81條拍賣紀錄,流拍27條,成交率為67%,總成交額為2031.11萬元,平均成交價為25.08萬元/幅。衛天霖在市場流通的作品題材主要分為三種:靜物、風景和人物。其中,靜物題材的作品流通最多且最受歡迎,是衛天霖作品拍賣中成交價最高的一類,共56次,占比69%,平均成交價26.21萬元/幅,尤其是以芍藥為主的作品,占整個靜物題材的59%;其次是風景題材,共19次,占整個市場的24%,平均成交價24.03萬元/幅;而人物題材或許是由于存世較少、流通較少,僅6次,占比7%,平均成交價17 .83萬元/幅。

通過對衛天霖作品拍賣年成交額進行折線統計(表1),可以發現年成交額整體雖然趨勢波瀾不平但呈上升趨勢,幾乎與同時期中國藝術品拍賣市場整體變化趨勢相契合;反觀年成交額指數,反映出衛天霖不受重視,其作品價值被忽視。1997年《中華人民共和國拍賣法》開始實施,中國文物藝術品拍賣進入行業規范調整期,迎來了第一個藝術品拍賣高潮。同年10月26日中國嘉德秋拍——中國油畫及雕塑專場上,一件以白芍為主的布面油畫拉開了衛天霖作品在拍賣行交易的帷幕,這件作品最終以13.2萬元成交,雖然在本會場84件拍品中排第10,但是依然沒有改變衛天霖在市場中爆冷,1998-2003年間,僅1999年有1件交易記錄,并以流拍告終;2003年有兩件拍品,最終也雙雙流拍。隨之,從2004年開始,每年都會有三四件作品上拍,總體來說上拍率開始趨向穩定。

2007年美國次貸危機,尚未席卷中國,此時中國的藝術市場沒有受到很大影響,這一年共有9家拍賣公司上拍12件衛天霖作品,但僅有5件拍品成交,合計成交額約為310.5萬元,達到了第一個高峰點;香港蘇富比拍出的衛天霖1930年作的《西山》獨占鰲頭,以132.75萬元成交,近乎總成交額的一半,為本年度成交總額做出了不小貢獻。2008年全球經濟危機愈演愈烈,經濟環境惡化導致中國藝術品拍賣市場中購藏者出手謹慎,商家屯貨惜售。因此中國藝術市場拍賣整體成交額迅速下降,衛天霖2008年的拍賣情況與本年度市場行情變化一致。2012年經濟環境回暖,市場信心提升,中國內地藝術品市場進入調整階段,各類藝術品價格整體回落。藝術品拍賣市場受宏觀經濟影響最為顯著,但凡經濟上有一點小風暴,就會對市場短期行情造成直接沖擊;相反當經濟發展繁榮時,市場亦隨之。2013年11月《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》經十八屆三中全會通過,中國進入經濟改革新時代,整體經濟趨于穩定。所以2013年為衛天霖作品拍賣年成交額第二高峰不足為奇,即本圖的至高點——385.3萬元年成交額,本年度共有4家拍賣公司上拍5件,有3件拍品成交,最值一提的是中國嘉德拍出的衛天霖1976年作的《紅木桌上的白芍藥》,最終以327.75萬元成交,打破了衛天霖個人藝術作品拍賣紀錄,成為交易紀錄最高價,但這次高價成交,并未改變衛天霖作品的市場整體行情。2014年由于國家經濟政策調整以及反腐力度加大,加之中國藝術品市場運作的進一步規范,國內藝術品市場未能如2010~2013年間成交量、成交額暴漲,而是趨于平穩回落的調整狀態,甚至被業內稱為“冷凍期”。在此期間,僅有兩家拍賣行上拍過衛天霖的作品,其中一幅作品流拍,另一幅作品成交價僅為28.75萬元。隨后2015年至今,衛天霖作品市場表現也都平平無奇,并無大的峰值。

在成功拍賣的54件拍品中,有4件作品超過百萬,占總量的8%,為高檔區間(表2),分別是1976年作《白芍藥》、1930年作《西山》,1976年作《紅木桌上的白芍藥》和《窗前向日葵》;成交價在50至100萬元之間的拍品為中高檔區間,占比17%;成交價在30至50萬元之間的拍品為中檔區間,占比20%;成交價在10至30萬元之間的拍品為中低檔區間,占比35%;而成交價低于10萬元的拍品為低檔區間,占比20%。在中檔及以上價位中,以靜物為主的題材最多,占其中的71%,這也說明衛天霖作品中的靜物題材最受市場青睞。再比對衛天霖作品拍賣成交價前10的作品,可以發現衛天霖的作品成交價格檔次與其作品尺寸大小相關性較小,與該作品是否有詳細的創作時間、有無本人具體的簽名、是否為知名拍賣行受托拍賣則有一定的影響。

3.對照同時期其他藝術家的市場狀況

我國的油畫藝術有一個艱難曲折而又十分活躍的發展歷程,衛天霖的一生與中國油畫百年發展中最為曲折的階段基本同步。⑦也正因如此,通過數據分析,會發現衛天霖與同時期藝術家在市場數據上差距懸殊。徐悲鴻的拍賣紀錄數量最多,其次是林風眠,衛天霖則最少,僅81條;拍賣紀錄條數的對比不僅能反映出藝術家在市場流通作品的數量,還能體現出大眾對其的喜愛程度。在最高估價和成交價中,徐悲鴻、林風眠、常玉、吳大羽、龐薰琹、均比衛天霖高出許多倍。就最高估價而言,徐悲鴻高出衛天霖800倍,林風眠高出102倍,常玉高出86倍,吳大羽高出22倍,龐薰栗高出8倍;而在最高成交價層面,常玉最高成交價是衛天霖的86倍,徐悲鴻高出81倍,林風眠和吳大羽均高出12倍,龐薰琹和周碧初則高出5倍。成交價過千萬、過百萬的件數,更是衛天霖無法比擬的。

而最早拍賣時間的對比則反映拍賣行在選擇藝術家時的重視程度,拍賣徐悲鴻、林風眠作品最早的均為1991年佳士得秋拍,其中徐悲鴻上拍兩件作品,雖以流拍收尾,但在中國嘉德第一次拍賣——“94春季拍賣會”上成交3件作品,二者皆是中國最早一批作品被拍賣的代表。而在衛天霖作品第一次拍賣的中國嘉德1997年秋拍中,也出現了林風眠和徐悲鴻的身影,其中林風眠的《花卉靜物》以41.8萬元成交,比衛天霖本場拍品高出3倍,徐悲鴻的《雪霞夫人肖像》雖然估價3.5萬元以流拍收尾,但是在本場熱度第2名,人氣不減,而衛天霖僅排本場84件拍品中第26名。

值得一提的是,周碧初是同時期與衛天霖經歷最為相似的藝術家,二者均為中國油畫的先驅者,傾其一生為中國油畫以及美術教育做貢獻,且作品均以印象主義風格為主。同衛天霖一樣,周碧初也十分喜愛民族藝術,作品既有油畫情趣又不缺東方韻味,也是中國早期油畫家探索西方藝術與中國傳統文化因素相結合的完美范例。目前,周碧初成交價過百萬的件數是13件,衛天霖僅有4件,且作品拍賣最高成交價依然停留在2013年中國嘉德拍出的327.75萬元。在2015年秋拍之前,周碧初的作品最高成交價為207萬元,在此之后周碧初不但最高成交反超衛天霖,且拍賣紀錄多達88條,其中2017年有26條、2018年有28條,成交過百萬的作品件數也增加了3件;而衛天霖在2015年秋拍之后的拍賣紀錄僅16條,市場熱度大大不如周碧初,2017年為5條,2018年為4條。不難看出同為站在世紀邊緣的先行者,周碧初已然慢慢回歸大眾視野中。

與衛天霖同時期活躍的藝術家相比,衛天霖存在較大差距,而隨著時間的推移,一些早年被忽視的藝術家,如常玉、吳大羽、龐薰琹、周碧初等人則逐漸受到市場的熱捧。中國藝術品拍賣市場處于逐漸去泡沫化,目前國人主要出于投資、投機心理購藏藝術品,國內還沒有形成良好的收藏氛圍,真正具有現代意義、規范的藝術品市場尚未發育成熟。雖然在衛天霖藝術的傳播上中期發展力不從心,但隨著衛天霖藝術研究會、首都師范大學美術學院等組織近年來對其的關注,使衛天霖藝術的傳播后勁十足。衛天霖作品價值與成交價不匹配的現象,短時間內不會有明顯的改變,但隨著藝術傳播力度的增強,其在市場中的表現會呈平穩且逐步上升的趨勢。

注釋:

①袁運甫《油畫大師衛天霖》,《美術》1995年11月。

②楊悅浦、孫金榮《衛天霖的油畫藝術》,《裝飾》1997年。

③引自吳明娣2018年12月29日“衛天霖先生誕辰120周年藝術研討會”的發言——《衛天霖藝術的傳播與衛天霖精神的弘揚》。

④吳長順《營銷學》,經濟管理出版社,2001年。

⑤吳穎《藝術管理與市場》,中國傳媒大學出版社,2017年。

⑥衛天霖藝術研究會成立于1985年4月,成立大會在北京師范學院召開,劉海粟任會長,李瑞年、張仃、吳冠中、莊言、楊傳偉為副會長,羅工柳、王朝聞等人為顧問,章文澄任秘書長。該協會一直未正式注冊,帶有民間色彩,但開展了大量的實在工作,是研究衛天霖藝術的主體。

⑦葉敏《斑斕異彩——淺析衛天霖的油畫藝術》,南京師范大學,2006年。

(責任編輯:李紅娟)