祁連山空中云水資源開發潛力研究新進展

尹憲志,王毅榮,徐文君,張豐偉,喬艷君,陳 祺,龐朝云

(1.甘肅省人工影響天氣辦公室,甘肅 蘭州730020;2.中國氣象局蘭州干旱氣象研究所,甘肅 蘭州730020;3.蘭州市氣象局,甘肅 蘭州730020)

水是人類和一切生物賴以生存的物質基礎。受全球氣候變暖影響,水資源短缺問題已成為全球性安全問題。1979 年世界氣候研究計劃(WCP)表明,水分循環與能量是影響全球或區域尺度氣象變化的主要因素。我國人均淡水資源占有量約2 100 m3,僅占世界平均水平的28%。目前我國城市中有約2/3缺水,約1/4 嚴重缺水。氣候變暖造成的祁連山區河流來水量銳減,對河西走廊綠洲和“絲綢之路”的繁榮發展,帶來嚴重影響。

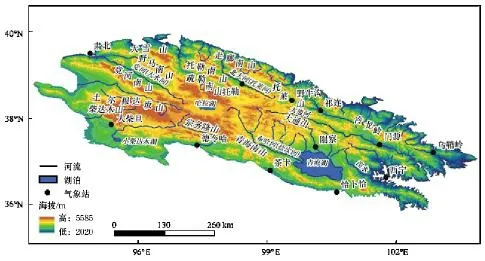

祁連山區域(以下簡稱祁連山)是典型的氣候變化敏感區和生態脆弱區,其水資源安全問題備受關注。祁連山既是我國西部地區重要的生態安全屏障,又是河西走廊荒漠綠洲得以生存繁衍和500 多萬群眾賴以生存及社會經濟發展的根本保障。祁連山位于青藏高原、蒙古高原和黃土高原的交匯地帶(94°~104°E,36°~39°N),山勢西高東低(圖1),山脈平均海拔在4 000~5 000 m,最高峰是疏勒南山的團結峰,海拔5 808 m[1]。由于祁連山特殊的地理位置和地形作用,山區最大降水量達800 mm,是河西走廊平原地帶降水量的4~16 倍,是名副其實的“高山水塔”。祁連山由高山積雪形成的冰川地貌發育成3 000 余條冰川,是黑河、石羊河和疏勒河三大水系56 條內陸河的主要水源涵養地和集水區,素有河西走廊“生命線”之稱。同時,祁連山空中水資源還是黃河、青海湖的重要水源補給區。

祁連山是“一帶一路”經濟發展戰略中生態保護的重點區域之一。氣候變暖使祁連山雪線上升,冰川和積雪等天然濕地面積萎縮,不僅直接影響群眾的生產及生活,而且嚴重影響和制約綠洲保護、生態環境和社會經濟協調發展。受青藏高原東北部氣溫持續升高,祁連山降水量減少及環境破壞等原因,使石羊河流域出山徑流從20 世紀50 年代末的4.6×108m3減少到20 世紀90 年代的1.5×108m3,1999 年后維持在1.0×108m3左右。因此,如何改善生態環境和開發利用祁連山空中水資源就成為社會高度關注的問題[2-3]。

空中云水資源是指存在于大氣中的液態水和固態水總量,是通過人工干預可以直接開發利用的水資源。加強祁連山空中云水資源研究,有利于“祁連山國家公園”建設及祁連山生態系統保護與修復、水源涵養與生物多樣性保護等。

圖1 祁連山地形及氣象站點分布

鑒于祁連山地區探測條件及資料的限制,專家學者的研究普遍以個例分析為主,許多科學問題如祁連山云水資源現狀、年際變化、氣候響應特征、開發潛力評估、人工易開發區域和開發途徑等等,都缺乏系統的分析結論。因此,系統總結2005 年以來祁連山云水資源研究成果,評估祁連山云水資源對氣候變暖的響應,以及云水資源開發潛力及人工增雨的效益評估等工作就顯得尤為重要。一方面滿足政府部門和社會高度關注的祁連山空中水資源開發利用等急需,另一方面對氣象、水文和生態環境等研究具有重要意義。

1 祁連山云水資源氣候變化特征

祁連山遠離海洋,長期受西風氣流控制,具有大陸性高寒半濕潤山地氣候特征。其中祁連山山前低山屬荒漠氣候,中山下部屬半干旱草原氣候,中山上部為半濕潤森林草原氣候。亞高山和高山屬寒冷濕潤氣候,山地東部氣候較濕潤,西部較干燥[4]。

1.1 氣溫

1960—2005 年祁連山氣溫呈顯著上升趨勢,平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫的氣溫傾向率分別為0.29、0.24 和0.40 ℃/10 a,升溫幅度排序:最低氣溫>平均氣溫>最高氣溫。春、夏、秋和冬季平均氣溫升溫率分別為0.340、0.191、0.155 和0.457 ℃/10 a,冬季的升溫幅度最快[5-8]。

1.2 降水

祁連山不同區域降水量呈東多西少分布,其中西部為71.4 mm/a,東北部區為189.4 mm/a,東南部區為369.6 mm/a,東中部區為377.6 mm/a。祁連山降水量以中東南部貢獻率最大為52.9%,東中部次之(23.1%),西部最小(6.6%)。在祁連山北坡海拔1 700~3 300 m 內,海拔每升高100 m,年均降水量增加約17.41 mm;在海拔3 300~3 800 m,海拔每升高100 m,年均降水量減少約30.21 mm[9]。

祁連山5—9 月降水量約占全年降水量的86.8%,1—4 月、10—12 月降水量僅占全年降水總量的13.2%。2008—2014 年以來,祁連山白天和夜間的降水量均呈增加趨勢。祁連山不同等級降水日數的年際變化總體呈增多趨勢,大雨強度年際變化絕大部分區域呈增大趨勢,小雨和中雨日數增加的貢獻最大[10-14]。

受全球氣候變暖影響,1960—2005 年祁連山降水變化幅度較大,年均降水的氣候傾向率為5.902 mm/10 a,達到0.05 的顯著性水平。祁連山四季降水的氣候傾向率分別為0.846、3.905、1.345 和0.287 mm/10 a[15、16]。

祁連山面雨量多年平均值為724.9×108m3,其中四季面雨量分別為118.9×108、469.4×108、122.5×108和14.1×108m3,夏季面雨量最大,占全年的64.76%[17-19]。地形因子中最高海拔的影響最大,其與祁連山西、中、東段降水量的相關系數分別達0.82、0.74 和0.80。由此可見,祁連山地形相對高差對降水的影響東段比中、西段大。

祁連山降水轉化率空間變化呈自東向西遞減,且區域波動較大,多年平均為36.2%,其中青海省門源站最高(為76.2%),冷湖站最低僅3.8%。說明正常年份祁連山空中云水資源的開發潛力由東向西逐漸增強[20]。

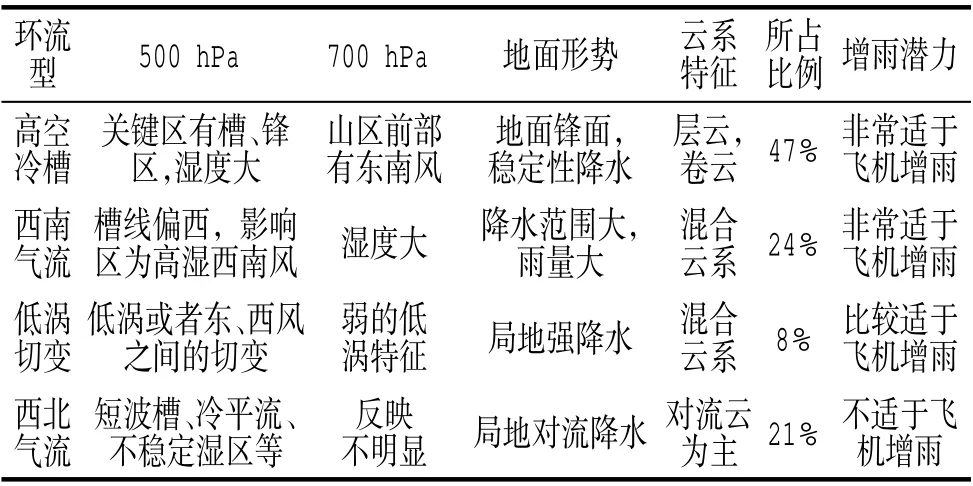

祁連山多年降水天氣環流特征分析表明[21],4種天氣形勢中高空冷槽型(占47%)以層云和卷云降水為主,西南氣流型(占24%)以混合云系降水為主,西北氣流型(占21%)以對流云降水為主,低渦切變型占個例最少(占8%)以混合云系降水為主(表1)。

1.3 水汽變化

大氣水汽含量也稱大氣可降水量,表示單位截面積垂直大氣柱內所包含的水汽總量。也就是說,假如垂直氣柱內的水汽全部凝結降落,其在氣柱底面上所聚積的液態水深度。

祁連山地區的大氣水汽含量呈東南多、西北少的空間分布,且隨海拔的升高而逐漸減少,整層大氣水汽主要集中在5 000 m 以下。祁連山水汽以西風氣流緯向輸送和西南氣流徑向輸送為主。祁連山迎風坡(3 500~4 500 m)大氣水汽含量會出現一個峰值,背風坡大氣水汽含量總體比迎風坡少,最多大約能少4.49 kg/m2。夏季高原東側(103 °E)600 hPa 以下的徑向水汽輸送最強,多年平均水汽凈收支為809×108m3/a[22-26]。

表1 祁連山500 hPa 的主要降水型勢及特征

西北地區空中水汽含量自20 世紀50 年代末至80 年代中期呈明顯下降趨勢,80 年代后期,水汽又呈波動上升趨勢。水汽增加地區主要在新疆北部沿河西走廊至甘肅中部祁連山區中段以及南疆盆地西部。近年來,祁連山地區大氣水汽含量整體呈增加趨勢,其中夏季是各層大氣水汽含量最多的季節,高達329.24 mm,占多年平均大氣水汽含量的48.1%,表明祁連山春夏季空中云水資源具有較高的開發潛力。

1.4 地形云

云是地氣系統中的重要組成部分。地形云是由含一定水汽的濕空氣塊在盛行氣流作用下,經地形作用抬升達到飽和而形成的云。地形云的形成受到氣流速度、大氣層結狀況、地形高度、水汽等多種因素的影響。地形云和降水過程在區域水循環變化、水資源開發利用、生態環境保護和氣候變化中具有十分重要的作用。

祁連山西南氣流背景下受南北兩側山谷風的共同作用,氣流晝間向山頂輻合,夜間向山谷輻散,當水汽條件充足時,極易抬升形成可以產生降水的地形云。祁連山降水云系西部為層云,東部為積云。西部層云是西南氣流經過祁連山受地形影響抬升、水汽凝結而成。高層冷云由天氣尺度系統影響而成,而低層暖云則由地形阻擋和加熱等作用形成。祁連山地形云及降水主要發生在高山迎風坡3 500~6 500 m的范圍內。

夏季,祁連山云量平均6 成以上,西南氣流天氣背景下總云量多達8 成,其中降水主要由<1 mm 的雨滴組成。祁連山地形云中冰晶、云水、雪、霰和雨水分層明顯,其中高層為冰晶和云水,中層為雪和霰,低層為雨水[27-32]。祁連山總云量春季最多,夏季次之;低云量夏季最多,春季次之。春季積雨云出現頻率為20%~24%,為河西走廊和柴達木盆地的3~6 倍;秋季層狀云出現頻率為8%~26%,且西少東多。秋季當平均氣溫升高1 ℃時,祁連山西段和中段層狀云出現頻率減少2%~4%,東段減少4%~10%[33-34]。

祁連山地形云中各水凝物的垂直結構特征:(1)降水形成時,云水主要分布在中低層,霰分布在零度層附近,冰晶分布在中高層,雪粒子分布寬廣且含量豐富,雨水處于下部近地層內。(2)降水增強時,由于垂直運動的增強,降水云體高聳,各水凝物粒子含量也達到最大值。(3)降水減弱時,各水凝物粒子含量明顯減小,甚至消失。祁連山地形對雨帶的寬度、強度有明顯影響,強降水中心的位置最大偏差達100 km左右[35]。

1960—2004 年祁連山春季和夏季總云量在減少,相反低云量在增加,對應降水也在增加;秋季總云量、低云量呈減少趨勢;冬季總云量雖增多,但低云量減少。2001—2011 年青藏高原東北邊坡地帶春夏季低云量平均增加了4.8%/10 a[36-43]。受祁連山地形影響,云的光學厚度、云粒子有效半徑以及云液態含水量最大值分布在海拔4 300 m 以下的山區,是云水資源豐富區和易降水區;云宏觀特征參數與地面6 h 降水量成正相關關系,產生降水概率較大的云光學厚度在8~20,云粒子有效半徑為6~12 μm,云液態含水量在0.04 g/m3就能產生降水。祁連山云液態含水量可高達0.15 g/m3,表明山區云水資源具有很大的開發潛力[44]。

一般當新疆高空槽東移至河西走廊上空時,往往會引導冷空氣東南移動與北上高原暖性切變線前暖濕氣流在祁連山區相遇,祁連山山頂以上的對流層內受槽前西南氣流控制。冷龍嶺山脈南側西西北—東東南峽谷內熱力作用的山谷風非常明顯,冷龍嶺山脈北坡風向正好相反,形成兩個反向熱力環流。祁連山地形云移動路線在西南氣流的影響下向東北方向翻越祁連山,然后在北側受到對流層中層偏西氣流的影響后,向東南方向移動[45]。

2 祁連山云水資源開發潛力

空中云水資源是重要的非傳統水源之一,具有較高的投入產出比和較大的潛在開發量,是緩解我國水資源短缺的重要途徑。科學開發利用空中云水資源對增加祁連山高山積雪及地表水、補充地下水和維持西北地區生態平衡尤為重要。

我國平均年云水資源約為2 200×1010m3,但降水效率僅28%左右(西北地區僅15%左右),87%的云水資源飄出了我國上空。因人工增雨(雪)具有非常短的循環周期(僅8.7 d),一年之內空中水可以循環42 次,空中水量達到11.76×1010m3,約為地表水總量的8 倍多[46]。如2011 年全國年總降水量約658×1010m3,水汽總輸入量為2 260×1010m3,全年水汽凈輸入210×1010m3(占總輸入量的9%),全年水凝物凈輸入200×1010m3。其中水汽和水凝物的更新周期分別為11 d 和15 h,總水物質和水凝物的年降水效率分別為18%和77%。青藏高原空中的云水資源具有較大的開發潛力,年降水效率為32.2%[47-48]。

西北地區空中云水資源有沿地形分布的特點,總云量、中云量、總光學厚度和總云水路徑的高值區均在天山、昆侖山、祁連山一帶,而低值中心在塔里木盆地到內蒙古西部戈壁沙漠和黃土高原西北部一帶。祁連山空中春、夏和秋季維持一條“濕舌”。夏季低層具有豐富的云水資源(峰值達0.38 mg/m3),液態云有效粒子半徑平均值在8~16 μm。1981—2002 年祁連山空中大氣水汽年輸入總量為9 392.5×108m3,水汽年輸出總量為8 031.5×108m3,水汽凈輸入量為1 361×108m3,占輸入該區的水汽總量的14.5%,這部分水汽成云致雨或留在該區域上空。祁連山各季節水汽凈輸入對年總水汽收支量的貢獻差別較大,春季凈輸入量為258.8×108m3,夏季為694.5×108m3,秋季為178.7×108m3,冬季為229.0×108m3[49-51]。

高層冷云和低層暖云是祁連山區形成降水的主要云系,高層冷云由天氣尺度系統決定,而低層暖云則由地形阻擋和加熱等作用形成。通過對山區積云進行了人工催化模擬試驗表明,在積云初始階段播撒,增雨范圍較大,增雨中心區在播撒區下風方。在積云發展階段播撒,增雨范圍較小,增雨中心區在播撒區附近。夏季祁連山山頂附近溫度在0 ℃以上,對應明顯的濕區或飽和區,云以水云為主。由于500 hPa離0 ℃層很近,祁連山積云人工催化500 hPa 播撒最大增雨效率為10%左右,在400 hPa 播撒最大增雨效率為5%左右,人工催化劑播撒后云水消耗產生較多的霰粒子,霰粒子能夠較快融化,提高了降水效率,使得增雨效果明顯。

3 祁連山云水資源開發效益評估

祁連山空中水汽資源相對豐富,獨特的地理條件使其成為人工增雨(雪)的極佳地區,具備全年人工增雨(雪)的良好條件。按照10%~15%的增雨率估算,祁連山開展人工增雨(雪)作業,每年可增加降水約3.7×108~7.4×108m3。據1997—2004 年河西走廊東部5—9 月人工增雨作業試驗發現,在祁連山東段實施人工增雨作業后,8 a 平均累計增加降雨量131.5 mm,平均相對增雨率為26%。另外,通過對祁連山空中云水資源開發利用效益評價表明,祁連山空中云水資源開發利用對山前走廊的社會、經濟、生態等效益均顯著增加,祁連山通過人工增雨,降水增加10%時,河西地區綜合效益將提高5.3%,降水增加20%時,綜合效益提高12.5%,進一步證明祁連山空中水資源具有良好的可開發前景[52-58]。

目前,西北地區初步建成飛機、火箭及地面碘化銀燃燒爐等多種途徑的人工增雨(雪)作業系統。甘肅飛機人工增雨作業覆蓋面積為23×104km2,2010年以來,祁連山東段增雨作業覆蓋面積達5 000 km2,每年流域可增加降水量1.5×108m3以上,有效增加了祁連山冰雪儲備和暖季山區河道融水。2012 年民勤蔡旗斷面過水總量已達3.38×108m3,較2009 年同期偏多1.1 倍。隨著石羊河下泄水量增加,民勤盆地地下水位下降趨勢逐步得到有效遏制,植被逐漸恢復,沙化危害逐步減輕,干涸51 a 的青土湖形成約8.6 km2的水面,極大地保障和促進了祁連山周邊地區生態環境保護和經濟社會發展[59]。

4 結論和討論

4.1 結論

(1)祁連山年降水量為250~800 mm。其中5—9月降水量約占全年降水量的86.8%,其它月降水量僅占全年降水總量的13.2%。祁連山降水分布隨海拔高度的升高而增加,其中祁連山西、中和東段的最大降水量分別為200、400 mm 和700 mm。

(2)空中云水資源是重要的非傳統水源之一,是緩解水資源短缺的重要途徑。祁連山空中在春、夏和秋三季水汽輸送維持一個“濕舌”。西南氣流型天氣低層和高層水汽比較豐富,云液態含水量可高達0.15 g/m3。夏季低層云水資源峰值達0.38 mg/m3,液態云有效粒子半徑平均值為8~16 μm。1979 年以來,祁連山大氣水汽含量整體呈增加趨勢,其中夏季大氣水汽含量高達329.24 mm,占多年平均大氣水汽含量的48.1%,祁連山獨特的地理條件使其成為人工增雨(雪)的極佳地區。

(3)祁連山地形云及降水主要發生在高山迎風坡4 500 m 左右。夏季云量平均在6 成以上,西南氣流天氣背景下總云量多達8 成。冰雨層云、冰層云和深對流云含水量最豐富,云水路徑的區域平均值為400.8~437.9 g/m2。祁連山空中水汽凈輸入夏季最大,秋季最少,水汽年凈輸入量為1 361×108m3,占輸入該區的水汽總量的14.5%。

4.2 討論

雖然對祁連山云水資源開發利用潛力研究取得了許多成果,但是受祁連山高大山脈及觀測技術條件制約,氣象觀測站網及儀器多布設在淺山區,祁連山腹地觀測資料較少,今后有待結合相關綜合實驗研究,加強祁連山南(北)坡天氣氣候及中小尺度云水資源研究,為深入研究地形云的宏微觀物理演變機制和預報方法等提供支撐。另外,自然降水變率很大,人工增雨催化作業的效果評估一直是科學難題。因此,加強祁連山人工增雨效果檢驗評估方法和經濟效益評估模型研究,有利于提高云水資源開發利用水平,促進當地經濟社會和生態環境等協調發展。