2020,值得關注的青年藝術家

譚維

曹澍

曹澍:索拉里斯星的海。展覽現場

生于山東濟寧,畢業于中國美術學院新媒體藝術系,現工作生活于杭州。他的藝術創作著重探討關于空間中的多視角敘事。近期作品形式以3D渲染動畫裝置為主,以個人與歷史記憶作為線索和工作界面,持續展開多種媒介交互實踐。

尤阿達

在藥鎮野餐,繪畫, 布面丙烯, 900x1200mm,2019

美少女戰士、七龍珠、阿童木、菠蘿、潮流品牌和人工智能都是尤阿達繪畫作品中經常出現的元素,他感興趣于用強行聯名的方式將自己置身于青年、街頭、美國西海岸等多種文化中,人稱“社會你達哥,人狠話不多”。

孫佳興

孫佳興《頓悟》100x100cm 布面油畫 2019

2011年畢業于廣州美術學院,2013年開始創作“皮的研究”系列,創作涉及視覺、裝置、媒體、科技藝術。目前攻讀科技藝術專業。“皮的研究”是近年來孫佳興最重要和愈發得心應手的工作,也是藝術家在其自身發展邏輯里更為接近本質的表達,他當然明白“研究”是在宣告一個系統的誕生,而“皮”溢言于表,其內在豐富卻神秘的邏輯讓他樂在其中。

馮曉峰

馮曉峰《 拉力的非標準音》尺寸可變 2017

2012年本科畢業于廣州美術學院雕塑系,2017年碩士研究生畢業于廣州美術學院雕塑系。創作于同年的作品《拉力的非標準音》,手風琴是一個一緊一松之間發聲的樂器,他用弦樂的一個琴弦拉了一個3.3公斤的石頭,這當然不是樂器上的標準聲音。這個手風琴的不能收縮,正如他所希望自己的生活狀態和創作能是一個“松”的過程,也是在那個時間段,他開始有自己對“松”和“緊”之間的理解。

林楊杰

林楊杰《 灣區生活調研》裝置 2019 年

2010年畢業于廣州美術學院,獲學士學位;2015年畢業于廣州美術學院,獲碩士學位,現工作于廣州美術學院。受阿恩納斯“深層生態學”理念的啟發,他通過自然生態的多樣性和可持續性的時空格局與人之間產生一定的聯想,創作了系列作品探討人和生態之間的關系。作品以“侵”字為名,因為“侵”同音“親”,正是我們面對生態時的曖昧處境。畫面或是通過一些物件和植物進行組合,或是采用現實場景,建構了一個關于人與生態關系的話題。

劉國強

2015年研究生畢業于中國美術學院新媒體系,現居杭州。劉國強的個人氣質十分明顯,他持續關注視覺的基本問題,作品風格簡潔、冷靜、克制。近兩年來,劉國強開始利用在工作室的“空曠”時間和簡單材料,進行紙的空間關系的一系列探索與試驗。

李舜

李舜,林泉高致-1 攝影/ 收藏級藝術微噴 100cm x 66cm 10ED 2017

出生于江蘇徐州,本科及碩士均畢業于中國美術學院跨媒體藝術學院。先后獲得民間的力量·北京民生現代美術館開館展銀獎,第二屆新星星藝術節·攝影新人獎等獎項。李舜的作品曾多次代表畫廊在世界各大藝術博覽會和藝術節展出,被世界范圍內的收藏家關注。? 2018年香港巴塞爾博覽會將展出李舜的個人項目,北京現在畫廊、洛杉磯“Make Room”空間也將在今年推出李舜的個人展覽。

張文心

夕,物件, 影像, 高清彩色有聲錄像 2019

2013年畢業于加州藝術學院,獲純藝術碩士學位;現工作、生活于杭州和黃山。她曾于武漢剩余空間、舊金山ATA Gallery舉辦個展,與虞菁以藝術小組形式在泰康空間露臺項目舉辦個展,曾參加的群展包括何香凝美術館“時間的狂喜”、北京歌德學院“數據之夢”等。張文心運用錄像、電腦動畫、攝影與裝置,并綜合寫作與音樂,建構以過程為導向的知覺體驗。

袁澤強

2012年畢業于廣州美術學院,獲學士學位;2019年畢業于廣州美術學院,獲碩士學位。通過在日常生活中大量拍攝的照片和收集的圖片,去尋找圖像細節中帶給他的那個羅蘭·巴爾特說的“點” (Punctum)? 他利用照片中刺激和令人感動的局部與細節,試圖意識并尋找到呈現這種關系的方法。作者通過對媒介的置換、語境的改寫,將觀者的視覺導向了可反觀主體的位置上。

童文敏

童文敏 草坪(系列:無系列作品),影像, 單頻高清影像(彩色,無聲), 5:58 2018

行為藝術家,現居重慶。作品通常聚焦外部環境與個體感知的交叉,以似乎反邏輯的行為,激發詩意表達。2019年,千高原藝術空間為童文敏舉辦個展“規訓的逃逸”,展覽呈現童文敏2016-2018年間的作品。

謝文蒂

謝文蒂個展“漏氣”現場

獲得英國皇家藝術學院陶瓷與玻璃系碩士,是一個善于將藝術融匯于實際運用的“新生代”藝術家。她喜愛玻璃材料矛盾的個性,并將材料的這種特性游刃有余地投射在自己的每一件創作中,曾入選2013年美國康寧玻璃博物館編“New Glass Review 34”全球新晉年度一百位玻璃作品。作品在中國、英國、捷克、德國、美國等地展出。新近為深圳地鐵機場站創作了大幅玻璃鑲嵌公共藝術作品。

楊牧石

楊牧石《照明1》 楊牧石 87.5x161.9x18cm 2018 年 裝置,白色霓虹燈管,鐵皮,真石漆

2014年于中央美術學院雕塑系畢業后,與麥勒畫廊進行合作,2016年以“出道”為主題開啟了第一回大型個展。2019年,楊牧石在麥勒畫廊舉辦了第三次個展“原地消失”,全新霓虹系列作品《照明》指向當落后的生產方式遭遇當下,并大規模地制造出新的失落時,現實的扭曲、沖突以及刺眼的秩序。2019上海城市空間藝術季中,楊牧石的《聚集-組》通過對上海的日常用品的處理以及空間的改變制造出一個可讀的、對城市進行提示的集合體,以此激發觀者對于城市發展以及生產關系的思考與想象。

胡為一

童文敏 草坪(系列:無系列作品),影像, 單頻高清影像(彩色,無聲), 5:58 2018

畢業于中國美術學院公共藝術專業,在2019年第四屆今日文獻展縫合中,以《窗外無窗》和《輕取》兩件參展作品呈現出他媒介語言的獨特性,視覺和觀念表達的成熟性。他以獨特視角切入,引導公眾從平面化的身體感官體驗,逐步伸向更為縱深立體的視角,在動態中窺探所見的真實。

葛宇路

葛宇路作品《葛宇路》在日本圓頓寺街區的展覽現場

因“葛宇路“事件在網絡走紅的行為藝術家,現居北京。作品探究個人以藝術創作方式介入公共生活的方式,并引發相對應的社會討論和關注。2019參加了日本愛知三年展。

沈莘

沈莘《溫暖期》 2018,單頻錄像,34

現今最具代表性的90后中國藝術家,現居倫敦。作品個人風格非常強烈, 極具詩意,往往從個人角度出發,探討性別、身份、階層、信仰等議題。2019年,沒頂畫廊為沈莘舉辦個展“使飽和”,這是藝術家在畫廊的首次個展,呈現其最新的錄像作品《溫暖期》和《精神流通》。

譚永勍

譚永勍作品

2014年清華大學美術學院繪畫系油畫專業研究生畢業。2019年9月蜂巢(北京)當代藝術中心在蜂巢·生成項目中推出他的首次個展“譚永勍:狡黠的月光”。譚永勍的繪畫實踐開始之初,便帶有強烈的、對于生命意識進行探索的度量。無論是學生時期的作品,還是近年來的創作,對于生命的普遍性與層次感的探討,分別從不同的維度進行了探查。在某種程度上,可視為一個藝術家從上到下進行自我審視的過程,所描繪處便是意識純粹化的抵達之地。

王墨石

《閾限人》 鐵、亞克力、芝麻浮萍、水、LED 燈、土1500cm×1500cm 2019

出生于武漢,2014年本科畢業于中國傳媒大學,廣告設計專業;2017年碩士畢業于美國紐約Pratt Institute,傳達設計專業。現任教于湖北大學藝術學院。他試圖通過繪畫有力地介入社會,繪畫的語言、場域、方式都凝聚了他對于社會性與權利話語的思考,他對繪畫形式的這一自覺實驗既有繪畫語言的價值,更具有觀念探索的意義。

賀天琪

賀天琪 無題 布面丙烯 50x60cm

2016年畢業于西安美術學院,獲碩士學位。曾為法國巴黎中國文化中心受邀訪問學者,他的作品涉及架上繪畫和公共空間現場繪畫,現工作、生活于西安。2016年在OCAT西安館舉辦合作項目《三才圖繪》。

馮駿原

馮駿原作品

有著物理學背景的研究性藝術家,現居上海。代表作品討論南方地緣政治和控制論的歷史。2019年參加了“此地有獅——畫廊周北京2019‘新勢力單元” (群展)

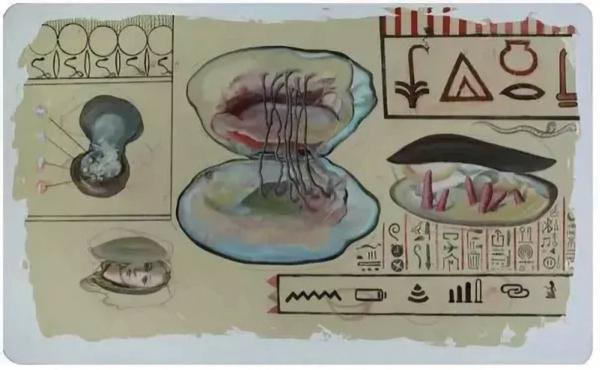

黃引

黃引《維納斯誕生》100x60cm 布面油畫 2019

2012年畢業于廣州美術學院油畫系第四工作室,2016年畢業于廣州美術學院油畫系,獲碩士學位。她對“物”與“消費”本身有著某種深刻的認知和理解。她的作品大多數時候包括著對圖像、文字,甚至對自己的消費。她很多時候都將自己融入到各種物欲與消費自己的環境中,用自身的體會或者體驗來做作品,不斷地探索和思考著材料本身、繪畫的邊界甚至倫理底線等等。從她早期的作品《一切皆可生產,一切皆可消費,一切皆可食用》《考古系列》《拍賣》等系列作品可以看出她對藝術的觀點及態度。

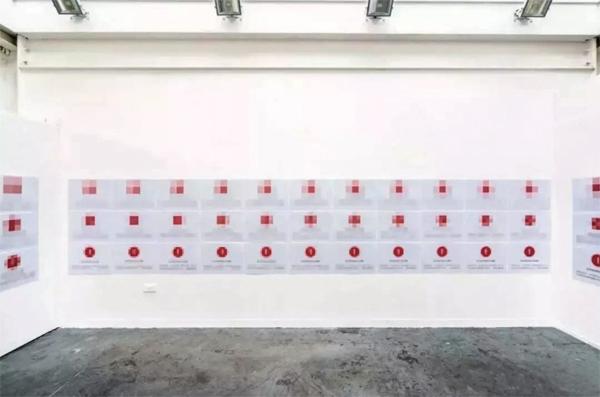

方小龍

方小龍,《內容受限》CONTENT RESTRICTED,數碼輸出,倫敦AVA Gallery,2019

畢業于上海師范大學美術學院繪畫專業版畫系。方小龍的作品一直在探索,用最簡單的元素創造出一種最強有力的感悟、最強有力的畫面、最強有力的作品。2019年,《內容受限》由200張作品組成的巨大墻面作品,每一張作品的文字內容是一樣,但卻有著不一樣的表達方式,以此重新構建了現階段人們對于內容“被轉譯”的焦慮。

沈楚楚

沈楚楚影像作品

既是藝術家,也是上海當代藝術館的策展人。沈楚楚喜愛展現二次元動漫文學,她的雕塑作品以獨特夸張的形態塑造出她心中的未來人物——柏特瑞。柏特瑞是在動漫美學的新世紀語言影響下所生成的虛擬角色,追求長生不老的有機軀體和永恒的青春活力。

劉娃

《月乳》單頻影像靜幀

劉娃的作品運用裝置、影像、繪畫等媒介,通過神經技術構建沉浸式的互動場域。其創作植根于人類學,意在探究人的情緒與感知的主觀性和可塑性。她跨學科的實踐在后人類的語境下,重新構想人的能動性,回應腦科學對于情感與欲望的量化、預測和影響。其作品以流動且去中心化的視角,質問人文與科技之間辯證的權力關系。她的作品展覽及收藏于多個國家的美術館與畫廊,并于2019年入選“福布斯亞洲 30 Under 30榜單”以及“保時捷中國青年藝術家雙年評選”。

景婧恩

景婧恩《浮生若夢》

畢業于中央美術學院。她的作品由中國傳統繪畫而生,在絹與箔的交疊中蛻變出對于中國傳統美學的思考和理解,2019年新作《浮生若夢》系列作品,用片段式的手勢與肢體構建出了不同時間,不同空間下共同的情感表述,光影交錯之間,斑駁如洗的畫面含蓄而堅定的展現了藝術家的審美境界。同時又讓我們看到了藝術家對繪畫材料和語言的精準把握。大生活中的景婧恩是安靜少言的,但她卻悄悄地將自己少女的思緒、藝術家的敏銳、青年一代對生命的理解在作品中進行著詮釋。

金璐

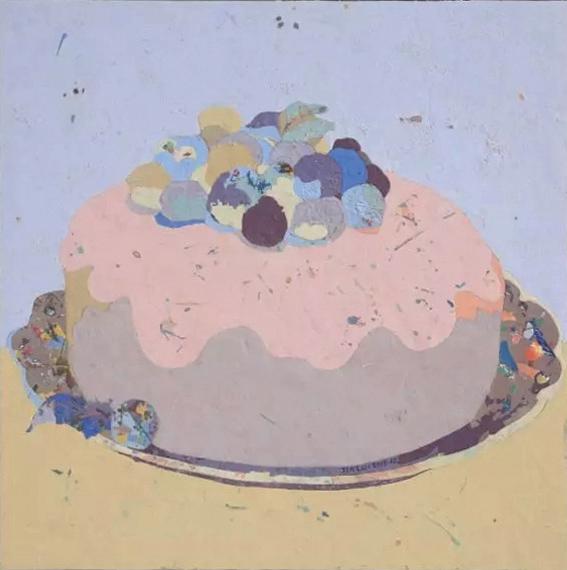

金璐《幸福·紀》之四 巖彩 70*70cm 2019

2009年本科畢業于西安美術學院,2013年碩士研究生畢業于西安美術學院。自研究生開始,以極大的熱情及毅力在巖彩繪畫領域深入學習和研究,對巖彩材質及色彩配置有自己獨特的審美修養,善于從平凡之物或自身生活感受中發現美,表現美,作品純凈細膩,溫馨浪漫。她的多件巖彩繪畫作品入選國家級、省級展覽(例如十三屆全國美展綜合材料繪畫展區)等等,2019年創作的《幸福·紀》之四,作品描繪的是一個平凡的小蛋糕,作品所用的巖彩材質來自地殼深層的礦物色和取自故鄉的有色土,平凡、質樸的顆粒與微粉碰撞、融合、層疊、反襯,傳達一種高雅、肅穆的甜蜜。

“啾小組”

“二線插花——深圳當代藝術二〇一九”群展現場的林山作品

由三位在深圳出生長大的年輕人方迪、嵇昊、金浩釩組成。三人是中學同學,美院畢業后各奔前程,但又在2015年回歸深圳聚首——因而誕生了“啾Jiū Society”。深圳年輕藝術家除了年輕外,深圳這個詞也不能忽略,除了生活工作在深圳外,作品能否與深圳發生更多的關系也同樣十分重要,啾小組很多的作品都喚醒了“深二代”這個群體的時代回憶,與深圳這座移民城市一同成長的三位藝術家,以無厘頭式的幽默,用年輕的視角重新審視深圳,近幾年作品也在深港城市/建筑雙城雙年展、上海雙年展和香港巴塞爾等地展出,十分值得關注的新一代藝術家。

林山

啾小組在深圳33空間舉辦的首次個展《深圳大飯店》現場

作為土生土長的深圳人,林山完整見證了一座城市的變遷、成長與繁華。在2019年,林山于谷倉當代藝術中心舉辦的個展《夜航》也引起了不小的轟動。Kenna Xu畫廊主徐文覺得,在當下快節奏的時代與環境中,林山堅持架上繪畫是一件很難得的事,尤其是在各種新媒體、新媒介材料的巨大誘惑下,架上繪畫作為源語言已經被眾多的藝術前輩充分的研究與探索。林山以專業的態度、良好的繪畫手感,持之以恒,不斷地探索磨煉自己的繪畫語言,雖然看起來很笨、很慢,甚至是不成熟,但這偏偏也是這個時代年輕藝術家身上很需要的品質。