近代上海造幣廠(原中央造幣廠)研究(1920-1949)

俞偉強 魏雅麗(人民銀行上海總部)

黃 超 柴劍光(上海造幣有限公司)

上海造幣廠(原中央造幣廠)從籌設至遷臺,前后共計29 年(1920-1949),是國民政府時期最為重要的造幣機構。開展上海造幣廠(原中央造幣廠)歷史研究,對探究我國近代貨幣形態、貨幣制度和金融中心的變遷具有重要意義。

1919 年,上海銀行界發起籌建上海造幣廠。1920 年2 月15 日,北洋政府大總統令第456 號指令:批準設立上海造幣廠。上海銀行公會發起組建銀團,合力借款作為上海造幣廠籌建經費,但因資金不足,建廠工程遲遲未能完成。

1928 年,南京國民政府改廠名為中央造幣廠,并于1930 年基本建成。1933 年10 月23 日,修訂《中央造幣廠組織法》,規定中央造幣廠隸屬財政部,掌管國幣的鑄造、銷毀及生金銀的精煉、分析。1933 年,根據銀本位幣鑄造條例,正式投產鑄造孫中山頭像銀元。1935年11 月法幣改革后,改鑄輔幣。

1937 年抗戰全面爆發后,中央造幣廠遭日軍飛機轟炸、侵占,工廠被迫內遷。其中,總廠辦事處作為管理分廠鑄造輔幣事宜的監督機關,先后五設四遷;武昌、成都、桂林、蘭州、昆明等地先后開設分廠,有效緩解了抗戰期間各地市面輔幣短缺的問題。

抗戰勝利后,經過兩年的整修,中央造幣廠于1948 年恢復鑄幣,先后開鑄金圓券輔幣、“民國二十三年版”銀本位幣以及各類金條,并處理相關機構的撤銷和接收。上海解放前夕,幾經籌劃,中央造幣廠奉命部分遷臺。

由此可見,近代上海造幣廠的籌設,是與中外銀元地位的變遷,國人迫切要求廢兩改元、統一幣制的呼聲直接相關的。更名中央造幣廠后,更是成為南京國民政府實施“廢兩改元”幣制改革的基石,有效推動了我國近代貨幣制度的演進、鑄幣工業文明的進步和上海遠東金融中心的確立。

科技變革是推動貨幣形態和貨幣制度改革的重要力量。近代以來,中國從農業社會向工業社會轉型,貨幣形態也從手工作坊的非標準貨幣(銀兩、銅錢)逐步演變為工廠制造的標準工業品(機制幣、紙鈔)。造幣廠正是貨幣制造工業化、貨幣制度近代化的產物,是一類特殊的金融機構,兼具金融屬性和工業屬性,長期以來發揮著金融基礎設施作用。近代造幣廠眾多,但冠以“中央”字號且存續至今的僅上海造幣廠一家。開展上海造幣廠(原中央造幣廠)歷史研究,可以從一個新的視角探究我國近代貨幣形態、貨幣制度和金融中心的變遷,對于弘揚中國貨幣文化、增強文化自信也具有重要的學術和現實意義。

一 研究現狀

關于上海造幣廠(原中央造幣廠)的既有研究多存在于貨幣金融史著作以及上海造幣廠(原中央造幣廠)的專題研究之中。民國時期,張家驤1922 年—1925 年所著《中華幣制史》設一編講幣制行政,其中專門介紹了上海造幣廠籌設經過,并附《上海造幣廠借款銀團致財政總長暨幣制局總裁意見書》。原中央造幣廠顧問、奧地利人耿愛德著《中國機制幣史》(英文)(《中央銀行月刊》1938 年12 月—1939 年3 月)一文,重點介紹了上海的中央造幣廠籌建、開鑄以及1933 年—1937 年的生產情況。1949 年后,中國人民銀行總行參事室編纂的《中華民國貨幣史資料》在廢兩改元一節中整理了若干與中央造幣廠有關的史料,并附錄了中央造幣廠鼓鑄廠條統計和中央造幣廠鼓鑄新本位銀幣統計。1993 年上海造幣廠編纂出版了《上海造幣廠志》,起止時間為1920 年—1990 年,其中1949 年前廠史在綜述、大事記、體制沿革中有所提及,但不夠全面、系統。宋佩玉著《上海造幣廠籌建始末》,在梳理上海市檔案館館藏檔案、中國第二歷史檔案館所編檔案資料、《銀行周報》等報刊資料的基礎上,對上海造幣廠從緣起、籌建、停滯、善后四個階段的情況進行充分敘述,并分析了上海銀錢業與北洋政府、南京國民政府的關系。翼謀著《中央造幣廠的創建與變遷》,對中央造幣廠從籌建到投產、戰時內遷、戰后復歸等幾個階段進行了簡述。錢嶼著《上海造幣廠設立的前前后后》,則重點論述上海造幣廠籌備的背景、經過,內容詳實,脈絡清晰。張舒文譯《孔祥熙等為中央造幣廠鑄幣事的往來函電選》,介紹了財政部和中央造幣廠為鑄造法幣輔幣,與美國斯科維爾公司聯系購買模具和坯餅事宜,側面反映了當時的貨幣改革。其余,如孫浩著《老上海造幣廠的洋技師赫維特》,則對中央造幣廠聘請的技師——美國人赫維特進行了介紹,赫氏來華主要工作是規劃中央造幣廠,并參與幣制改革和新幣設計,是中央造幣廠歷史上重要的人物之一。

總體而言,貨幣金融通史性的著作[2]以及造幣廠專題研究有一些共同的特點:首先,它們都是以時間為序,清晰地將近代金融機構發展劃分為幾個階段:晚清、北洋政府時期和南京國民政府時期,這樣做的好處可以讓讀者將近代金融機構的發展脈絡與政治變遷的關系聯系起來,但缺陷在于:一方面忽略各個階段之間的相關聯系,歷史被人為地以政權更替割裂開來,另一方面則忽視造幣廠發展階段性的獨特之處。其次,作為金融通史的一般著作,其內容涉及金融體系的方方面面,如貨幣、金融機構、金融市場、金融政策等,近代中央造幣廠作為金融機構的一種,因資料的限制而不是討論的重點,所占篇幅有限。第三,即使就近代中央造幣廠內容本身而言,這些著作也只是提供了一個相對簡要的介紹和描述,而不是深入的分析和研究。但是不論怎么說,前人所做的工作可以視為對近代中央造幣廠發展概況的初步論述,可以為更加深入的研究提供基礎文獻和歷史線索。

綜上所述,目前關于近代上海造幣廠(原中央造幣廠)的系統性、全面性著述尚付諸闕如。本文相較傳統貨幣史研究,創新性地從貨幣史、企業史和科技史三重維度出發,依托歷史學、金融學、錢幣學(機制幣范疇)等跨學科背景,通過搜集和整理相關檔案文獻、庫存實物史料,并與歷史界、錢幣界老專家進行訪談,對近代上海造幣廠歷史沿革中的數個關鍵論題進行探討,進一步厘清統一幣制、廢兩改元、銀本位制、改鑄輔幣等近代幣制變革的脈絡,進一步還原建廠方略、籌建經過、本位制爭論、抗戰內遷以及撤退臺灣等重要事件和史實真相,試圖揭示上海造幣廠(原中央造幣廠)與民國幣制改革以及上海遠東金融中心的內在聯系,進而探討、分析中國貨幣制度現代化進程中若干重要問題。

二 上海造幣廠的籌建(1920 年-1927 年)

一、籌建背景

中國明清以來,銀兩逐漸成為主要流通貨幣之一,但各地、各方鑄造的銀兩(銀錠)標準不完全統一,使商業貿易交付十分不便。18 世紀后期及19 世紀初期,外國銀幣流入中國。因其形制、價值標準一致,按枚使用,較為便利,市場需求日增。鴉片戰爭后中國各地相繼引進西方造幣工藝開始自己鑄造銀幣。此后銀錠、外國銀幣、中國銀幣并行流通,給商業發展造成頗多不便。

至1919 年,上海白銀庫存僅為一戰前的二分之一,現洋缺乏,市場動蕩。上海銀行界提出抑制厘價飛漲的辦法,建議在上海增設造幣廠[3]。與此同時,在華外國勢力對中國鑄幣事務頻頻置喙,企圖分享鑄幣控制權。

1919 年12 月,上海銀行公會分別向財政部及江蘇省政府呈請《請就上海商埠設立造幣分廠》,陳述在上海設立造幣分廠的理由:“(一)各國造幣廠多建于通商大埠,中國也應設造幣廠于通商交易繁盛的地方。(二)中國現狀,國庫依賴銀行,我國的大銀行均集中于上海,公私各機關所需銀幣,惟銀行是賴,若銀行不能視市面需要之額,隨時向造幣廠定鑄,將不能擔當起調劑金融的作用。(三)上海開鑄銀幣,物料價廉,運費可省,以大條銀付鑄,火耗又可減輕,成本必然降低。”[4]

1920 年初,北洋政府財政部、幣制局向大總統呈文《擬就上海設立造幣廠先后派員籌備》;2 月12 日,大總統徐世昌簽批“準如所擬辦理”;15 日,大總統令第456 號指令:批準設立上海造幣廠[5]。

二、籌建規劃

北洋政府時期,上海造幣廠的籌建工作在各方博弈下得以促成,但隨著北洋政府的財政舉步維艱,很難保證建設正常推進。因為協調資金問題,廠長一職頻頻調換,籌建工作一波三折,最終因資金不足于1924 年陷入停滯。

1.成立籌備處

1920 年2 月24 日,財政部任命鐘文耀為上海造幣廠第一任廠長,張德薰為會辦廠務,并設“上海造幣廠籌備處”。籌備處設于上海香港路4 號上海銀行公會大樓內。同年11 月,聘請美國人赫維特(C.Hewitt)為造幣廠總技師。赫維特曾供職于美國政府鑄幣機構長達24 年。赫維特到任之后,建議生產工藝流程仿造美國費城造幣廠,訂購最新式機器。

2.經費籌措

據初始估算,上海造幣廠建廠經費約為200 萬兩白銀。由于北洋政府財政困難,僅能撥款50 萬元,財政總長兼制幣局督辦周自齊向美國友華銀行借款,但因該行對借款合同中的某些條款不滿而未能達成。當時,上海銀行公會認為開辦造幣廠如果求助于外債,幣制難免受外人干涉。因此,上海銀行公會發起組建銀團,合力借款給北洋政府作為開辦經費。1921 年3 月2 日,借款合同簽訂。籌建經費共計250 萬元,以鹽款作擔保,以銀團代募國庫券為開辦基金。3 月11 日,上海造幣廠借款銀團成立,其中包括上海24 家華資銀行與若干錢莊,有力地推動了上海造幣廠的籌備工作。

3.選址及設備采購

一是選址。籌備處先后勘察廠地7 處。[6]最后選定蘇州河宜昌路小沙渡對河,即現上海造幣有限公司廠址建廠[7]。1921 年4 月底,實地測量“實有地九十八畝二厘五毫”。10月,新地契注冊完畢。

二是在設計建造方面。造幣廠廠房由8 家公司參加設計。1921 年5 月,最終選定通和洋行的廠房設計圖稿。建筑工程總計有13 家建筑行投標,9 月,施工開標,最終擇定姚新記營造廠承包。10 月底,建造廠屋工程開工。1923 年4 月,造幣廠修建廠屋工程告竣。

三是在設備采購方面。根據總技師赫維特建議,向美國訂購最新式機器。為保證機器設備所需電力和煤氣供應,廠內自備發電機2 座,3 臺蒸汽鍋爐和3 座煤氣發生爐。至1922 年8 月,各項設備相繼運抵上海。

三、籌建停滯

1922 年廠屋次第落成,訂購機器等亦相繼運達。但是支出款項遠超預算,且銀價大跌,以致于機器到滬無款交付,不能提貨[8]。借款銀團認為事關幣制大局,恐外人覬覦,如政府能確實擔保,仍愿繼續借款。但經多次磋商,未果。

1924 年8 月,財政部以借款既未成立,欠款無從清還,而廠內每月經費開支甚巨為由,下令撤銷上海造幣廠籌備處[9]。至此,所有廠房、機器設備交由上海銀行公會暫行保管,文件交財政部保存,總技師赫維特合同期滿解約回國,上海造幣廠籌備工作陷入停頓。

三 中央造幣廠的成立與開鑄(1928 年-1937 年)

1927 年南京國民政府成立后,擬將上海發展為最大、最重要的金融中心,同時希望通過貨幣制度改革掌控國內金融貨幣體系,為此恢復上海造幣廠的籌建工作。

一、成立及善后事宜

1.重啟籌建及善后

1927 年,南京國民政府成立后,就著手接收上海造幣廠[10]。擬具包括收回廠屋、機器,清理欠債在內的復廠計劃。1928 年11 月1 日,國民政府財政部將“上海造幣廠”更名為“中央造幣廠”。并與借款銀團就原上海造幣廠債務問題進行談判。1929 年2 月1 日,財政部成立中央造幣廠監理委員會,負責全廠舊債清理償還,廠屋之修繕,機器之提運裝置等工作。8 月8 日,財政部按期如數清償所欠上海各銀行、錢莊的兩期庫券本息及墊付各款,借款銀團宣告解散。12 月18 日,中央造幣廠向銀行公會收回廠屋、機器等項。

2.正式運行

1930 年4 月17 日,中央造幣廠廠房建造、設備安裝和各項配套工程竣工,并完成中央造幣廠竣工紀念章的制作。1932 年,各地再次要求廢兩改元。時至1933 年3 月8 日,國民政府頒布《銀本位幣鑄造條例》(1933 年3 月3 日立法院通過),中央造幣廠依照開鑄。本位幣因其背面圖案以帆船為主景,俗稱“船洋”。4 月5 日,財政部向全國發布《關于廢兩改用銀本位幣布告》。

3.廠區設置及組織架構

在廠區設置方面。1933 年,中央造幣廠開鑄時,辦公大樓1 層為總材料房、化驗室,大樓南端為生銀庫,辦公大樓后為U 字形廠房。由南端的走道進入大樓北面的U 字形廠房,沿順時針方向,依次為配合室、熔化室、熔鍋棧、壓汽及碎片室、銀條庫、銀片稱準室、碾銑室、煉洗房、鋼模室、機械修理房、印花及軋邊室、自動天平室、數幣室,最后回到辦公大樓東端的銀圓庫。主廠房后系輔助車間,有發電機組、給水站、設備檢修車間和一只龐大的蓄水池,高大的蓄水塔,可以做到生產上自給自足,不受外界影響。除擁有當時最新式的鑄幣機15 臺及整套附屬設備外,還備有發電、煤氣、供水等設施(圖1)。

圖1 上海造幣廠辦公大樓一層及主廠房設備平面布置圖

在組織架構方面。1929 年4 月10 日,國民政府公布《中央造幣廠組織章程》,規定中央造幣廠的職責、組織架構及工作流程。1933 年10 月13 日,國民政府將原《中央造幣廠組織章程》修正為《中央造幣廠組織法》并于10 月21 日公布施行。1935 年6 月,《中央造幣廠辦事細則》經國民政府財政部核準后發布,細則對中央造幣廠各部門的職責范圍與工作流程做了詳細規定(圖2)。

二、開鑄新幣

1.試鑄

早在1928 年,財政部即積極擬定設計圖紙,向世界各大造幣廠招標原模。原模圖稿正面中央是孫中山便服側面頭像,上面環列“中華民國十八年”,背面是在海面上航行的三桅帆船圖,兩邊鐫刻“壹圓”。英國、美國、意大利、日本、奧地利等五國應標。

為了推行甘末爾的金本位幣制,1932 年,國民政府命令中央造幣廠試鑄金本位貨幣,其中“壹圓”“半圓”“貳角”“壹角”4 種面值為銀質,“半毫”“貳仙”2 種面值為鎳質,“壹仙”面值為黃銅質。

圖2 中央造幣廠組織系統圖

試鑄圖稿正面經由英國、美國、意大利、日本、奧地利等五國所鐫原模5 對進行評比,最終采用意大利版作為金本位“壹圓”幣正面模板,背面圖案為二桅帆船,“金本位幣”字樣標示其上,右側有旭日,水面上三只飛鳥。此模具委請美國費城造幣廠制作。金本位幣制計劃因不適合中國國情而遭致各界反對,“金本位”貨幣最終未能正式鑄造與發行。

2.開鑄

為了統一幣制,配合“廢兩改元”。1933 年3 月1 日,中央造幣廠奉命正式開鑄新幣。

(1)“民國二十一年”版壹元銀幣

1933 年,中央造幣廠改造金本位幣模具。年號仍采用“民國二十一年”,移除“金本位幣”字樣,將水面上的3 只飛鳥移至二桅帆船之上。該版銀幣的原模由美國費城造幣廠鐫刻。

1933 年3 月8 日,國民政府公布《銀本位幣鑄造條例》。條例規定:中央造幣廠所鑄銀幣是法定本位幣,銀本位幣定名為“圓”,直徑39.4 毫米,重量26.6971 克,含銀880‰,含銅12%,含銀量23.493448 克,重量與成色的公差均為3‰[11]。另外,條例還明確規定法定本位幣鑄造權專屬于中央造幣廠,舊有各廠局一律停廢。自此,全國各省分鑄銀幣的局面正式結束,銀幣鑄造權正式收歸于中央造幣廠。同時規定,持有銀兩或舊有銀幣可請求中央造幣廠代鑄銀本位幣,加納鑄費2.25%。

因當時日本發動侵華戰爭,有人說銀幣背面圖案中“太陽升起的地方是日本”“空中飛舞的是日本戰斗機”[12]。圖案引起的爭議,使得開鑄不久即停工,共鑄造226 萬枚,其中220 萬枚由中央造幣廠收回,存入中央銀行庫房作為準備金,最終流出不足6 萬枚。

(2)“民國二十二年”版壹元銀幣

國民政府財政部不得不請美國鐫刻新模,1933 年5 月,新版模具到廠,新版銀幣面額仍為“壹圓”。“民國二十二年”版銀幣除將正模年份更改外,背模圖案除去了船頂上的飛鳥和右側旭日陽光。1933 年6 月10 日,開始用新模進行鑄造,共鑄造4639.5 萬枚,并一直生產到1934 年上半年。

(3)“民國二十三年”版壹元銀幣

1934 年10 月起,中央造幣廠開始鑄造“民國二十三年版”銀幣,除年號更改外,其余圖案與“民國二十二年版”銀幣相同,該款銀幣模具全部由美國費城造幣廠制造,至1935 年底共生產約9874 萬枚。

(4)廠條

1933 年9 月,應中外銀錢業巨額款項收解便利需要,中央造幣廠依據《銀本位幣鑄造條例》,開始熔鑄含銀成色九九九甲種廠條和成色八八零乙種廠條(廠條即銀條,每條含銀與1000 元銀幣含銀量一致)。前后共生產甲種廠條3621 條,乙種廠條59990 條。

(5)輔幣(銅、鎳幣)

1935 年11 月4 日,國民政府宣布實施法幣改革,放棄銀本位制,白銀收歸國有,同時各版銀幣一律禁止流通。為了配合法幣改革,財政部命令中央造幣廠停鑄銀幣,改鑄法幣輔幣。國民政府于1936 年1 月11 日公布《輔幣條例》,規定,“輔幣之鑄造專屬于中央造幣廠,輔幣之種類有:二十分鎳幣,總重6 公克,成色純鎳;十分鎳幣,總重4.5 公克,成色純鎳;五分鎳幣,總重3 公克,成色純鎳;一分銅幣,總重6.5 公克,成色銅九五、錫鋅五;半分銅幣,總重3.5 公克,成色銅九五、錫鋅五”。其中二十分硬幣直徑24mm,十分硬幣直徑21mm,伍分硬幣直徑17mm,壹分銅幣直徑26 mm,半分銅幣直徑20mm。

1936 年1 月,中央造幣廠開始鑄造二十分、十分、五分三種純鎳幣和一分、半分2 種銅幣。

由于熔煉設備不能鑄造純鎳坯餅,經由國民政府財政部向美國司克威(SCOVILLE)廠采購坯餅,由中央造幣廠完成印花。由于鎳幣的需求量大,中央造幣廠無法滿足市場流通,因此中央造幣廠還委托奧地利維也納造幣廠代加工,奧地利代鑄的鎳幣在幣背布錢下標有“A”字,以示區別。

3.銀本位幣鑄造數量及意義

1933 年3 月至1935 年11 月3 日法幣改革公布時,中央造幣廠鑄造的銀幣數量,除去回收改鑄的產品外,共解交中央銀行銀本位幣145195000 枚,甲、乙兩種廠條50471 條,總計面值195666000 元。據估計,廢兩改元前的1931 年,流通銀幣總額17.07 億元,其中民國幣生產共計14.27 億元,龍洋約2 億元,外國銀幣8000 萬元。另據統計,1890 年至1932 年中國各造幣廠鼓鑄銀幣17.46 億元,42 年間平均產量13 萬元/日[13]。

1933 年日本正金銀行就廢兩改元調查中,提到“到目前為止,杭州、南京、天津(目下停閉)、武昌以及廣東等造幣的鑄幣能力只不過十萬銀幣左右。”[14]然而,中央造幣廠在短暫2 年零8 個月的時間里,為國民政府廢兩改元生產了1.45 億“船洋”銀幣和50471個廠條,合23 萬銀幣/日,遠超過以往各造幣廠平均生產水平之和。在短時間內發行總金額就占到1931 年流通銀幣的11.5%,為順利推行廢兩改元改革提供了堅實保證。

四 抗戰時期中央造幣廠的內遷(1937 年-1945 年)

一、總廠辦事處五設四遷

1.上海辦事處

“七·七”盧溝橋事變發生后,中央造幣廠即將重要原料及案卷除急用者外,均轉移到公共租界內的堆棧保存,并將15000 箱鎳餅運送到杭州造幣廠內儲存。同時在法租界自租棧屋,存放各類物資。截止至淞滬會戰爆發前,已運出物資總價值約1090 余萬元,存在廠內的僅有40 余萬元。1937 年“八·一三”淞滬會戰爆發,當日上午10 時,中央造幣廠停鑄,原料以及成品,暫封存廠區庫房。為處理中央造幣廠停鑄的善后事宜,于古拔路(現富民路)設立上海臨時辦事處,對于廠內的重要機件,連夜拆卸,運往鎮江后轉運武昌;對原存杭州造幣廠的鎳餅,派員分批取道浙贛鐵路轉運漢口;暫存在租界各類物資,待日后轉運他處。

1938 年2 月,在中央造幣廠香港辦事處成立后不久,上海辦事處改名為運輸保管組,負責保管存放在租界內各棧房各類物資,并設法運到內地各分廠。

1940 年,沿海地區多已淪陷,原先發行的銅、鎳輔幣被日軍大量劫走。而內地鑄成的輔幣又無法運往租界。為此,留駐上海租界的運輸保管組,應上海銀行公會聯合準備委員會之請,委托上海美商北極公司,鑄造5 分及1 分鋁制輔幣,在上海租界內流通。這批鋁幣于1940 年2 月24 日開鑄,1941 年12 月太平洋戰爭爆發后停鑄,總產量5 分幣2 億枚,1 分幣5 千萬枚,年份為1939 年版。該套輔幣正面僅鑄面值,背面為布圖。

1942 年6 月,中央造幣廠上海運輸保管組撤銷。

2.香港辦事處

受戰事影響,除香港外,沿海與內地的水陸交通均被阻斷。為適應現實需要,1938 年2 月,中央造幣廠在香港設立辦事處,負責將存滬的物資經香港運往內地各分廠。三個月后,由于改設辦事處于漢口,香港辦事處改為香港運輸采辦組,并計劃于6 月底撤銷,將購料事務委托中央信托局代辦,運輸事宜交由西南運輸處代辦。后因事務需要,在港設立了小規模通訊處,負責接洽與承轉各項事務,直至1943 年5 月31 日,撤銷。

3.漢口辦事處

1938 年5 月30 日,中央造幣廠在漢口設立辦事處。因戰局惡化,漢口辦事處成立僅兩月即撤銷,8 月7 日,遷往重慶。

4.重慶辦事處

1938 年8 月9 日,重慶辦事處設立,并開始辦公。1939 年4 月27 日,因重慶時遭日機空襲,辦事處在重慶市郊外圍擇地疏散辦公。后因香港、武漢兩地撤離人員先后抵達重慶,自9 月1 日起辦事處再次搬遷。因重慶屢遭日機轟炸,重慶辦事處暫時移往昆明,重慶設中央造幣廠駐渝辦事組。

5.昆明辦事處

1939 年6 月23 日,昆明辦事處正式辦公,但每月重要事項仍須面呈駐渝辦事組請示。1940 年3 月1 日起,經財政部核準,昆明辦事處撤銷,其辦事人員、檔案全部遷回重慶。

二、設立分廠

在抗日戰爭時期,為解決各地市面輔幣缺乏的困境,中央造幣廠先后在武昌、成都、桂林、蘭州、昆明等地開設分廠。

1.武昌分廠[15]

1937 年3 月,中央造幣廠奉命籌建武昌分廠,委派員工辦理接收事宜。1937 年9 月1 日,武昌分廠正式成立,10 月19 日,開鑄輔幣。自開鑄以后,最初產品為20 分、10 分、5 分的純鎳輔幣,年份仍沿用1936 年原版。1937 年12 月底,開始同時鑄造1 分銅輔幣,年份改用1937 年版。武昌分廠在完成本廠鑄幣任務的同時,還為成都、桂林兩分廠代制鑄模和維修機件。

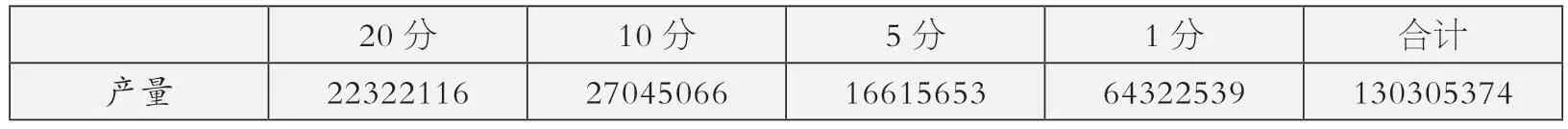

表1 武昌分廠輔幣生產總量(截至1938 年) (單位:枚)

1938 年7 月,武漢戰局緊張,武昌分廠將全部物資拆裝內運至成都、桂林兩分廠,至9 月底裝運完畢。武昌分廠設立期間,為便于轉運物資,曾在桂林、衡陽兩地設立辦事處。1938 年3 月,桂林分廠成立,上述兩地辦事處分別于1938 年4 月7 日和6 月1 日撤銷。兩地辦事處所保管物資移交桂林分廠接管。

2.成都分廠[16]

1937 年11 月14 日至18 日,中央造幣廠奉令接收原成都造幣廠,并改名為中央造幣廠成都分廠。接收以后,由于廠房、機器殘缺嚴重,短時間無法完成修理。11 月22 日,暫在重慶建立臨時工廠,接收前重慶銅元局部分機器設備,于1938 年6 月25 日開鑄。鑒于日寇轟炸強度日甚一日,1939 年9 月1 日,財政部令將所存重慶臨時工廠的鎳餅完成印花,然后將一切物資遷往成都分廠。

1938 年11 月21 日,成都分廠開鑄“民國二十七年版”20 分、10 分、5 分三種純鎳輔幣。1939 年3 月,開鑄“民國二十八年版”1 分銅輔幣,其余3 種輔幣也相繼完成印花。自1940 年起,國民政府頒布《修正輔幣條例》,改鑄白銅10 分和5 分、黃銅2 分和1 分四種合金輔幣。由于物價上漲,10 月26 日,總廠電令停鑄1 分、2 分兩種小額輔幣,專鑄5 分和10 分。1941 年停鑄5 分、10 分兩種輔幣,籌備鑄造“民國三十一年版”20 分、50 分新白銅合金輔幣,并于1942 年1 月1 日正式開鑄。1943 年5 月停鑄,成都分廠改為生產軍工用品、為軍工廠修配機件。

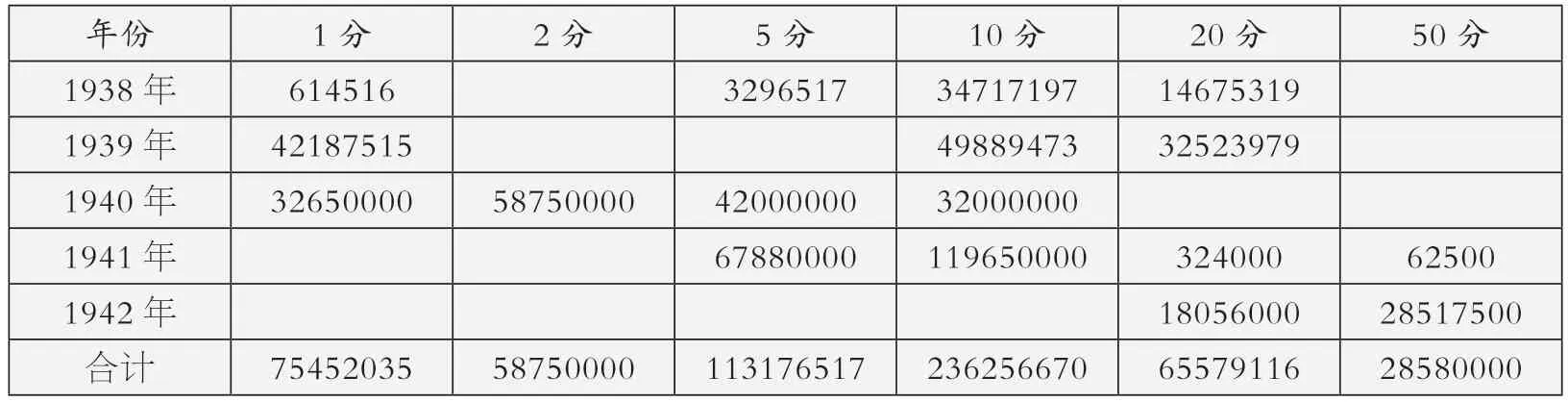

表2 成都分廠歷年輔幣產量統計表 (單位:枚)

3.桂林分廠[17]

1938 年3 月,財政部應廣西地方要求,令中央造幣廠將上海內遷的一部分機器運往桂林,籌設桂林分廠。5 月24 日,桂林分廠開始鑄造5 分、10 分、20 分鎳幣。銅幣因電力供應限制及銅料上漲超過面值,所以未大量生產。1940 年,陸續鑄造1 分、2 分、5 分、10 分新合金輔幣,后因通貨膨脹,1 分、2 分輔幣于11 月起暫停生產,專鑄5 分、10 分兩種輔幣,并以多鑄10 分幣為原則。1941 年,因電力供應不足,且敵機空襲頻繁,當年5 分、10 分輔幣產量僅為全年計劃產量的80%。1942 年,物價日益上漲,奉令1 月20 日,開鑄50 分輔幣,26 日,開鑄20 分輔幣。6 月,因物價波動劇烈,停止鑄造20 分輔幣,繼續鑄造50 分輔幣,同時兼營其他副業。

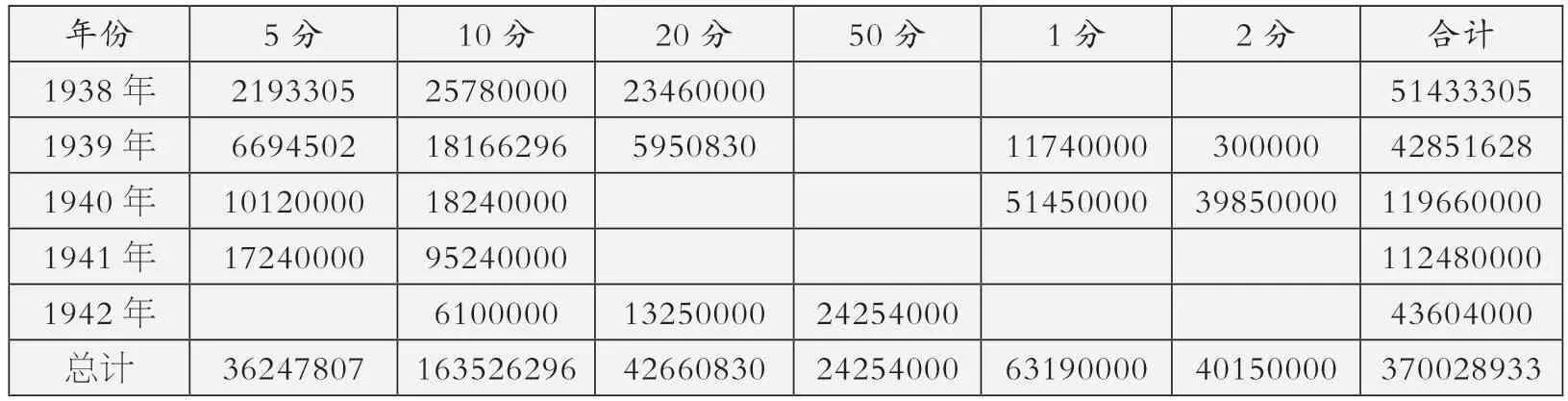

表3 桂林分廠歷年產量表(截至1942 年) 單位:枚

4.蘭州分廠[18]

1938 年4 月,財政部應西北地方要求,在前甘肅造幣廠舊址籌設中央造幣廠蘭州分廠。10 月1 日,蘭州分廠正式成立,11 月7 日,開鑄。由于當地無純鎳光餅,于是就地取材,生產1939 年版1 分銅輔幣,共生產25053206 枚。因缺乏鑄幣原料。1939 年10 月該廠停鑄。并將廠房、原料、機器等交由中央銀行蘭州分行代為保管。人員返回重慶,于重慶設立分廠辦事處處理未盡事宜。1940 年底,各項事宜全部處理完畢,分廠辦事處撤銷。

5.昆明分廠[19]

1939 年10 月,撥付云南省法幣80 萬元將云南銅幣鑄造廠改名為中央造幣廠昆明分廠。1940 年元旦,昆明分廠正式開鑄輔幣。昆明分廠開鑄時只有2 分黃銅輔幣,后于1940 年1 月28 日開鑄1 分黃銅輔幣,4 月24 日開鑄10 分白銅輔幣,8 月24 日開鑄5 分白銅輔幣,年份為1940 年版。1941 年11 月,奉命改鑄新合金輔幣。1942 年2 月5 日,開鑄50 分新輔幣,2 月6 日,開鑄10 分新輔幣,2 月10 日,開鑄20 分新輔幣。后因銅料短缺,自5月12 日起停鑄待料。8 月初由貴陽運來銅元,于8 月10 日恢復鑄幣,后因物價高漲,市場不再需要輔幣,1942 年7 月,奉命停鑄,改為生產軍工用品。

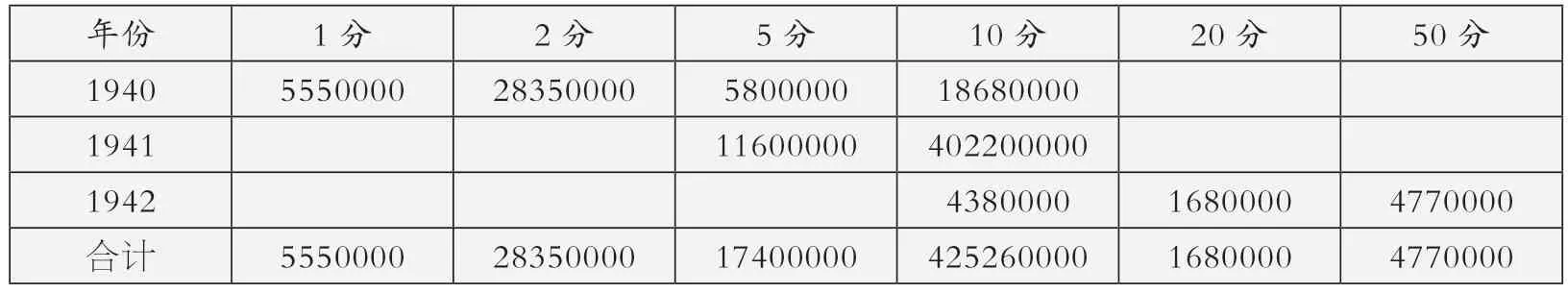

表4 昆明分廠歷年輔幣產量統計表 (單位:枚)

盡管中央造幣廠各地分廠存續時間并不長,其鑄造的各類輔幣有效緩解了抗戰期間市面輔幣短缺的問題(表5),也盡最大限度地保護了鑄幣物資、物料和機件設備。

表5 中央造幣廠各分廠淞滬會戰爆發后解繳中央銀行發行數量表 (單位:枚)

五 抗戰勝利后的中央造幣廠(1945 年-1949 年)

一、中央造幣廠復工

1.廠址廠屋的接收

抗日戰爭期間,中央造幣廠廠房被日軍作為械彈倉庫。1945 年9 月24 日,日方將其移交國民政府海軍司令部,中央造幣廠即刻商請海軍司令部,要求移轉。1946 年3 月1 日,中央造幣廠接收員辦事處遷入廠內辦公。

2.存棧物資的接收

1937 年中央造幣廠撤退時,未內遷物資,一部分存放在上海市法租界棧房內,后被日敵占有。1945 年9 月18 日,中央造幣廠接收員前往接收。另一部分遷存于公共租界內棧房。該處雖被日寇占有,但未全部劫掠。至1946 年4 月,派員提回。

3.組織機構調整

抗戰勝利后,原有組織及員額配備已經不能適應當時的需要。1946 年,中央造幣廠將原有組織法加以修正。其調整后的組織機構如圖3:

4.熔制金銀、銷毀銅元制錢及代碾銅片數量

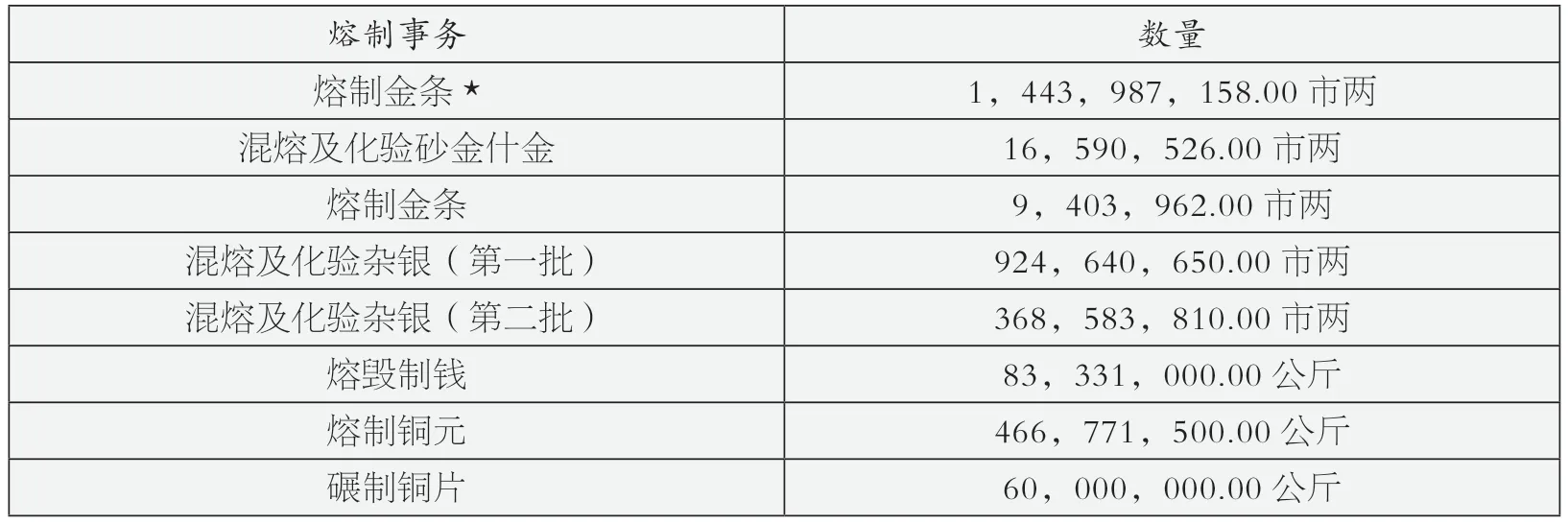

中央造幣廠復工后,開始代中央銀行及處理局開展熔化金、銀、銅元、制錢等。1946年4 月下旬,造幣廠開始熔鑄第一批偽華興銀行90 余萬兩雜銀。10 月,造幣廠經營副業,熔鑄銀、銅,軋制銅皮。1947 年2 月10 日,中央造幣廠代中央銀行熔鑄99%成色10 兩銀條,至20 日結束熔制,共熔制950 條,9498.951 兩。3 月,造幣廠結束副業,共熔煉銅條63272100 公斤、銀條36613400 公斤、軋制黃銅皮59999 公斤,熔鑄數量見表6。

圖3 抗日戰爭勝利后中央造幣廠組織系統圖

表6 1945 年9 月-1947 年3 月中央造幣廠熔制事務統計表

二、相關機構的撤銷和接收

1.各地辦事處、分廠的撤銷

抗戰勝利后,除重慶辦事處,其余各地辦事處已陸續撤銷。1946 年2 月,重慶總廠辦事處熔制金條完成,即著手辦理復員工作。6 月1 日正式遷滬辦公,撤銷中央造幣廠重慶辦事處,改設重慶撤銷辦事處。1947 年2 月底,重慶辦事處正式撤銷。

中央造幣廠各地分廠中,武昌分廠已于1938 年武漢淪陷時撤銷;蘭州分廠已于1940年撤銷;桂林分廠于1944 年9 月11 日因日寇入侵廣西而停工,12 日撤離,最終在重慶撤銷。抗戰勝利后,1945 年9 月,中央造幣廠令成都、昆明兩分廠辦理撤銷事宜。成都分廠于1945 年11 月停鑄,改設成都分廠保管處,選擇可使用機器、物件運往上海總廠,其余標價出售,廠址、廠屋及剩余物料移交成都中央銀行代為保管。昆明分廠奉命撤銷,改設昆明分廠保管處,負責處理設備及剩余物料,至1945 年年底,該分廠全部撤銷。

2.各地舊造幣廠的接收

抗戰勝利后,中央造幣廠先后接收了杭州、上海、沈陽等地的舊造幣廠。1946 年11月8 日,奉財政部令,中央造幣廠接收杭州造幣廠廠址、廠屋,后由中國紡織企業公司租用。1947 年3 月,中央造幣廠繳價購買日本遺留上海的石福金屬廠,以補充總廠設備,該廠改名為中央造幣廠玉山路工場。1948 年4 月,由中央造幣廠呈準,沈陽造幣廠改為中央造幣廠沈陽保管處,部分機器材料準備運至上海總廠補充應用。

三、中央造幣廠開鑄輔幣

1.國民政府籌備金圓券改革

中央造幣廠復廠后,添置設備等支出,約需“國幣一千一百二十八億五千六百萬,又美金二百三十一萬二千四百六十二元”,但這筆資金財政部一直未能撥付。由此,1948 年8 月改革幣制前夕,中央造幣廠的鑄幣機器仍然零落不全。

1948 年8 月19 日,國民政府宣布實行幣制改革,即金圓券改革。

2.開鑄輔幣

1948 年10 月10 日,中央造幣廠正式開工鑄造。當天即開鑄金圓券一分銅幣輔幣,其幣材含銅95%、鋅4%、錫1%,重量為3.50 公克[20],銅幣正面圖案為青天白日、反面為古錢圖案及“一分”二字。12 月中旬,一分銅輔幣奉令停鑄,改鑄5 角銀幣,銀幣正面為蔣介石頭像、反面為麥穗圖案及“伍角”二字,由于金圓券迅速貶值,銀幣材料價值遠高于面額價值,因此5 角銀幣未發行。

由于金圓券迅速貶值,民間對紙幣失去信心,以銀幣和黃金為通貨進行交易。1948 年11 月起,中央造幣廠先后鑄造各式金條(半兩、一兩、二兩、三兩、五兩、十兩金條),至1949 年1 月底全部完成。1949 年2 月中旬,中央造幣廠籌備恢復重鑄“民國二十三年版”壹元銀幣,3 月1 日起,正式開鑄。自1948 年10 月至1949 年5 月中央造幣廠遷臺止,共鑄成并解出金圓券一分銅輔幣568 萬枚,“二十三年版”壹元銀幣662.5 萬枚,黃金小條160 萬余兩,金圓券“伍角”輔幣約8 萬枚[21]。

四、中央造幣廠奉令遷臺

1.籌備遷臺

1949 年4 月,南京國民政府瀕臨覆沒,中央造幣廠開始籌劃遣散員工,準備遷廠。4月25 日,中央造幣廠向財政部呈請遷移事宜。財政部指令中央造幣廠:1、該廠應準遷往臺灣。2、該廠應酌留一部分重要技術員工隨同遷臺服務。3、該廠在遷離上海之前應仍暫維現狀。4、該廠所有遣散員工警役準予比照4 月份薪工一次發給遣散費3 個月,并準另外發旅費各300 元。5、該廠因遷移所需各項費款,除由部長電中央銀行先行墊借外,應將經領各數支用情形隨時報部備核,并實辦追加概算呈部核準。

4 月26 日,財政部電令,中央造幣廠遷往臺灣,必須完成,應即籌劃。同時,應在廣州設廠,準備制金。因此中央造幣廠一方面派員飛往臺灣洽辦遷廠事宜,一方面派員趕赴廣州籌劃設廠事宜。

2.遷臺經過

1949 年5 月8 日,中央造幣廠部分設備及公物由“海黔”輪運至臺灣。5 月16 日,機件物資分海、陸兩路發運。

海運先是租用上海民生實業公司“民眾號”輪船,裝運赴港。因裝箱貨物內夾帶有硝酸,引起“民眾號”輪船燃燒,被迫停止裝運。經財政部長轉飭上海海關,最終撥借燈塔艦,繼續裝運赴港。陸運部分機器被解放軍截獲,扣押在海南島,由海口人民銀行接管,1954 年,由上海造幣廠派員運回。遷臺主要設備有軋機10 臺(其中玉山路工場8 臺)、日式沖床3臺、萬兩天平1 臺、干餅機1 臺、洗餅機2 臺、7.5 匹馬力美式壓印機1 臺、3 匹馬力美式壓印機6 臺、光邊機3 臺(其中玉山路工場1 臺)和3 匹馬力日式壓印機6 臺。

中央造幣廠部分重要技術人員及其家眷也陸續遷往臺灣,最終留在上海的職工總人數為508 人,其中負責人為副廠長,職員105 人,工人332 人(含臨時工105 人),警士26人,司機4 人,技工4 人,公役36 人。

六 啟示與建議

近代中國,造幣廠作為一類特殊的金融機構在各地涌現出來,發揮著金融基礎設施作用。相較各地造幣廠業務大多僅僅輻射周邊一隅,上海造幣廠(原中央造幣廠)則具有全國性影響。其發展變遷,既有近代造幣廠發展的共性,也有自身發展的個性。通過本文的研究,主要形成了四個方面的啟示:

一、上海造幣廠的創立更多是利益集團博弈的產物

從籌建背景可以看出,建立近代造幣廠是實現貨幣制度近代化的重要前提。在上海地區創立造幣廠,有助于華商銀行擺脫錢莊業在金融業務上的束縛,提升華商銀行對外商銀行的競爭力。作為最大受益者,以銀行公會為代表的華商銀行集團成為創立上海造幣廠的重要力量,并極力拉攏錢莊業、排擠外商銀行。因此,與近代其他造幣廠不同,上海造幣廠的創立更多是市場自發行為,是利益集團博弈的結果。

二、中央造幣廠的成立與運行是政府直接控制金融的結果

上海造幣廠歷任廠長均由政府任命,但不同時期的政府對于造幣廠的控制和影響相差較大。北洋政府財政舉步維艱,政府對于金融的控制較為軟弱,致使造幣廠籌建陷入停滯。相較之下,南京國民政府為擺脫嚴重的財政赤字危機,希望通過幣制改革掌控國內貨幣金融體系,上海造幣廠才得以更名為中央造幣廠,成為中央政權金融體系的重要一員,并壟斷了本位幣鑄造權。中央造幣廠也就理所當然地成為中央政權貨幣制度改革的忠實執行者,也在國民政府歷次貨幣改革中發揮了相應的作用。

三、上海造幣廠的變遷與中國金融中心的變遷緊密相連

20 世紀上半葉,全國性金融中心在不同地域間變遷,其基本軌跡是:上海—北京與天津—上海—重慶—上海[22]。作為近代重要的輔助金融機構,上海造幣廠的籌建、更名為中央造幣廠、抗戰時期的內遷、光復后回滬復工,這一歷史線索與近代金融中心的變遷緊密相連,也成為中國金融中心在不同區域間變遷和上海遠東金融中心起伏發展的又一重要佐證。

四、上海造幣廠是上海近代工業文明的重要見證

上海造幣廠位于近代民族工業聚集地——蘇州河沿岸,見證了中國近現代工業文明的歷史進程。作為南京國民政府的中央造幣廠,上海造幣廠引進了當時美國最先進造幣工藝和設備,試鑄過多種金、銀、銅、鎳等樣幣,同時還鑄造紀念章,雕刻和鑄造技術在全國居領先地位,從管理制度、組織架構、生產規范、技術工藝等方面來看,均是中國造幣廠較為成功的一次現代化改造實踐,并至今保留了主要的廠房建筑,成為我國獨特的金融遺產和工業遺產。

注釋:

[1]徐寄庼:《最近上海金融史》、《增改最近上海金融史》,上海銀行周報社1926、1929、1930 年版;楊蔭溥:《上海金融組織概要》,商務印書館,1930 年版;上海銀行周報社:《上海金融市場論》,華豐印刷所,1923年版;潘連貴:《上海貨幣史》,上海人民出版社,2005 年。

[2]張家驤:《中華幣制史》,民國大學,1925 年;中國人民銀行總行參事室:《中華民國貨幣史資料》,上海人民出版社,1991 年;上海造幣廠:《上海造幣廠志》,中國金融出版社,1993 年;宋佩玉:《上海造幣廠籌建始末》,《檔案與史學》,2002 年第6 期;翼謀:《中央造幣廠的創建與變遷》,《上海市普陀區文史資料·經濟專輯》第3 輯,1995 年版;錢嶼:《上海造幣廠設立的前前后后》,《中國錢幣》,1992年第1 期;張舒文(譯):《孔祥熙等為中央造幣廠鑄幣事的往來函電選》,《檔案與歷史》,1999 年第1 期;孫浩:《老上海造幣廠的洋技師赫維特》,《中國錢幣》,2006 年第1 期。

[3]徐永祚:《上海洋厘飛漲之原因及其救濟法》,《銀行周報》,第3 卷第43 號,1919 年11 月18 日。

[4]《上海銀行公會呈江蘇省長及財政部文》,《銀行周報》第3 卷第45 號,1919 年12 月2 日。

[5]錢嶼:《上海造幣廠設立的前前后后》,《中國錢幣》1992 年第1 期,第53 頁。

[6]7 處分別為:1.龍華日暉港邊約130 畝,每畝地價500 元。2.東廟橋路約40 余畝,每畝地價900 余元。3.龍華路泉漳別墅西約80余畝,(官民地各半)每畝民地地價900兩。4.江灣駱家橋約40畝,每畝地價1300兩。5.蘇州河小沙渡對河約20余畝,地價每畝2000兩。6.蘇州河宜昌路小沙渡對河(與第五處毗連)約103畝,每畝地價2200 兩。7.楊樹浦港內平涼路約50 余畝,每畝地價3600 兩。

[7]經過實地考察,龍華日暉港及龍華路泉漳別墅西兩處因貼近軍區兵工廠,不宜建廠。東廟橋路雖價格低廉,交通也比較方便,但地勢較低,河深較淺,船運不便。江灣駱家橋地勢低洼,水陸交通均為不便。而蘇州河小沙渡對河一處,因前面的興華公司土地不愿出讓,后面民地雖多,但無出路,亦不宜建廠。只有楊樹浦港內平涼路地塊最為相宜,在與業主接洽后訂立草約,并付定銀8000 兩。而后恰逢工部局制定筑路規劃,計劃中有馬路橫穿該地而不適用,只得取消合約,定銀充償損失。

[8]借款銀團提供的第一筆借款250 萬元,扣除利息、折扣、銀團所拿的傭金等項,僅實收190 余萬元。這項借款主要用于購置廠基、建造廠屋、購買庫門電線管料,以及繳付茂生洋行第一批機器費用。

[9]宋佩玉:《上海造幣廠籌建始末》,《檔案與史學》,2002 年第6 期。

[10]《國民政府財政部令(第二一一號)》,《財政日刊》第61 號,1928 年1 月31 日。

[11]《中央造幣廠工作經過報告書(1930 年)》,上海造幣有限公司內部資料,第5-6 頁。

[12] 孫浩:《百年銀元》,上海科學技術出版社,2012 年版,第147 頁。

[13][14]中國人民銀行總行參事室編:《中華民國貨幣史資料1924—1949》,第101 頁,98 頁。

[15]在組織機構方面,武昌分廠設主任一人,除秘書、技正、會計員、稽核員外,下設二課,即總務課、工務課,總務課下設四股,工務課下設六股。全廠共有工人433人。其廠房占地面積共計2521方丈55方尺92方寸,附屬房屋18 間6 所,主要的造幣設備包括光邊機12 臺、沖餅機14 臺、印花機29 臺(印銅元)、54 臺(印銀幣)、碾片機26 臺、壓模機2 臺、熔化爐124 座,輔助設備各種機床27 臺、鍋爐18 座、抽水機14 臺等。

[16]根據1942 年統計資料,成都分廠主要的造幣設備有:輾片機5 部,印花機12 部,沖餅機5 部,洗餅機4 部,光邊機3 部,剪刀機3 部,壓模機1 部等。成都分廠成立后,設主任1 人,下設兩課(總務、工務)四室(會計、稽核、秘書、技正),辦理一切廠務。1945 年改組為兩課三室一員十三股。成都分廠成立時共有職員80 人,工役573 人,合計653 人。

[17]桂林分廠主要造幣設備有輾片機7 臺,沖餅機5 臺、洗餅機4 臺、干餅機2 臺、光邊機4 臺、印花機20 臺等。設主任一名,下設二課(總務課、工務課)、二室(秘書室、技正室),課下設股。根據1941 年統計資料,全廠共有職員97 人,工人、警衛、差役等共572 人。

[18]蘭州分廠的主要職員骨干來自總廠,設主任一人,下設二課(總務課、工務課)七股,設秘書一人,技正一人。根據1939 年1 月的統計資料,蘭州分廠共有職工289 人,其中職員47 人,工人200 人,什役24 人,警衛18 人。蘭州分廠使用原蘭州造幣廠的廠房作為其工場基地,占地面積150 萬平方尺,內有廠房111 間。除繼續使用舊廠機器設備外,湖北銅元局調撥了一部分機器,主要造幣設備包括鋼模機1 部,熔化爐64 座,輾片機4 部,烘餅機2 部,沖床4 部,光邊機3 臺,印花機10 部等。

[19]昆明分廠成立時共有職員66 人、工人196 人,除留用舊廠人員及就地招募部分外,大多從總廠、蘭州、成都、桂林分廠調用;警衛47 人,除由鹽務緝總隊調用20 人外,其余就地招募;差役33 人,大多就地雇用。昆明分廠實有占地面積16.923 畝,廠屋265 間。1939 年9 月,接收舊廠時有印花機12 部、碾片機6 部、沖餅機5 部、光邊機6 部、烘片爐8 座、熔化爐12 座、鍋爐1 座、60 匹馬力引擎1 部等;1941 年,有印花機7 部、碾片機5 部沖餅機4 部、光邊機2 部、60 匹馬力蒸汽機1 座、50 匹馬力和10 匹馬力馬達各2 只,5 匹馬力和3 匹馬力、馬達各1 只等。

[20][21]《中央造幣廠開鑄五十周年紀念特刊》(臺灣),第18 頁,18-19 頁。

[22]吳景平:《中國近代金融史十講》,復旦大學出版社:2019 年第一版,第3 頁。