喜馬拉雅山脈與我國東部中低山區冰蝕地貌對比研究

王照波,司榮軍,王江月

(1.自然資源部金礦成礦過程與資源利用重點實驗室,山東省金屬礦產成礦地質過程與資源利用重點實驗室,山東 濟南 250013; 2.沂蒙山國家地質公園管理局,山東 臨沂 273304;3.山東指南針礦產勘查有限公司,山東 臨沂 276006;4.河南理工大學資源環境學院,河南 焦作 454150;5.曲阜師范大學地理與旅游學院,山東 日照 276800)

0 引言

多年來,人們對于冰川地貌的研究多關注在U谷、刃脊、角峰、冰斗等形態性地貌的表象上[1-7],盡管王曰倫、賈蘭坡[8]早在1952年調查北京房山的山體地貌時曾前瞻性的指出:房山的弧形盆地(即冰斗系統)為冰川作用所致,人們將弧形盆地歸因于風化所致,屬于“皮相之談”,遺憾的是這并未引起人們重視。冰斗是冰蝕(及雪蝕)作用造成的三面環山,后壁陡峻的半圓形漏斗狀洼地[9]。冰斗存在向上的溯源侵蝕作用[3],即冰斗作用。冰川地貌實質上是冰斗作用對于山體的侵蝕所致。

冰斗系統由縮口、三角脊、殘弧、冰斗、槽谷等基本地貌要素組成[10],但初期的冰斗系統內U谷并不發育。冰斗系統是指冰斗從誕生(縮口)到結束(冰斗后壁)的演化過程及其形成的地貌系統[10-11]。地貌上,冰斗系統最初由縮口位置開始,結束于冰斗后壁。冰斗溯源剝蝕的基本方式為環形剝蝕[10-11]。冰斗系統是冰斗作用對于巖石山體進行的獨特的剝蝕作用而形成的,山體一旦經歷了冰斗的剝蝕作用,其特征很難被后期表面的風化所消除。由于山體地貌本身具有的宏觀尺度特征,這為利用Google earth進行解譯提供了前提。

喜馬拉雅山區因其高海拔的原因,長期的冰斗作用(冰蝕、雪蝕)形成眾多的冰斗遺跡,且其作用一直延續到現在,這為研究冰斗的形成、演化過程,控制因素等提供了重要的基礎,該文即是以喜馬拉雅山區現代冰斗地貌遺跡為基礎(圖1),追索分析冰斗地貌的演化過程與控制因素。研究發現,冰斗作用存在避谷、吞脊、切壁、穿梁等特殊的地質現象,且冰斗作用受雪線高程、積雪高程與坡向坡角等三方面核心因素控制。

圖1 喜馬拉雅山區典型冰斗系統分布位置圖(圖中注釋為文中附圖位置)

冰川作用不同于風化作用,其獨特的作用過程當然也會形成自身獨特的地貌特征。以往僅對山體的U谷、刃脊、角峰等冰蝕地貌[12-17]開展簡單形態表征描述,并沒有深入地理解冰斗系統的作用過程,因此未深入地把握山體地貌演化的核心因素,從而僅作為風化的產物加以對待[1,5,11-19]。對冰斗作用與冰斗地貌進行深入研究,尋找冰斗作用過程中獨特性的特征,對于揭示我國東部山體地貌類型與地貌過程都具有重要意義。

該文以冰斗系統的基本理論為基礎[9-10],對喜馬拉雅山區冰斗地貌與冰斗作用進行遙感圖像解譯與分析,以期揭示冰斗系統作用過程及其核心控制因素,以其為依據,對我國東部中低山區的山體地貌進行分析與解讀。

1 冰斗系統地貌特征

根據冰川作用過程的階段性特性,該文將冰川作用過程劃分為冰斗掘進系統(冰斗系統)、冰川運輸系統(冰輸系統)與冰磧沉積系統(冰磧系統)三部分。冰川存在的前提與核心動力是冰斗作用對山體的環形剝蝕[10-11],正是這一過程形成了冰斗、冰磧物與U谷的主體。U谷的主體是冰斗長期推進作用過程的遺留,此后經歷了冰川(冰輸系統)的局部修整。

經歷過冰斗剝蝕過程的山體形成的冰斗系統地貌,必然在山體上遺留下冰斗作用的遺跡,其相較于冰輸系統與冰磧系統的產物(各類槽谷擦痕與冰磧沉積等)而言,具有規模大、持久性的宏觀特征,這為航衛片的解讀與研究提供了條件。

1.1 冰斗系統的作用過程

冰斗是冰雪凍漲作用下巖石山體發生了自由松散崩塌并形成的漏斗狀凹地,這一過程即冰斗作用。降雪在冰斗內聚集,經壓實后形成冰川。由于溫度的變化導致雪線的變化,雪線的改變導致冰斗向前推進,冰斗的推進形成冰斗系統,冰斗系統由縮口、三角脊、殘弧、U谷、冰斗等基本要素組成,其形成過程如圖2所示(附圖的地理位置見圖1所示,下同),冰斗系統從縮口的位置開啟,最終在冰斗的后壁結束。圖2為冰斗作用過程實例與示意圖,圖2a(30°05′30″N,92°19′27″E)中顯示經歷了1次冰斗作用與經歷2次冰斗推進形成的冰斗系統,中間則為2套經歷了長期冰斗作用的冰斗系統;圖2b(27°45′34″N,90°41′16″E)顯示經歷了3次冰斗移動形成的冰斗系統;圖2c(29°54′58″N,92°31′53″E)為長期冰斗作用的結果——復式冰斗系統;圖2d為冰斗系統形成過程示意圖。

縮口,是指冰斗弧形盆地(冰斗系統)狹窄的出口位置,王曰倫等[8]曾稱之為“窄口”。三角脊,是冰斗盆地兩側呈三角狀的山脊,一般會有2條或3條邊呈現弧形特征,這是由冰斗的弧形剝蝕造成的。殘弧,是指2個三角脊之間殘留的弧形山脊,是冰斗弧形邊緣的遺留(圖2d)。

在雪線較為穩定的狀態下,冰斗系統長期的穩定推進會使冰斗過程遺跡呈現出明顯的U谷特征,如圖2a中間部位的冰斗系統即顯示出典型的U谷特征。這種經歷了長期穩定冰蝕作用而形成的谷底長而平緩特征的冰斗系統稱冰蝕冰斗系統(ICS)。圖2a中兩側的冰斗系統主要經歷雪蝕作用,而未經歷長期的冰斗冰蝕作用,其谷底陡峭短促,這種無明顯U型谷特征的冰斗系統稱雪蝕冰斗系統(SCS),以往多稱之為雪蝕洼地。雪蝕冰斗系統是冰蝕冰斗系統的雛形,初期階段。冰蝕冰斗系統與雪蝕冰斗系統的概念與Derbyshire(1976)提出冰斗與雪蝕洼地的概念較為接近[2]。雪蝕洼地可進一步演化為冰斗[6]。

△—三角脊;★—縮口;①第1次冰斗作用;②第2次冰斗作用;③第3次冰斗作用;a—1次,2次的冰斗作用系統;b—3次冰斗作用系統;c—復式冰斗作用系統;d—冰斗作用過程示意圖圖2 冰斗作用過程實例與示意圖

圖3a(28°15′04″N,92°48′38″E)中并排著數套冰斗系統,但是以谷底海拔4400m為界表現出明顯的差異特征,單套冰斗系統的下部表現為雪蝕冰斗系統,在越過海拔4400m之后過渡為冰蝕冰斗系統。圖3b(28°58′01″N,83°47′03″E)在地貌上則分為明顯的3段,以海拔3800m與5100m為界,中間表現為雪蝕冰斗系統,上部與下部則為寬緩的冰蝕冰斗系統。圖3c(29°42′19″N,81°03′21″E)以海拔3800m為界,下部表現為雪蝕冰斗系統,上部左側表現為雪蝕冰斗系統,右側的冰斗系統則一半為雪蝕冰斗系統特征,一半為冰蝕冰斗系統的特征,冰蝕冰斗系統形成了寬緩的冰蝕平臺。冰蝕平臺是穩定雪線狀態下的產物,在判斷穩定雪線時具有重要的意義。圖3d(28°11′33″N,87°25′02″E)中2套冰斗系統雖然都為冰蝕冰斗系統,但由于冰蝕谷的深度、寬度及形態的不同,左側冰斗系統表現為寬淺的U谷特征,而右側冰斗系統表現為深切的V谷。冰斗系統中谷底傾角較為平緩的U谷,則代表了較長時間段的穩定雪線下冰蝕冰斗作用過程,而谷底傾角較大的冰斗系統,往往代表了為雪線較快的抬升速度,雪蝕冰斗系統基本上未經歷冰蝕作用。

ICS—冰蝕冰斗系統;SCS—雪蝕冰斗系統;3800m—等高線對應高程圖3 冰蝕冰斗系統與雪蝕冰斗系統的特征

關于冰斗的自身形成方式,Lewis[20]曾提出了旋轉滑動理論。筆者認為冰斗的作用過程主要是山體受到冰雪的凍漲崩解(雪蝕作用)導致巖石的自由滑塌,這種自由滑塌在平面形態表現為環形剝蝕,其結果是最終形成漏斗狀的冰斗以及冰斗系統周邊的弧形山脊,而冰川的掘進過程則使得冰斗前進。冰斗作用過程近似于在干沙中挖掘溝渠,前端沙體的自由滑塌形成漏斗,漏斗的向前移動,形成U谷。由凍脹導致的自由滑塌表現出的環形剝蝕是冰斗作用的核心動力,這個作用過程在圖2中得到很好的體現。

1.2 冰斗作用的控制因素

研究發現,冰斗系統的存在與否、推進路徑等,主要受雪線高程、積雪高程、坡向坡角3個方面的因素控制。這些控制因素決定了冰斗系統的生長、方向與路徑,并使得冰斗系統表現出避谷、吞脊、切壁、穿梁、逐高等特有的地貌現象。

1.2.1 雪線高程的控制

冰斗系統的形成與否,首先受控于雪線高程,低于雪線高程的山體不存在冰斗作用。此外,雪線高程還控制著冰斗系統的類型,在長期穩定的雪線附近才具備形成冰蝕冰斗系統的前提,并形成冰蝕帶,在穩定雪線之上或雪線提升較快的區域形成雪蝕冰斗系統。

位于雪線附近的冰斗底部冰體自身的凍漲作用與冰川的搬運作用,完成了冰斗底部的掘進與碎屑物質的外運。長期穩定的雪線高程會使冰川在雪線高程附近呈小傾角或近水平推進,這也是冰蝕冰斗系統谷底傾角一般較為平緩的原因。雪線抬升后的再次穩定,則會形成層狀分布的冰斗,圖2a,2b,圖3a,3b,3c都表現出冰斗的層狀分布特性。

雪線高程不僅控制著區域性冰斗系統的存在與否,其抬升與穩定的過程,還對冰斗系統的類型、冰斗的層狀分布起著控制作用。

1.2.2 積雪高程的控制

積雪高程是指冰斗后壁的積雪區能夠滿足冰斗得以存在的最低高度。在雪線高程之上的區域,冰斗后壁的積雪高程對冰斗系統的開始與結束也起到控制作用。雪線的提高或冰斗的侵蝕導致冰斗后壁的積雪高程的縮短,當其積雪量不足以維持冰斗的存在時則冰斗就會停止生長。此外,積雪高程也控制著冰斗的前進方向,即當冰斗后壁部分地段積雪高程較低時,冰斗則會向著積雪高程較大的方向推進,從而導致冰斗的轉向,具體表現為避谷、吞脊、切壁、穿梁等地貌特性。

由于受到積雪高程的控制,所有的冰斗系統都表現出鮮明的逐高習性。冰斗推進的過程明顯表現出避谷(回避山谷),吞脊(吞食山脊)的偏好。圖4a(28°32′14″N,92°31′29″E)中,由于山脊近于水平狀態,在山脊兩側并列分布的冰蝕冰斗系統,其右側(后期)冰蝕冰斗系統沿著左側(前期)雪蝕冰斗系統的兩翼側脊近似垂直的推進侵蝕,形成明顯的吞脊現象。圖4b(28°40′04″N,92°13′57″E)中,由于中間的山脊線存在傾斜,山脊兩側冰斗系統呈現出斜列式分布,位置較低的冰斗系統吞食較高冰斗系統的山脊線的側翼,使得山脊表現出規則的彎曲狀,此類山脊稱作“蛇形脊”。圖4c(29°56′07″N,81°13′33″E)則表現為當2條冰斗系統正面相遇時,晚期的冰斗系統ICS1正面遇上早期的冰斗系統ICS2時,由于中間積雪高程不足的冰斗停止前進,出現避谷現象,冰斗系統ICS1選擇向兩側積雪高程較高的地段推進,形成分叉如兩支“羊角”的冰斗系統SCS,這種獨特的冰斗系統地貌現象稱作“羊角谷”。當正面相遇的冰斗兩側的山體一側積雪高程不足時,冰斗系統則表現為只向積雪高程較高的一側推進,形成單角的“羊角谷”。圖4d(30°15′36″N,81°33′57″E)中冰斗系統ICS2橫向吞食了縱向排列的早期冰斗系統ICS1,使得冰斗系統ICS1的冰斗后壁遭到剝蝕。避谷吞脊現象是由于冰斗前進需要有一定的積雪高程所控制的。這種避谷吞脊現象使得山體表現出三角脊特征。所有冰斗系統的停止都是由于冰斗后壁積雪高程不足造成的,因此,所有的冰斗都會在后壁遺留下靠背山體,因而使得冰斗系統的結束端表現為障壁環繞的漏斗狀,李四光先生將這種閉塞不通的山谷稱作“盲谷”[1]。初步統計顯示,冰川后壁的最低積雪高程約在70~100m左右。

SCS—雪蝕冰斗系統;ICS—冰蝕冰斗系統;a—相互侵蝕對面山脊;b—側向追蹤侵蝕側翼山脊;c—冰斗系統與冰斗系統正面相遇;d—橫向侵蝕山脊圖4 冰斗系統的習性

無論是冰蝕冰斗系統還是雪蝕冰斗系統,其形成的山谷由于受到冰斗后壁積雪高程的控制,在冰斗作用停止后,這些溝谷之間表現出有序避讓、互不貫通、留有余地的獨特地貌特征。而風化作用形成的溝谷,因受構造薄弱帶的控制而會使風化溝谷表現出貫通性特征,這是冰斗系統形成的山谷與風化作用形成的山谷之間的本質差異。

1.2.3 坡向坡角控制作用

冰斗作用的發生與發展,在雪線高程與積雪高程的共同控制作用前提下,還表現為不同坡向的冰斗差異性生長,這與坡向及坡面角度有關。冰斗系統推進過程中,新的冰斗系統會沿先期冰斗系統的一側巖壁推進,形成切壁現象(圖5a,5b,5c)。在冰斗系統切壁的過程中,有時會切穿中間的山梁,從一個流域進入另一個流域形成穿梁現象(圖5a,5b,5c)。冰斗系統獨特的切壁與穿梁現象同時存在時,形成“切壁穿梁”。當冰斗系統沿著山體兩側切壁生長,往往會形成獨特的“切壁合圍”現象(圖5d)。

a,b,c—冰斗系統的切壁繞梁現象;d—冰斗系統的切壁合圍現象;e—青藏高原上的冰蝕面;f—云貴高原上的冰蝕面圖5 冰斗系統的切壁穿梁現象與冰蝕面特征

圖5a(28°33′44″N,83°33′35″E)中的冰斗系統,其A點位于山脊右側,在紅色虛線處切過山梁,在B點繞到山脊左側,C點又繞到山脊的右側。圖5b(28°44′52″N,85°15′49″E)中A點位于山脊的右側,紅色虛線處切過山梁,在B點則繞到山脊的左側,再切過紅色虛線處的山梁,C點又繞回山脊的右側,前進過程中2次切穿山梁。圖5c(31°16′58″N,78°44′12″E)為冰川的切壁穿梁現象,在圖中A位于山梁的左側,在紅色虛線處切過山梁,在B點處位于山梁的右側,然后在山脊的右側切壁推進,轉彎后形成半合圍現象。圖5d(44°14′07″N,07°46′20″E,阿爾卑斯山)的冰斗系統從山體的兩側切壁推進,最終形成切壁合圍現象。

切壁穿梁是冰斗系統獨特的作用形式,由于受到雪線高程、積雪高程與坡向坡角的復合控制,低處的早期冰斗系統停止作用后,而高處新冰斗系統在適合的坡角控制下繼續推進,冰斗作用這種高程上的差異性剝蝕,與風化作用高程上的同步風化的過程具有本質上的區別。切壁穿梁現象是冰斗地貌中最為奇特的現象,也是風化地貌中不存在的獨特景觀,這在地貌類型的成因判斷上具有重要意義。經初步統計,坡向坡角控制的初始角度約在40°~65°之間。

1.3 冰蝕帶與冰蝕面

由于冰斗系統受到嚴格的高程控制,因此在長期穩定的雪線附近形成強烈的冰蝕作用。冰期時,低溫會在一定時間段內維持,進而導致雪線在一定的高程上保持基本穩定,因此同一冰期的長期冰蝕作用會在近似高程的山坡上形成冰蝕遺跡分布帶,稱作冰蝕帶(圖2a,2b,2c)。雪線的抬高,會導致冰蝕帶的相應抬高,使冰斗呈現出多層帶狀分布,這是冰蝕帶的直觀反映。在冰蝕帶的作用范圍內會遺留下如U谷、冰蝕平臺、冰斗或冰斗湖等冰蝕遺跡。

冰斗作用在某一近似高程的高原面上長時間的縱橫侵蝕,使得老冰斗系統的側脊被侵蝕,剩下眾多孤立的三角脊(圖5e)(29°30′15″N,91°57′29″E),這些孤立的三角脊共同構成了一個近似水平的冰蝕作用面,稱作冰蝕面。冰蝕面上的三角脊多呈三角形的金字塔狀,這些孤立三角脊至少一側具有明顯的新月形殘弧,殘弧下面為冰斗的位置,也代表著最后一次冰斗系統的侵蝕作用面。在冰蝕面上會遺留眾多的三角脊、殘留冰斗或冰斗湖等。Davis曾提出過“冰蝕準平原”的概念設想。Mapkab(1965)也曾提出過“雪線水準面”的近似概念。關于冰蝕準平原,施雅風[6]認為:當刃脊被消滅,角峰孤立的時候,Davis所設想的冰蝕準平原的景觀將得到體現,但由于第四紀冰期的時間至少不夠長,目前尚未真正發現。經筆者研究在青藏高原上,冰蝕面是存在的(圖5e)。

這種特征的冰蝕面在我國云貴高原也廣泛發育(圖5f,23°40′05″N,103°36′42″E),有些冰蝕面經過后期的風化,使得三角脊構成的山體變的渾圓,但是一側的殘弧還很明顯,殘弧下的冰斗也清晰可辯。初步分析,認為這些冰蝕面地貌是符合Davis設想的“冰蝕準平原”的概念的,應為冰期時的冰蝕面遺留。根據冰蝕面的發育狀況,初步推斷不僅青藏高原冰期時存在大冰蓋,云貴高原上也曾有冰蓋存在過。

2 我國東部中低山區的冰斗地貌特征

冰川的存在,必然對山體產生冰蝕作用,繼而留下冰蝕作用的產物——冰斗系統與冰蝕地貌,我國東部中低山區如果存在冰川作用,其山體地貌特征當然也不例外。基于此,依據上述喜馬拉雅山區獲得的冰斗地貌特征及其作用習性,對我國東部地區的山體地貌進行對比解讀。該次主要選擇了冰川遺跡研究較為詳細的江西廬山、山東蒙山與大興安嶺主峰黃崗梁作為對比研究對象,以期通過地貌特征的對比分析,對東部中低山區的地貌特征進行解讀,從山體地貌的角度分析我國東部中低山區的第四紀冰川的發育情況。

2.1 江西廬山冰斗地貌系統

江西廬山第四紀冰川遺跡最早由李四光先生發現并進行了廣泛而深入的研究,于1947年刊出了專著《冰期之廬山》[1],建立了我國著名的鄱陽冰期、大姑冰期與廬山冰期,對我國的古冰川研究起到了開創性的促進作用,可以說,廬山是我國第四紀冰川研究的搖籃與肇起之地。但廬山冰川遺跡遭到了學界多人的質疑[21-22]。那么,廬山除了以往爭議的U谷地貌、冰磧沉積物外,是否還存在冰斗地貌的典型特征。

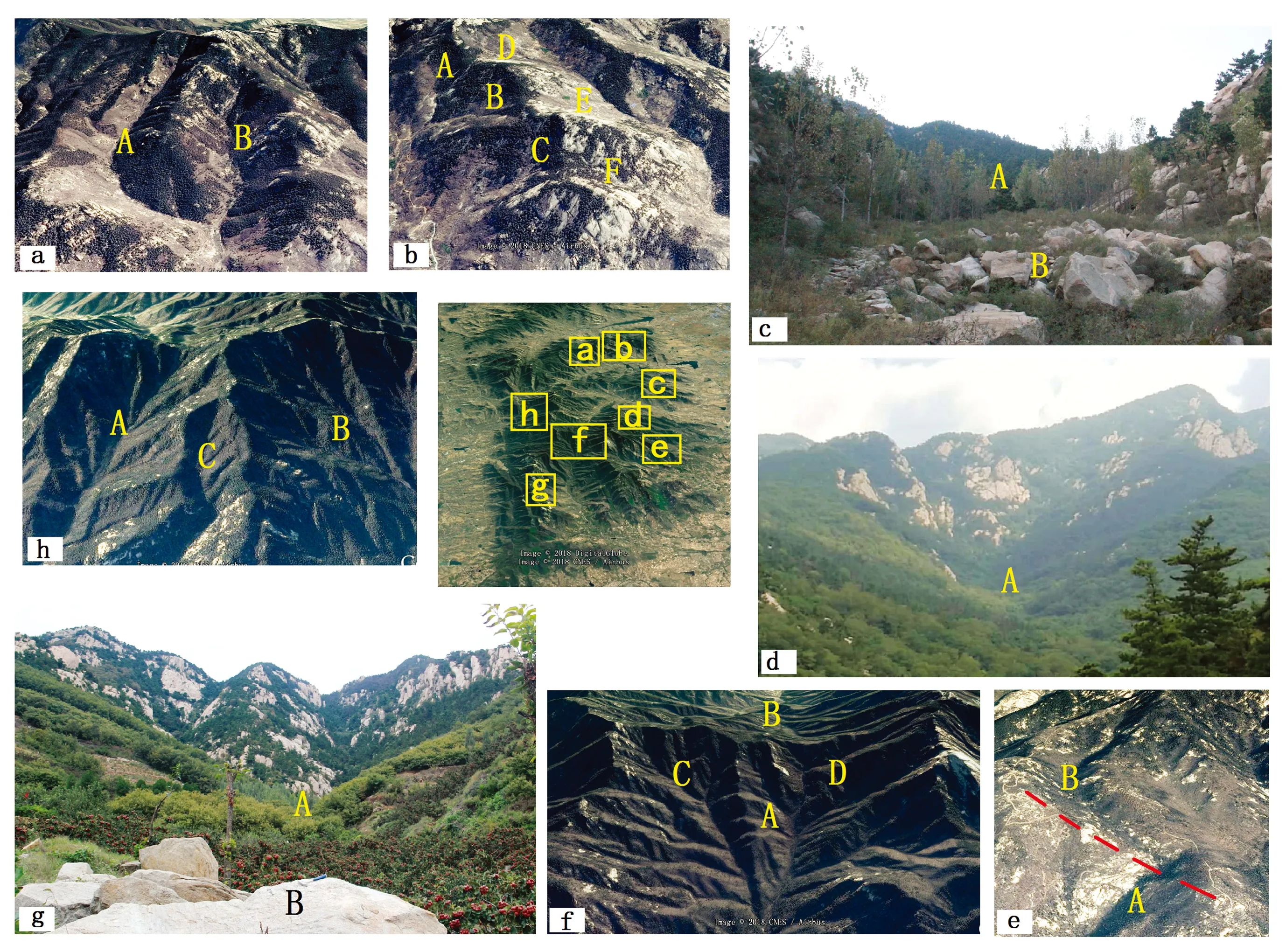

對廬山的冰斗地貌進行詳細解譯后,獲得了大量而豐富的冰斗系統地貌類型。圖6中各插圖的位置標注在中間插圖之中,圖6a(29°29′53″N,115°58′07″E)中的A位置為古老冰蝕冰斗殘留的U谷,但被B,C位置的后期雪蝕冰斗系統侵蝕破壞,使得該古老冰斗U谷的東側壁與冰斗后壁位置幾乎侵蝕殆盡。該現象顯示廬山曾經歷了多期冰川作用的剝蝕過程。圖6b(29°31′10″N,115°57′44″E)中,A谷與對側的B、C谷顯示出冰斗系統特有的避谷現象,B,C谷構成典型的“羊角谷”。圖6c(29°30′46″N,115°56′25″E)中為冰斗系統的切壁穿梁現象,圖中A,B,C為一條冰蝕谷,該谷在AB之間(黃色虛線處)切穿山梁進入E谷一側,其在B處進入E谷的流域,并環繞山峰推進到C處冰斗位置結束。圖6d(29°34′38″N,116°00′20″E)位于王家村U谷的南壁,為一典型的冰蝕冰斗系統,該冰斗系統中可以展現出典型的縮口、三角脊與殘弧等要素,冰斗系統內部光滑平順,推測圖中A處位置應該存在末次冰期的冰磧遺跡。圖6e(29°33′04″N,115°59′04″E)為冰斗系統典型的切壁現象,由山丘兩側A、B兩套冰斗系統的均勻推進,最終在山丘周圍形成冰斗系統典型的切壁合圍現象。圖6f(29°35′45″N,116°01′05″E)位于王家村U谷的北坡,為典型的并行排列分布的冰斗系統。圖6g(29°35′10″N,116°02′04″E)位于王家村U谷開口處的南側,冰斗系統B吞食了冰斗系統A的左側側壁,形成典型的吞脊現象。圖6h(29°38′08″N,116°02′47″E)為冰斗系統的典型切壁穿梁現象,冰斗系統在黃色虛線處越過山梁,使該冰斗系統從山脊左側的A流域切入到右側的B流域。

a—古老U谷殘留;b—冰斗的避谷現象;c—切壁繞梁現象;d—典型冰斗系統;e—切壁合圍現象;f—并排的冰斗系統;g—冰斗的呑脊現象;h—切壁繞梁現象圖6 江西廬山典型冰蝕地貌圖集

在廬山海拔1000m之上的區域,根據其存在較多寬緩、平順的冰蝕冰斗系統的遺跡特征,推測存在一個冰蝕面分布區。

通過上述分析,廬山不僅存在縮口、三角脊、殘弧等基本特征組成冰斗系統,還存在避谷、吞脊、切壁、穿梁等類型的冰斗系統地貌。結合前人對該區沉積物的大量研究,筆者認為廬山的第四紀冰川不存在爭議,李四光先生表述的泥礫沉積(混雜堆積)為冰川沉積無誤。根據衛片解譯,廬山海拔1000m以上的區域可能存在末次冰期的冰磧遺跡,該區域在冰期時極有可能曾經存在小規模的冰帽。

2.2 山東蒙山冰斗地貌系統

山東蒙山位于山東省的南部,曲阜東80km處,主峰龜蒙頂海拔1156m。對于蒙山第四紀冰川遺跡的研究,2010年趙松齡[19]曾在蒙山北坡進行調查,發現了存在漂礫及冰磧壟。2015年筆者等在蒙山南坡佛塔谷發現了由漂礫、冰磧壟與槽谷擦痕等組成的組合性冰川遺跡[23-24]。進一步研究在佛塔谷的上游蘭溪峽谷中發現了大量的槽谷擦痕,并對佛塔谷內的冰磧進行了多種方法的測年研究,確定了蒙山地區不僅存在末次冰期(東山冰期與蒙山冰期)的冰磧物,還存在類型豐富、保存完好的全新世冰期(攔馬冰期與清榮冰期)的冰磧物[25-29]。對蒙山分布的冰磧壟也有人認為是1668年的郯城地震成因者[30]。山東蒙山的第四紀冰川研究獲得長足的進展,為我國東部第四紀冰川的研究起到積極的促進作用。既然在山東蒙山發現大量U谷擦痕與冰磧沉積物的存在,對其冰斗系統的地貌特征進行對比研究,也是檢驗該區U谷擦痕、冰磧沉積成因的重要內容。

經解譯與現場調查,蒙山冰斗系統地貌類型齊全,圖7為蒙山冰斗系統地貌的典型圖集。圖7a(35°30′34″N,117°55′44″E)為圍繞山丘兩側推進的冰斗系統形成的“切壁合圍”現象,右側B冰斗系統反映出清晰的三角脊與殘弧特征。圖7b(35°29′47″N,117°55′29″E)為山脊兩側斜列的冰斗系統,其中間的殘余中脊表現為典型的“蛇形脊”,冰斗系統A,B,C分別吞食了冰斗系統D,E,F的側翼,成因與喜馬拉雅山脈的圖3a相同。圖7c(35°30′36″N,117°52′37″E)為蒙山黃連口冰斗系統的照片,在冰斗A的縮口位置B的位置,堆積有終磧壟形成的冰檻,其中組成的巨型礫石表面布滿了眾多的擦痕。圖7d(35°32′46″N,117°50′16″E)為蒙山南坡的情人谷冰斗,A處為冰斗的斗底位置,在該冰斗系統中分布有大量的末次冰期與全新世形成的冰磧壟。圖7e(35°32′25″N,117°49′23″E)為冰斗系統的切壁穿梁現象,冰蝕谷A越過山脊(紅色虛線處)切入山脊右側,開辟出新的冰蝕谷B。圖7f(35°34′21″N,117°50′55″E)為冰斗系統的避谷現象,在冰斗系統A與冰斗系統B相遇后,冰斗系統A改變方向在兩側的高坡地段推進,形成冰斗系統C與D,構成典型的“羊角谷”現象。圖7g(35°35′58″N,117°49′48″E)為南天門冰斗系統,在冰斗縮口外堆積由大量的巨型冰磧,冰磧礫石表面發育有豐富的擦痕。圖7h(35°35′03″N,117°52′33″E)為冰斗系統的吞脊現象,圖7中冰斗系統C沿著冰斗系統A與冰斗系統B中間的山脊推進,形成冰斗系統特有的吞脊現象。

a—切壁合圍;b—蛇形脊;c—黃連口冰斗;d—情人谷冰斗;e—切壁穿梁;f—避谷(羊角谷);g—開門冰斗;h—呑脊圖7 山東蒙山典型冰蝕地貌圖集

由上可知,蒙山與喜馬拉雅山區的冰斗系統地貌特征具有一致性特征,且存在典型的槽谷擦痕、表磧冰磧壟(攔馬墻冰磧壟)等系統性遺跡類型,其成因與多種手段的測年數值相對應,從地貌特征、U谷擦痕、冰磧沉積方面,綜合證實了蒙山冰川遺跡的科學性。

2.3 黃崗梁冰斗地貌系統

黃崗梁為大興安嶺的主峰,海拔2029m,位于赤峰市克什克騰旗北部。關于大興安嶺是否存在第四紀冰川的問題,在國內也頗多爭議。如孫廣友[31]、嚴欽尚[32]、楊懷仁[33]、俞建章[34]、孫建中[35]等從多方面研究論證,認為大興安嶺存在第四紀冰川,而施雅風等[6]則認為不存在第四紀冰川。

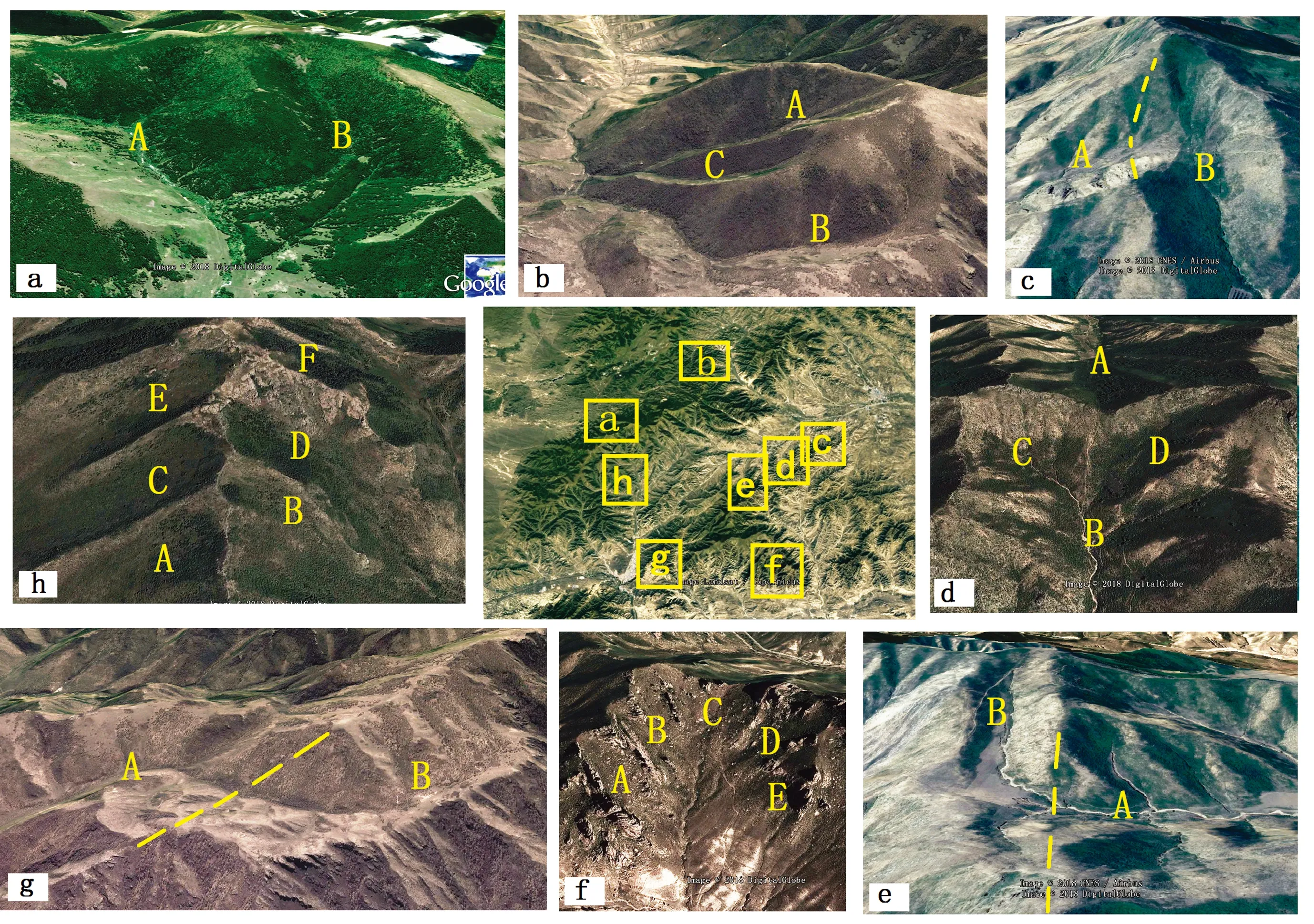

根據對黃崗梁附近地貌形態進行解讀研究,其特征性的冰斗系統地貌如圖8所示。圖8a(43°30′17″N,117°25′45″E)位于黃崗梁頂部西側,冰斗系統A與冰斗系統B環繞中間的山丘切壁剝蝕,形成典型的冰斗地貌的切壁合圍現象。圖8b(43°38′20″N,117°40′03″E),冰斗系統C沿著冰斗系統A與B的中脊位置侵蝕而成,構成典型的冰斗系統的吞脊現象。圖8c(43°28′34″N,117°55′40″E)為冰斗系統的側蝕現象,晚期的冰斗系統A侵蝕掉早期冰斗系統B左側黃色虛線的部分,使得冰斗系統B的左側翼缺失,同時由于受到冰斗系統B的影響,冰斗系統A形成單角“羊角谷”。圖8d(43°25′51″N,117°57′04″E)為后期的冰斗系統B推進時遇到先期的冰斗系統A后停止前進,隨后向兩翼推進形成冰斗系統C與D,形成典型的“羊角谷”。圖8e(43°28′18″N,117°52′46″E)為冰斗系統特有的穿梁切壁現象,冰斗系統A向前推進越過黃色虛線處的山脊線,進入到對側流域后向兩側生長,形成冰斗系統B與C,冰斗系統B的左翼海拔低于右翼海拔,同時表現出“羊角谷”特征。圖8f(43°15′07″N,117°47′48″E)為典型的冰斗系統,位于大青山北側,由于冰斗的弧形剝蝕作用的影響,最后在冰斗系統的兩側形成了A,B與D,E對稱的次級冰斗系統,在末端C處形成“羊角谷”,且這些次級冰斗系統之間由凸起的巖石障壁組成的殘弧與三角脊,這也是克什克騰旗阿斯哈圖石林的成因。圖8g(43°40′25″N,117°37′09″E)為冰斗系統典型的切壁穿梁現象,冰斗系統A向前推進,在黃色虛線處越過山脊進入另一側流域,并在另一側的側壁上切壁推進形成冰斗系統B。圖8h(43°24′18″N,117°29′40″E)為山脊兩側的冰斗系統對蝕與側蝕的復合現象,A,B,C,E,F冰斗系統依次侵蝕了其前方冰斗系統的對脊與側脊,形成典型的“蛇形脊”。

a—切壁合圍現象;b—呑脊現象;c—冰斗切割現象;d—避谷“羊角谷”現象;e—越脊切壁現象;f—冰斗系統;g—越脊切壁現象;h—追脊侵蝕現象圖8 黃崗梁典型冰蝕地貌圖集

由上述冰斗系統的特征可見,黃崗梁山體地貌與喜馬拉雅山脈內部的冰斗系統在地貌特征上具有極強的一致性。有些顯示出冰蝕面特征,據此分析在末次冰期MIS2階段(蒙山冰期)時,大興安嶺存在一定范圍的冰帽。

3 冰斗作用與風化作用之間的差異性分析

風化地貌的核心控制因素是地質構造,主要包括沉積構造與斷裂構造,巖石在構造上的差異導致抗風化能力的差異,故而形成差異風化,具體表現為軟弱巖層、構造破碎帶優先風化,地貌上表現為由軟弱巖層、斷裂破碎帶控制的線性構造。由于風化作用與冰斗作用的巨大差異,地球上沒有冰川作用影響的山區,其地貌均以構造控制的線性延伸的風化地貌特征存在,在澳大利亞缺少冰川作用的內陸地區可以看到典型的風化地貌。

風化作用存在的差異風化,是由巖石內部自身結構構造的差異性控制的,而冰斗作用表現的差異風化,是由于外部環境因素控制的。譬如高程上存在的差異性,即低處的冰斗已經停止,高處的冰斗還在繼續,形成高程上的侵蝕差異,這與雪線的提升有關。積雪高程的差異,也造成冰斗作用的差異,如 “羊角谷”則為典型的積雪高程導致的差異性剝蝕。

經對比研究,冰斗作用與風化作用的差異存在以下基本特征(表1)。

表1 冰斗作用與風化作用的差異性對比

對于冰蝕作用與風化作用之間的差異性進行研究,對于從本質上理解地貌作用類型、作用過程具有重要的意義,以上差異性分析僅是初步的。

4 結論

通過對喜馬拉雅山區冰斗系統的深入解讀,以及對我國東部中低山區的廬山、蒙山、黃崗梁等山體地貌進行對比分析,形成如下幾點新的認識:

(1)冰斗系統由縮口、三角脊、殘弧、U谷等基本形式組成,并具備避谷、吞脊、切壁、穿梁、逐高等特殊習性,形成特有的“羊角谷”、“蛇形脊”;冰斗系統是以環形剝蝕的方式推進的,縮口是冰斗系統的起始點,三角脊、殘弧是冰斗推進后的殘留,冰斗后壁是冰斗系統結束的位置。利用冰斗系統的過程性分析,比以往依靠單純的U谷、刃脊、角峰等方面的形態性描述,在冰蝕地貌的判斷中意義更大。

(2)通過對冰斗系統的演化過程進行分析,發現冰斗系統的生長與消亡,受制于雪線高程、積雪高程與坡向坡角三方面的因素控制。這與風化作用的弱勢控制因素具有顯著的差別。

(3)以喜馬拉雅山區的冰斗系統特征為基礎,對我國東部地區的廬山、蒙山與大興安嶺的山體地貌進行對比分析,發現這些中低山區冰斗系統地貌明顯,表明這些山區也經歷了第四紀冰川作用。