石家莊太行山區殘坡積土滑坡變形破壞機理研究

李 輝,趙建青,馬佰衡,李玉龍,鄭 軍

(1.河北省地質環境監測院,河北 石家莊 050011;2.河北省地質資源環境監測與保護重點實驗室,河北 石家莊 050011)

0 引 言

石家莊太行山區殘坡積土斜坡體膠結程度較差,碎石含量高,分選性差,在持續性降雨影響下,易發生局部失穩。尤其是近幾十年,隨著國民經濟發展,切坡建房、修路已成為山區斜坡失穩地質災害頻發的主要影響因素之一,已然成為該地區地質災害防治的關鍵。

目前,國內外開展了一系列斜坡變形破壞機理研究,尤其是滑坡變形破壞研究。許強[1]根據滑坡變形破壞情況及變形-時間曲線,結合巖土體流變試驗結果,將滑坡分為3類滑坡,即穩定型、漸變型、突發型,同時給出其變形破壞的力學條件。楊淑賢等[2]針對湖北及周邊地區地質災害發育情況,分析不同地貌條件下斜坡類型及變形破壞機理。G?kceoglu等[3]針對北安納托利亞斷裂帶滑坡,采用二維確定性穩定性分析法和野外調查研究滑坡變形機理。王深法等[4]通過分析浙江地區山地滑坡,確定該區滑坡以中小型基巖風化殘坡積土層滑坡為主,并分析了滑坡變形破壞的地學基礎和誘發因子。王高峰等[5]采用統計分析,將六盤山東麓斷裂帶滑坡分為4類,并分別研究論述了其形成機理。Okagbue、Trandafir、Cross、李新衛、湯明高等[6-10]在降雨作用下開展斜坡變形機理研究。馮文凱、艾揮等[11-12]研究分析了在地震作用下滑坡變形破壞機理。Ojulari、Wen等[13-14]通過室內外試驗,分析巖土體結構和物理力學參數研究斜坡變形失穩機理。杜毅、秦睿等[15-16]通過建立物理模型試驗,分析斜坡(滑坡)變形破壞機理,并借助數值模擬進行驗證。劉廣寧、亓星等[17-18]通過對坡體監測,分析其整體運動特征,研究斜坡變形機理。崔中興、劉艷輝、宋登艷、郭寧等[19-22]在收集資料及野外調查的基礎上,采用數值模擬軟件分析斜坡變形破壞機制。

本文在收集太行山區地質災害資料基礎上,選取石家莊西部太行山區典型區域殘坡積堆積體滑坡作為研究對象,采用數值模擬等方法分析切坡后支護前后滑坡變形破壞機理,并研究滑坡的變形破壞過程,為地質災害防治及綜合治理提供理論依據。

1 地質環境條件

通過收集石家莊太行山區地質災害水文地質、工程地質資料,選取井陘縣蒼巖山景區周邊建房切坡形成的殘坡積土滑坡為研究對象,采用多種勘查技術,建立數值模型,研究滑坡失穩變形機理。

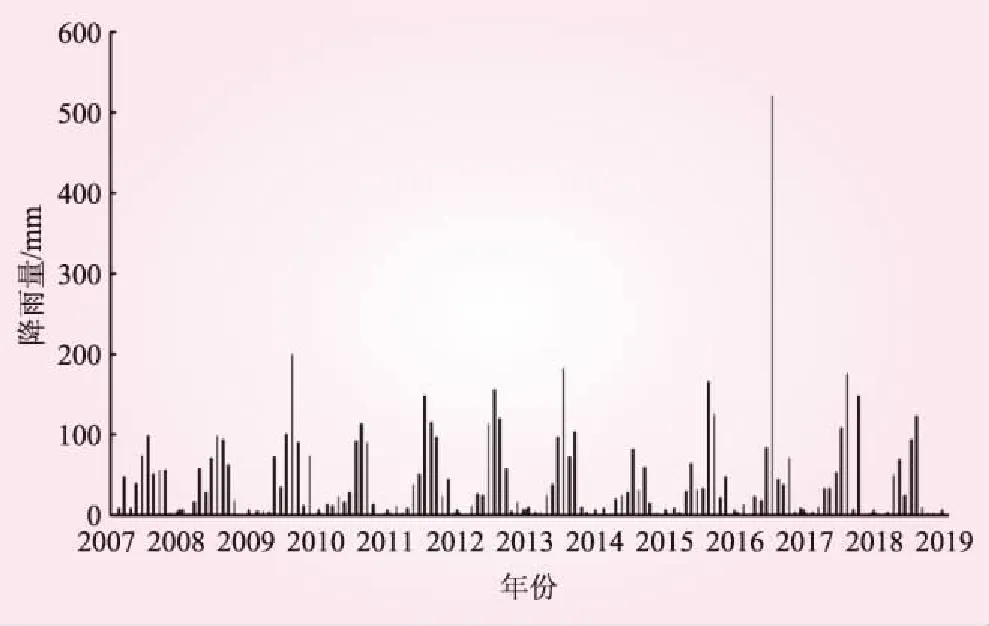

(1)氣象。研究區屬北溫帶干旱大陸性季風氣候,區內多年平均降水量556.4 mm,最大1 181.7 mm,最小215.7 mm。降水量年內分配集中,全年70%的降水量集中在6月~9月,且多以暴雨形式出現。凍結深度0.5~1 m。井陘地區降雨量見圖1。

圖1 井陘地區降雨量

(2)地形地貌。研究區地處構造溶蝕地貌,以低山丘陵溝谷為主,山體和溝谷相間排列,呈北西—南東或北東—南西向延展。平緩的單面山發育,且往往成排出現,山脊山谷渾圓呈饅頭形,溝谷寬闊為“U”形,相對高程100~500 m。

(3)地質構造。滑坡位于山西斷隆的東部邊緣,屬新華夏體系,主結構面呈NNE向,燕山運動形成基本構造骨架。斷裂褶皺比較發育,褶皺構造主要為蓋層的褶皺,為燕山期旋迦III期。新第三紀以來,在內外動力地質作用下,呈構造侵蝕剝蝕中低山地貌及堆積丘陵。

(4)地層巖性。斜坡土體主要為第四系殘坡積和沖洪積成因的含碎石、砂礫石的粉質粘土,孔隙較大,抗剪強度較差。下部為中元古界長城系常州溝組、大紅峪組砂礫巖、石英砂巖、頁巖、含鐵砂巖,厚度變化較大。

(5)人類工程活動。研究區內人類工程活動主要是切坡建房和筑路。居民傍山建房和筑路切削坡體的現象十分普遍,形成的臨空面較高,坡度較陡,植被破壞,開挖的坡體未進行必要的工程護理或僅簡易支護。

2 滑坡變形破壞機理分析

2.1 滑坡地質模型

根據研究區地質環境條件,選取高家峪滑坡作為研究對象,從形態、組構、變形等方面,建立滑坡地質模型[23],為研究該區域滑坡變形機理提供基礎。

(1)滑坡形態。滑坡平面形態呈簸箕狀,后緣高程608 m,前緣位于民房屋后,高程571 m,高差37 m。滑坡寬150 m,長80 m,坡高37 m,主滑方向180°,面積約8 000 m2,滑體平均厚度10 m,體積8×104m3,屬于小型牽引式滑坡。

(2)滑坡組構。滑體中部厚,兩側薄,滑體主要由殘坡積碎石土組成,碎石含量約40%,碎石成分以砂巖為主,塊徑5~20 cm,個別塊徑達2~3 m。滑床為中~弱風化的長城系砂巖,厚層~中厚層狀構造,巖層產狀為245°∠12°。

(3)滑坡變形。1996年汛期后,滑坡中部出現1條張拉裂縫,裂縫長達90 m,寬0.3~0.5 m,深近1 m,呈弧形分布,后緣出現近0.5 m錯臺,前緣村民屋后簡易擋墻局部垮塌。2000年8月暴雨期間,山體再次發生裂縫,之后村民填埋了裂縫,并進行了夯實。

以高家峪滑坡滑組構特征、動力成因、變形運動特征和發育階段4個控制性因素為基礎,組合建立滑坡地質模型,確定該滑坡為新生性孕育期漸進牽引式殘坡積切腳型土質巖床滑坡。

2.2 數值模型建立

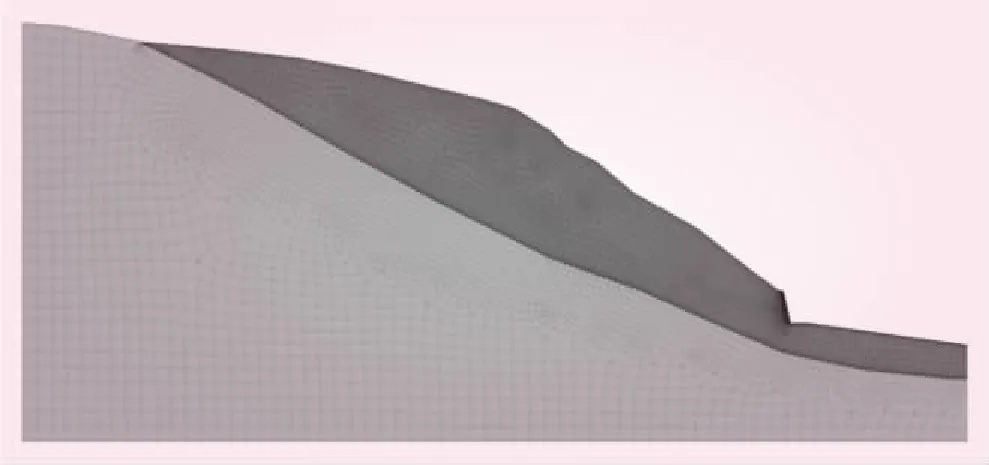

根據滑坡地質模型,建立滑坡數值模型。由于滑坡目前處于蠕滑階段,滑動面為巖土分界面,在建立模型時僅建立滑體和滑床模型,簡易支護工程選取漿砌石擋土墻,分析天然工況下切腳后的滑坡穩定性及其變形機理。模型選擇四邊形單元進行網格劃分,劃分為111 030個單元,122 243個節點。滑坡數值模型見圖2。

圖2 滑坡數值模型

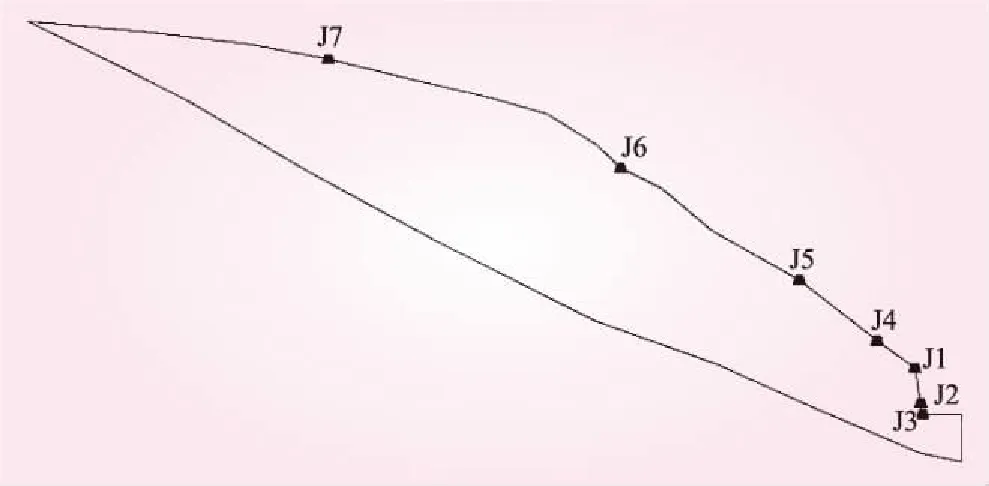

滑體和滑床均按彈塑性材料考慮,破壞準則采用摩爾-庫侖強度準則。計算模型中,各材料的物理力學參數來源于滑坡工程地質勘察室內試驗結果。計算時在坡面設置監測點,監測點分布見圖3。

圖3 監測點分布

2.3 滑坡變形機理分析

殘坡積土斜坡在石家莊山區分布廣泛,切腳建房已成為村民獲取宅基地的來源之一。為研究斜坡變形破壞機理,對斜坡切坡并進行簡易治理工程處理后的斜坡位移、應力應變規律加以分析。

2.3.1滑坡位移變化

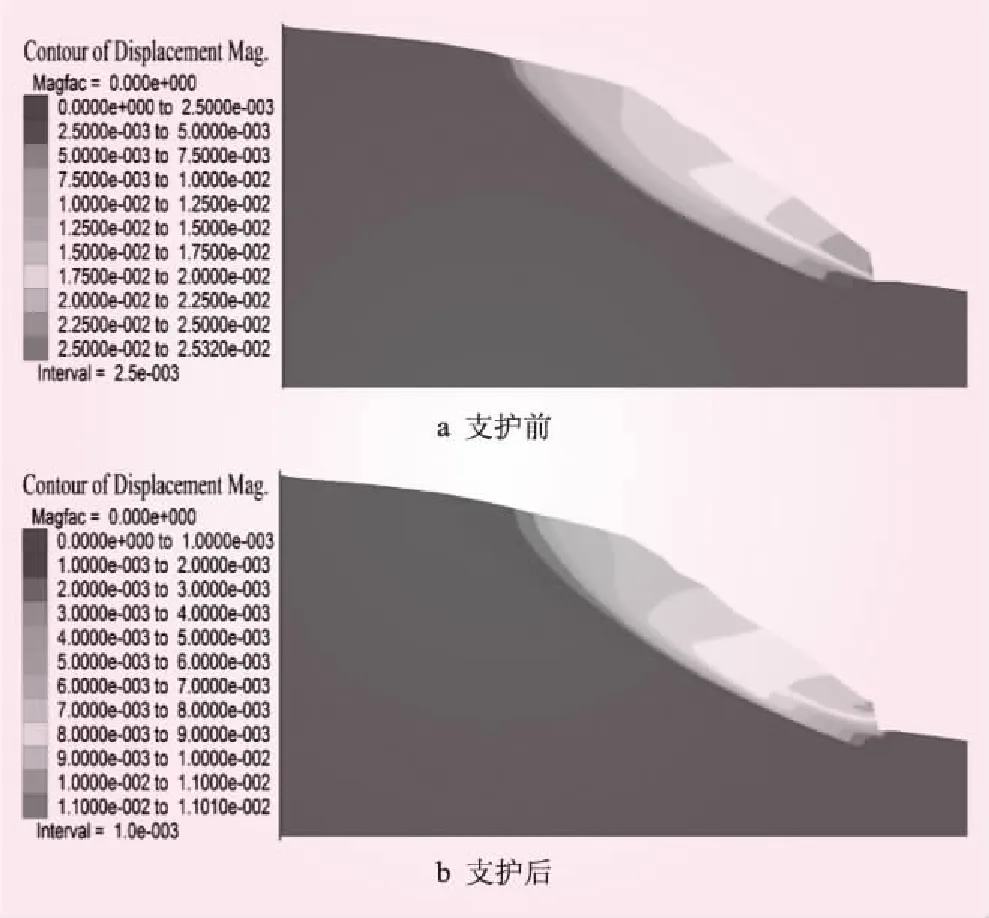

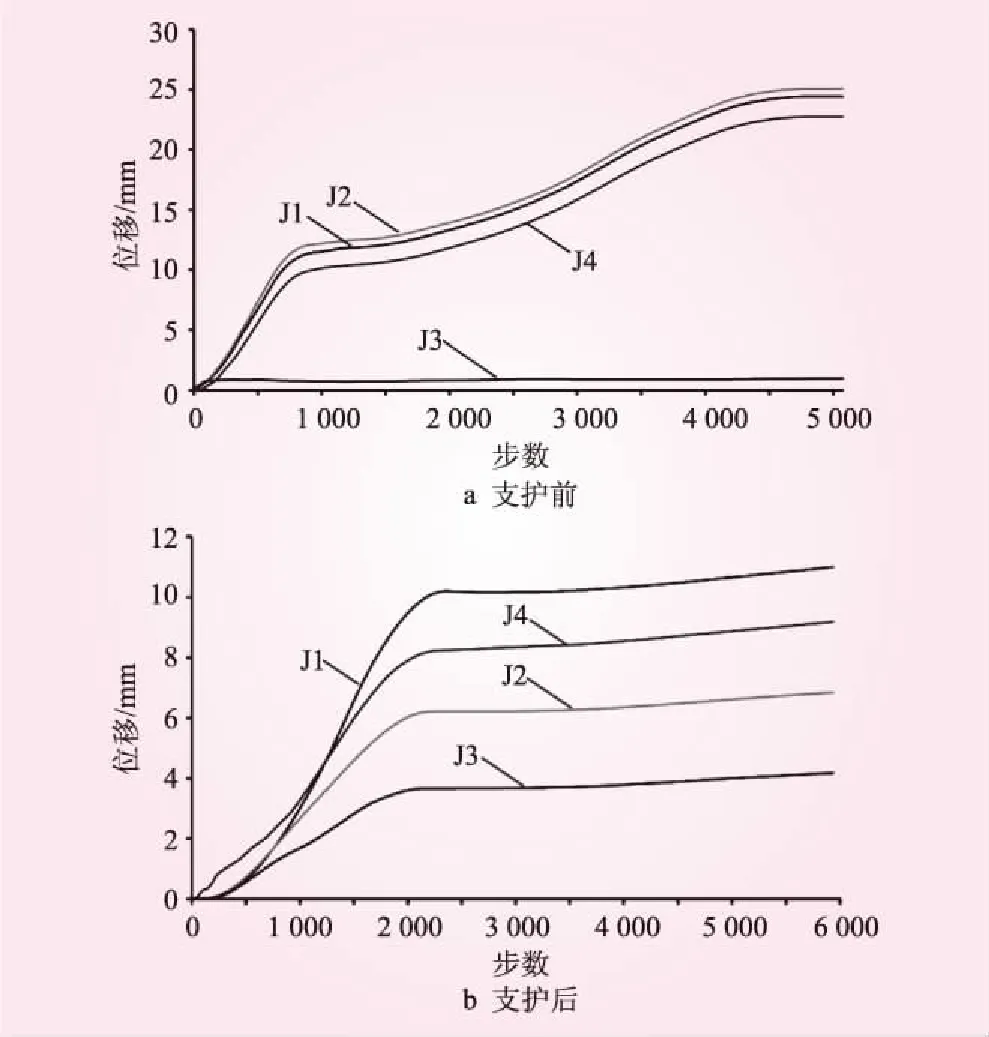

圖4為簡易支護前后滑坡變形位移云圖。從圖4可知,支護前后,滑坡前部位移大于中后部,滑面為巖土交界面,但支護后位移量明顯減小,尤其是中前部位移。

圖4 滑坡位移云圖

圖5 監測點位移變化

為分析滑坡整體位移變化情況,模型計算時在坡體設置監測點,圖5為滑坡支護前后監測點位移變化。從圖5可知,支護前,隨著計算時步進行,滑坡前部位移比中后部更大,為典型的牽引式滑坡;簡易支護后,滑坡中后位移較前部大,應力逐漸達到新的平衡,前部位移大于中后部,主要原因是擋墻發揮支護作用,提高了坡體前部的抗滑力。

從滑坡位移云圖可知,滑體位移變化較大的部位是前緣,圖6為支護前后滑坡前緣位移變化。從圖6可知,支護前,滑坡前緣中間位移最大,下部位移最小,反映出在沒有支護作用下滑體以淺層滑移為主,不一定沿巖土交界面滑動。結合滑體碎石含量較高,前緣中部碎塊石在滑坡蠕滑變形階段及外部因素影響下掉塊形成空腔,加劇空腔中上部坍塌,局部形成溯源性破壞。支護后,受擋墻支護作用影響,滑坡前緣位移自上而下逐漸減小,有效防止滑坡沿前緣中部剪出破壞。

圖6 滑坡前緣位移變化

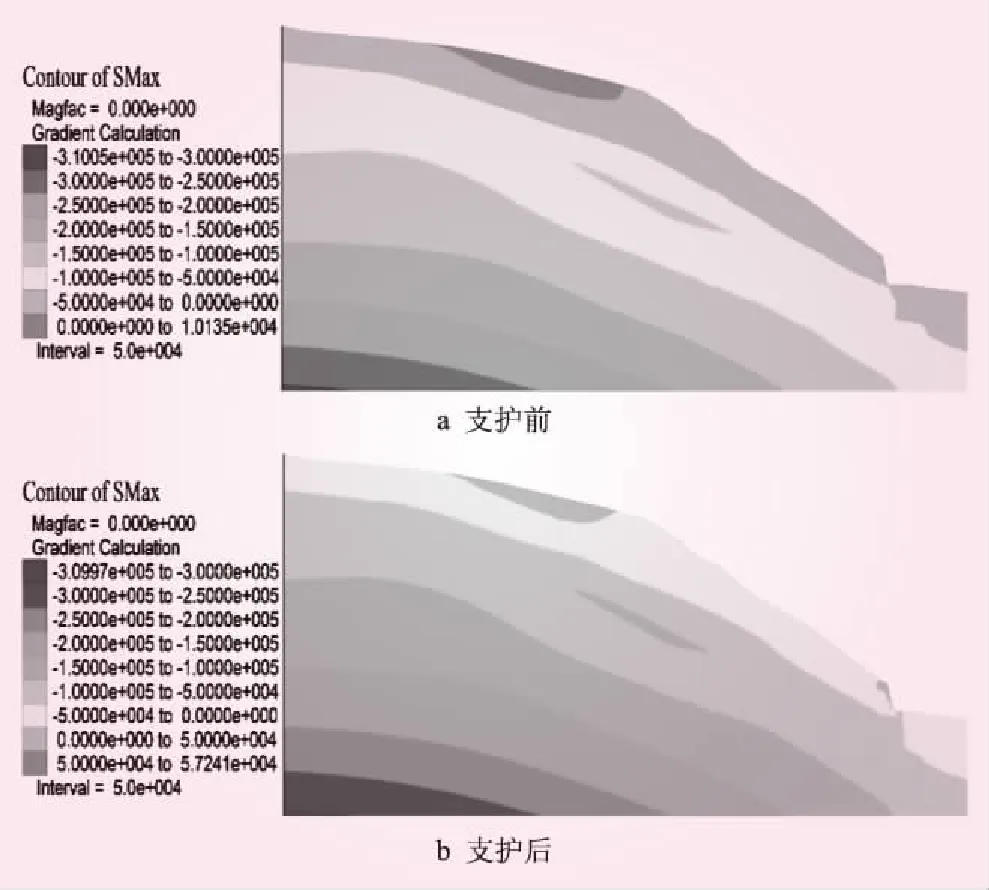

2.3.2滑坡最小主應力

圖7為滑坡支護前后最小主應力云圖。從圖7可知,支護前,滑坡后坡體壓應力變化較小,坡后緣拉應力量值上有變化,而前緣變化較明顯;支護前,滑坡前緣臨空面中部拉應力集中,為剪出口,易發生局部剪出破壞。支護后,受擋墻與坡體相互作用影響,滑坡前緣中上部出現拉應力。

圖7 滑坡最小主應力云圖

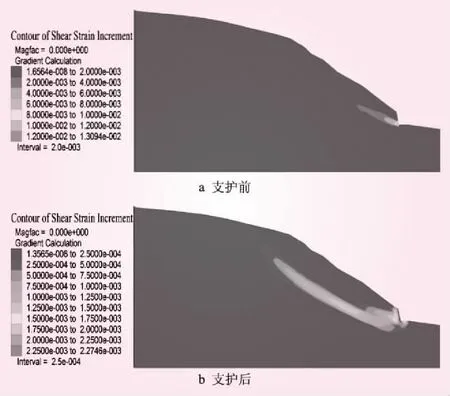

2.3.3滑坡剪應變增量

針對堆積體斜坡,通過分析剪應變增量規律可以發現坡體最薄弱部位,即斜坡最容易失穩的部位[24]。圖8是支護前后滑坡剪應變增量云圖。從圖8可知,支護后滑坡的剪應變增量最大值較支護前小了近10倍,易失穩部位也從支護前的坡角轉移到前緣中下部,降低了坡角失穩的可能性。

圖8 滑坡剪應變增量云圖

2.4 滑坡變形破壞階段及防治

2.4.1滑坡變形破壞階段

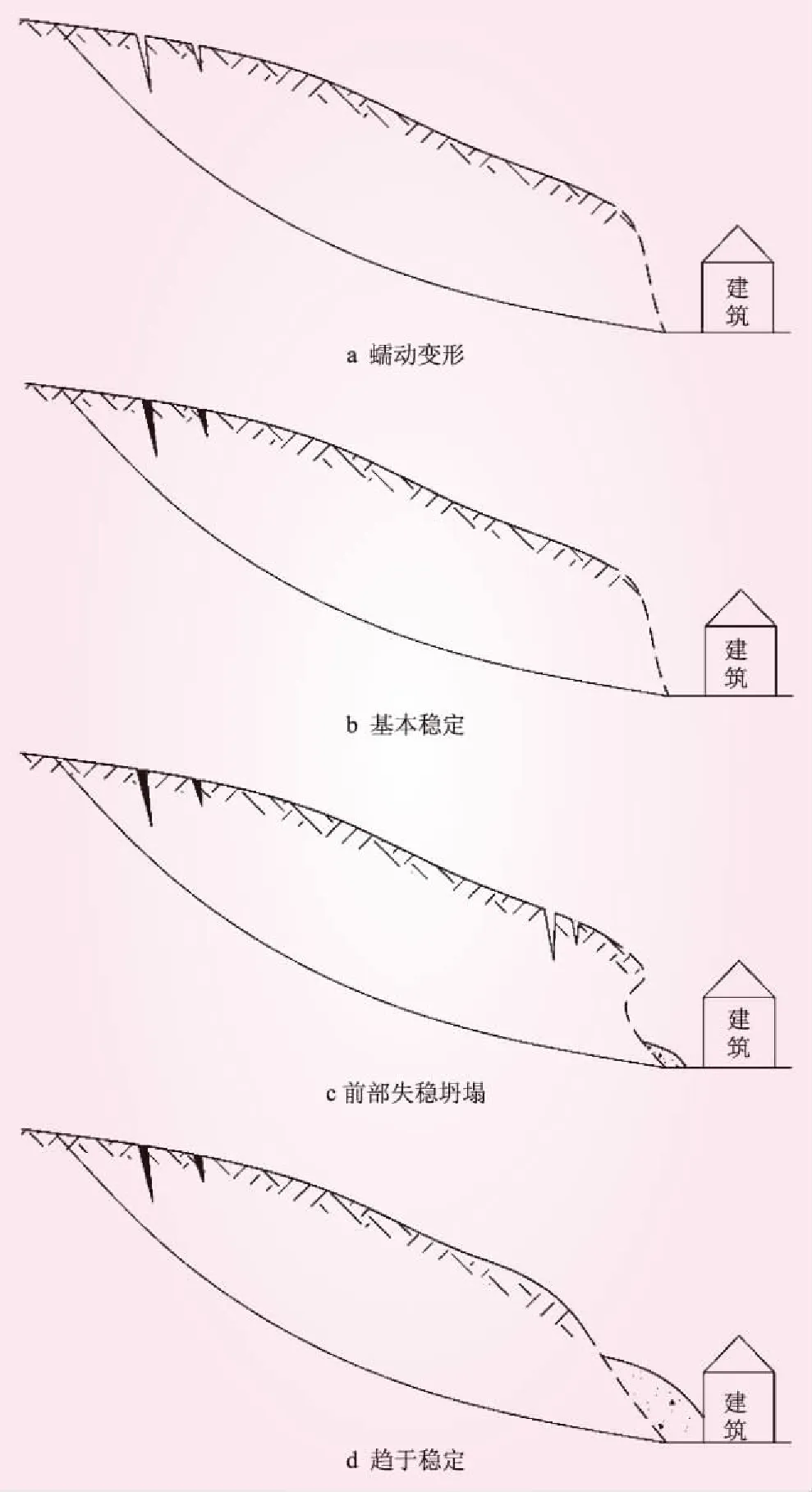

根據上述分析可知,切腳后滑坡前部抗滑力減小,局部拉應力集中,易沿坡腳處失穩,其破壞主要是以前緣局部坍(滑)塌為主,整體穩定性較好。結合石家莊地區殘坡積土斜坡組構特征和影響因素,滑坡變形破壞階段見圖9。從圖9可知,典型滑坡變形破壞可分為以下4個階段。

圖9 滑坡變形破壞階段

(1)蠕動變形階段。斜坡切腳后,前部抗滑段的抗滑力減小,在降雨、震動等外界因素及自身重力作用下,導致滑坡沿巖土交界面發生蠕變,坡體中后部因受拉形成裂縫,后緣局部下錯。

(2)基本穩定階段。經過蠕動變形階段后,斜坡應力經過調整后達到新的平衡,滑面未全部貫通,處于基本穩定階段,后緣裂縫基本不變,局部填充,臨空面局部有掉石等現象。

(3)前部失穩坍塌階段。在連續降雨作用下,坡體中前部自重增加,抗剪強度降低,地表水沿裂縫入滲,從前緣臨空面排出,在受到斜坡臨空面高陡特性、地下水動水壓力和坡體膠結差等因素的影響,前緣應力集中的中上部碎塊石不斷掉落,局部形成凹腔,凹腔范圍擴大難以支撐上部坡體時,坡肩發生坍塌,產生溯源性破壞。

(4)趨于穩定階段。滑坡前緣坍塌后堆積于坡腳處,臨空面坡度變小,坡體應力再次達到新的平衡,斜坡趨于穩定。

2.4.2防治措施

從4個階段可知,前2個階段是防治的最好時機。但因切坡建房、修路后治理空間有限,結合地方經濟情況,能選用的治理工程措施主要是簡易的干砌(漿砌)擋土墻,也是易于實現的防治措施。簡易擋土墻對切腳后處于基本穩定的滑坡非常有效,不僅提高了抗滑力,尤其是前緣坡體局部穩定性,還阻止了塊石掉落的溯源性破壞。

3 結 語

本文通過選取高家峪滑坡作為研究對象,從支護前后滑坡的位移、應力應變分析石家莊太行山區典型殘坡積土滑坡變形破壞機理,探討滑坡變形破壞過程。結論如下:

(1)切坡后的高家峪滑坡為新生性孕育期漸進牽引式殘坡積切腳型土質巖床滑坡。

(2)分析滑坡支護前后的位移、應力應變發現,支護后不僅提高了滑坡整體穩定性,還有效阻止了前緣的溯源性破壞。

(3)殘坡積土滑坡變形破壞基本為局部變形—基本穩定—再次變形破壞—穩定的過程,可分為蠕動變形、基本穩定、前部失穩坍塌、趨于穩定4個階段,前2個階段是防治的最好時機。