雙丁壩間流場及局部沖刷的數值模擬研究

楊旭亮,戚 藍,曾慶達,肖廳廳

(1.青海民族大學土木與交通工程學院, 青海 西寧 810007;2. 天津大學水利工程仿真與安全國家重點實驗室,天津 300072)

丁壩在河道整治工程中發揮著護岸、沖淤和改善航道條件等重要作用。由于丁壩束窄河道,壩頭附近流場呈三維紊動特性使局部河床受到強烈沖刷,因此丁壩局部沖刷、安全設計和水毀防護等的研究尤為重要。寧健等[1]通過試驗與三維數值模擬方法研究丁壩繞流、局部沖刷及床面變形,對比分析了丁壩壩頭發生沖刷的原因,水流作用下泥沙運動的沖坑范圍、沖坑坡度情況。張立等[2]通過丁壩沖刷試驗觀測不同演變階段局部沖深及展寬過程,在不同來流強度條件下存在非對稱特征,局部沖刷坑幾何形態呈三維特征,并與來流強度、泥沙粒徑有關。孫志林等[3]基于三維數值模擬研究流線型的正態曲面丁壩的水動力特性,并與梯形丁壩相比不僅優化了丁壩周圍水流結構,減弱了集中繞流與劇烈紊動,還大幅降低沖刷作用有利于穩定。喻濤等[4]通過水槽概化模型試驗研究非恒定流作用下丁壩局部沖刷,分析年最大洪峰流量和洪水總量等情況下丁壩局部沖刷的范圍和發展程度。陸晶等[5]通過粗、細兩組非均勻沙及不同挑角的交叉水槽試驗,觀測淹沒丁壩附近床面的沖刷坑長度、寬度、最大深度等特征參數,研究沖淤變形對挑角的響應,分析挑角對壩頭附近沖刷坑形態與深度的影響。張巖等[6]通過三維數值模擬不同長度單丁壩彎道內的流場結構、流速分布及湍流特征參數水力特性。鐘亮等[7]通過水槽試驗研究非淹沒復式斷面丁壩流速分布情況,確定流速高速區分布位置。韓晗等[8]根據實測資料和模型試驗,研究連續丁壩回流區引起的河道流速分布和泥沙輸移過程。魏文禮等[9]采用數值模擬方法研究丁壩群對彎道流場結構、流速、水面橫比降等的影響,驗證了丁壩群在改善水流流態,防止岸坡沖於方面的效果。楊蘭等[10]采用數值模擬方法研究丁壩群對湍流流場、沖刷形態與機理的影響。

因單丁壩對河道整治效果較弱,往往采用丁壩群系統相互配合,既滿足河道整治的需求,又可避免產生新的水害,但各丁壩產生的流場和泥沙沖淤又將對其臨近丁壩產生影響,致使丁壩群范圍內的水沙運動特征變得復雜多變。許多學者根據試驗和數值模擬分析單丁壩挑角、長度和壩型對流場和沖刷的影響,對丁壩群與雙丁壩的研究較少,因河道上設置丁壩可以有效束窄河流,使過水斷面縮小,壩區流速局部增大,并在回流與主流邊界層呈三維特性,使丁壩附近的局部沖刷與泥沙淤積的研究變得復雜,本文選取實際河道整治工程中的雙丁壩,根據單丁壩水沙運動特性理論,研究雙丁壩間流場及局部沖刷的情況。

1 數學模型

1.1 水流控制方程

在河道丁壩繞流場中,可以用連續性方程和動量守恒方程描述,即

(1)

(2)

本文采用RNGk-ε紊流模型,改進后的方程[11]為

(3)

(4)

1.2 泥沙輸運模型

根據河段情況在研究丁壩局部沖淤中河床推移質泥沙運動占主導,不考慮懸移質的影響,采用基于希爾茲數的泥沙輸運模型,依據單位寬度推移質的輸沙率公式[12]:

(5)

式中,qb為單寬推移質的輸沙率;ρs為泥沙的密度;d為泥沙的平均粒徑;ub為推移質的平均輸運速度;p為泥沙的起動概率。

1.3 丁壩局部沖深

丁壩局部沖刷根據模型試驗已建立諸多經驗公式,馬卡維也夫公式適用于細沙河流的丁壩壩頭沖刷,阿爾圖寧公式,方達憲等也提出半理論半經驗的丁壩壩頭沖刷公式。

2 雙丁壩水沙模型建立

2.1 三維數值模型及參數

灤河馬良子段的丁壩群位于彎曲河道,建設跨度時間較長,屬灤河上的危險工段之一,選取該河段與連續布置的2個丁壩作為研究對象,建立三維數值模型,河道模型平面輪廓與實際天然河道一致,分析天然河道上下游非淹沒雙丁壩之間水沙運動特性。灤河屬于寬淺型河道,該區段寬度在100 m以上,水深在2~5 m范圍內,深度遠小于寬度,因此將河床底部微小的變化地形近似認為平坦,河道橫截面簡化為矩形。模型長1 400 m、寬1 000 m、高30 m,河床主槽糙率根據實測斷面河床質的組成情況取0.025,動床所鋪泥沙厚度為20 m,初始雙丁壩長度為34.5 m,挑角均為85°,間距為50 m。實測泥沙平均粒徑0.13 mm,密度2 650 kg/m3。

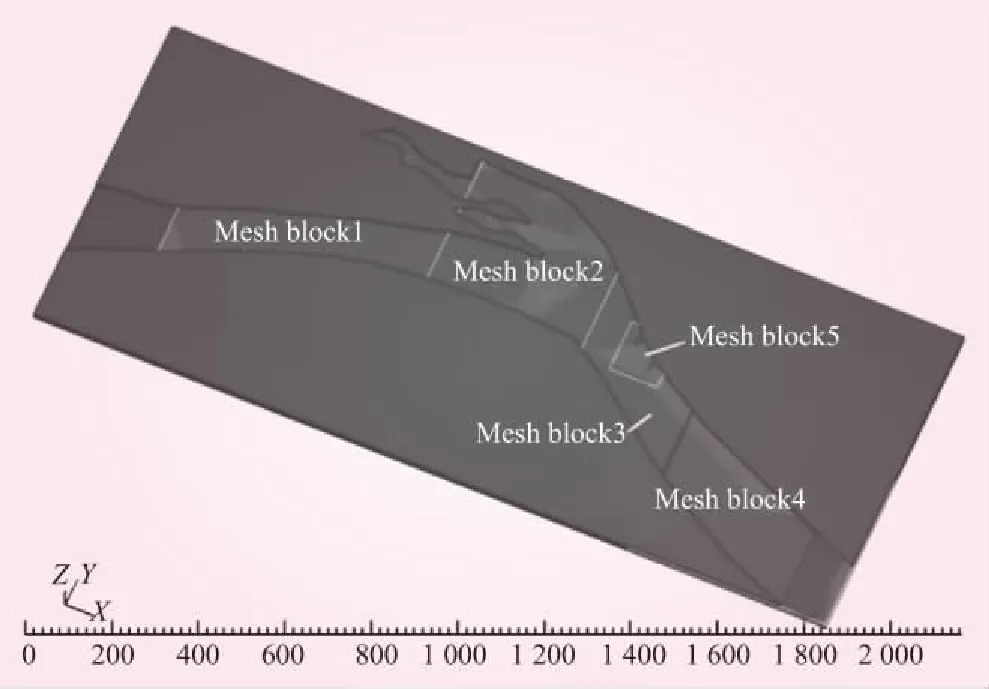

為了兼顧運算效率及精度,計算區域分為5個網格塊,采用非均勻矩形網格進行劃分,其中丁壩附近是主要的研究區域,因此對Mesh Block 3采用嵌套網格進行加密,提高模擬計算的準確性,以便更加詳盡的分析水流及沖刷特性。模型及網格劃分如圖1所示。

圖1 模型及網格劃分示意(單位:m)

2.2 邊界條件

模型中河道入口Xmin為流量邊界,流量為1 160 m3/s, 壓力出口Xmax水深為2.5 m。左右岸及河床底部為固壁邊界,上表面采用VOF法捕捉液體自由面。初始水流條件控制水深為2.5 m。

2.3 雙丁壩數值方案

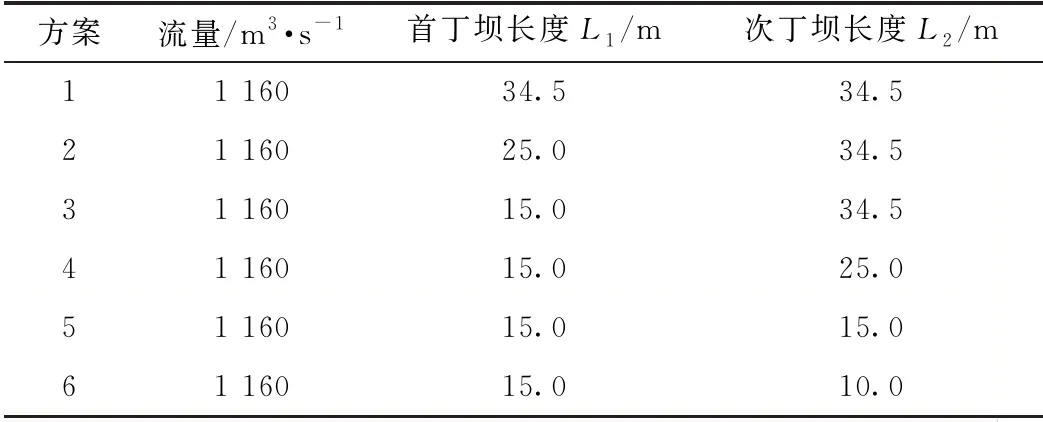

采用RNGk-ε紊流模型進行數值模擬,根據實際工程設計中的丁壩間距、挑角、斷面形狀及淹沒情況不變,通過控制前后2個丁壩的長度關系,研究雙丁壩長度對流場、局部沖刷與泥沙沖淤演變的影響。因丁壩長度直接影響工程量與河勢控制效果,為了對比檢驗計算結果的合理性,分析丁壩的聯合效應,探討合理的雙丁壩長度關系,以單因素長度為變量設計雙丁壩方案見表1。

表1 雙丁壩設計方案

3 計算結果分析

在河道中修筑丁壩后,影響天然河道原有的水位及平坦床面,由于丁壩對水流的阻礙作用,河流水位隨之上升,但這并非最終穩定后的水位;又因過流斷面減小,流速增大,河床底部的切應力增大進而下掏床面,泥沙被水流攜帶至壩后或是下游,河流水位相應回落達到新的平衡狀態。通過雙丁壩長度關系單因素變化的數值模擬,分別從流場與局部沖深的計算結果進行分析。

3.1 雙丁壩對流場的影響分析

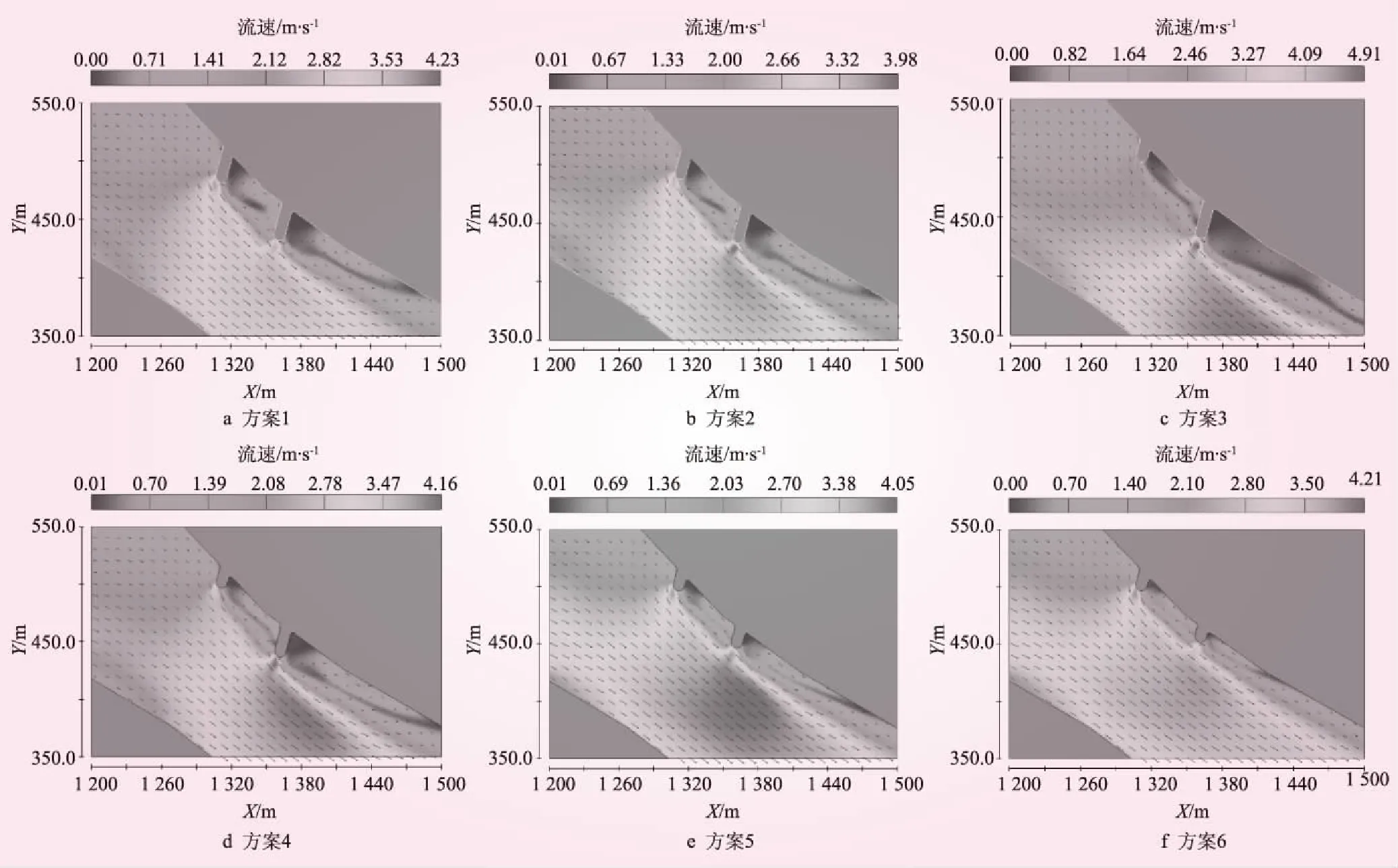

調整雙丁壩長度關系方案計算所得流場,相同高程的平面流速矢量如圖2所示。

方案1~3的次丁壩長度均為L2=34.5 m,對比流速矢量圖,隨著首丁壩長度縮短,雙丁壩周圍流場變化明顯,方案1中雙丁壩壩頭位置均出現流速最大值,河道水流平穩,壩后均有明顯回流區,丁壩間河道受到掩護;方案2與方案3中流速最大區域均出現在次丁壩壩頭,次丁壩后河道流速加快,首丁壩回流區明顯能掩護壩間河岸,隨著首丁壩長度的變短其挑流作用減弱,而次丁壩回流區有所增大。方案3至方案6的首丁壩長度均為L2=15 m,方案3、4、5中最大流速仍然出現在次丁壩壩頭附近,但最大流速明顯下降,方案3流速最大值為4.91 m/s;方案6中首丁壩比次丁壩長度大,最大流速區出現在首丁壩附近,河道流速較均勻;隨著次丁壩長度的變短,次丁壩挑流作用減弱,且回流區逐漸減小。

圖2 雙丁壩不同長度組合的流速矢量

水流經過單丁壩時經挑流作用挑離河岸,隨壩后河道斷面擴大,水流重新擴散至岸邊,呈拋物線形,雙丁壩系統先由首丁壩將水流挑離丁壩,水流矢量偏向河道中間一定范圍后,還未恢復至河岸又在次丁壩的作用下被二次挑流,水流再次向河道中心聚集,并且隨著首丁壩與次丁壩長度變化兩次挑流作用也不同,因此雙丁壩的合理配置可以提高丁壩挑流效率。

3.2 雙丁壩對局部沖深的影響

結合雙丁壩方案長度關系特征與數值模擬結果選取3個代表性方案,局部泥沙沖刷情況如圖3。

圖3 雙丁壩不同長度方案的沖深分布(單位:m)

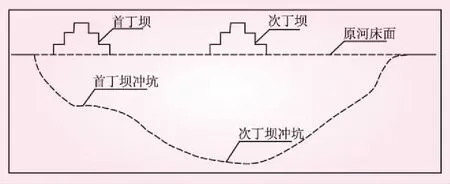

分析雙丁壩模型沖刷情況,方案1中雙丁壩影響下形成的沖刷坑位置主要在雙丁壩之間主河槽,在壩頭處連為一體,沖坑底部平坦,沖刷坑坑前等深線密集,坑后較稀疏,壩間近岸處基本不受沖刷。雙丁壩長度相差較遠時,沖刷坑形態會發生變化,方案1與方案3雙丁壩間都形成了一個聯合沖刷坑,方案3丁壩長度相差較大,次丁壩壩頭處沖刷坑最深,深度為7.05 m,主要由于首丁壩長度較小,沖刷程度較弱,沖刷坑尺寸較小,次丁壩長度較大,沖刷程度較強,沖刷坑較深,且沖刷范圍與首丁壩沖刷坑有一定重合,在水流的作用上逐漸融合成一個沖刷坑,如圖4所示。方案6中壩頭處河床形成了2個相對獨立的沖刷坑,尺寸較小,沒有形成聯合沖刷坑。

河道上布置單丁壩時沖坑出現在壩頭附近,由于丁壩的阻水作用及水流繞流作用,壩頭處流速較大,水流紊亂,河道切應力增大,泥沙更容易在壩頭起動。在長度協調的雙丁壩系統作用下,沖坑出現在雙丁壩之間,與實際工程中沖刷坑出現的位置相符。

圖4 雙丁壩長度相差較大時的沖坑示意

4 結 語

通過設計雙丁壩的相對長度方案進行數值模擬,在對比驗證的基礎上進行分析,研究雙丁壩不同長度組合對河道流場及河床沖刷的影響,總結了雙丁壩協同工作時的主要結論。

(1)河道上設置的雙丁壩長度不能太大且相差不大于10 m,長度協調時,壩間河岸被雙丁壩回流區掩護,近岸流速較小,河道水流均勻,形成的沖刷坑位置在雙丁壩之間河段,坑底平緩,沖刷深度較小,丁壩發揮護岸作用減輕對凹岸的沖刷。

(2)首短次長的丁壩組合中水流經過兩次挑流作用后,最大流速區出現在次丁壩壩頭,次丁壩回流區尺度增加。首、次丁壩周圍形成了聯合沖刷坑,最大沖刷深度在次丁壩附近,且沖刷坑上游較緩,下游較陡。

(3)雙丁壩方案設計中,盲目地選首長次短或首短次長的雙丁壩布置易形成不均勻的河道流場,不利于河道治理與河勢控制。因此雙丁壩需要嚴格設計,丁壩長度協調時沖刷坑尺寸較小,河道流場均勻,對丁壩穩定及整治效果較好。合理設置丁壩系統的尺寸,可用較小的工程量有效減小丁壩沖刷坑形態。