科學論證教學中支架類型對學生論證能力影響的研究

鄭藝芳 李雪峰

(華南師范大學生命科學學院 廣東廣州 510631)

《普通高中生物學課程標準(2017 版)》明確將科學思維作為生物學核心素養的要素,科學論證作為一種重要的科學思維方式,反映在論點提出、數據分析、證據權衡和邏輯推理等層面的能力上。在生物學課堂應用科學論證教學,通過培養學生的論證技能,可讓學生學會如何提出、支持、評價及修正主張,運用證據支持自己的主張,為研究問題構建合理的解釋。在論證的過程中,學生的思維能力得到提高,而且這種思維能力可運用到其他任何情境中[1]。

支架式教學理論,源于維果茨基的“最近發展區”理論,即為學習者構建對知識的理解提供一種概念框架,這種概念框架是發展學習者對問題的進一步理解所需要的,為此,事先就需要將復雜的學習任務加以分解,以便把學習者的理解引入深入[2]。

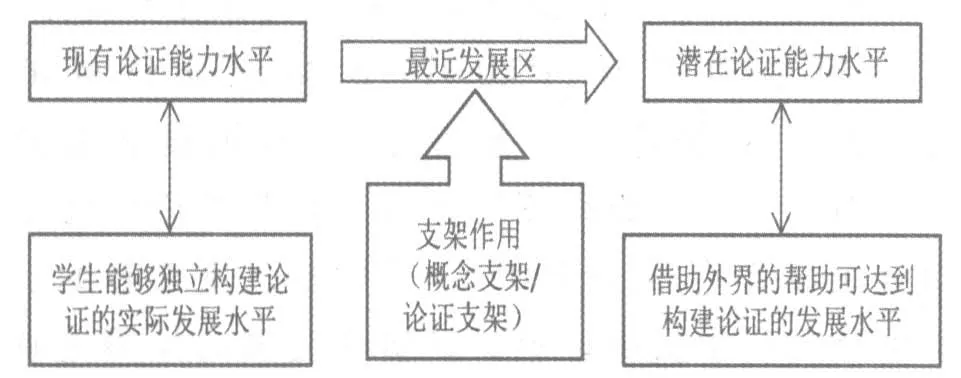

支架式教學理論為教學中更好地融入科學論證提供新切入點,在論證教學中合理嵌入支架,為學生構建論證提供強有力的支撐。本文以支架理論為基礎,提出“概念支架”和“論證支架”2 種類型的支架,通過教學實踐探討其對學生論證能力的影響,以期幫助學生跨越“最近發展區”,提高科學論證能力。支架與論證教學的具體關系如圖1。

圖1 支架與論證教學的關系

1 研究設計

1.1 研究工具的設計

1.1.1 論證模式和論證任務類型的確定 論證模式采用圖爾敏論證的基本模式,包括主張、證據和推理3 個基本結構要素。主張即針對研究問題的結論、猜測或解釋;證據即用于支持主張有效性或合理性的觀察或測量;推理即闡明證據為什么支持 主張[3]。

為了體現生物學科的特點,同時適合中學生完成,故以中學生物學課程內容為書面論證任務設計的背景,即論證任務類型為學科性論證任務。此次研究過程涉及的課程內容具體為人教版高中生物學必修2 第2 章第3 節,第3 章第4 節,第4章第2 節,第5 章第1~2 節。

1.1.2 支架類型的確定 支架理論認為支架有2個互補機制:①幫助構建問題解決任務;②使主題問題化。如果由于任務的復雜性或開放性而導致學生論證困難,支架可通過提供結構化的工作空間幫助學生獲得提示,構建論證[4]。

因此本研究提出“概念支架”和“論證支架”2種類型的支架。“概念支架”主要為知識內容或操作步驟的提示(主要以問題的形式呈現),“論證支架”為論證結構要素名稱的提示。

1.1.3 學科性論證任務的設計 依據支架的類型將學科性論證任務分為A,B,C 3 類,其中A 類論證任務:學生針對一個科學問題,按照要求提出主張,并用證據、推理支持它(該過程同時提供概念支架和論證支架);B 類論證任務:論證過程僅提供概念支架;C 類論證任務:論證過程不提供支架。

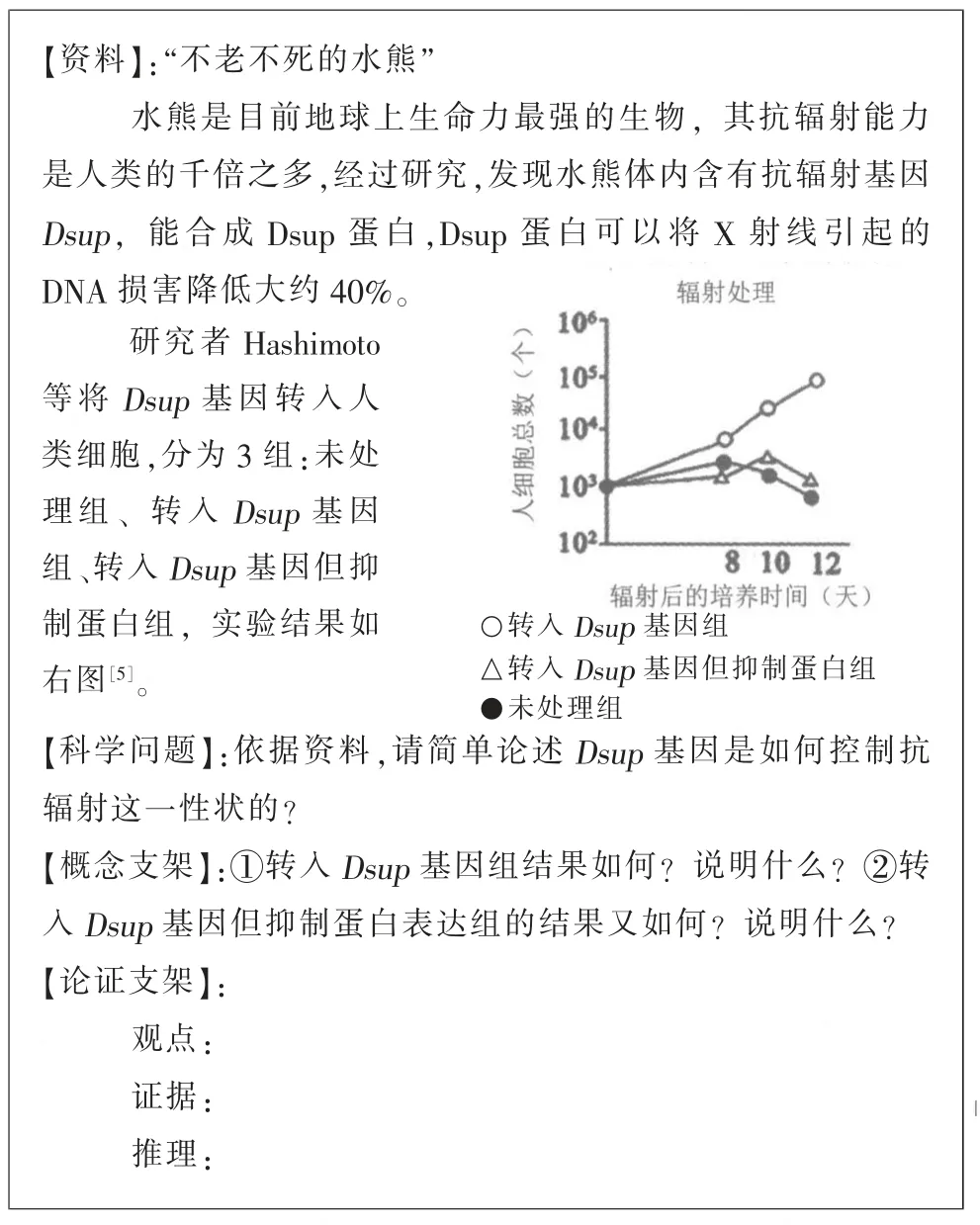

以“基因對性狀的控制”一節教學設計中的某個論證任務為例,圖2中呈現的是A 類學科性論證任務。

圖2 A 類學科性論證任務實例

1.2 研究對象 選取廣東省廣州市某中學的某平行班學生(共46 人)作為研究對象。

1.3 研究過程 在本次科學論證教學實踐中,以學案形式先后發放5 次學科性論證任務,每個學案都包括3 種類型的論證任務。5 個學案共包括5個A 類論證任務,6 個B 類論證任務,6 個C 類論證任務。

共發放230 份學案,回收206 份,其中有效學案為190 份。無效學案為僅填寫基本信息,未填寫任何與論證任務有關內容的學案。最后利用SPSS 25.0 軟件對有效數據進行方差分析和多重比較分析。

2 結果與分析

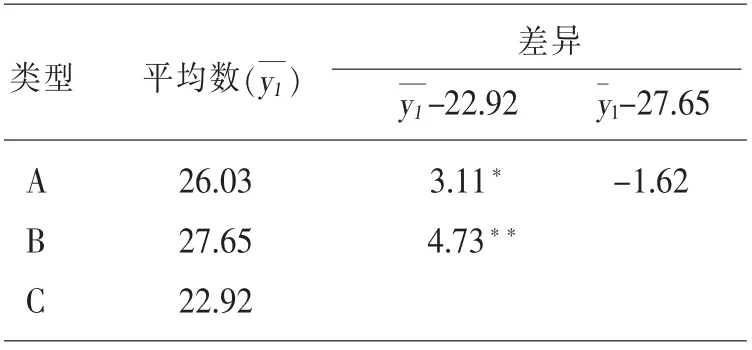

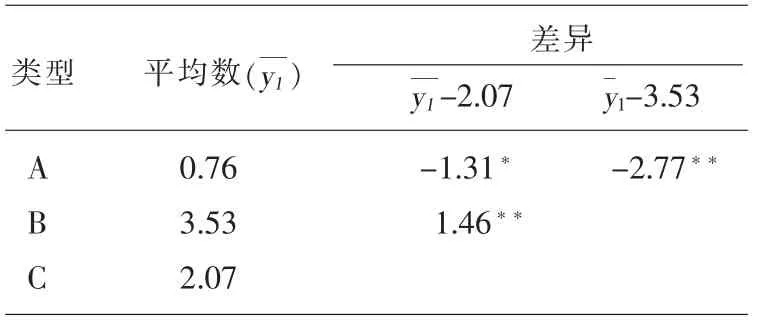

2.1 支架對學生論證能力的影響情況 本研究主要探討2 種類型的支架對提高學生書面論證能力所起的作用,結果見表1。學生在A 類論證任務的得分高于C 類論證任務得分,具有顯著差異(P<0.05);B 類論證任務的得分高于C 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01);但A 類論證任務得分與B 類論證任務得分無顯著差異(P>0.05)。說明提供支架有助于學生構建完整的論證,并且相較于論證支架而言,概念支架的作用更明顯。即在學科性論證任務中提供適當的支架,尤其是概念支架,以問題形式暗示學生思維的方向,從而能幫助學生表現出更高的論證能力。

表1 支架對論證能力的影響的多重比較分析結果(總體)

2.2 支架對論證各結構要素的影響情況 為了進一步衡量2 種類型的支架對論證各結構要素的影響情況,從主張、證據和推理3 個基本要素再進行分析,結果見表2~表4。

由表2可知,從“主張”這一結構要素分析,學生在A 類論證任務的得分高于C 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01);但A 類論證任務與B 類論證任務、B 類論證任務與C 類論證任務,得分均無顯著差異(P>0.05)。說明同時提供2個支架有助于學生提出準確科學的主張,而單獨提供概念支架/論證支架的作用效果則較不明顯。

表2 支架對“主張”的影響的多重比較分析結果

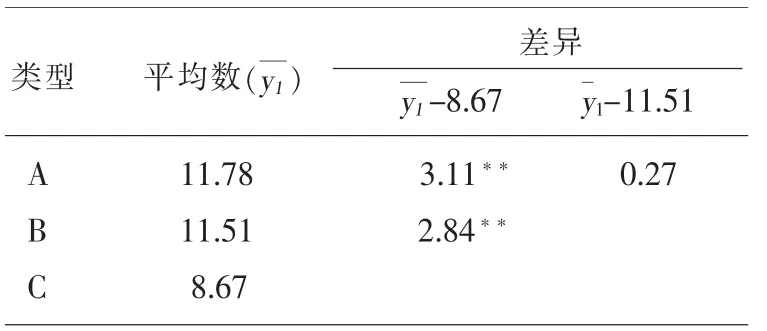

由表3可知,從“證據”這一結構要素分析,學生在A 類論證任務的得分高于C 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01);B 類論證任務的得分高于C 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01);但A 類論證任務得分與B 類論證任務得分無顯著差異(P>0.05)。說明提供支架有助于學生從資料中提煉證據,且概念支架的作用更明顯。即提供概念支架時,學生能提煉出更完整、更準確的證據支持自己的主張。

表3 支架對“證據”的影響的多重比較分析結果

由表4可知,從“推理”這一結構要素分析,學生在A 類論證任務的得分低于C 類論證任務得分,具有顯著差異(P<0.05);也低于B 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01);而B 類論證任務得分高于C 類論證任務得分,具有極顯著差異(P<0.01)。說明提供概念支架對學生進行推理有一定的幫助,提供論證支架反而不助于學生進行推理;但學生在3 類論證任務的推理得分都很低,也說明推理是論證中最難的環節。

表4 支架對“推理”的影響的多重比較分析結果

3 討論

綜上,在科學論證教學中合理嵌入支架,能幫助學生構建更完整、科學的論證。在教學初期,學生對論證的模式、方法等都較為陌生,而支架能為學生提供概念、元認知、程序和策略等方面的支持[6]。例如,通過提供論證支架暗示論證的隱形框架,提供結構化的空間,從而幫助學生構建完整的論證結構;同時通過提供概念支架,為論證指引方向,降低任務/問題的復雜性,利于學生抓住科學問題的核心,從而更好地完善論證的內容。

相較于論證支架,概念支架的作用會更明顯。Belland 等[7]的研究則發現論證支架對于成績差的學生有更顯著的影響,而對于成績好的學生則影響頗微。對于促進學生理解的支架,需要建立在學生的最近發展區中;而學生的最近發展區因個體而異,若支架對于某些學生造成了冗余效應,則無法促進其達到更高水平。概念支架是依據特定的論證任務而設計,而論證支架僅為論證結構要素的暗示,可能更容易在后期產生冗余效應導致作用較小。

從論證的基本結構要素分析,提供支架對于學生提煉證據的幫助最為明顯,尤其是概念支架;同時提供2 種支架對學生提出主張的幫助更為明顯;推理是最難的環節,概念支架對學生進行推理具有一定的幫助,論證支架對學生進行推理的促進作用不大。Gotwals 等[8]的研究也發現提供支架在支持學生提煉證據時發揮了最大的作用,但在推理部分沒有發揮太大作用。在特定的論證任務中,論證支架可提醒學生提出證據,概念支架可暗示學生如何提煉證據,需要提出多少證據等,從而促進學生提供更恰當、充分的證據。推理是為什么證據支持主張的邏輯,通常包括科學原則。如果學生不理解科學原則,則無法將其運用在論證中。雖然學生有時會將主張和證據聯系起來,但他們不太能闡明建立這種聯系的科學原則。這可能與學生很少在與科學有關的日常生活中使用規范性的科學原則有關。

由此可見,論證教學中,提供支架可幫助學生穿越“最近發展區”,更好地發展論證能力,尤其能提高學生提煉證據的能力;并且概念支架的作用效果更好。