“免疫和計劃免疫”一節教學設計

隋 璐

(清華大學附屬中學永豐學校 北京 100094)

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課程標準”)頒布,課程標準凝練了生物學科核心素養,為初、高中生物學教學指明了方向。課程標準明確課程教學更加關注育人目的,更加注重培養學生核心素養,也更加強調提高學生綜合運用知識解決實際問題的能力。同時,課程標準中的教學建議指出,組織以探究為特點的主動學習是落實生物學科核心素養的關鍵。教師應提供更多的機會讓學生親自參與和實踐,重視信息化環境下的學習[1]。

免疫學是生命科學中的重要分支,免疫對于維持機體的穩態具有重要的調節作用。但學生在學習這部分內容時,由于免疫系統相關概念抽象,例如特異性免疫,學生不容易理解,存在學習難點。在“免疫和計劃免疫”一節教學中,嘗試通過探究活動的設計促進學生的主動參與,提升課堂動手動腦活動的容量,從而幫助學生達成重要概念的自主構建,在活動中提升學生的學科核心素養。

1 教學背景分析

在《義務教育生物學課程標準》中,本節課屬于一級主題“健康地生活”、二級主題“傳染病與免疫”的內容,課程標準要求幫助學生建立以下重要概念[2]:免疫系統可抵抗能引起疾病的微生物、異己物質等,包括免疫器官、免疫細胞和免疫物質等。

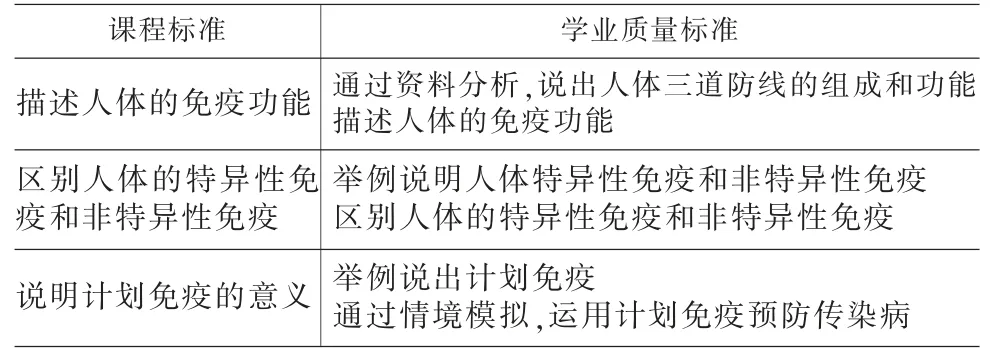

這部分知識在課程標準和海淀區學業質量標準[3]中的具體要求如表1。

表1

分析課程標準和學業質量標準得知,本節課承載了生物體結構與功能相適應的生命觀念,教學時主線為結構-功能相適應,即通過對人體三道防線的結構分析得出免疫系統的功能,在形成對免疫功能(尤其是特異性免疫)的認識后,學生應用這一概念可分析獲得對計劃免疫意義的理解。在能力要求上,對免疫系統的組成結構和功能的要求為“說出”“描述”,屬于了解水平,對特異性免疫和非特異性免疫的要求為“舉例說明”“區別”,屬于理解水平。關于計劃免疫的概念和意義要求為“舉例說出”,屬于理解水平;“運用”,屬于應用水平。

2 教學目標

1)生命觀念:通過人體的三道防線及其功能形成結構與功能相適應的生命觀念;通過免疫的功能形成平衡與穩態的生命觀念。

2)科學思維:通過資料分析運用推理分析、歸納概括的科學思維,說出非特異性免疫和特異性免疫的結構組成;通過使用教師自制教具體會特異性免疫過程,區分非特異性免疫和特異性免疫。

3)科學探究:利用資料分析、教具等進行探究并表達交流。

4)科學態度與社會責任:認同計劃免疫的重要性,積極自覺接種疫苗,并向家人進行科學宣傳。

3 教學重、難點

1)重點:免疫系統三道防線的組成結構和功能;區別人體的特異性免疫和非特異性免疫。

2)難點:免疫系統三道防線的組成結構和功能;區別人體的特異性免疫和非特異性免疫;抗原抗體的概念。

4 課前準備

1)確定學習小組:教學班級分成6 個小組,每組4 人,自主推選學習組長,并確定重點探究領域。

2)教具準備:自制特異性免疫磁力貼教具(圖1)。

圖1 自制的特異性免疫磁力教具

5 教學過程

5.1 新課導入

承接本章上一節傳染病與預防的內容,通過圖片展示各種已知的傳染病(圖2),提出驅動性問題:已知生活環境中存在很多種類的病原體,但人們并不總是處于感染或生病的狀態,這是為什么?引導學生輸出頭腦中的前概念。根據學生回答,進一步追問:你能具體說說對免疫的理解嗎?什么是免疫?生活中的哪些現象與免疫有關?

圖2 各種人體傳染病及病原體示意圖

通過頭腦風暴,輸出學生前概念,引發興趣,導入課程。

5.2 非特異性免疫

教師過渡:病原體從外界試圖入侵人體內,凡是身體暴露在外面的或與外界直接接觸的部位,受侵染的機會增加,因此在這些部位往往有一定的結構以抵御病原體入侵。

學生閱讀資料并提出小組探究學習目的:說一說在身體的哪些部位存在什么結構能抵御病原體?它們是怎樣發揮作用的?每組選擇其中一份資料進行小組內的重點討論。

資料1:有人曾經做過這樣的試驗:將一種致病的鏈球菌涂在健康人清潔的皮膚上,2 h 以后再檢查,發現90%以上的鏈球菌都被殺滅了。上皮細胞排列緊密,具有保護的作用。皮膚表面覆蓋著一層脂類物質,這是皮脂腺分泌的。弱酸性的皮脂能起到很好的抑菌、殺菌作用。

資料2:消化道器官始于口腔、終于肛門,與外界相通,消化道黏膜與外界相接觸。例如口腔、胃腸道內表面都覆蓋著黏膜,小腸黏膜表面分布的黏液能將病原微生物包裹起來,并阻擋其定居在黏膜表面。除此之外,在小腸粘膜下存在一些吞噬細胞(白細胞的一種),主要作用是抵御腸道病原微生物感染。這些細胞以內吞的方式攝取異物,從而啟動免疫反應。

資料3:呼吸道與外界相通,呼吸道黏膜與外界相接觸。例如鼻腔、氣管、肺內表面都覆蓋著黏膜,能將微生物包裹起來,阻擋其定居在黏膜表面。肺泡作為支氣管末端膨大的囊泡,與外界直接相通。散布在肺泡處有一種稱為“塵細胞”的巨噬細胞(白細胞的一種),能清除進入肺泡的微小灰塵和有害物質,從而減少肺部疾病的發生。

資料4:尿道、生殖道與外界相通。尿道、生殖道內表面被黏膜覆蓋,黏膜與外界相接觸。正常情況下,尿道口及其周圍是有細菌寄生的,但一般不引起感染。當機體免疫力下降,或尿道粘膜有輕微損傷時,細菌容易上行,造成尿道感染。

資料5:淚腺分泌的淚水不僅有水分,還含有豐富的溶菌酶,能起到殺毒滅菌的作用。唾液也具有類似作用,這一點在小動物尤為明顯,貓喜歡用牙齒、舌頭梳理自己的毛發,它們就是依靠天然沐浴液——唾液給自己洗澡,能起到非常好的清潔作用。

教師根據學生總結及時出示板書,形成2 道防線的結構與功能重要概念。并提出問題:以上這些結構都具有抵抗病原體的作用,是針對一種病原體還是多種病原體起作用?基于豐富的生物學事實,學生容易歸納概括出非特異性免疫的概念,即:人體前2 道防線對多數病原體都有防御作用,不針對特定的病原體,沒有特異性,稱非特異性免疫,人體先天具有,又稱先天免疫。

教師拓展:先天免疫的結構是人類經過漫長演化過程,適應環境的進化結果。病原體一旦侵入,機體啟動非特異性免疫進行防御。人們在日常生活中經常與各種病原體接觸,但并不經常生病,其原因就在此。

教師提供豐富的生物學事實,促進學生閱讀和交流,參與課堂。通過組間巡視,在個別輔導和提問中引導學生歸納概括,自行構建人體非特異性免疫結構及功能的重要概念。

5.3 特異性免疫

教師過渡:機體除了非特異性免疫機制防御病原體,還有其他的防御機制。

溫故知新:人體存在一種特殊的白細胞——淋巴細胞,它也是血細胞的一種。你認為它應該在哪個部位產生?

學生回答后,教師講解特異性免疫:骨髓中有造血干細胞,造血干細胞進一步分化,可產生一種稱為“淋巴細胞”的免疫細胞,它們是白細胞家族的一員。當流感病毒較多時,先天免疫不能有效阻擋其侵害,病毒突破以上2 道防線之后,進入血液。

在病毒的刺激下,淋巴細胞發生活化、增殖,最終分化成為成熟的淋巴細胞(漿細胞)。成熟的淋巴細胞可分泌一種特殊結構的蛋白質,它形似字母“Y”,稱為抗體,引起人體產生抗體的物質稱為抗原,例如流感病毒。抗體能結合并清除相應抗原。

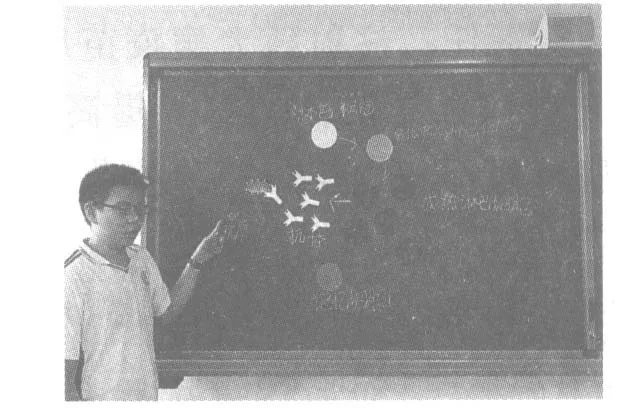

教師使用自制教具演示特異性免疫過程,借助教具將抽象、復雜的特異性免疫過程具象化。講解加教具演示的方式,可滿足不同學習風格的學生需要,例如聽覺學習型和視覺學習型。

學生體驗活動:學生使用教師自制磁力教具,擺出免疫細胞的分裂、分化和成熟過程,并針對不同類型的抗原(三角形的a 抗原和方形的b 抗原示意),體驗特異性免疫的原理與過程。

教師追問:相比非特異性免疫,大家認為這種免疫機制,有什么特點?

隨后,教師總結:抗體只針對特定的抗原起作用,并且是在病原體侵入機體后才獲得的免疫能力,稱為特異性免疫,又稱獲得性免疫。

小組活動:學生2 人一組,使用教具演示特異性免疫過程(圖3、圖4)。

圖3 學生演示特異性免疫原理與過程

圖4 學生演示特異性免疫原理與過程

教師講解:特異性免疫功能的實現需要一系列免疫器官為基礎,包括骨髓、胸腺、脾臟、扁桃體和遍布全身的淋巴結。這些器官是淋巴細胞產生、成熟、和定居的場所。免疫器官和免疫細胞,以及免疫分子(例如抗體),共同構成人體的第3道防線。

特異性免疫較為抽象,使用感性教具進行具象化。學生在教師演示講解基礎,使用具象化的模型教具,進行動腦和動手的實踐活動,在體驗中獲得對特異性免疫機制和其“特異性”的理解,從而突破本節課的難點。

5.4 計劃免疫

教師過渡:機體不能只通過被病原體侵入、感染的方式形成抗體,這樣對身體有損傷。是否還有其他方式形成抗體?學生容易聯想到生活實際,請學生表達對疫苗的已有認識。

教師講解:接種的疫苗通常是經處理后減活、或滅活的病原體,它們能刺激淋巴細胞活化,產生相應的抗體,同時對機體不造成傷害。

開放性問題:學完以上知識,結合傳染病知識,你能說說對注射疫苗的看法嗎?

落實社會責任:注射狂犬病疫苗后機體可產生抵抗狂犬病病毒的抗體,對于提高人口素質,預防傳染病都有好處。按時接種疫苗是一種社會責任。

教師創設情境,引導學生應用概念解決實際生活問題,增強按時接種疫苗的社會責任意識。

5.5 免疫系統的功能

機體通過上面三道防線達到了識別自己、清除異己的免疫防御功能,除了侵入機體的病原體是異己物質,機體內部是否會產生“異己”物質?教師播放吞噬細胞吞噬衰老細胞的免疫熒光實驗視頻資料(圖5),請學生嘗試總結免疫系統具有的功能。

圖5 免疫細胞(DC)吞噬衰老細胞(NKT)活細胞攝影實驗視頻截屏[4]

教師總結:免疫系統能抵御病原體的侵襲(免疫防御),識別并清除機體內衰老、死亡(免疫自穩)或異常(免疫監視)的細胞,實現機體穩態。

教師講解免疫平衡:但是免疫系統的防御功能也不是越強越好。免疫系統過于敏感,造成過敏,免疫防御能力低下甚至缺陷,例如嚴重綜合性免疫缺陷癥(SCID),都對機體不利。免疫平衡的穩定狀態是最好的。

借助真實的生物科學研究實驗,使學生直觀感受到免疫系統還具有識別、清除機體內衰老細胞的功能,完善對免疫系統功能認識。

6 本課例的研究價值

本課選用了義務教育階段較抽象的免疫學部分的內容作為素材,在新課程標準理念的指導下,注重學生的實踐參與,還原學生學習主體地位。

教學設計受到建構主義的引領。在非特異性結構部分,教師采用資料分析教學策略,充分利用學生已有概念,在原有概念結構基礎上,將非特異性免疫的概念整合到原有知識結構中,實現知識的同化。在計劃免疫和免疫功能部分,教師通過設問 “機體不能總是通過患病的方式來獲得抗體”,以及“機體識別自己和非己成分進行免疫防御,機體自身會產生‘非己’成分”等問題,激發學生思考,重組和認知結構,實現知識的順應。本課具體呈現如下特點:

1)以探究為特點的主動學習貫穿:在“非特異性免疫”部分,教師課前精編材料,提供豐富的關于非特異性免疫的生物學事實資料,通過資料閱讀的方式促使學生主動參與概念構建的探究學習過程,每個小組重點討論其中一則資料并進行分享,在資料分析和分享過程中提升學生歸納概括的理性思維水平、合作交流的科學探究水平。

2)體驗學習化抽象為具象:在“特異性免疫”部分,教師課前創制模型教具,結合講解將抽象的特異性免疫機制具象化、形象化。引導學生通過使用模型教具體驗特異性免疫的機制。通過小組間交流分享不同類型的抗原刺激淋巴細胞分泌不同類型的抗體,獲得對“特異性”的理解。在探究中進行動手、動腦活動,對難點知識進行輸出和反饋。

3)重視真實科學實驗數據應用:在“免疫功能”部分,學生往往容易形成免疫功能等同于免疫防御的認識,而對免疫自穩或免疫監視很難理解。因此本節課使用了真實科學實驗數據——借助活細胞攝影技術觀察免疫細胞吞噬衰老細胞的實驗視頻,引導學生構建免疫功能的完整概念。