為文化遺產注入新生

原舍·阿者科精品民宿外觀

陳新

在云南元陽,有一處并不那么為人所知的秘境,依山而建的梯田,從山腳到山脊,層層綿延嵌入深深的河谷山麓,微風輕輕吹開繚繞的云霧,光彩變幻、稻香縷縷,別具特色的蘑菇房點綴其間,森林、村寨、梯田、水系“四素同構”凸顯出的人與自然共生共榮景象,驚艷著八方來客,這就是世界文化遺產“元陽哈尼梯田”。

這片梯田規模宏大,氣勢磅礴,是哈尼族世世代代留下的杰作,亦是哈尼族1300多年來與自然和諧共生的完美證明,也就是在這云海梯田的深處,隱藏著一個古老的山村——阿者科。

基地原貌

阿者科,在哈尼語中意為“茂盛的森林”,是目前僅存的兩個保存尚完好的哈尼族古村落之一,2014年被列入全國第三批傳統村落名單;2019年,經過多年改造保護的它入選中國美麗休閑鄉村。然而,在此之前,它和很多古村落一樣,也面臨過消亡的危機。

阿者科村民世代耕作紅米為生,每到早春二月,哈尼族人慶祝“昂瑪突節”時,紅米都會扮演極為重要的角色,它們被磨成面,做成米線、米豆腐和米干……但是,紅米畝產量很低,一年只能出產一季,市場價格也一直不高,所以村民的生活水平很難得到改善,于是有些人會選擇外出務工。雖然這里的哈尼族人至今還恪守著與梯田有關的一切習俗,仔細看護著每個村莊最神圣的“寨神林”,可一旦村子里的人越來越少,梯田和蘑菇房的荒廢必然是迅速而驚人的,珍貴的世界文化遺產很可能就此成為真正的“遺跡”。

2013年左右,被媒體譽為“麗江保護第一人”的昆明理工大學建筑與城市規劃學院教授朱良文就開始了對它的保護,并在2015年與業內頗有影響力的鄉伴文旅集團合作開展了公益項目“紅米計劃”。該項目旨在拯救日益消失的云南元陽哈尼世遺村落,試圖通過對哈尼族世代耕作的紅米的價值挖掘,來提升村民生活條件。因而希望通過類似“一村一品”的概念,首先把阿者科村保護起來;其次在保護的基礎上做一些創新的探索,運用當時熱起來的鄉村旅游,建設民宿等旅游配套資源,來改善當地的原住民的生活、經濟和教育狀態。于是在2016年,剛從設計院調入云南藝術學院任職不到一年的陳新接下了“原舍·阿者科民宿精品酒店”的設計改造任務,將五個散布于梯田間的現狀蘑菇房變為宜居的民宿:擁有11個獨立的房間,還有一幢包含9個客房的小樓,滿足客人們不同的居住需求。

不過,在項目初期,設計上也存在著一些挑戰。因為在設計院工作時,陳新的主要工作都是圍繞城市規劃和城市建筑展開,雖然也參與過一些鄉村項目,但基本都是在統一的標準化模式下操作,因而阿者科項目對他來說是個非同尋常的“轉身”。于是,他翻閱了云南藝術學院“鄉村實踐工作群”多年積累下來的阿者科村詳細的手繪記錄,把整個村的建筑、自然條件、居民的生活以及物產等各方面的東西做了細致的了解,同時去往阿者科實地考察采風——

這五個小蘑菇房建于上世紀80年代,曾經是村中一位醫生的居所,建筑構件的連接都用醫用橡膠管捆扎。它們和村中的蘑菇房一樣采用粗糲的巖石和夯土磚建造,掩映在白花芬芳梨樹下,與鋪滿各色植被的梯田相連,增添幾分斑駁。院落形態完全由自然地貌和梯田塑造,既符合內在的生活需求又對周圍的環境開放。雖已荒蕪,院子里的水槽和火塘的痕跡仍可以想象幾代人早起晚歸,炊煙裊裊的生活狀態。

在陳新看來,建筑現狀的痕跡反映出歲月的磨礪和空間形態的演變,其建成、發展、衰敗、再生的生命周期,而改造古舊的鄉村單體建筑,就如同面對忒修斯之船這一公元1世紀流傳至今的古老哲學命題——如果忒修斯的船上的木頭被逐漸替換,直到所有的木頭都不是原來的木頭,那這艘船還是原來的那艘船嗎?

基地原貌

改造后的民宿外觀

改造后的民宿內景

改造后的民宿內景

面對這一世界文化遺產級別的村落,他堅持認為,文化不交流就會僵化,不碰撞就會消亡,不進步就會淘汰,而文化遺產若想存續,那就不該也不能成為僅可供人憑吊瞻仰的死物,而是要為它注入新的生命力。因而他選擇引入“文化移建”的理念,既不是修舊如舊,也不是將特色民居改頭換面成現代化的城市建筑,其改造的尺度要取決于傳統與當代、民族與世界、鄉村與城市的文化碰撞。

不能修舊如舊,是因為蘑菇屋雖然外觀上非常吸引人,但傳統建筑方式所使用的夯土墻和茅草頂卻存在保溫和密閉性差的問題,對于當地海拔高(1843米)、溫差大、小蟲多的環境而言,并不能提供一個健康宜居的理想環境。這樣一來,不僅當地人無法安居,也不可能吸引到來自世界各地的旅行者和研究學者前來游玩或從事長期的研究調查工作。于是,在改造中,陳新在設計上采用了雙層墻體的生態設計方案,外部保留傳統夯土,內部使用現代磚墻,中間留出一條空氣走廊,并做了防水防潮處理,大大提升建筑的保溫性和防蟲性,不僅創造了良好的居住體驗,更是把現代建筑設計理念帶到了當地,為村民們今后的自主改造提供思路。

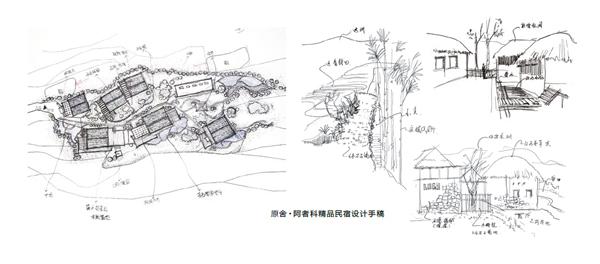

原舍·阿者科精品民宿設計手稿

不能在鄉村改造中一刀切地復制城市模式則是因為他在走訪中發現了一個有意思的現象:阿者科周圍一些其他村落在進行了對城市民居復制式的改造后,很多村民住了不到一個月,竟然放下現代化的新房子不住,又偷偷跑回了自己的老房子。這究竟是為什么呢?原來,云南當地少數民族有個習慣,家里要有一個火塘,整個家族的所有公眾社交活動都是圍繞火塘展開的,但是那些按照“城里人”思維改造的新農村建筑不僅沒有火塘,還一列列如兵營營房般排開,斬斷了村民本來特別緊密的人際關系和生活狀態,讓大家很難接受。這一發現讓他對鄉村改造和新農村建設有了更深的理解和反思。

“不僅是要讓當地人參與到你的項目里,打造出適合他們需求的東西,更多是要讓鄉村建立起屬于他們自己的文化自信。我們現在講‘一村一品,一個振興起來的美麗鄉村,肯定有自己的‘品牌,而這就是建立在文化自信上的,盲目地復制城市,或者只是靠城市來給鄉村‘輸血,只會讓鄉村迷失,失去它們的特色與生命力。”他這樣總結說。

如今包括“原舍·阿者科”項目在內的“紅米計劃”已幫助解決阿者科的部分就業問題,當地的特色作物紅米也因此得到推廣,原舍每年的經營利潤,也按一定比例反哺村落作為發展基金。無疑,豐富的游客資源帶給了阿者科更多的發展空間。目前,阿者科村有一項惠民分紅計劃,外來游客的門票收益中的70%平均分給阿者科的村民。2019年3月,元陽縣政府發放分紅,平均每戶村民都能領到1600元的現金,而在此之前,阿者科的人均年收入還不到1000元。同時,阿者科村以及周邊村落的孩子們也正通過原舍的多種渠道,接受義工和網絡課程的教育,并經由夏令營、城鄉學生短期互訪等活動開拓視野。

正如陳新所期望的那樣,在他的這一作品中,古老的木結構被解構,變成新的語匯,當它以全新的形象融入整個村落后,又再組合成了新時代的生態語言。文化移建正通過建筑和人文向不同文脈的主動移位,為文化遺產注入了新的生命。

│項目小檔案│

原舍·阿者科精品民宿

地處云南元陽梯田,是由鄉伴文旅集團發起的公益行動“紅米計劃”中的舊房改造項目

圖片由受訪者提供

參考資料

《理想空間》NO.78《梯田深處的忒休斯之船——阿者科民宿酒店設計感悟》;作者:陳新。