鄂溫克族音樂文化

楊斯童

鄂溫克族是我國少數民族之一,由于人口較少,居住地主要在內蒙古自治區。鄂溫克族音樂文化是我國多元文化的重要組成部分,其思想內涵反映了鄂溫克族的民族歷史文化,具有獨特的風格。本文分析了鄂溫克族幾種民間音樂文化形式的特征,梳理了當前鄂溫克族民間音樂文化保護中存在的問題,提出了保護傳承鄂溫克族民間音樂文化的對策。

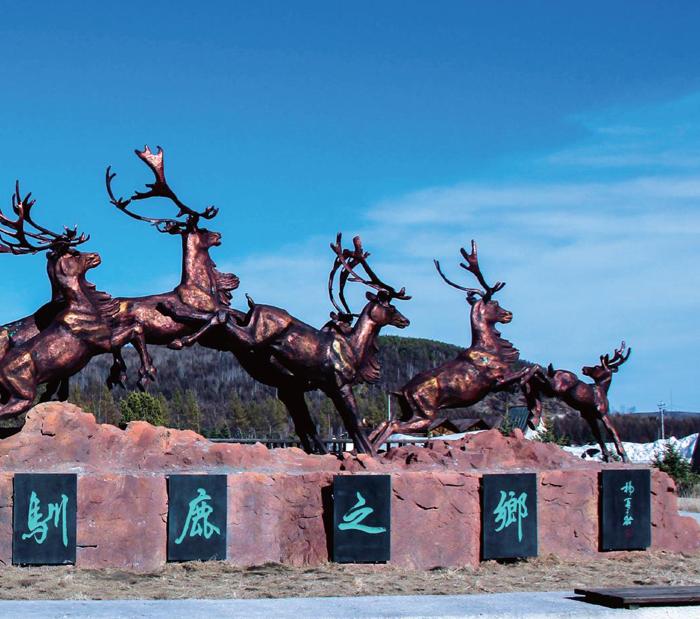

“鄂溫克”是鄂溫克族人們對自己的自稱,這一民族在我國史籍中出現比較晚,祖先長期居住于森林地區,以狩獵為生。目前主要散居于東北和內蒙古地區,曾用“索倫”“通古斯”和“雅庫特”等名稱作為其三大分支,目前被統一為“鄂溫克”。鄂溫克族比較集中的地方是呼倫貝爾草原和大興安嶺山區,依次為牧區、農區和林區,這是鄂溫克族經過多次歷史變遷而形成的生活方式改變。這種變遷對于鄂溫克族音樂文化的發展有著重要的影響。鄂溫克族屬于跨界民族,因此不同的鄂溫克人也都有自己的方言,由于方言不同,鄂溫克族的音樂文化風格也不同。

鄂溫克族由于是跨界民族,在長期生活中形成了自己獨特的音樂文化形式,具體有以下幾種:

鄂溫克族人民能歌善舞,特別是音樂舞蹈種類繁多,風格獨特。而其最重要的風格來源于長期的狩獵搏斗過程中形成的舞蹈形式,巴勒那德舞(跳虎)、愛達哈喜榜(公野豬搏斗)舞、晏那肯舞(犬斗舞)是典型的狩獵文化演化的舞蹈形式。鄂溫克族的舞蹈根據其具體表現形式不同可以分為歌唱型和呼號型兩種音樂類型。歌唱型的舞蹈音樂,因為加入了歌詞,讓音樂的旋律性加強,之后又有樂器的伴奏,讓舞蹈表現力更強;呼號型舞蹈稱之為“噪音音樂”,主要與鄂溫克族狩獵生活緊密相連,帶有原始樂舞氣息,背景有模擬動物的鳴叫。舞蹈過程中,呼號聲、拍手聲和跺腳聲一起伴著人們的歡笑聲形成音樂元素,錯落有致、節奏分明,讓舞蹈更具有獨特的韻律。這兩種舞蹈音樂類型是鄂溫克族傳統民間舞蹈音樂最基本形式。進入20世紀后,樂器加入,狩獵的經濟生活逐漸減弱,狩獵文化對于鄂溫克族舞蹈音樂文化的影響也在減弱。

布特哈地區的鄂溫克人稱之為“尼瑪罕”是對本民族具有說唱音樂特點敘事民歌自稱。尼瑪罕說唱故事形式,既不屬于山歌,又不同于小調,自成一體。尼瑪罕的代表鄂溫克敘事民歌《母鹿之歌》作為鄂溫克族民歌已經申報非物質文化遺產,并成功獲批。尼瑪罕說唱性民歌節拍自由,具有說唱音樂特點,題材多為英雄史詩、神話故事、愛情故事等,具有豐富的內涵思想,一般英雄故事都是能夠戰勝困難,造福人類的英雄形象;神話故事如《希溫·烏娜吉》是流傳于根河市敖魯古雅鄂溫克鄉尼瑪罕音樂文化;愛情故事如《兩棵白樺樹的故事》主要在阿榮旗查巴奇鄂溫克民族鄉流傳,《金珠和珠烈》流傳于鄂溫克族自治旗輝蘇木。尼瑪罕民間音樂文化展現了鄂溫克民族的愛情觀、價值觀、道德觀和宗教觀,給鄂溫克族人民以歡樂和精神慰藉,成了鄂溫克族人們的精神食糧,改造著鄂溫克族人的精神世界。

如果說鄂溫克族的文化是多元化發展的,那么鄂溫克族的民間音樂就是多樣化的,特別是民間歌曲扎恩達拉嘎,其內容豐富,題材廣泛。扎恩達拉嘎的音樂形態多樣化、演唱技法多樣化、反應的社會生活更是豐富,比鄂溫克族的民間音樂舞蹈和尼瑪罕流行廣泛。“扎恩達拉嘎”直譯為民間歌曲,是鄂溫克族對本民族民間歌曲的自稱,包含鄂溫克族民間歌曲山歌、小調等。可以說,山歌和小調兒是鄂溫克族扎恩達拉嘎的兩種類別。山歌其實就是長調扎恩達拉嘎,字少腔長,節奏舒緩自由,演唱風格多樣。短調扎恩達拉嘎旋律較為固定,節拍相對規整,字多腔少。分析民族音樂起源,可以得知短小曲更起源更早、長調扎恩達拉嘎起源較晚。但是長調扎恩達拉嘎多在草原從事游牧生活的鄂溫克人中流行,短調扎恩達拉嘎在從事農業或者半農業、居住在嫩江或者其各支流平原地區的鄂溫克族人中較流行,這些地區很少有長調扎恩達拉嘎。扎恩達拉嘎不同題材反應不同的生活內涵,情感細膩,具有深刻的美學價值和獨特的精神文化特質。

鄂溫克族民間音樂文化是中華民族多元化文化的重要組成部分,隨著經濟社會制度的變遷,鄂溫克族文化因受到其他文化沖擊,主體地位開始動搖,甚至邊緣化發展。特別是鄂溫克族青少年在當前流行的、大眾文化的吸引下,慢慢失去了鄂溫克族傳統文化主導權。鄂溫克族民間音樂文化現狀令人擔憂。

隨著社會進步,網絡信息的發展,媒體進步,各種音樂形式進入鄂溫克族人的視野,外在繽紛的音樂文化在視覺感官和聽覺感官上沖撞著鄂溫克族民間音樂文化。人口的不斷增長,環境的變化,流行音樂乘機進入,當多彩的外來音樂文化借助快速發展的列車洶涌地撲向鄂溫克族人的居住地,鄂溫克族民間音樂文化便被新的社會群體否認,甚至面臨著消亡的危機。

鄂溫克族民間音樂文化的流失表現在傳承人數的減少、音樂曲目的減少以及鄂溫克族的利益活動缺失。鄂溫克族的很多音樂曲目錄制都是在20世紀70年代開始,很多傳承人都已經年老去世,而又沒有新人及時補充,在人口基數本身就少的鄂溫克民族看來,很多曲目已經慢慢不會演唱。與歌曲一同流失的還有鄂溫克族的禮儀,傳統鄂溫克族的婚禮儀式已經甚少見到,都已經被現代婚禮儀式取替,婚禮儀式上的歌曲也慢慢淡出人們的視聽。同時,現在鄂溫克族很多人都不再唱本族傳統歌曲,年輕人都很喜歡卡拉OK。曲目減少,禮儀缺失都在加速鄂溫克族民族音樂的流失。

根據國家政策,城市化進程加速,鄂溫克族人的生活環境發生了變化,民間音樂文化傳承遇到各種問題。首先面臨的問題就是鄂溫克族青少年的“失語”現象,鄂溫克族的母語正被漢語逐漸取代。當今快速的生活節奏,農業和牧業發展落后于工業化進程,生活和就業壓力,讓鄂溫克族從小學開始就已經全面學習漢語漢字,英語的學習參照漢族地區的教育模式,開設鄂溫克族語言的課程太少,僅靠家庭傳承,這就導致很多青少年不會本族語言。當前鄂溫克族的老一代音樂傳承人的衰弱,新一代傳承人的匱乏,讓鄂溫克族音樂文化后繼發展堪憂。

文化的發展和傳承重點在于人,鄂溫克族的音樂文化傳承和保護立足點也是人。鄂溫克族民間音樂的保護,特別是音樂文化的非物質文化遺產理想的方式是活態傳承。世界全球化的發展是不可逆的,我們只能選擇在當前環境下保護好鄂溫克族的民間音樂文化。

保護國家非物質文化遺產,尊重各民族的發展,重視少數民族文化的傳承一直是政府所提倡的。針對鄂溫克族的民間音樂文化,政府應當積極提出有效途徑和方法,創造條件引導民族文化生態發展。廣大鄂溫克族的音樂人作為傳承的主體,依靠自身的努力,提高民間音樂文化的保護意識,調整鄂溫克族人現代生活與傳統音樂文化之間的關系,讓鄂溫克族的音樂文化回歸到民間去,回歸到生活當中。政府主導和參與鄂溫克族傳統節日習俗禮儀的回歸,舉辦相關的文化活動,鼓勵民間禮儀音樂文化發展。

傳承鄂溫克族的優秀民間音樂文化要從娃娃抓起,優化鄂溫克族地區九年義務教育,配置相關的課程和教師,給予相應的教育政策,讓傳統文化能夠發揚光大。在義務教育階段,學校應該主動承擔鄂溫克族本族語言、音樂和舞蹈的教學,增強地區學校的任務感和使命感,開展民族音樂和舞蹈的特色課程。在發展教育的同時,首先要加強鄂溫克族民族音樂文化教師的培養,鼓勵高等教育藝術學校向鄂溫克族等少數民族地區輸送人才,提供優異的資源。特別是少數民族的高校,如內蒙古民族大學、北方民族大學、大連民族大學等優秀民族大學藝術專業學生的指導性發展。藝術師資力量的培養在少數民族音樂文化傳承過程中扮演者重要的角色。政府、學校、音樂文化人和鄂溫克族人們家庭一起努力,對保護和傳承鄂溫克族民間音樂文化具有重要意義。

鄂溫克族的音樂文化是我國重要的非物質文化遺產,反映著鄂溫克族人民豐富的情感世界和精神追求,映射著民族發展的歷史和生活環境。隨著全球化進程發展,鄂溫克族的生活環境和生活方式也在變化,民族音樂文化流失嚴重,保護和傳承民間音樂文化是我們一項緊迫而又艱巨的任務。

基金項目:中國博士后科學基金資助項目(China Postdoctoral Science Foundation funded project)第60批面上資助項目,編號:2016M601896。

作者單位:渤海大學音樂學院