國內外城鄉規劃發展現狀的探究及經驗借鑒

姜 寒

(山東大學建筑學系,山東 濟南 250100)

0 引言

城鄉規劃是當前中國在經濟和政治等因素的多重影響下還兼具極強綜合性與實踐性的復雜學科。十九大中提出的新發展理念更是對城鄉規劃賦予了新時代的新要求,我國城鄉關系經歷了曲折的發展歷程,正在逐漸從不斷縮小差距之中尋求靠近與共融。21世紀后,城鄉規劃已然成為影響我國經濟建設、政治發展的重要因素之一。

對國內外城鄉規劃的現狀做出系統的對比分析,并梳理出對國內城鄉規劃的借鑒與啟示是本文的關注點所在。

1 國內城鄉規劃理論及實踐發展——從城市到鄉村

我國國家新型城鎮化規劃根據中國共產黨第十八次全國代表大會報告進行了編制。在2019年4月8日,國家發改委發布的《2019年新型城鎮化建設重點任務》提出了深化戶籍制度改革、促進大中小城市協調發展等任務。從本質上來說,我國新型城鎮化發展面臨的主要難題是鄉村農民進城后在生活、工作方面的“安居”問題,這是我國城鎮化發展缺少“原始資本積累”階段所造成的。

針對新型城鎮化發展中的“安居”問題,我國大中型城市做了很多政策上的創新嘗試。

1.1 基于“新型城鎮化”理念——天津“宅基地換房”政策

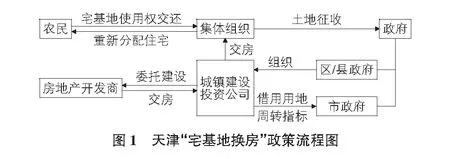

據《中國新型城鎮化建設路徑與投資戰略規劃分析報告》分析,城鎮化要圈地擴容、蓋樓建房,但中國的新型城鎮化與房地產化并不相同。隨著濱海新區的發展,天津市內大批農民已不再務農,土地依賴程度大大降低。在這種大背景下,天津“宅基地換房”工程應運而生(見圖1)。

“宅基地換房”政策讓農民群體可以選擇用自己在農村家中的房子,無償換得一套城市里的住宅,這樣原有宅基地進行土地整理復耕后可獲得更大的活力。政府在保證城鄉建設用地規模沒有改變的情況下,但是鄉村建設用地變少了,而城市建設用地增加了(見圖2)。

筆者認為,此政策貫徹了“以人為本”理念,創新性的“土地流轉機制”為農民“安居”問題帶來了新的解決思路和可選模式。它保留了其農地權力,極大程度上緩和了政府與農民之間的征地矛盾;將農村基建用地系統整合的同時又節約了國土資源,從環境和經濟兩方面看來都是一次成功的嘗試。

1.2 上海——郊區動遷安置促進城市周邊農村城鎮化

上海作為中國國內經濟發展水平最高的城市之一,很早就進入了郊區化時期,但是在這個過程中,繁華的城市中心區對外郊地區還是具有很強吸引力的。為了改善總是在被動情況下進行“安置”的外遷居民的處境,上海實行了郊區動遷安置——將付不起城市內高額房價的棚戶區、老式里弄區的區民遷離城內,讓高收入者進入城市中心區購置房屋,進而引導郊區工業集中、農民向城鎮集中。

外郊地區高收入人群的遷入帶來明顯的經濟增長,而城市中心區低收入人群的遷出也帶來了一定程度上城市面貌的改善。但與此同時高收入人群與低收入人群的空間置換的背后,是城市政府通過相關政策將負擔不起高額住房費用的群體從高地租區域安排到低地租區域,以此妄圖利用城區有限的空間來獲得更好的城市風貌與經濟。這種政策顯然是以犧牲住房公平來換取經濟效益的。

2 國外城鄉規劃理論及實踐發展——以法國、日本為例

國外城鄉規劃理論發展演變經歷了“融合—對立—融合”的過程。初期融合:早期城市發展速度極快,吞并周圍村落,城鄉的界限自發性模糊不清,人們意識到城市與鄉村需協同發展。中期對立:隨著城市發展的速度高于鄉村發展的速度,城鄉差距變大。這個階段的專家學者形成了“二元”理論——一方認為應順應時代背景著重建設城市,另一方則認為城鄉發展同等重要,應自下而上發展鄉村建設。后期融合:專家學者重視起經濟、政治、社會空間等方面的關鍵性與差異性,開始關注城鄉過渡地帶的發展,認為應當形成“自下而上”的城鄉規劃發展模式,讓城市和鄉村逐漸走向融合。

2.1 法國——大城市周邊建設衛星城促進城鄉空間規劃一體化

1)在城鄉過渡地帶建立衛星新城,增強區域整體性。自20世紀50年代以來,巴黎陸陸續續在城鄉過渡地帶建設了10個衛星城,他們的出現緩解了巴黎城市的人口、交通等因素帶來的巨大壓力,擴大了巴黎發展的中心范圍。2)城鄉過渡地帶分區發展,擴大城市空間。將城市—鄉村及其過渡地帶放入整體的規劃系統之中進而進行片區劃分,而非單一的看待某一城市片區或鄉村片區,這樣做能夠在保護鄉村空間整體性的同時擴大城市發展空間。

2.2 日本——自上而下的城鎮化發展道路

1950年—1970年,日本進入郊區化階段。伴隨著日本幾個大城市的不斷對外擴展,在圍繞著他們的村鎮地區里有了新的居住選擇的可能,城鄉過渡地帶的工業區域也大都分布于此。日本逐漸形成了大城市圈層——以大城市為中心,周圍鄉村的生活、居住、經濟發展模式都與之差距越來越小的生活圈。這就帶來了新的問題:核心城區的衰落——白天核心城區的車水馬龍在夜晚人群散去時便成了“鬼城”。至此,日本的再城鎮化運動開始興起。對此,日本政府采取了兩次將“政策”和“城鄉一體化”綜合建設的方法——1977年,日本當地提出了“福利優先”政策,政府對小村鎮的大力扶持,帶來了當地生活水平的顯著提高,通過更深層面對農村經濟的發展擴大,提高村鎮經濟水平,平衡規劃,以此縮小城鄉差距。1987年,日本當地又提出了將鄉村的自然有機與城市機能在城鄉過渡地帶相結合,通過這種“生活區域”的城鄉一體化來平衡城鄉,逐漸消除“鬼城”現象。

3 從國內外城鄉規劃發展對比得出的經驗總結

第一,從以上兩個國內案例中可以見得——我國“城市偏向”使得大型城市空間擴張極其迅速,但是與此同時小型城市發展就變的緩慢下來,他們普遍缺失第三產業進行經濟支持,無法帶動周邊鄉村的發展。以上這些就導致了城市與鄉村空間發展的不均衡,鄉村布局過于分散、不成體系。政府對城市而關注度遠遠高于鄉村地區,這種不正確的“偏心”思想在潛移默化中影響著城鄉規劃進程,因此城鄉規劃一直處于一種不協調的發展狀態中城區經濟水平飛速提高。第二,以北京城建時的“大馬路”事件為例——城建初期,住宅小區占地大,造成北京城的路網密度稀疏,只能從拓寬馬路寬度這個角度來解決交通問題,這樣在車流量大時,堵塞和交通事故的發生頻率會同時提高。這種只考慮現階段規劃問題而缺少前瞻性的例子在我國也是比比皆是。從巴黎新城建設的例子看來,我們應該尋找部分城鄉過渡地帶去擴展大城市的發展,這樣做的好處有兩點:對核心城來說,當過渡區城市發展之時,中心城區在經濟、交通、人口等眾多要素上的壓力會被分散減小;對鄉村來說,這樣可以減小大城市周邊鄉村發展的無序性。具體我們可以像法國巴黎采取相類似的手法:比如沿著鐵路交通干線在布置過渡分城團組,再將周邊鄉村的綠地、農業引入,達到“居住—自然”的融合。而從日本“鬼城”的實際案例之中可以見得,城鎮化真正需要的是進城農民在城市中生活時,對城市生活的歸屬感的產生及自身價值觀的轉變,城市不僅僅是他們容身和賺錢的一個冰冷的區域,更多的是需要人們在現代開放的大城市文化中慢慢轉換掉鄉村閉塞的思想。“人”才是一切的核心。我們應該把重心和關注點進行綜合考量,用辯證的眼光看待問題,處理好經濟增長和城市發展與可持續生態以及民眾意愿等多方面問題所產生的矛盾。

4 結語

我國城市擴張時會和周邊小鄉村的差距越來越大,這是因為他們的發展一直在吸取農村地區的養分,“馬太效應”是使得我國北上廣深等大城市面臨交通擁堵、房價膨脹、人口泛濫、老齡化等問題的根源所在。因此筆者認為我國在城鄉規劃過程中,一方面,可以借鑒法國巴黎的例子,在城鄉過渡地帶建立一部分區域中心來分擔大城市的職能,同時借鑒日本“生活區域”融合的手段,為城鄉一體化提供空間上的過渡條件。另一方面,依據我國現處于發展中國家的階段現狀,以政治政策為引導手段,經濟基礎為主要力量推動城市化才是最有效實際的發展道路。